プログラム

-

14:30~14:40

-

開会挨拶、来賓ご挨拶

Opening Remarks, Guest Speeches

-

第1部

-

14:40~15:10

-

第4期中長期計画における研究開発活動のご報告

Report on research and development activities of the 4th Mid-to-Long-Term plan

小平 秀一 こだいら・しゅういち

小平 秀一 こだいら・しゅういち

Dr. Shuichi KODAIRA

理事 Executive Director, JAMSTEC

1996年に海洋科学技術センターに入職し、固体地球統合フロンティア研究システムプレート挙動解析研究領域グループリーダー、地球内部ダイナミクス領域海洋プレート活動研究プログラムディレクター、地震津波海域観測研究開発センター長、研究担当理事補佐、海域地震火山部門長を歴任。2024年より現職。

-

15:10~15:30

-

「みらい」から「みらいⅡ」へ

Legacy of the Research Vessel Mirai and the Future of Mirai II

海洋地球研究船「みらい」は、日本初の原子力船「むつ」を改造し、1996年に竣工した研究船です。大型の船体と優れた航行性能、そして耐氷能力を活かし、極域から熱帯域に至る広大な海域で観測を行い、気候変動をはじめとする地球規模課題の解明に大きく貢献してきました。2025年に「みらい」は退役を迎え、その使命は新たに建造された北極域研究船「みらいⅡ」に引き継がれます。「みらいⅡ」は、先代の成果を基盤とし、観測・研究機能を一層強化して誕生しました。本講演では、「みらい」の歩みと成果をご紹介するとともに、次世代研究船「みらいⅡ」に寄せる期待について述べます。

Commissioned in 1996 after being converted from Mutsu, Japan’s first nuclear-powered ship, the research vessel Mirai has served as a flagship platform for ocean and climate studies. With its robust hull, excellent seakeeping, and ice-resistant capability, it has operated from the polar seas to the tropics, making vital contributions to the understanding of global climate change. In 2025, Mirai will be retired, and its mission will be inherited by the newly built Arctic research vessel Mirai II, equipped with advanced capabilities. In this talk, I will reflect on the achievements of Mirai and share the prospects entrusted to Mirai II.

河野 健 かわの・たけし

河野 健 かわの・たけし

Dr. Takeshi KAWANO理事 Executive Director, JAMSTEC

1988年に海洋科学技術センター(JAMSTEC)に入職し、地球環境観測研究センター海洋大循環力学グループリーダー、地球環境変動領域海洋環境変動研究プログラムディレクター、地球環境観測研究開発センター長、研究担当理事補佐、地球環境部門長を歴任。2021年より現職。2023年より経済安全保障重要技術育成プログラム統括プロジェクトチーム統括プロジェクト長を兼務。

-

15:30~16:00

-

いま、海底下で何が起きているのか?

ー南海トラフ巨大地震への準備過程とゆっくり滑りーWhat's going on under the seafloor ?~ Preparation process for the Nankai Trough megathrust earthquakes with slow slip events ~

日本周辺の海底下には、日々、プレートが沈み込んで、巨大地震を起こす準備となるひずみの蓄積が進んでいます。その準備の様子を知るために、我々は「ちきゅう」で海底下の岩盤に孔を掘って、その中に観測装置を入れ、岩盤がどのように歪みつつあるかをリアルタイムで捉えています。年に1回程度、ひずみの変化が数日〜数週間生じることがあり、プレートの境界がゆっくり滑ったことがわかります。こうしたゆっくり滑りと巨大地震にどのような関係があるかを紹介します。

Plates are subducting beneath the seafloor around Japan every day, accumulating strain that could cause a major earthquake in the future. To understand the progress of these preparation processes, we are using the Chikyu to drill holes in the rock beneath the seafloor, installing observation sensors into them and capturing in real time how the rock is deforming. Occasionally, strain changes occur over a period of days to weeks, indicating slow sliding of the plate boundary. Strain changes occur about once a year for a few days to a few weeks, indicating that the plate boundary has slowly slid. We will explain the relationship between these slow slip events and large earthquakes.

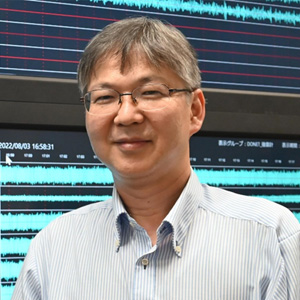

堀 高峰 ほり・たかね

堀 高峰 ほり・たかね

Dr. Takane HORI海域地震火山部門 地震津波予測研究開発センター センター長 Director, Research and Development Center for Earthquake and Tsunami Forecasting(FEAT)

1998年京都大学大学院理学研究科博士(理学)学位取得。日本学術振興会特別研究員を経て、1999年から海洋研究開発機構(旧海洋科学技術センター)に入職。地球シミュレータによる南海トラフ地震シミュレーションなどを活用し、地震発生予測の研究を行っている。2019年より現職。

-

16:00~16:10

-

ギネス世界記録™公式認定証授与式

「最も深い海洋科学掘削」GUINNESS WORLD RECORDS™ Certificate Presentation Ceremony

"Deepest scientific ocean drilling"2024年9月21日に地球深部探査船「ちきゅう」で達成した総ドリルパイプ長7,906mが、海洋科学掘削における世界最長記録としてギネス世界記録TMに認定されます。

On September 21, 2024, the deep-sea drilling vessel Chikyu achieved a total drill pipe length of 7,906 m, setting a new GUINNESS WORLD RECORDS™ title for the longest offshore scientific drilling.

-

第2部

-

16:45~17:10

-

深海サンプルリターンが描き出す深海の姿

Unveiling the Deep Sea: Scientific Advances through Sample Return

深海調査には、船上から行う地形・地球物理観測や各種センサー類などによる物理化学計測などさまざまな手法があります。中でも、生物や堆積物、岩石試料などを深海底から持ち帰る「サンプルリターン」によって非常に貴重な情報が得られます。「しんかい6500」をはじめとしたJAMSTECの調査船、探査機によるサンプルリターンが生み出してきた科学成果について、そして今後必要となっていく機能やファシリティについて紹介します。

We use a variety of methods to investigate deep-sea, such as bathymetric surveys and geophysical observations from research vessels, as well as physicochemical profiling using various sensors. One particularly valuable approach is “deep-sea sample return”, which brings back deep-sea samples such as organisms, sediments, and rocks, provides invaluable insights into the deep-sea floor and its ecosystems. I will introduce scientific achievements made through sample-return missions conducted by JAMSTEC's research vessels and submersibles, such as Shinkai 6500, and share future perspectives on deep-sea exploration, including emerging needs and opportunities related to sample return.

野牧 秀隆 のまき・ひでたか

野牧 秀隆 のまき・ひでたか

Dr. Hidetaka NOMAKI超先鋭研究開発部門 超先鋭研究開発プログラム プログラム長代理 Deputy Director, Super-cutting-edge Grand and Advanced Research (SUGAR) Program

新船建造プロジェクト準備室 調査観測計画ユニット ユニットリーダー Unit Leader, Research and Observation Planning Unit2005年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。日本学術振興会特別研究員を経て、2006年に海洋研究開発機構(JAMSTEC)入職。よこすか/しんかい6500などを用いた深海調査を基に、深海底に生息する生物の生態や物質循環について研究を行っている。

-

17:10~17:40

-

今後求められる深海探査システム

New deep-sea exploration systems required for the future

深海研究のニーズは日増しに高まっています。社会課題解決に資する地震・津波・海域火山に関する調査、海底資源の成因解明、深海プラスチック汚染実態把握等。そして、深海に息づく未知の生命探査とその代謝機能利用。これらの研究には、超深海での高解像度地形観測やサンプルリターンが必要であり、その実現に向けた探査技術開発を進め、活用する準備を整えつつあります。これらを既存探査機と組合せ、効率的な運用が可能な、母船を含めた新たな深海探査システムの展望について紹介します。

The needs for deep-sea research are increasing day by day. Research and exploration to elucidate the phenomena of earthquakes, tsunamis, and volcanic eruptions, understanding origin of submarine resources, understanding plastic pollution in the deep sea ― contribute to the resolution of social issues. And search for unknown life in the deep sea and the utilization of their metabolic functions. These research require high-resolution topographical observations and sample return in the deep sea, so we are developing exploration technologies to achieve this and preparing to utilize them. We will introduce the prospects for a new deep-sea exploration system, with a mother ship, that can be operated highly efficient in combination with existing exploration vehicles.

志村 拓也 しむら・たくや

志村 拓也 しむら・たくや

Dr. Takuya SHIMURA技術研究開発部門 部門長 Director-General, Research Institute for Marine Technology and Engineering

1993年に東京大学大学院工学系修士課程を修了後、海洋科学技術センターに入職。2012年2月から2013年1月まで米国スクリップス海洋研究所客員研究員。専門は水中音響通信などの海中工学。2023年10月より技術開発部長、2025年7月より現職。

難波 康広 なんば・やすひろ

難波 康広 なんば・やすひろ

Dr. Yasuhiro NAMBA新船建造プロジェクト準備室 室長 Director, Project Preparation Office for New Research Vessel

1999年九州大学大学院総合理工学研究科大気海洋環境システム学専攻博士課程修了後、科学技術振興事業団科学技術特別研究員、海上技術安全研究所研究員を経て、2010年海洋研究開発機構(JAMSTEC)入職。超大型浮体式海洋構造物の流力弾性挙動、変動波漂流力の研究に携わったのち、長期孔内計測システム、水中テレビカメラシステム、機構船舶の運用担当を経て、2024年より研究プラットフォーム運用部門運用部※部長。2025年5月より新船建造プロジェクト準備室室長を兼務。※2025年7月から研究船運用部に改組

-

17:40~17:45

-

閉会挨拶

Closing Remarks

お問い合わせ先

Contact

企画部門 海洋科学技術戦略部 対外戦略課

Business Coordination Section, Marine Science and Technology Strategy Department