- 1998年6月~11月

- 大西洋中央海嶺と南西インド洋海嶺他にて調査潜航(MODE'98)を実施

インド洋で有人潜水船として初めて潜航を行った - 1998年7月

- リスボン国際海洋博覧会に参加

- 1998年7月29日

- 第429潜航 大西洋中央海嶺 TAGマウンド再訪

- 1998年8月3日

- 第433潜航 大西洋中央海嶺 TAGマウンド再訪 Part2

- 1998年8月16日

- 第441潜航 大西洋中央海嶺RAINBOWで熱水捜し、樋口船長補佐デビュー戦

- 1998年9月23日

- 第444潜航 インド洋初潜航

- 1998年9月27日

- 第447潜航 ベテラン研究者 Catherine Mevel(パリ大学)インド洋に

- 1998年10月1日

- 第448潜航 インド洋での熱水捜し、世界初の期待!

- 1998年10月6日

- 第452潜航 インド洋の熱水捜し、大苦戦!

- 1998年11月5日

- 第462潜航 インド洋 波高し!

- 1998年11月10日

- 第464潜航 インド洋 波高し!Part 2

- 1998年11月14日

- 第467潜航 急崖でのサンプリング

- 1998年11月16日

- 第468潜航 「しんかい6500」を使った中層生物の採取と観察

- 1998年11月

- 南西インド洋海嶺にて新種の巨大イカを発見

1998年は、2月27日に横須賀港第3区で沈降試験を行った後、南西諸島海溝試験海域で3回の試験潜航を実施、その後、3月13日~3月25日にかけて、VENUS計画の調査潜航としてTPC-2ケーブルの切断、グリッパの接続作業を行った。また、調査観測機器の取扱いを課題に訓練潜航を実施した。

深海潜水調査船支援母船「よこすか」は、MODE’98(Mid Ocean Ridge Diving Expedition’98)に向けて5月21日横須賀本部を、最初の目的地プエルト・リコ サンファン港に向けて出港した。

しんかいチームは、成田空港からニューヨーク経由サンファンに空路で移動し、6月15日サンファン港で乗船した。6月17日~7月17日の間に第1回大西洋中央海嶺15°20′断裂帯の調査潜航を14回実施し、7月17日ポルトガルのリスボン港に寄港した。

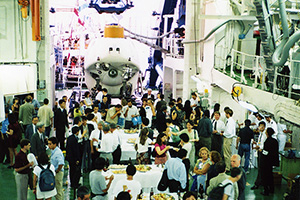

リスボンでは国際海洋博覧会が開催されており、会場の岸壁にて7月19日(3,555名)、20日(4,652名)、ヨーロッパでは初めて一般公開を行い、2日間で8,207名が見学に訪れた。

その後、7月23日~8月23日の間に第2回大西洋中央海嶺TAG、Dante’s Dome、Rainbowの調査潜航を15回実施した。

大西洋での調査潜航を終えた「よこすか」は初めて地中海、スエズ運河を抜けインド洋に向かい、モーリシャスのポートルイス港に寄港した。

しんかいチームは、「よこすか」が回航の間に、ポルトガルのリスボンからイギリス経由で日本に帰国、日本で休みを取ったのち、9月19日に成田空港からパリ経由でモーリシャスに移動し、ポートルイス港にて乗船した。

9月20日~11月18日の間、有人潜水船としては世界で初めてインド洋の調査潜航を計画し、30回の潜航を前半、後半の2回に分け、前半は南西インド洋海嶺北東部で14回、後半は南西インド洋海嶺Atlantis Bank西側斜面などで11回の調査潜航を実施した。

インド洋調査後、「よこすか」はマラッカ海峡を経由して日本に帰国、JAMSTECの調査船としては初めて地球一周を達成した。しんかいチームは、11月19日にポートルイス港で下船、ポートルイスからパリ経由で日本に帰国した。

しんかいチームの移動距離、乗船日数(約170日)が今までで一番多い年となった。

1998年の運航チーム(パリのノートルダム寺院を背景に)

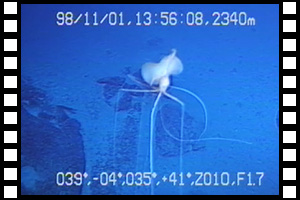

7月29日 第429潜航 大西洋中央海嶺 TAGマウンド再訪

今日の潜航は4年前に悪戦苦闘したTAGマウンドへの再訪だった。地形的には十分頭に入っていたので、掘削による人工物の残り物に注意を払った。当初の予定点でヒートフローが地形的に計測できなかったため、計測できる場所を見つけるまでゆっくり航走することになった。また、結果的にヒートフロー計測にも時間を取られることになった。マッピングを目的にするならもう少しシンプルな装備にすべきだと感じた。海底では掘削の際に設置されたリエントリーコーンを2個見ることができた。そのコーンを避けたのち、正面に「ラピタ」と名付けたチムニーが現れた。ふもとの地形を4年前と比較すると変化が見られた。以前は根元部分からも黒煙が噴いていたがそれは見られず、周囲の平坦な部分でえびが群れをなし黒煙が噴き上げていた。少しずつチムニーに沿って上昇していくと、徐々に4年前の記憶がよみがえり、チムニー自体も4年前と変わらず勢いよく黒煙を噴き上げていた。黒煙により相変わらず本体は視認できなかった。時間の関係で「ラピタ」は東側の一部しか観察できなかった。周囲の地形が変化していることから全周囲を観察できればよかったと思っている。中央で黒煙を噴き上げる様子を目の当たりにして、勢いが衰えていないことに感動した。4年前、ジャイアントケルプの設置で苦労したことが思い出された。チームがスーパーボールで作成したマーカーを見つけたが、反射テープは茶色に変色し番号も認識できない。ロープに着けた印からNo.4であると判断した。シンカーらしきものは見えるが海底の岩と同化しているように見えた。(赤澤潜航日誌1998より)

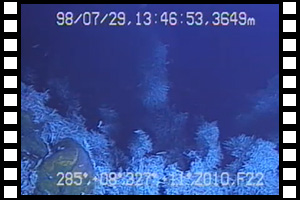

8月3日 第433潜航 大西洋中央海嶺 TAGマウンド再訪 Part2

今日の潜航もTAGマウンドへの再訪となった。作業内容から最後に「ラピタ」周辺観察に、十分時間を取れる予定を立てていた。着底後、最初の作業ポイントに向けるが、途中、予期していないロープが立ち上がっており、上方の確認を行ったが何もついておらず、ロープだけが6m程立ち上がっていた。作業ポイントで採水を行い、SMAPと呼ばれる装置で採水を試みたが作動不良であった。大仏サイト方面に移動したが、予想以上にヒートフローケーブルの残骸が見られ、地形も複雑なため、中層にあるケーブルに接近しないように避けた。南側の観察を行う際、観察者はグリッドをもとに航走する予定であったが、そのエリアはそれほど広くないので中心位置を目標に設定し、中心位置に到着後は特に潜水船のHeadを定めず観察を行った。最後に「ラピタ」の根元で着底して採水作業を行った。観測者の要望もありチムニーをゆっくり上昇しながら観察したが、すぐに黒煙に包まれ何も見えなくなった。(赤澤潜航日誌1998より)

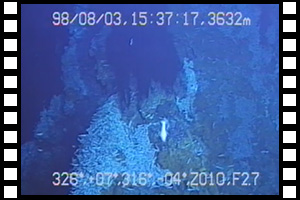

8月16日 第441潜航 大西洋中央海嶺RAINBOWで熱水捜し、樋口船長補佐デビュー戦

今日の潜航は、確実に熱水活動を捜すことを目的としていた。しかし、観察者の得ている情報は決定的なものではなく、不安材料が多く見られた。

着底後、午前中は海底航走もゆっくりした雰囲気で行っていたが、12:00を過ぎたころから観察者に焦りの色が見え始めた。デッドチムニーが見られるようになり、熱水活動の可能性があることが確信でき、引続き航走していくと濁りが見られるようになった。そのため、周囲の観察を念入りに行ったところ、左窓から熱水噴出口が見られ黒煙を勢いよく噴出していた。この時、観察者は「I found it!」と叫んだが、のちに「We found it!」と言い直していた。

潮の向きを考えて潜水船を着底させ、作業に取り掛かった。採水はチムニーを倒して行ったため、噴出口が広がり容易に行えた。最高温度は362℃であった。続いてヒートフロー計測を行ったが、ヒートフロー計を海底に差し込んだところ、見る見るうちに温度が上昇し、センサーの利用範囲の100℃を越えそうになったため、99℃でセンサーを引き抜き、計測を中止した。

着底地点で目的の作業を終えたのち、再び、周辺で熱水噴出域を捜し始めたが、複雑な地形と時折くる激しい濁りの為、容易ではなかった。(赤澤潜航日誌1998より)

9月27日 第447潜航 ベテラン研究者 Catherine Mevel(パリ大学)インド洋に

今日の観察者Catherine Mevelさんは、フランスの潜水船シアナ、ノチールで数多くの潜航経験があり、今までに「しんかい」に乗船したフランス人研究者の名前をあげるとすべて知り合いで、ベストフレンドと表現する方もいた。潜水船に数多く乗船経験があるため、目的が明確で、作業の指示も適切だったため大変仕事がやりやすかった。会話は英語でわかりやすく、自身の記録(録音)用にはフランス語を話し、使い分けていた。日本語にも大変興味があるとのことで、時折、方向や数字の発音について質問を受けた。着底深度4,678mから離底深度4,067mと高度差約600mの斜面を観察する潜航だった。(赤澤潜航日誌1998より)

10月1日 第448潜航 インド洋での熱水捜し、世界初の期待!

今日の潜航目的は「南西インド洋海嶺の熱水発見とその地質・地球科学的研究」題して、インド洋で初めての熱水活動を発見することを目指していた。また、他の海域でも4,000m以深での熱水活動は見つかっておらず、2つの世界初の期待がかかっていた。海底に着いてみると一面枕状溶岩の礫で多少変色しているが、熱水噴出の兆候は見られなかった。山のふもとから頂上を目指した北側斜面では溶岩が流れた様子が良くわかり、枕状溶岩の見本のような地形が見られた。頂上に至るまでに2本程大きな溝が見られた。頂上部分は地形図では表れていないが、枕状溶岩が複雑な地形を見せていた。頂上部から南側斜面を観察する際は、一度中層を航走した後、ふもとに降りて、斜面を登りながら観察した。南側斜面は砕けた枕状溶岩が斜面を覆っていた。北側よりも泥の堆積物が多く見られ、熱水噴出の兆候は全く見られなかった。(赤澤潜航日誌1998より)

10月6日 第452潜航 インド洋の熱水捜し、大苦戦!

今日の潜航もインド洋での熱水噴出を捜し求めて行われた。昨日(10月5日第451潜航;観察者太田秀/東京大学海洋研究所)で調査を行った位置より少し南に目標を決めた。当初プロポーザルで提出されたジグザグに航走する方式で行う予定であったが、昨晩の研究者のミーティングで検討した結果、4,400~4,420mの等深線を航走する方法に変更となった。しかし、実際に海底に降りてみると地形はかなり複雑で、等深線に沿って航走することは困難で、研究者と相談し潜水船のHeadを270°に固定し航走した。それでも海底の起伏が激しく、かなり苦労した。海底の様子は時折、礫や露頭が見られるが泥の堆積物が大変多かった。また、岩などに付着するカイメン、ヤギ類やナマコ類が多く見られた。航走中、トリポットフィッシュも1匹見られた。全体的に熱水活動の兆候は全く見ることはなかった。(赤澤潜航日誌1998より)

11月5日 第462潜航 インド洋 波高し!

10月26日から始まったインド洋後半戦は海況が安定せず、連日潜航前チェックは行うが一週間で潜航ができたのは3日間。次の11月2日の週も同じく一週間で3潜航と我慢の日々でした。

今日の潜航は「しんかい6500」にとっては浅い海域で行われた。着底深度は1,322m、そこから調査を開始し、離底深度は738m、離底から17分で浮上した。通常は離底してから浮上まで時間があるため、船内の片付けなどはその間に行うが、本日は、離底する前にすべて準備を整えてからバラスト投棄を行った。

海底では金目鯛、さくら鯛と思われる魚が多く、海底の根に住み着く魚の様子が観察できた。航走中に、サンゴモドキも数多く見られた。生物系の映像を撮影するいい機会だった。(赤澤潜航日誌1998より)

11月10日 第464潜航 インド洋 波高し!Part 2

今日は久しぶりに5,000mを越える潜航となった。11月6日の第463潜航(着底深度5,290m;観察者竹内章/富山大学)から1時間前倒しで潜航前チェックを行い、11月7,8,9日と3日間早起きした努力も報われず海況不良で潜航取り止めとなっていた。天候は曇り、雲が多く太陽は見えなかったが、海況は穏やかになっていた。本日の観察者は、体重が100kgを越え、今までの乗船者の中で一番重い。船内に入ってくるときも窮屈そうであったが、潜航が始まる頃にはくつろいだ雰囲気になっていた。初めての潜航でいろいろなことに興味があるのか、下降中に質問が多かった。海底着底後、潮はあまりない様子であったが、Head 340°として航走を開始したが北東に流された。海底は泥の堆積物が多く、所々露岩が見えた。サンプリングを試みるが取ることができなかった。船上ではSSBLの測位が安定せず、潜水船の位置を決めるのに苦労したと言っていた。(赤澤潜航日誌1998より)

11月14日 第467潜航 急崖でのサンプリング

今日の潜航は着底深度3,121mから斜面を登り始め、離底深度は1,732m。高度差1,389m。

着底後から樋口船長補佐が担当し操船は上手く行えていたが、サンプリングは経験がなく苦労していた。途中から交代し観察者の目標である、水平距離2,800m、高度差1,500mを達成できるよう作業を行った。観察者も初潜航で、研究者仲間から多くの岩石サンプルを期待されており、なかなかサンプル数が増えないことに心配をしていた。今回の潜航ポイントは崖登りが続き水平移動距離が稼げず苦労した。今までの経験では、この様な所でも時折テラス状になった地形が現れるが、今回は崖の傾斜が正面から少し左サイドに変わるだけで、常に崖を見ながらの潜航だった。最終目標地点には到着できなかったが、岩石サンプルは20個となり観察者は満足している様子だった。(赤澤潜航日誌1998より)

11月16日 第468潜航 「しんかい6500」を使った中層生物の採取と観察

海況不良、潜航取り止めの影響で順番的に回ってこないと思っていた中層観察、スラープガンによる中層生物の採取の潜航担当になった。スラープガンは以前2回取付けて潜航した経験があるが、その時はあまりいい成果が得られなかった。今回は立付も順調に行えたため、パイロットの操船技術で成果が左右される。ツリム整定後、船長補佐と交替しながら操船を行った。観察が始まると、通常の潜航では気が付かなかった生物が、観察者の説明で見えるようになり始めた。潜水船を本当にゆっくりと操船し、生物を採取するのは難しかったが、採取できたときは船内に喜びが広がった。海底を見ない中層での6時間であったが、「しんかい6500」にとって新しいオペレーションの第一歩であると感じた。(赤澤潜航日誌1998より)

>> 年表に戻る