- 2008年2月22日~3月18日

- 南西諸島、駿河湾にて試験・訓練潜航

- 2008年3月18日~3月31日

- 南海トラフ調査

- 2008年4月4日~4月14日

- 南海トラフ調査

- 2008年4月21日~4月30日

- 伊豆小笠原調査

- 2008年5月7日~5月22日

- 日本海溝調査

- 2008年5月29日~6月18日

- 日本海東縁調査

- 2008年6月25日~7月22日

- マリアナトラフ調査

- 2008年9月29日~11月28日

- アラビア海調査

- 2008年~2009年

- 前方障害物探知ソナーをさらに小型のものに交換

アラビア海はこれまで深海調査の空白域となっていたが、この年はじめて有人潜水船による調査が行われた。この海底は酸素が非常に少ないことが分かっていた。これは生命誕生のころの地球に似ていることから、生命史を解明するうえでの重要なヒントが得られると期待された。

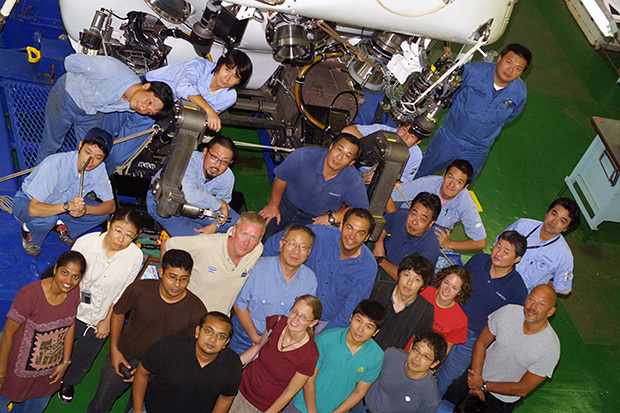

調査航海はインド亜大陸の東海岸にある港を起点に、26潜航が行われた。「しんかい6500」の運用は、朝に潜り始め夕方に浮上する。これを数日繰り返したのち、場所を変えてまた数日のあいだ潜航を繰り返す、という行動パターンになっている。じつは、この場所替えに必要な移動時間が調査に携わる人々の息抜きにもなっている。ところがこの航海では場所替えがほとんど必要なかった。その結果、12日間連続での潜航調査が行われた。洋上では、機械が壊れるのが先か人間が参るのが先か、などの冗談も出ることもあったが、無事に調査を終えることができた。

こうした未踏域の調査は、環境を乱すことなくまず全体の状況を把握することが重要である。この調査を指揮した研究者に聞いたところ、「しんかい6500」を用いる理由がここにあるそうである。この潜水船は土木工事のような重作業には向かないものの、中性浮量(水中での無重量状態)を利用してそっと対象に触れることができる。そして潜水船の中には、地形や局部の傾斜、泥や砂の産状、水の流れと時間変化、懸濁物の大きさや色形など、その場のあらゆる情報が覗窓を通して飛び込んでくる。この情報を浴びるような体験について有人潜水船を経験した人々は「ニオイ」あるいは「雰囲気」と表現するが、この調査でも乗船者には貴重なヒントを得てもらえたようである。

2008年の運航チーム(11月10日、アラビア海での調査を終えて)

>> 年表に戻る