アルゴ計画の目的

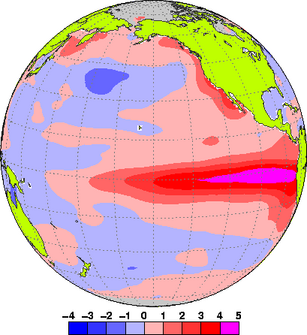

海洋は地球表面の7割を占め、その熱容量は大気のおよそ1,000倍といわれています。海水は大気に比べ、温まりにくく冷めにくい性質を持っているため、気温ほど激しい温度変化はしませんが、何らかの原因でひとたび広範囲で海面水温が大きく変化した場合には、大気に大きな影響を及ぼします。実際にエルニーニョ現象が大規模な気候変動を引き起こしていることからもわかるように、海洋は気候変動に重要な役割を果たすと考えられています。

海洋と大気との間は海面を介して熱、運動量、水(蒸気)などの交換が行われますが、海中に入った熱は海流や渦、湧昇・沈降、混合などにより海洋内部に再分配されます。一部は深海まで運ばれ、海洋深層のゆっくりとした循環に乗った末に再び海面に戻り、10~100年単位の機構の変化に深く関係している過程も存在すると考えられています。

さらに、地球温暖化に伴って海洋が徐々に変化しており、貧酸素化や酸性化も進んできています。昇温、貧酸素化や酸性化の進行による複合的な環境変化は、特に海洋の低次生物であるプランクトンの生育過程に影響を及ぼし、食物連鎖を通じて海洋生態系全体に大きな変化をもたらす恐れがあります。

このような海洋内部の熱輸送過程や生物地球化学的な変化を解明するには、観測によって、その実態を把握する必要がありますが、船舶やブイ、人工衛星などを用いたこれまでの海洋観測システムでは、海洋内部の観測密度が極めて小さく、不十分なものでした。

アルゴ計画によって海洋中層(水深2,000m程度)までの観測網が整備されれば、海洋内部の詳細な変化が把握できるようになり、将来的には季節~10年スケールの気候変動予測や地球環境変動予測の精度向上につながると期待されます。

(気象庁ホームページより転載)