「断層には地震性のものと、そうではないものがありますが、今回の研究成果によって南海トラフの巨大分岐断層が間違いなく地震によるものだということがわかりました」

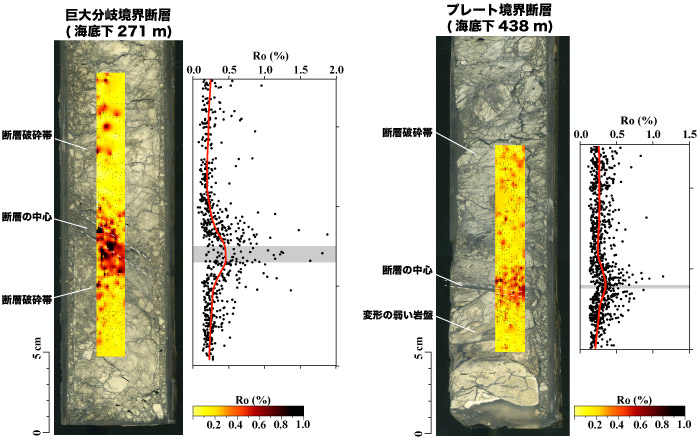

サイトC0004以外の試料でも同様の測定を行ったところ、大陸プレートの先端、付加帯先端部サイトC0007の試料でも熱による変質が認められた。この試料の採取深度は海底から浅く、地盤が軟らかい。一般にこのような部分では地震が起こらないと考えられていたが、今回の発見でまったく新しい事実が示されたのである。

「海底下の浅い部分でも地震は起きていました。すなわち、我々がこれまで考えていたよりも遥かに広域ですべりは起こり得ますし、想定しているよりも大きな津波が起こる可能性があります。一帯の環境が大きく変動しない限り、過去に起きたことは必ず起こりますから、この成果を今後の防災に生かしてほしいと思います」

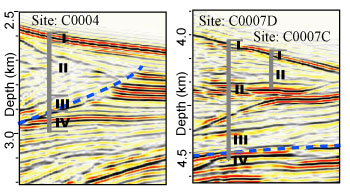

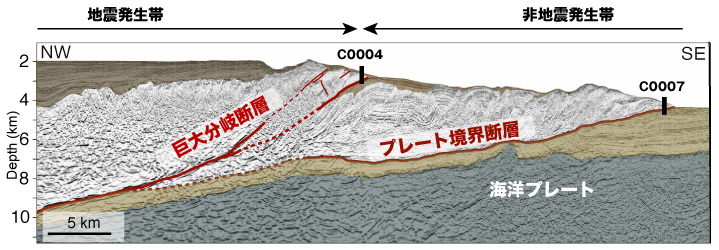

図1.南海トラフ掘削域地下断面図

地層から地震発生を特定する

さらに坂口博士は過去に起きた地震の年代特定にも取り組んでいる。

プレート同士が押し合って圧縮力が働く、いわゆる逆断層の地震の場合、上盤(上にのし上がるプレート)は被害が大きく、下盤(沈み込んでいるプレート)はほとんど被害が出ないのが一般的だ。上盤の堆積物は地震で破砕されるため、軟らかな泥状になる。これをマッドブレッチャと呼ぶ。

その後、地震で破砕されたところにも新たな堆積物が積もるので、層状になった地盤の内部のマッドブレッチャの年代を特定できれば、それが地震発生の年代ということになる。

採取した試料は肉眼で見ても特別な構造が認められないため、坂口博士はX線CTを用いて3Dで観察した。その結果、サイトC0004にはマッドブレッチャが少なくとも5層あることが確認された。そして、鉛210(半減期22.3年)と炭素14(半減期5730年)による放射年代測定を行った結果、もっとも近年のマッドブレッチャは西暦1950年プラスマイナス20年の間に生成したことがわかった。

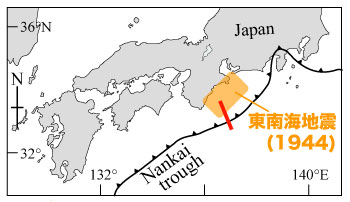

「1944年に発生した東南海地震のものと見て間違いないでしょう。サイトC0004にはマッドブレッチャがありますが、サイトC0008にはないので、両地点の間にある分岐断層が動いたと考えられます」

坂口博士が次に解き明かしたいのは、エネルギーの大きさである。岩石は硬い鉱物と弱い鉱物が混在しており、力をかけて放すと、硬い鉱物は元の状態に戻り、弱い鉱物は変形した痕跡が残る。この理論を応用すれば岩石にかかった力、つまりエネルギーを解析できるという。

これからも「ちきゅう」は新しい試料を持ち帰り続ける。そうして得られた試料によって、また新しい事実が解き明かされることに期待したい。

- |1|

- 2|