| トップページ > 環境配慮に係る基本方針 > 海洋調査観測活動に伴う海洋環境への配慮に係る国内外研究機関の動向の調査及び分析 > 平成15年度 報告書 目次 > 3. アメリカにおける研究調査の動向 |

|

|

|

|

平成15年度海洋科学技術センター委託 |

3.アメリカにおける研究調査の動向本章では、アメリカにおけるNOAAや海軍さらには大学等の諸機関における取り組み状況について概略を整理する。ここでのまとめ方は、基本的に実施機関別に整理してあり、該当部分の情報の出所をそれぞれ明示しておいた。各機関を横断した共同しての取り組みがなされている関係で、同じことがそれぞれの立場から出てきて重複がみられるが、多角的な視点から読み取ることができるというメリットを重視して、あえてそのままとした。 3-1.連邦政府・海洋大気庁(NOAA)における取り組み(1)NOAA Fisheries、Office of Protected Resources2000年12月21日、当時のクリントン大統領は、「海産哺乳動物保護法」(MMPA:Marine Mammal Protection Act)*の第Ⅳ部を改正する「2000年海産哺乳動物救難支援法」(Marine Mammal Rescue Assistance Act of 2000)に署名して発効した。これは生存しているか死んでいるかにかかわらずストランディング哺乳動物の取り扱いに関して、その科学的データ収集のための補助金を認めるもので、商務省と内務省にそれぞれ2001-2003年度、400万ドルと100万ドルの予算を割り当てる。ただし、その補助金は、1件あたり10万ドルを超えないものとされ、なおかつ、1件あたりの所要経費の25%にあたる部分は連邦政府予算以外(主として、各州など)の自己負担予算(マッチング・ファンド)と抱き合わせでなければならない。この法律ができるまでは、ボランタリーベースでの取り扱いしかなされてこなかったものである。 なお、商務省のなかでは、本件は、NOAAの傘下にある漁業関係行政を担当する海洋漁業サービス局(NMFS:National Marine Fisheries Service、通称NOAA Fisheries)のなかの保護資源室(OPR:Office of Protected Resources)が担当することになっており、同法にもとづく事業は、「海産哺乳動物の健康およびストランディング対策事業」(Marine Mammal Health and Stranding Response Program)となっている。補助金の実施基準に関しては、各地域別の出先機関および「海産哺乳動物審議会」(Marine Mammal Commission)、さらには海産哺乳動物のレスキュー、リハビリ、リリース、科学研究に関する官民の関係者の代表らと協議して決定することになっている。 <この部分の内容はMMPA Bulletin, No.21, 4th Quarter 2000による> *MMPAは、1972年の制定後に以下のとおり、他の法律との関係で一部改正がなされてきている:ESA(1973)**、Magnuson Fisheries Conservation and Management Act(1976、200海里漁業水域法)、MMPA自身の改正(1988)、International Dolphin Conservation Act(1992)、High Seas Driftnet Fisheries Enforcement Act(1992)、Oceans Act(1992)、MMPA自身の改正(1994) そもそも、NOAA Fisheriesの保護資源室(OPR:Office of Protected Resources)は、MMPAのみでなく、「絶滅の危機に瀕する種に関する法律」(ESA:Endangered Species Act)および「オットセイ法」(FSA:Fur Seal Act)の関連行政を担当する部署であり、クジラ、イルカ(Dolphin, Porpoise)、オットセイ、アシカ等を管轄している。OPRでは、MMPA関連行政の一環として、NOAA Fisheriesの地域別出先機関や各地の水産科学研究機関と連携しながら、海産哺乳動物の保護、保全についてのさまざまな施策を講じてきている。OPRが実施している海産哺乳動物保全プログラムの主要なものを次に掲げる。

<この部分の内容はNOAA Fisheries、OPR-Marine Mammal Programによる> (2)米国海軍に対するNOAA Fisheriesの施策2002年7月15日の米国商務省ニュースによると、NOAA Fisheriesは、米国海軍によるSURTASS(Surveillance Towed Array Sensor System)LFAソナーの使用時の海産哺乳動物を保護するために措置をとることを発表した。このため、米国海軍は、向こう5年間2つまでのSURTASS LFAシステムを使用するために、「海産哺乳動物保護法」(MMPA)にもとづいて例外許可を得ることとなった。 MMPAの定める要件に合致するようにするため、米国海軍は、この新しいソナーシステムの与える影響可能性を評価し、ソナー使用時における最善の安全防護措置に関するNOAA Fisheriesの助言を求めた。NOAA Fisheriesでは、海軍による研究調査と厳密なモニタリング要件および強力な影響緩和措置(mitigation measures)にもとづき、このソナーシステムによって海産哺乳動物が傷つく恐れはないであろうこと、そして、このソナーは海産哺乳動物の種や資源量に無視可能な影響以上のものはないことを認めた。 米国海軍のLFAソナーは、低周波(約300Hz)の水中音源をもちいて長距離にある潜水艦の位置を把握しようとするものである。LFAソナーは現在海軍が標準的に用いる戦術ソナー(約3,500HZ)に比べて格段に低い周波数を用いるものである。LFAソナーは1998年のこの許可が下りるために準備していた研究がなされて以来、使用されてはいない。 NOAA Fisheriesでは、いくつかの保護海域の設定やソナーのシャットダウン基準などを含む海産哺乳動物やウミガメに対する傷害の潜在的可能性を防止するための措置を講じることとした。それらはおよそ以下のようである。

SURTASS LFAの使用許可については、これまでのLFA研究では回答が得られていないいくつかの問題点を海軍が調査することを要請している。それらの問題点とは、LFAシグナルに対するマッコウクジラとツチクジラの反応、有害幅に近似の音圧レベルに対する挙動反応、LFAシグナルがクジラの鳴き声を長期にわたって沈黙させるという影響の有無、などである。こうした研究によって危険性を発見した場合には、適切な対応措置(mitigation measures)が採られるべきである。 米国海軍は、SURTASS LFA ソナーが海産哺乳動物に影響を与える(affect)潜在的可能性があるので、その使用することによって海産哺乳動物へ与えるハラスメント(harass)の許可(authorization)をNOAA Fisheriesに対して求めた。これは、MMPA(海産哺乳動物保護法)の第101(a)(5)が、少数の海産哺乳動物のやむをえない捕獲(”take“)またはハラスメントを容認していることにもとづくものである。 なお、この許可(authorization)については毎年見直しが行われる。訓練を受けた海軍の人間により保管されているモニタリングや報告記録にもとづき、NOAA Fisheriesは毎年、海産哺乳動物の資源量に対する影響評価を行うとともに、その見直しに応じて許可の更新、修正、延期を行う。NOAA Fisheriesはまた、海産哺乳動物への影響が無視可能なもの以上であると認められる場合は、ただちにSURTASS LFAの使用許可を撤回することができる。 ところで、NOAA Fisheriesはこの措置に関して10,000通以上の手紙を受け取っている。担当官はこれらのコメントをすべて精査し、本件に関する最終決定を下す際のあらゆる重要事項についてまとめを提出する。重要事項の例としては、海産哺乳動物に対する共振の影響、少数の損傷およびその総計が海産哺乳動物にとって無視可能なものであるかどうか、そして環境に対する長期的な蓄積影響、などがあげられる。 <この部分の内容はUS Department of Commerce News, NOAA02-090, July 15, 2002による> ※なお、NOAA Fisheriesのwebsiteによれば、保護資源室(OPR:Office of Protected Resources)では、National Lecture Series-“Marine Animals and Human Noise”と題する一連の講演討論会を、2004年3月10日フロリダでの第一回を皮切りに、11月まで延べ13回、全米各地で開催することになっているので、大いに注目したい。 3-2.米国海軍における取り組み(1)概要米国海軍は、SURTASS(Surveillance Towed Array Sensor System)LFAソナーによる海産哺乳動物に対する微細な潜在的影響の出現を向こう5年間容認するよう要請している。LFAは、10年間をかけて開発中のシステムで、従来のソナーに比べて10倍の距離から潜水艦を探知する能力を持つよう設計されているもので、現在は1隻にしか装備されていないが、2隻目が建造中である。海軍ではさらに向こう5年間でもう2隻の建造を計画している。これらの潜水艦は、Victoroius-class vesselと呼ばれる。 NOAA Fisheriesでは、LFAは100-500Hzの低周波を使用すること、また、毎12分ごとに60-100秒間の発振であり、年に6回、毎回18日間のものであること、しかもはるか数千マイル沖合で海岸からも遠い海域で展開されることから、十分に影響回避が可能なものと見なしている。なお、科学的情報の収集努力は続けられる。 SURTASS LFAに関する詳細な情報については、次のwebsiteを参照のことと表記されている。http://eisteam.home.mindspring.com <この部分はMMPA Bulletin, No.21, 4th Quarter 2000による> なお、海軍の「海産哺乳動物哺乳動物科学研究プログラム」(U.S. Navy Marine Mammal Scientific Research Program)については、さらに本報告書の各所で触れることになる。 (2) SURTASS LFA についてよくなされる質問(FAQ:Frequently Asked Questions)[抜粋]ところで、以上に関連して海軍のSURTASS LFAについて、NOAA Fisheriesとの間での格好のFAQを示した資料があり、理解を深めるのに大いに役立つものと考えるので、その主要部分を次に掲げることとした。 Q:米国海軍は、LFAソナーシステムについて何をしたのですか? A:NOAA Fisheriesの理解するところによれば、米国海軍はこのシステムのフィージビリティを見極めるための数年間の実験を行った。その実験は、海産哺乳動物に対する影響を研究するもので三段階のものであり、1998年3月に終了しているが、それ以前にはこのシステムの装備はなされていない。 Q:その研究の結果はどうなのですか?海産哺乳動物は影響を受けるのですか、受けるとしたらどの程度ですか?

A:大型海産哺乳類(影響を受けやすいと想定される種)への影響を見極める科学的研究計画は、南カリフォルニア海域(1997年9-10月)でのシロナガスクジラおよびナガスクジラを対象にしたもの、中部カリフォルニア海岸沿いを回遊するコククジラ(1998年1月)、ハワイ沖でのザトウクジラ(1998年2-3月)を対象にしたもの、で構成されているが、これらの研究はこれらヒゲクジラ類の重要な生態挙動の変化、索餌・回遊・繁殖の三つの側面について調査するものである。

本質的に、この三つの研究調査では、当初仮定していた140db前後の音響について挙動の変化や当該海域の回避行動などが見られるのではないかという見方を支持するものは出てこなかった。120-155dbでの影響を見たところ、ヒゲクジラ類は、マイナーな短期の反応を見せただけであった。 Q:LFAソナーは海洋における音響汚染のレベルを増大させることにつながるのではないですか?

A:海洋における音には二種類あって、一つは自然音であり、もう一つは人工音である。自然音は、風、波浪、降雨、地震そして海洋生物がその音源である。他方、人工音の方は、主として船舶航行および内水面での地震探査、建設工事、プレジャーボートの航行が音源となっている。 Q:NOAA Fisheriesでは、その使用申請を否認する必要があるという場合は、どのような事実や情報があるときですか?

A:NOAA Fisheriesでは、SURTASS LFAが海産哺乳動物に対して無視できない影響があると決定できる場合であって、そのためにその時点での最善の科学的知見にもとづくようにしている。現時点では、そのような重大な影響を与えるという科学研究文献上の証左はないものと暫定的に判断している。この科学研究文献は、米国海軍による科学研究計画で、独立した科学者の手によってなされたものである。 Q:環境保護論者、漁業者、科学者はこのシステムの配備に反対していないのか?

A:環境保護グループのいくつかは反対を唱えているが、NOAA Fisheriesでは商業的漁業とレクリエーション漁業のいずれの立場からも反対があるとは認識していない。そうした反対が漁業関係者から出るとは考えにくい。なぜなら、漁業者は、魚群探知機という非常に騒がしいソナーを使って操業しているからである。 Q:海軍が世界中にこのシステムを展開し始めたら、バハマで発生したようなクジラのストランディングがもっと起こるようなことはないのですか? A:海軍のSURTASS LFAは、世界中のどの海域でも島や海岸から12海里以内では騒がしい騒音(180db以上)を立てることはない。加えて、アメリカ東海岸におけるキタセミクジラの生息域などの海洋生物学的重要海域(Offshore Biologically Important Area)のような指定海域や、亜南極収斂ゾーン、中央アメリカのコスタリカ海盆、ハワイのペンギン堆などの海域では使用されない。したがって、SURTASS LFAによるストランディングの影響が出ることは考えにくい。 Q:米国海軍はLFAによる海産哺乳動物への影響を最小限にするためにどのような措置をとっていますか? A:影響を最小限にとどめるために、米国海軍では、その使用前での目視観測とアクティブとパッシブの魚群探知ソナーを用いて、海産哺乳動物がいないかどうかチェックすることを提案している。また、海産哺乳動物への影響が起こりそうな場合の使用停止基準についてもまた用意されている。 <この部分はMMPA Bulletin, No.21, 4th Quarter 2000による> (3)SURTASS LFA ソナーに関する歴史の概括上記のFAQのほかに、SURTASS LFA ソナーに関する歴史を概括した年表風のまとめもあるので、重複するが分かりやすい有用な資料なので掲げることとした。

(この部分の内容は、United States Department of Commerce News Washington, D. C. 20230、NOAA02-090、July 15, 2002による) (4)米国海軍によるLFA Research Program(1997.9-1998.3)米国海軍は、SURTASS LFAが及ぼす海産哺乳動物、とりわけ大型鯨類に対する影響について、公開の研究会や科学的研究のワークショップを支援するなどの活動を行ってきた。これらの経緯から、鯨類がどのようにLFAシグナルに反応するかの調査研究を早急に実施しる必要があるとのコンセンサスが形成されてきた。そこで、海軍では次のような三段階にわたる調査研究に取り組むこととなった。その調査研究を担当した研究機関は次のとおりである。 [調査実施機関]

[調査計画の構成]この研究計画は次の三段階で構成されている。

[モニタリング手法]SURTASS LFAが大型鯨類に与える影響をモニタリングするために次のような手法が採用された。調査対象海域において、LFAの発振前・発振中・発振後にそれぞれ実施される。

[調査結果]完全な形の調査結果がまとめられてはいないが、暫定的な結果としては、SURTASS LFAが大型鯨類に与える生物学的影響を支持するものはなんら見出すことができなかった。120から150dbの間の音では、索餌・回遊・繁殖といった重要な挙動を阻害するようなことは見受けられなかった。鳴き声に関しては、発振船を避けるような、あるいは鳴き声を発するのをやめるような行動をとった例もあるが、他のクジラはそのような行動をとらなかった。

<この部分の内容はWhale Communication Research, Bioacoustics Research Program, Cornell niversityによる> なお、この海軍による計画について、NOAA Fisheries、保護資源室(OPR)の担当官がPower Pointスライドによって解説しているもののなかに分かりやすく紹介したものが含まれているので、以下に紹介する。(全体は、付属資料-2を参照)

図3-1(1)

図3-1(2)

図3-1(3) 3-3.大学等における取り組み(1)コーネル大学コーネル大学については、上述の海軍の支援によるLFA Research Programの主要機関として生物音響研究計画(BRP:Bioacoustics Research Program)に大々的に取り組んでいる。この研究プログラムは、同大学の鳥類研究室(Cornell Lab of Ornithology)で取り組んでいるので、ホームページでも「ここの訪問者は一様に、この研究室が世界的なクジラ音の研究所であることを知って驚いてしまうが、決して不自然なことはない」と冒頭に述べている。 実際、いくつものクジラに関する調査研究プロジェクトが取り組まれ、そのなかに、『人工音のクジラの挙動に与える影響:海産哺乳動物と低周波音』をテーマに具体的な研究がなされている。その例としては次の二つがあげられる。

-Acoustic Thermometry of the Ocean Climate(ATOC)/Marine Mammal Research Program (2)カリフォルニア大学のサンディエゴ校(UCSD)・サンタクルス校(UCSC)上記のATOCプログラムのwebsiteを開くと、カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)のATOCのホームページに行き当たる。それによると、ATOC(Acoustic Thermometry of the Ocean Climate)プロジェクトはスクリップス海洋研究所(SIO:Scripps Institution of Oceanography)のプロジェクトで、上述のように基本的には海洋気象調査が主題なのであるが、そのなかに、ATOC’s Marine Mammal Research Program(MMRP)がある。そのMMRPはコーネル大学のChristopher Clark ・BRP所長が指導しているもので、次のような課題に取り組んでいる。

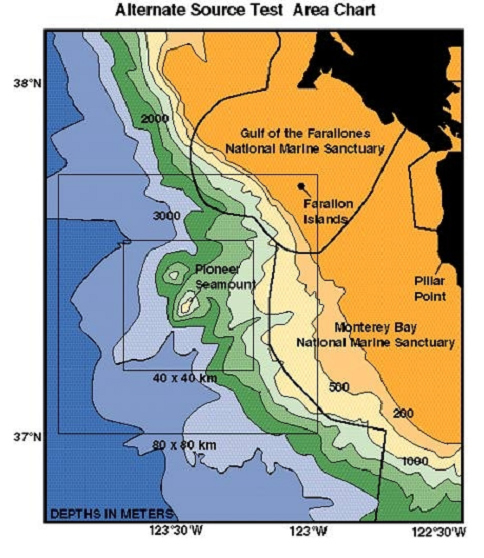

MMRPとしては海産哺乳動物に対する低周波音の影響に関する入手可能なデータは希薄であると認識しており、情報を広範に収集する研究計画を策定した。これにもとづき、ハワイのハワイ島Kona-Kohala沖で、小規模な音響反応録画実験(acoustic playback experiment)を1996年3月に実施した。その概要は、J15-3水中スピーカーを用いて実際のATOC音の1/10の音源で、カリフォルニア沖Pioneer海山で使用した音源の約1/100(2-2.5ワットパワーレベル)を使用してザトウクジラ等の挙動反応を調査するものであった。 これに続いて、カリフォルニア沖で、カリフォルニア大学サンタクルス校(UCSC)のLong Marine LaboratoryのDaniel P. Costa博士が主導して、MMRPカリフォリニア版が取り組まれた。こちらは、海産哺乳動物とウミガメのほか、クジラ、アザラシ、イルカなどの低周波音に対する潜在的影響を調査するものである。 この研究は、ASTパイロット研究(Alternate Source Test pilot study)として、UCSDのスクリップス海洋研究所が海軍ONR(Office of Naval Research)の支援も受けて実施したもので、その目的は次のとおりである。

このAST実験研究は、通常のATOC音源から18kmはなれたところで短期間25Hzの音源を発して行うもので、実施海域はカリフォルニア沖約109kmにあるPioneer海山の近隣海域である。したがって、沿岸海域の回遊性生物種に何らの影響ももたらすことはない。(図3-2参照) 1996年6/7月の12日間に実施されたこのAST実験研究は、低周波音では長距離伝播が優れていること、MMRPの生物音響研究者(marine bioacousticians)は海産哺乳動物に対して何らかのインパクトが潜在的にあるかもしれない、との理解をもっている。現在、海産哺乳動物に対して好ましくない影響はないものと見なしている(National Research Council findings, 1994およびNCCOSC memo 1994年6月8日)。何らかの反応は120dBのレベルで起こり始めるものという文献もあるようなのだが、よく知られているように、世界の海洋中には、船舶航行や海底地震、海面への落雷等々、もっとハイレベルのさまざまな音が錯綜している。 実験では、結局音圧が距離が遠くなるにしたがって減衰していくとともに、次のような影響緩和措置(mitigation)を講じているので、海産哺乳動物がその影響(harass)にさらされることはない。 <影響緩和措置(mitigation)>第一に、現地海域の海底地形等の最新データがインプットされた音響パフォーマンス予測コンピュータモデルが音圧の減衰予測を導き出していること。 第二に、特段の明示的もしくは潜在的傷害の様子が観測された場合はいつでも、音波の発振を中止する。

図3-2 ASTの実験海域 第三に、監視活動を”canary”(Cornell Bioacoustic Research Real-time Whale Monitoring System)と呼ばれるシステムを展開して行うこと。これによって、影響が発見 された場合には、これも直ちに中止する。 第四に、毎回の発振に先だって、短いパルスを連続発振する5分間のランプアップ時間を設ける。 第五に、平均発振サイクルを8%以下に抑える。すなわち、発振時間の8%以下の時間でのみ発振する。

結果として、音源から2,000mの海域では受信レベルは130dB以下であったほか、120dBの到達範囲は約4.5nm(8km)であった。しかも、海産哺乳動物はランプアップの音を感知して音響影響を受けるかもしれない海域範囲から容易に泳いで出て行くことができる。ほとんどすべての海産哺乳動物が影響範囲からの回避遊泳能力を備えているといえる。したがって、影響はきわめて少ないと言うことができよう。結果として、音源から2,000mの海域では受信レベルは130dB以下であったほか、120dBの到達範囲は約4.5nm(8km)であった。しかも、海産哺乳動物はランプアップの音を感知して音響影響を受けるかもしれない海域範囲から容易に泳いで出て行くことができる。ほとんどすべての海産哺乳動物が影響範囲からの回避遊泳能力を備えているといえる。したがって、影響はきわめて少ないと言うことができよう。 (3)カスカディア研究集団カスカディア研究集団(Cascadia Research Collective)は、そのホームページを開くと、ワシントン州オリンピアにある非営利団体で、1979年に危機に瀕する海産哺乳動物の保護のために必要な研究を行うことを目的に設立されたものであると記されている。現在取り組んでいるプロジェクトの欄を見ると、北太平洋全域にわたるザトウクジラの存在数の評価など7つが並んでいるが、そのなかに、「海産哺乳動物に対するエアガンの影響モニタリングと影響緩和措置」が掲げられている。

この研究は、内務省の地質調査所(USGS:U.S. Geological Survey)の予算により行われたもので、2002年に、南カリフォルニア、ワシントン州、ブリティッシュ・コロンビアの

沖合いにおけるUSGSによる地震探査の作業中に必要な影響緩和措置戦略の実施にためにおこなわれたものであるという。USGSもこうした研究に取り組んでいることがこれで分かる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||