2009年01月16日

独立行政法人海洋研究開発機構

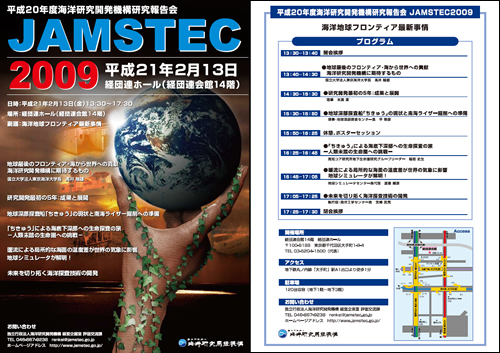

平成20年度海洋研究開発機構研究報告会

「JAMSTEC2009」の開催について

―海洋地球フロンティア最新事情―

独立行政法人海洋研究開発機構(理事長 加藤康宏)は、平成20年度研究報告会「JAMSTEC2009」を下記のとおり開催いたします。

この研究報告会は、当機構の活動状況や成果概要などを一般の方々に紹介する目的で毎年開催しており、平成20年度は第1期中期計画の最終年度にあたるため、5年間の成果についてご紹介いたします。

さらに、特別講演として東京海洋大学長 髙井 陸雄 氏より「地球最後のフロンティア・海から世界への貢献 海洋研究開発機構に期待するもの」と題し、ご講演をいただく予定です。

入場無料、先着順。事前登録は不要です。

記

| 1. 開催日時 : | 平成21年2月13日(金)13:30~17:30 (開場は12:30) |

| 2. 場所 : | 経団連会館14階 経団連ホール(定員472名) 東京都千代田区大手町1-9-4 |

| 3. プログラム : | 別添チラシをご参照下さい。 なお、12:30より、経団連ホールロビーにて、主な研究開発成果をご紹介するポスターを展示し、開会前及び休憩時間中に研究者による説明を行います。 |

| 4. 講演者: | 参考資料(講演者の紹介)をご参照下さい。 |

参考資料

講演者の紹介

●特別講演

「地球最後のフロンティア・海から世界への貢献 海洋研究開発機構に期待するもの」

髙井 陸雄 [たかい りくお] 東京海洋大学長

国立大学法人東京海洋大学長。専門は、食品工学、食品冷凍学。1975年、東京大学大学院工学系研究科博士課程を修了し、工学博士の学位を取得。同年東京水産大学助手。以後、同大教授、学生部長、副学長を歴任し、2003年、東京海洋大学長。翌年、同大の国立大学法人化により現職。2006年より当機構経営諮問会議委員。

●研究開発最初の5年:成果と展開

末廣 潔 [すえひろ きよし] (理事)

研究開発担当理事。専門は海洋地震学。海洋研究開発機構の科学力、技術力を総合して、海洋から地球の変動を理解しその知見を社会につなげることをめざす。1999年から深海研究部長、2003年より現職。

●地球深部探査船「ちきゅう」の現状と南海ライザー掘削への準備

平 朝彦 [たいら あさひこ] (理事・地球深部探査センター長)

「ちきゅう」の運用責任者。南海トラフには国際深海掘削計画(ODP)の時代に4回の航海に参加し、難しい地質条件と黒潮の中での掘削を経験した。統合国際深海掘削計画(IODP)においては、「ちきゅう」を中心として、新しい手法の導入、長期にわたる研究計画の実施により、地震発生帯の解明に挑戦してゆく。

●「ちきゅう」による海底下深部への生命探査の旅 -人類未踏の生命圏への挑戦-

稲垣 史生 [いながき ふみお] (高知コア研究所 地下生命圏研究グループリーダー)

地球微生物学者。地球内部の微生物の地理的分布や多様性分布、微生物代謝活動が与える物質循環等を潜水調査艇や掘削コア試料などを用いて研究している。特に、海底下生命圏における性状未知微生物の遺伝学的・生物地球化学的特性と、海底下生命圏が生命進化の過程でどのように変遷していったかに興味がある。

●暖流による局所的な海面の温度差が世界の気象に影響 地球シミュレータが解明!

渡邉 國彦 [わたなべ くにひこ] (地球シミュレータセンター長代理)

京都大学理学部、名古屋大学大学院理学研究科修了後、カリフォルニア大学、広島大学、核融合科学研究所を経て、現在の地球シミュレータセンターに至る。従来行ってきた研究は、宇宙プラズマや核融合プラズマなどのプラズマシミュレーション研究であった。現在、取り組んでいるのは、法則が明快でなく、ただ多くのデータから傾向しかわからない対象を予測するシミュレーション、いわば、「曖昧なシミュレーション」の実現を目指している。

●未来を切り拓く海洋探査技術の開発

宮崎 武晃 [みやざき たけあき] (執行役・海洋工学センター長)

海洋に関係する先進的技術の研究開発、観測機器の機能向上、研究船7隻の運航の責任者。海洋エネルギー技術開発では、世界初の大型波力発電装置を開発し有効性を実証。観測技術員制度を確立し海洋研究の効率向上に寄与。深海探査機器の開発を指導し、水深1万mまで探査する各種の機器開発を実施中。

別添

お問い合わせ先:

- 独立行政法人海洋研究開発機構 経営企画室

(本研究報告会について) - 評価交流課長 木川栄一 電話046-867-9230

- (報道担当)

- 報道室長 村田範之 電話046-867-9193