2010年 8月 2日

独立行政法人海洋研究開発機構

統合国際深海掘削計画(IODP)

地球深部探査船「ちきゅう」による南海トラフ地震発生帯掘削計画

〜ケーシングパイプ等の脱落について〜

海洋研究開発機構(理事長 加藤 康宏)の地球深部探査船「ちきゅう」は、統合国際深海掘削計画(IODP)(※1)による「南海トラフ地震発生帯掘削計画」(南海掘削:NanTroSEIZE)(※2)ステージ3として第326次研究航海を実施しておりますが、紀伊半島沖の熊野灘の海域において作業中にケーシングパイプ、ウェルヘッドランニングツールの一部、ドリルパイプが海中脱落するトラブルが発生しましたのでお知らせします。

記

| 1. | 日時: | 平成22年08月01日(日)16時30分頃 |

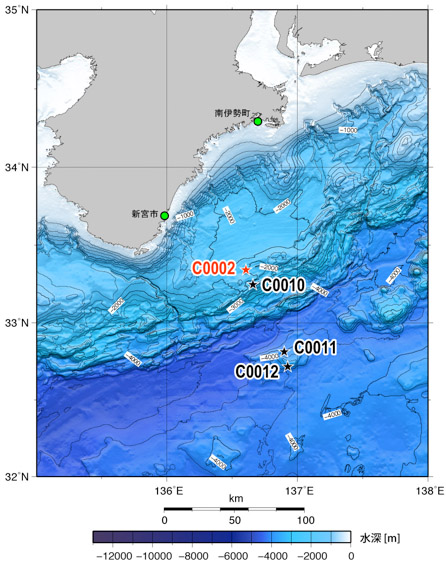

| 2. | 場所: | 紀伊半島沖熊野灘掘削孔C0002(図1)の北約9kmの地点 (北緯33度22.4分、東経136度35.1分)水深約2,000m |

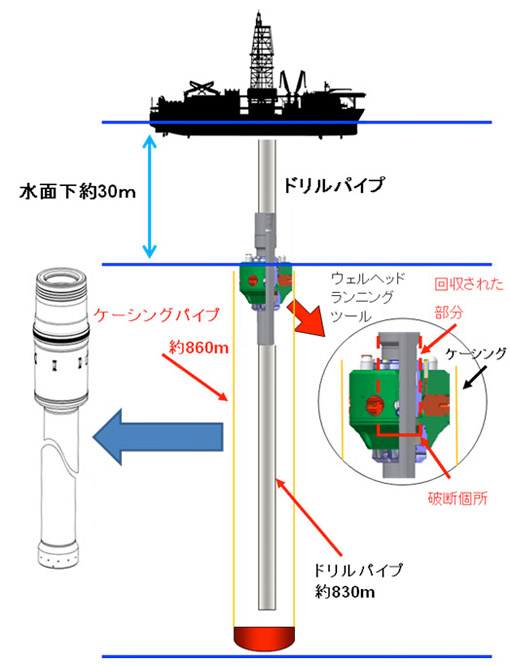

| 3. | 状況: | 「ちきゅう」は平成22年7月19日よりC0002地点において、ライザー掘削のための基本準備であるトップホール仕上げを実施中です。海底下を868.5mまで掘削し、さらに孔壁の崩れを防ぐためのケーシングパイプ(長さ約860m、鋼製のパイプ)を孔内に設置するため、海中にパイプを吊り下げていたところ、潮流(黒潮)が強まったため北へ退避している最中にケーシングパイプ、ウェルヘッドランニングツールの一部、ドリルパイプ(図2)が脱落しました。なお、周辺に設置されている海底ケーブル、漁具等への影響はありません。 |

| 4. | 今後の対応: | 脱落の詳細な原因については、現在、調査中です。「ちきゅう」については予備のケーシングパイプを再搭載するために新宮港に向かっており8月2日の夕方に着岸予定です。 |

※1 統合国際深海掘削計画(IODP: Integrated Ocean Drilling Program)

日本・米国が主導国となり、平成15年(2003年)10月から始動した多国間国際協力プロジェクト。現在、欧州(17ヶ国)、中国、韓国、オーストラリア、インド、ニュージーランドの24ヶ国が参加。日本が建造・運航する地球深部探査船「ちきゅう」と、米国が運航する掘削船を主力掘削船とし、欧州が提供する特定任務掘削船を加えた複数の掘削船を用いて深海底を掘削することにより、地球環境変動、地球内部構造、地殻内生命圏等の解明を目的とした研究を行います。

※2 南海トラフ地震発生帯掘削計画(南海掘削:NanTroSEIZE))

(1) 背景

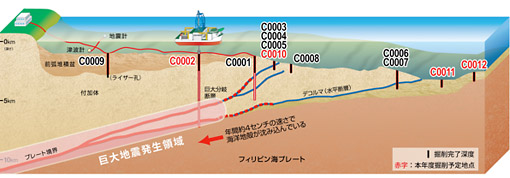

南海トラフは、日本列島の東海沖から四国沖にかけて位置するプレート沈み込み帯で、地球上で最も活発な巨大地震発生帯の一つです。南海トラフの一部にあたる紀伊半島沖熊野灘は、東南海地震等の巨大地震震源と想定される領域(プレート境界断層が地震性すべり面の性質を持つ領域)の深さが世界のプレート境界のなかでも非常に浅く、「ちきゅう」による掘削が可能であると考えられています。

「南海トラフ地震発生帯掘削計画」では、プレート境界断層および津波発生要因と考えられている巨大分岐断層を掘削し、柱状地質試料(コアサンプル)の採取や掘削孔内計測を実施することにより、プレート境界断層内における非地震性すべり面から地震性すべり面への推移、および南海トラフにおける地震・津波発生過程を明らかにすることを目的としています。

(2) 全体計画

本計画は、全体として以下の4段階(ステージ)に分けて掘削する計画で、紀伊半島沖熊野灘において南海トラフに直交する複数地点を掘削する計画です(図3)。

ステージ1

巨大分岐断層やプレート境界断層の浅部などで掘削を実施しました。地層の分布や変形構造、応力状態など、地震時に動いたと考えられる断層の特徴を把握しました。

ステージ2

巨大地震発生帯の直上を深部まで掘削し、地質構造や状態を明らかにします。掘削した孔内には後年に観測システムを設置し、地震準備過程をモニタリングします。また、プレートとともに地震発生帯に沈み込む前の海底堆積物の組成、構造、物理的状態を調査します。

ステージ3

巨大地震を繰り返し起こしている地震発生帯に到達する超深度掘削を実施します。地震発生物質試料を直接採取し、物質科学的に地震発生メカニズムを理解します。

ステージ4

長期間にわたり掘削孔内で地球物理観測を行うシステムを超深度掘削孔に設置します。将来は、地震・津波観測監視システム(DONET)と連携し、地震発生の現場からリアルタイムでデータを取得します。

【図1】調査海域図

【図2】ケーシングパイプ、ウェルヘッドランニングツールの一部、ドリルパイプ

【図3】南海掘削概要図

お問い合わせ先:

- 独立行政法人海洋研究開発機構

(本内容について) - 地球深部探査センター 企画調整室長 山田 康夫

TEL:045-778-5640

- (報道担当)

- 経営企画室 報道室長 中村 亘

Tel:046-867-9193