プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

地球温暖化が北太平洋上空の乱気流分布に大きな変化をもたらす

―急増を続けるアジア太平洋の航空交通に影響?―

1. 発表のポイント

- ◆

- 日本周辺における乱気流の発生頻度について、現在(1979~2010年)と温暖化を踏まえた近未来(2030~2050年頃)のシミュレーション結果を解析して比較しました。

- ◆

- その結果、北太平洋中西部の発生頻度は現在に比べて25%以上減少する可能性があること、また、現在の頻発領域の外側では増加する可能性があることが示唆されました。

- ◆

- 予測結果は解析に用いた乱気流指数や気候モデルによりばらつきがあるものの、航空交通に関わる温暖化への適応策および緩和策へ貢献する最初の一歩であり、今後の進展と活用が期待されます。

2. 発表概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という。)気候変動適応技術開発プロジェクトチーム及び気象庁気象研究所の研究グループは、文部科学省地球観測技術等調査研究委託事業「気候変動適応技術社会実装プログラム」(Social Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology: 以下、「SI-CAT」という。2015~2019年度)に参画し、工業化以降の世界平均地上気温が2°C上昇した気候状態を対象として「地球シミュレータ」を使って実施された、多数の高解像度温暖化シミュレーション出力を用いた解析を行いました。ここで注目した気候状態は追加的な緩和努力を行わない場合の近未来(2030~2050年頃) のものに相当します(2019年1月10日既報)。その結果、日本から東部北太平洋にかけて横たわる帯状の乱気流頻発領域の南側に沿って、北太平洋中西部の広い範囲で乱気流の近未来の発生頻度が、現在に比べて25%以上減少する可能性があることがわかりました。逆に、現在の乱気流頻発領域の外側では乱気流に遭遇するリスクが増加する可能性が示唆されました(図1)。

また、こうした予測はシミュレーション結果から乱気流の発生を診断する際に用いる指数によって、現在の分布も将来変化の分布もともに異なったものが得られるため、各々の指数の性質を考慮した総合的な判断が必要になること(図2)や、夏や秋に比べ、冬と春には予測結果に大きなばらつきが生じて予測が不確実になること(図3、図4)も見出されました。

これまでに地球温暖化の進行とともにジェット気流の位置や強さが変化し、北大西洋上空の欧州-北米路線で乱気流の発生頻度が増加しつつあることや、気候モデルによる予測によって将来さらに増える可能性があることが報告されていますが、特に近い将来の日本周辺を含む北太平洋上空の変化については、航空機の安全かつ効率的な運航の観点から確度の高い予測が欠かせません。今後、さらに予測の確度を高めていくためには、予測に用いる気候モデルの高度化が必要ですが、本研究で得られた知見は、航空交通に関わる適応策および緩和策――例えば航空機の旅客需要と混雑が増え続ける中で、安全と省エネを両立する新しい運航方法や機材開発――の検討の際に活用されることが期待されています。

本成果は3月13日付けで科学誌「Journal of the Meteorological Society of Japan」に掲載される予定です。

- JAMSTEC 気候変動適応技術開発プロジェクトチーム

- 気象庁気象研究所

3. 背景

わが国では気候変動による様々な影響に対し、国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動への適応の推進のために担うべき役割等を定めた「気候変動適応法」が2018年12月1日に施行されました。同法に基づく政府の「気候変動適応計画」は2018年11月27日に閣議決定され、様々な分野において本格的な気候変動適応策が実施されようとしています。

一方、今回研究グループが注目した乱気流発生頻度の近未来予測のように、これまで気候変動の影響評価という観点では国内独自の研究がなされておらず、国や事業者等に潜在的な適応ニーズが存在するのに対して研究者から提供できる科学的知見が存在せず、両者の対話の機会が訪れないまま何らかのリスクを抱え続けている、というケースも生じ得ます。そうした状況を打開して行くためのアクションを取り、気候変動適応策の検討に使い得る新しい知見を創出し社会に根付かせていくことがSI-CATの目標の一つです。

海外では、英国の研究グループが2013年に発表した論文を契機として、気候モデルを用いた地球温暖化予測実験の結果に基づいて将来の乱気流発生頻度の増加に警鐘を鳴らす報告がなされてきました。ここで言う「乱気流」は、航空機の離発着中に低い高度で遭遇するものではなく、雲の上に出たあとに航空機の巡航高度で遭遇する「晴天乱気流」であり、乗客や客室乗務員の負傷に繋がり得る強度のものを指します。欧州の研究グループは、最初に欧州と北米を結ぶ北大西洋路線で現在に比べて大幅に乱気流が増える可能性があることを報告し、次いで全地球上での将来変化予測の結果を示しましたが、特に日本周辺を含む北太平洋の近い将来の変化については参考にできる研究報告がありませんでした。

こうした背景のもと、研究グループは、「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース、database for Policy Decision making for Future climate change (以下「d4PDF」という。)」の中から、観測された海面水温のデータを入力して水平分解能60kmの気象研究所大気大循環モデルを用いてシミュレートされた過去実験データベース(1979-2010年を使用)と、追加的な緩和努力を行わない場合に2°C程度の気温上昇が生じると予測される近未来(2030~2050年頃)を想定してシミュレートされた2°C上昇実験データベースとを用いて、北太平洋の航空機巡航高度で近未来に生じる可能性のある地球温暖化に伴う乱気流発生頻度の変化を推定しました。信頼度の高い推定結果を得るために、延べ約2000年分のデータを解析に用いました。d4PDFの作成に用いられた「地球シミュレータ」のほか、十分な計算性能と高速なデータアクセス性能を備えたJAMSTECの大型計算機システム「DAシステム」を活用することで、この大規模解析を実施することができました。

4. 成果

研究グループは、d4PDFの過去実験と2°C上昇実験のアンサンブル実験データベースを元に北太平洋上空200hPa(標高約12km)の乱気流発生頻度の分布に関する将来変化を求めました。水平分解能60kmの気象研究所大気大循環モデルをもってしても、乱気流そのものは空間スケールが小さ過ぎて(数十m~2km程度)直接的には表現できないため、モデルの出力する格子点データを元に乱気流の発生を診断するために使われている乱気流指数を計算し、北太平洋領域で統計を取ることによって、乗客や客室乗務員の負傷に繋がり得る「並以上の強度」と呼ばれる乱気流を抽出し、その発生頻度を地図上にマッピングしました。

その結果、日本を含む中高緯度の北太平洋領域では、現在の日本から東部北太平洋にかけて横たわる帯状の乱気流頻発領域の南側に沿って、北太平洋中西部の広い範囲で乱気流の発生頻度が現在に比べて25%以上減少する可能性があることがわかりました。逆に、現在の乱気流頻発領域の外側では増加が目立つようになり、乱気流に遭遇するリスクが増加する可能性が示唆されました(図1)。

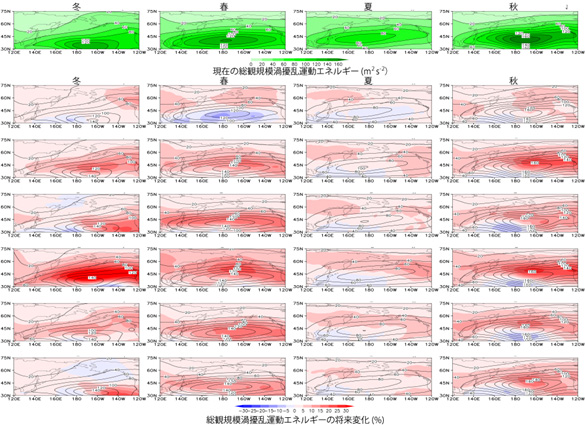

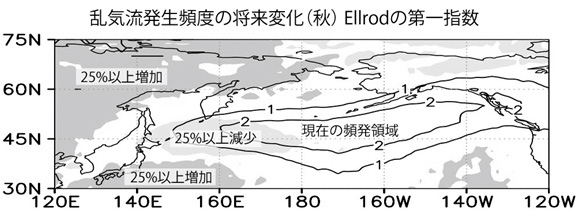

図1 北半球の秋における乱気流発生頻度の将来変化。等値線は現在における発生頻度(%)、陰影は近未来に現在の頻度と比べて25%以上増減する領域を示す。現在(1979-2010年)から近未来(2030-2050年頃)への相対的な変化:[(近未来-現在)/現在]を示しているため、現在において乱気流が稀にしか発生しない領域では、将来変化が誇張されることに注意が必要。

また、こうした予測はシミュレーション結果から乱気流の発生を診断する際に用いる指数によって現在の分布も将来変化の分布もともに異なったものが得られるため各々の指数の性質を考慮した総合的な判断が必要になることが示唆されました(図2)。

図2 図1と同様だが、異なる乱気流指数を用いて計算したもの。(乱気流指数については本文を参照。)

図1の計算に用いた乱気流指数は、「Ellrodの第一指数」と呼ばれるもので、ジェット気流の蛇行に伴って対流圏界面付近の局所的な風速変化が強化されて生じるケルビン-ヘルムホルツ不安定による乱気流(※1)の発生を精度良く診断できることが知られています。図2の計算に用いた乱気流指数は「非線形バランス方程式の残差」と呼ばれるもので、ジェット気流の局所的な変形が強化された際に生じる大気内部重力波(※2)の放射や、大気下層で生じて対流圏界面付近まで上向きに伝播してくる山岳波(※3)を含む大気内部重力波の振幅の飽和(ケルビン-ヘルムホルツ不安定を生じさせる)および砕波(海岸に打ち寄せて砕ける波と同様に強い鉛直混合を生じさせる)から生じる乱気流の発生を診断するのに用いられています。このように、各々の乱気流指数の背景にあるメカニズムや、現在の発生頻度分布に見られる特徴の違いを考慮しながら、今回の将来変化予測結果の意味するところを適切に解釈したうえで利活用することが望まれます。

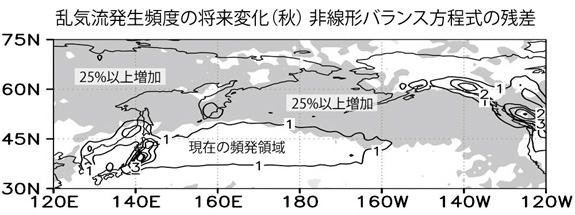

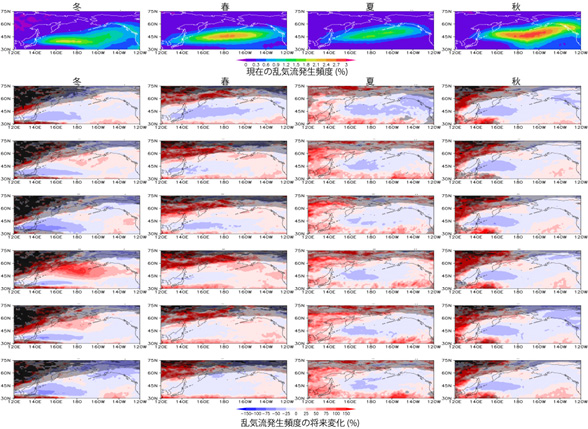

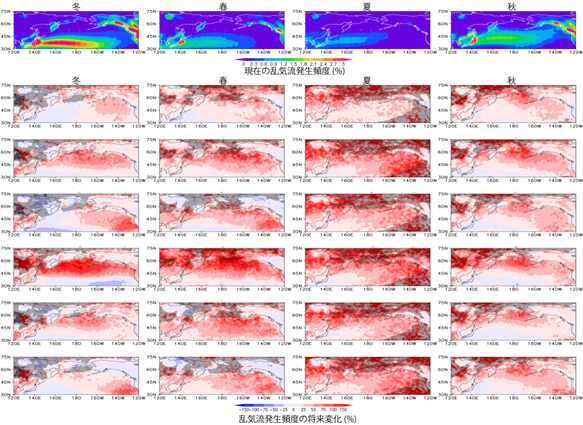

さらに、夏や秋に比べ、冬と春には予測結果に大きなばらつきが生じて予測が不確実になること(図3、図4)も見出されました。本研究では、先に図1と図2で例示した2つを含む4つの乱気流指数を用いて診断した乱気流発生頻度に関して、季節変化や、近未来における予測結果のばらつき具合(予測の不確実性)についても議論しています。近未来の海面水温がどのようなパターンで変化するかについてCMIP5(※4)の気候モデルはそれぞれ異なる結果を予測しているのですが、図3と図4は、CMIP5の中から選んだ6つの気候モデルの海面水温変化パターンを用いて計算したd4PDFの2°C上昇実験データベースに基づいて解析した結果、図1と図2で紹介した指数でそれぞれ診断した乱気流発生頻度の将来変化予測結果がどのようにばらつくかを季節ごとに示しています。

図3 現在における乱気流発生頻度の季節変化と、その将来変化予測結果。最上段はEllrodの第一指数に基づいて計算したもの。2-7段目に示した将来変化は、CMIP5の6つの気候モデルが予測した海面水温将来変化パターンを用いたd4PDFの2°C上昇実験の結果をもとに計算したもの。現在(1979-2010年)から近未来(2030-2050年頃)への相対的な変化:[(近未来-現在)/現在]を示しているため、現在において乱気流が稀にしか発生しない領域では、将来変化が誇張されることに注意が必要。相対変化は大きいが近未来の乱気流発生頻度が小さい領域を示すために、発生頻度3年に1回未満、30年に1回未満の領域にそれぞれ薄灰色、濃灰色の陰影を施した。

図4 図3と同様だが、非線形バランス方程式の残差を用いて計算したもの。

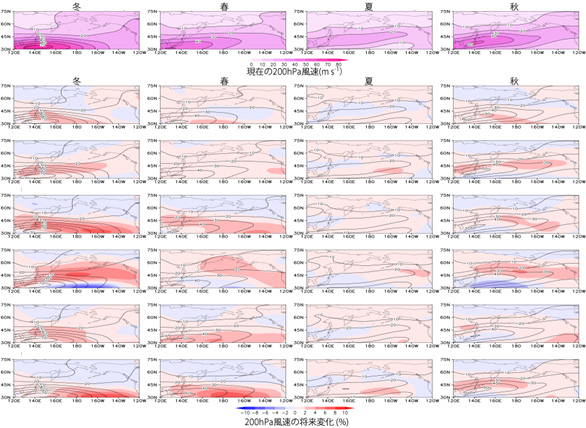

乱気流の発生頻度の季節変化や将来変化および航空機の運航に影響を与える要因としては、気候値平均的なジェット気流の流路や風速のほか、日々の蛇行の程度の季節変化と将来変化が重要と言えます。これらに注目して解析を行った結果、乱気流発生頻度の将来変化予測結果と同様、冬と春の予測結果には大きなばらつきが見られることがわかりました。秋には、ジェット気流の現在のピークの北側で風速が増す傾向が予測され、海面水温の変化次第では、北側に少しシフトする可能性があることが示唆されました(図5)。ジェット気流の日々の蛇行が大きい領域は、現在よりも北側にシフトする可能性が高く、こうした変化が先に述べた乱気流発生頻度の将来変化の背景にあることが示唆されました(図6)。

図5 200hPaにおける風速の季節変化と、その将来変化の予測結果。等値線は各々の実験の風速を表す。図の並びは図3と同様。

このように、日本を含むアジア太平洋領域の乱気流発生頻度の将来変化予測には、乱気流指数の選択や気候モデルの予測する海面水温変化のばらつきに由来する不確実性がともないますが、こうした結果を総合的に解釈して将来の航空機の運航等に役立つ情報を創出するためには、様々な分野の研究者および国や事業者との協力が欠かせません。本研究は国内におけるそうした取り組みを始めるための最初の一歩と言えます。

5. 今後の展望

本研究で得られた知見を今後さらに解釈し集約することによって、航空交通に関わる適応策および緩和策――例えば航空機の旅客需要と混雑が増え続ける中で、安全と省エネを両立する新しい運航方法や機材開発――検討の際に活用されることが期待されています。また、今後一層重要性が増すと考えられる日本周辺領域において、航空機の離発着中に危険を及ぼすような中層・低層で生じるシビアな気象現象の将来変化に関しても研究を進めて行きたいと考えています。

SI-CAT(https://si-cat.jp/)及びd4PDF(http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/)についてより詳しく知りたい方は、それぞれのホームページをご覧ください。

- ※1

- ケルビン-ヘルムホルツ不安定による乱気流:

水平風速が上下に大きく異なる場で生じる。地上から水平線近くに見られる場合には水平方向に並んだロール状の渦列として、上空に見られる場合には上空の風向きに直行して並ぶ波状雲として観察されることで知られる。

- ※2

- 大気内部重力波:

浮力を復元力とし、大気中を三次元的に伝わる振動。ジェット気流の他に、積乱雲等を含む対流や前線、山岳を起源とするものがある。

- ※3

- 山岳波:

大気内部重力波のうち、山脈や大陸氷床等の斜面を風が横切る際に発生するもの。斜面のスケールに応じた波状雲を発生させることがある。

- ※4

- CMIP5:

“Coupled Model Intercomparison Project Phase-5(第5次結合モデル相互比較プロジェクト)”の略称。世界各国の大学や研究機関が開発した40個程度の気候モデルが参加し、個々のモデルで統一的な入力条件を与えながら過去や将来の気候状態の数値シミュレーションを行い、その結果を相互に比較する枠組み。IPCC第5次評価報告書の作成に貢献した。

- ※5

- 総観規模擾乱:

総観規模とは、気象学において数1,000kmの空間スケールを指す。地上天気図に見られる温帯低気圧や移動性高気圧は上空のジェット気流の蛇行に伴う気圧の谷や気圧の尾根とつながっているが、それらの現象や熱帯低気圧をまとめて総観規模擾乱と称している。また気象学が扱う擾乱とは、10,000km規模の惑星波から数m未満の乱流まで様々な空間スケールで生じる大気の「ゆらぎ」を指す。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構 気候変動適応技術開発プロジェクトチーム

プロジェクト長代理 渡辺 真吾 - (報道担当)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

広報部 報道課長 野口 剛