プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

南半球の大気汚染対策不足が南大洋を富栄養化させている可能性

―鉱物資源開発に伴う意図しない海洋施肥と健康被害とのジレンマ―

1. 発表のポイント

- ◆

- 製錬過程で二酸化硫黄と一緒に大気中へ放出される微粒子に含まれる鉄(人為起源鉄、※1)が、南大洋域への溶存鉄(※2)供給にとって重要な役割を果たしていることを解明した。

- ◆

- 鉱物資源開発に伴う大気汚染は健康被害をもたらす一方、海洋生態系へ栄養塩(溶存鉄)をもたらす重要な役割を果たすことを示唆している。

- ◆

- 今後、国際共同研究(GESAMP、※3)による海洋環境保全策の検討へ貢献するものと期待される。

【用語解説】

- ※1

- 人為起源鉄:

大気中に存在する微細粒子に含まれる鉄のうち、精錬過程や化石燃料の燃焼等の人間活動によって放出される鉄。

- ※2

- 溶存鉄:

水の中で溶けた状態の鉄のこと。植物プランクトンの成長にとって必要な栄養素として取り込まれやすい。

- ※3

- GESAMP:

国連が組織する科学者による合同専門家会合であり、正式名称は「海洋環境保護の科学的側面に関する専門家会合」。人間活動が海洋に与える影響を、国や国際機関から独立した立場から科学的に評価し、政策の立案に資するアドバイスを提示することを目的とする。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門の伊藤彰記主任研究員と宮川拓真副主任研究員は、全球大気化学輸送モデル(※4)を用いた予測結果と長崎県五島列島の一つである福江島における大気観測データおよび様々な海域における観測データを統計的に解析しました。その結果、大気汚染の対策不足により製錬過程で二酸化硫黄と一緒に大気中へ放出される人為起源鉄は、南大洋域への溶存鉄供給にとって重要な役割を果たしていることを明らかにしました。

鉄は海洋の植物プランクトンにとって必要な栄養素であり、これが不足している海域では、大気中のエアロゾルに含まれる溶存鉄が主要な供給源となります。近年、鉄を含んだ鉱物の製錬過程で大気中へ放出される人為起源鉄が地球規模の溶存鉄供給源となる可能性が指摘されるようになりました。しかし、その詳細なプロセスは未解明なこともあり、清浄な大気と考えられる南大洋域においては、従来重要な供給源と考えられていませんでした。

しかしながら、これまでの観測結果からは、南大洋域のエアロゾル中で、人為起源鉄を含むエアロゾルが過小評価されていると報告されています。本研究では、JAMSTECで開発された数値モデルによる予測結果と観測データを組み合わせて統計的な解析を行い、南大洋域における観測結果が示す科学的事実の解明を試みました。

その結果、北半球では製錬過程に対して低い鉄排出係数(※5)、南半球では高い鉄排出係数を考慮した数値モデルが、観測データを最もよく再現することがわかりました。これは、北半球では大気汚染対策としてエアロゾル排出量がすでに規制されていることと整合します。一方、南半球の一部の製錬所では排出抑制が限定的であることとも整合します。また、人為起源鉄は、微細粒子(エアロゾル)の形で大気から海に運ばれる間に、その化学的性質を変えて、水に溶けやすくなることが報告されており、この知見からも、本解析結果が、製錬過程で放出される人為起源鉄が大気を通して南大洋域へ供給される溶存鉄の経路として重要であることを示しています。

本研究結果は、鉱物資源開発に伴う大気への化学物質の排出は、健康被害をもたらす一方で、海洋生態系へ栄養塩をもたらすことを示唆しており、今後国際共同研究(GESAMP)による海洋環境保全策の検討へ貢献するものとも期待されます。また、既存の大気・海洋生態系間の相互作用を考慮に入れた地球システムモデル(※6)の生物地球化学と気候の相互作用における改善を迫る重要な成果となります。

なお、本研究はJSPS科研費20H04329及び文部科学省 気候変動予測先端研究プログラム(※7)・領域課題2「カーボンバジェット評価に向けた気候予測シミュレーション技術の研究開発(物質循環モデル)」の研究に基づいており、海洋環境保護の科学的側面に関する専門家会合(GESAMP)の国際共同研究の一環として実施されたものです。本成果は、「Environmental Science & Technology」誌に3月1日付け(日本時間)で掲載されました。

- タイトル:

- Aerosol iron from metal production as a secondary source of bioaccessible iron

- 著者:

- 伊藤彰記1*、宮川拓真1

- 所属:

- 1. JAMSTEC

- DOI:

- 10.1021/acs.est.2c06472

【用語解説】

- ※4

- 大気化学輸送モデル:

大気中への化学物質の排出、化学反応や風などによる輸送、沈着過程を考慮し、大気中の様々な物質の分布とその時間変化を、大型計算機を用いて計算する数値モデル。過去の物質分布の変動要因を解析するためだけでなく、さまざまな化学物質の放出規制が環境に及ぼす影響を評価するためなどにも利用される。

- ※5

- 鉄排出係数:

一単位あたりの活動量から排出される鉄の重量を表す。排出係数で、政策の違いにより適用される排出削減技術が考慮される。

- ※6

- 地球システムモデル:

陸域や海洋における生態系活動やエアロゾルの化学反応など生物地球化学と気候の相互作用を考慮した気候モデル。

- ※7

- 気候変動予測先端研究プログラム:

「統合的気候モデル高度化研究プログラム」の成果を発展的に継承しながら、気候変動予測シミュレーション技術の高度化等による将来予測の不確実性の低減や、気候変動メカニズムの解明に関する研究開発、気候予測データの高精度化等からその利活用までを想定した研究開発を一体的に推進することで、気候変動対策(気候変動適応策 ・脱炭素社会の実現に向けた緩和策)に活用される科学的根拠を創出・提供することを目指す。

3. 背景

鉄は植物プランクトンの増殖などに不可欠な必須微量物質ですが、海洋では不足しがちです。海洋への鉄供給源として、これまで低い鉄溶解率(※8)を示す砂漠のような自然起源の酸化鉄が主要な発生源として考えられていましたが、近年、製錬過程で大気中へ放出される人為起源鉄は、海洋への鉄供給にとって重要な役割を担うとの仮説が提案されています。製錬過程で二酸化硫黄と一緒に大気中へ放出される人為起源鉄は、呼吸により体内に取り込まれ、健康被害を及ぼすと指摘されています。一方、その人為起源エアロゾルには生命を維持するのに必要なミネラルとして「鉄」がわずかながら含まれています。さらにその中には、高い割合で「溶存鉄」が含まれており、微細粒子(エアロゾル)の形で大気から海に運ばれる間に、その化学的性質を変えて、水に溶けやすくなることが解明されています(2019年 5月2日既報)。

こうしたことから、北太平洋亜寒帯や南大洋といった鉄不足により植物プランクトンの成長が阻害されている海域では、大気からエアロゾルを介して海洋へ供給される溶存鉄が、食物連鎖を通して海洋生態系や気候へ影響を与える、と考えられています。

これまでの観測結果から、データ数は少ないながら南大洋域の大気中で高い鉄溶解率を示す結果が得られています。しかし、清浄な大気において鉄が溶出する過程は未解明な部分が多いため、製錬過程で大気中へ放出される人為起源鉄が南大洋域における溶存鉄として重要な発生源であることを指摘できていませんでした。

一方、GESAMPでは、持続可能な漁業を実施するための科学的検討の一つとして、アフリカ・マダガスカル海域に関する議論が行われています。南大洋に近い南アフリカの沿岸諸国では、多数の人々が飢餓の危機に直面しており、漁業は生活の支えになっています。近年、この海域では、夏と秋に植物プランクトンの顕著な増殖が観測されており、漁獲の増加も報告されていますが、その事実と大気から海洋へ供給される人為起源鉄のモデル予測結果との関連性を巡り、議論が行われました。その結果、健康被害拡大防止の観点からの大気汚染物質削減と、人為起源鉄による海洋への栄養分供給(海洋施肥)の増加に関しては、立場によってこの問題をどう捉えるべきか、意見が分かれています。2022年10月には南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ大学でGESAMP の第38部会(大気から海洋への化学物質の供給)の会合が開催され、こうした問題を解決するための政策提案に向けた議論が行われました(http://www.gesamp.org/work/groups/38)。

しかし、政策提案を実現していくためには、科学的事実に基づいて大気から海洋への化学物質の供給プロセスや実態を明らかにしなくてはなりません。実現へ向けて、エアロゾルの発生源ごとに、どの溶存鉄がどれだけ南大洋域へ供給されるか、それを定量的に評価することは、人間活動が海洋環境へ与える影響をより良く評価し、より有効な海洋環境保全策を策定する際に有用な情報となります。

こうした状況を踏まえ、本研究では、独自に開発してきた全球大気化学輸送モデル結果と観測データを統計的に解析し、モデル再現性の比較等を行うことで、南大洋で観測された鉄溶解率が示す科学的事実の解明を試みました。

【用語解説】

- ※8

- 鉄溶解率:

微細粒子に含まれる鉄のうち、水に溶ける鉄の割合。海水に溶けにくい鉄は、ほとんどの生物に利用されないまま、海底へと沈降するため、エアロゾルが海洋生態系へ与える影響を評価する際に重要な指標となる。

4. 成果

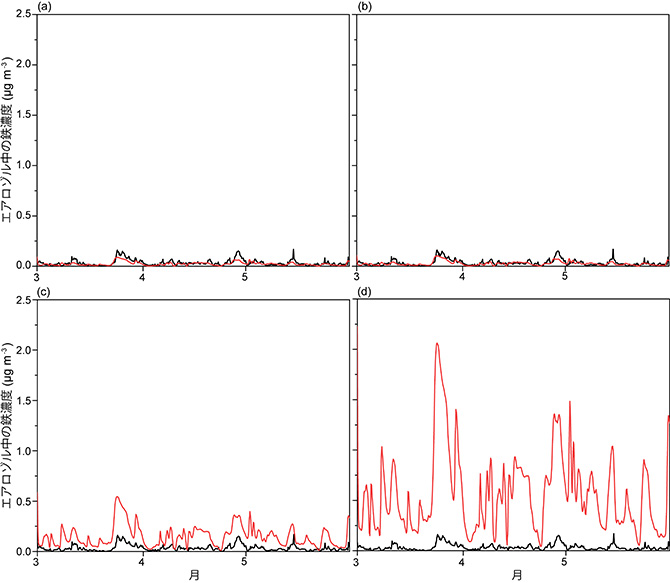

始めに、北半球における観測データとモデルの比較を行ないました。鉄排出係数が異なる複数のシミュレーション結果を用いることで観測データと整合するシナリオの検討を行なったところ、製錬過程から排出されたエアロゾル鉄の排出係数に関して低い値を採用したモデル結果が、長崎県福江島で観測された鉄濃度から推定された人為起源鉄濃度の時系列変化を良く再現していました(図1b)。

図1 長崎県福江島において、2018 年春季に捕集した微小エアロゾル粒子中の人為起源鉄濃度のモデル推定値(赤線)と観測推定値(黒線)の比較(a:製錬過程を考慮に入れない場合, b: 製錬過程に対して低い鉄排出係数を考慮した場合, c: 中央の場合, d: 高い場合)。

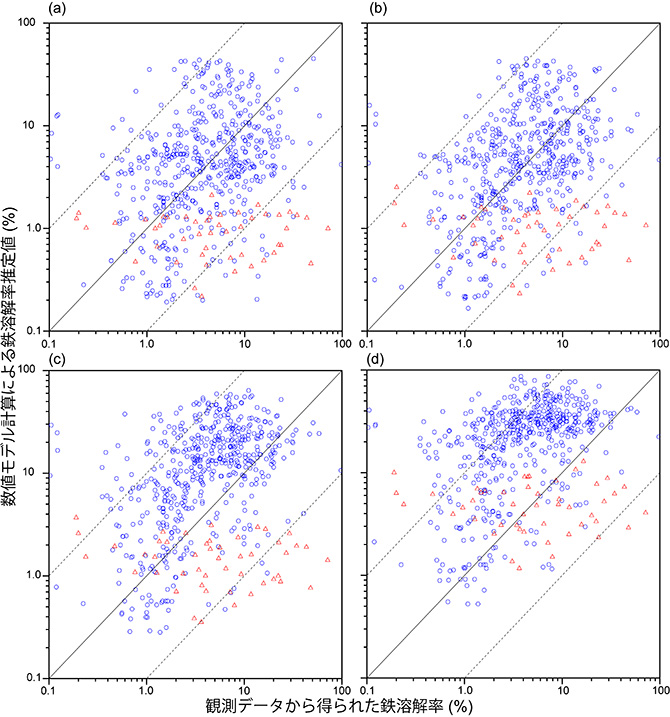

次は南半球です。過去の研究によりまとめられた船舶観測による鉄溶解率の観測データとの比較では、製錬過程由来のエアロゾル鉄の排出係数に関して低い値を採用したモデル結果は、従来の予測結果通り、黒い実線の下側に位置するデータが多数を占め、南緯45°Sより南の海域(赤点)における溶解率を過小評価していました(図2b)。他方で、製錬過程由来のエアロゾル鉄の排出係数に関して高い値を採用したモデル結果は、中央値が4.9%と算出され、南緯45°Sより南の海域(赤点)における溶解率の中央値4.5%をよく再現していました(図2d)。

図2 南緯45°Sより南の海域(赤点)とそれ以外の海域(青点)で捕集された大気エアロゾル中鉄溶解率の比較(a:製錬過程を考慮に入れない場合, b: 製錬過程に対して低い鉄排出係数を考慮した場合, c: 中央の場合, d: 高い場合)。黒い実線に近いデータは、観測データとモデル推定値がよく一致していることを示す。

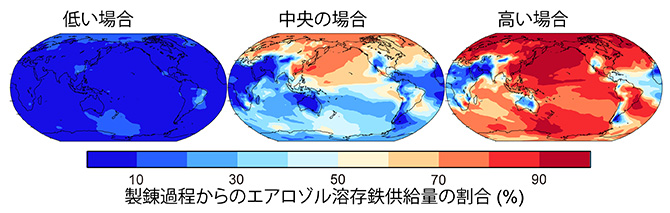

最後に、本数値モデル予測データに基づく大気から海洋へ供給される溶存鉄供給量から、製錬過程起源の溶存鉄の割合を算出しました(図3)。製錬過程由来のエアロゾル鉄の排出係数に対して高い値を採用したモデル結果から、南大洋域では、製錬過程由来のエアロゾル鉄が大気から海洋へ供給される溶存鉄の大部分(暖色系)であることを明らかにしました(図3の高い場合)。

以上の結果から、南大洋域のように鉄不足のため植物プランクトンの成長が阻害されている海域では、大気から海洋へ供給される精錬過程に伴う人為起源鉄が、陸から遠く離れた海洋生態系へ栄養塩をもたらす重要な役割を果たすことが示唆されます。そのため、南大洋域への溶存鉄供給量の予測不確実性低減には、今後、製錬過程からのエアロゾル鉄をより正確に算出することが重要となります。

図3 製錬過程由来のエアロゾル鉄の排出係数に関して低い値(低い場合)、中央値(中央の場合)、高い値(高い場合)を適用することで、大気から海洋への製錬過程由来のエアロゾル鉄起源の溶存鉄供給量推定における不確実性を算出した。暖色系は、製錬過程由来のエアロゾル鉄が大気から海洋へ供給される溶存鉄の大部分であることを示す。

5. 今後の展望

今回の研究成果は、全球レベルの大気化学輸送のメカニズムについて新たな知見をもたらすものだけではなく、GESAMPで議論されている、マダガスカル海域での漁獲高増加の一因として、製錬過程由来の溶存鉄は、エアロゾルの形で大気を通して輸送され、マダガスカル海南東部の海域に供給されている可能性を示しました。

製錬過程で排出されるエアロゾルについては、大気汚染防止の観点からは排出量を抑制することが重要ですが、その結果が漁獲量の低下をもたらし、深刻な食糧不足を助長するとしたら、そうした点も十分に考慮した上で対策を実施することが必要となります。

ただし、漁獲高と人為起源鉄の詳細な因果関係は明らかになっておらず、引き続きこの関連性を明らかにすることが重要です。その因果関係を定量的に評価し、より詳細な海洋生態系および漁業への影響を明らかにするために、海洋環境保護の科学的側面に関する専門家会合(GESAMP)において科学的に克服すべき研究課題への取り組みを国際共同研究で実施し、その上で、持続可能性を目指した政策へ反映するため、科学者の立場から国際的な枠組み条約を提案していく予定です。今回の研究成果も、こうした取り組みに反映されていきます(http://www.gesamp.org/work/groups/38)。

また、今後、上記取り組みに貢献していくために、気候変動予測先端研究プログラムでは、JAMSTECが運用するスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を用いて、今回の研究成果等を取り込み、大気からの溶存鉄供給が鉄循環を含めた物質循環による海洋生態系および気候へ与える影響を取り扱う地球システムモデルを高度化する計画です。同時に、JAMSTECでは、海洋地球研究船「みらい」や学術研究船「白鳳丸」による海洋観測を通して、大気からの人為起源溶存鉄供給が海洋鉄循環および海洋生態系へ与える影響を評価する計画です。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 地球環境部門 環境変動予測研究センター 主任研究員 伊藤 彰記

- (報道担当)

- 海洋科学技術戦略部 報道室