プレスリリース

国立大学法人北海道大学

国立研究開発法人海洋研究開発機構

慶應義塾大学

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

国立大学法人九州大学

国立大学法人東京大学

小惑星リュウグウに核酸塩基とビタミンが存在!

~生命誕生前の分子進化と生命の起源解明に期待~

ポイント

- ◆

- 小惑星リュウグウの粒子から全ての地球生命のRNAに含まれる核酸塩基のウラシルの検出に成功。

- ◆

- 生命の代謝に不可欠な補酵素の一つ、ビタミンB3(ナイアシン)も同一サンプルから検出。

- ◆

- 生命誕生前の化学進化と生命の起源を解明するヒントとなる初生的な分子情報の獲得に成功。

概要

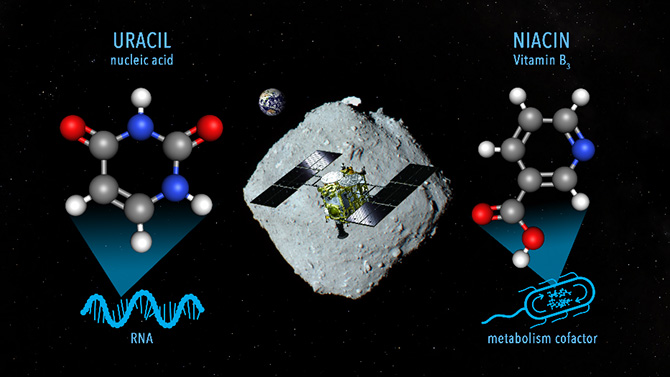

北海道大学低温科学研究所の大場康弘准教授、海洋研究開発機構の高野淑識上席研究員(慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授)、九州大学大学院理学研究院の奈良岡浩教授らの国際共同研究グループは、小惑星探査機「はやぶさ2」によって持ち帰られた小惑星リュウグウの粒子から、全ての地球生命のRNAに含まれる核酸塩基、ウラシルの検出に成功しました。さらに同一サンプルから、生命の代謝に関する重要な補酵素の一つ、ビタミンB3(ナイアシン)も検出しました。

2020年12月に小惑星探査機「はやぶさ2」によって小惑星「リュウグウ」試料が地球に届けられ、世界で初めて炭素質小惑星で直接採取された試料が実験室で分析されるようになりました(2022年2月10日付、Science誌で発表)。初期分析サブチームの一つ、可溶性有機分子分析チームではこれまでに、アミノ酸やカルボン酸など、種々の有機化合物がリュウグウ試料中に存在することを明らかにしてきました(2023年2月24日付、Science誌で発表。下記【関連するプレスリリース】①参照)。本研究では、窒素を含む環状有機化合物(窒素複素環化合物)にターゲットを絞り、それらのリュウグウ試料中での存在を詳細に検証しました。

本研究チームが独自に開発した超高感度分析手法により、10ミリグラムほどのリュウグウ試料からすべての地球生命のRNAに含まれる核酸塩基の一つであるウラシルと、生命の代謝に不可欠な補酵素の一つであるビタミンB3(ナイアシン)を検出することに成功しました。これらの検出は、有機分子の化学進化の実像を示しており、生命誕生前の原始地球上でどのように最初の生命が誕生したのか、という科学における究極の謎について、炭素質隕石(=小惑星の破片)などの地球外物質によって供給された成分がその材料となったという説を強く支持するものです。

なお、本研究成果は、日本時間2023年3月22日(水)午前1時公開のNature Communications誌にオンライン掲載される予定です。

小惑星探査機はやぶさ2がリュウグウでウラシルとビタミンを含むサンプルを採取するイメージ図(NASA Goddard/JAXA/Dan Gallagher)

【背景】

2020年12月、小惑星探査機「はやぶさ2」は炭素質小惑星リュウグウの粒子(5.4g)を無事に地球へ持ち帰ることに成功しました。以来、6つのサブチームからなる「はやぶさ2初期分析チーム」ではその組成や成分に関する詳細な分析を遂行し、小惑星リュウグウの成因など太陽系における物質進化に関する重要な知見を明らかにしてきました。サブチームの一つ、可溶性有機分子分析チーム(代表:九州大学 奈良岡浩教授)では、リュウグウ試料の軽元素(水素、炭素、窒素、酸素、硫黄)組成やその安定同位体比、さらにアミノ酸やカルボン酸、有機アミンなど、リュウグウ試料に固有の有機化合物の存在を明らかにしました(図1)。本研究では、「窒素複素環化合物」※1(図2)に焦点を当て、研究グループが独自に開発した超高感度・高精度分析手法によって、リュウグウ試料における窒素複素環化合物の分布を検証しました。

【研究手法】

2種類のリュウグウ試料(A0106、C0107:それぞれ小惑星リュウグウの最表層、地表下の領域に由来)約10ミリグラムから熱水抽出物を得たのちに、それを酸加水分解しました。極微量試料分析用に最適化した高速液体クロマトグラフィー/電子スプレーイオン化/超高分解能質量分析法を駆使して、同加水分解物中の核酸塩基など、窒素複素環化合物(図2)を分析しました。また、精密分析の確度保証を行うため、キャピラリー電気泳動/超高分解能質量分析法による交差検証を行いました。さらに、同じリュウグウ試料のメタノール抽出物を分析し、窒素複素環化合物のアルキル同族体※2の分布を調べました。

研究グループが開発した分析法では、サンプルに含まれる1ピコグラムオーダー(1ピコグラム=1兆分の1グラム、物質量換算でフェムト(1000兆分の1)モルオーダー)の窒素複素環化合物を検出・同定し、定量的な濃度の評価が可能です(2022年4月26日付、Nature Communications誌で発表。下記【関連するプレスリリース】②参照)。

【研究成果】

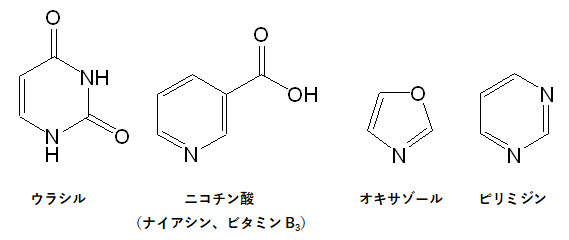

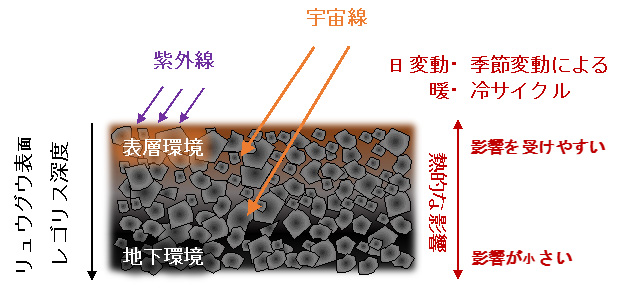

酸加水分解したリュウグウ熱水抽出画分から、生命のRNAに必須の核酸塩基、ウラシルが検出されました。慎重な検証の結果、これは分析操作中の汚染ではないことが分かり、間違いなくリュウグウ粒子に由来することが明らかになりました。リュウグウ試料中ウラシルの濃度は、試料1グラムあたり最大で32ナノグラム(1ナノグラム=10億分の1グラム)でした。また、同一のサンプル抽出物からビタミンB3(ナイアシンまたはニコチン酸)も検出され、濃度は試料1グラムあたり最大で99ナノグラムでした。ウラシルとビタミンB3は、A0106(最表層サンプル)よりもC0107(地表下サンプル)で濃度が高く、小惑星リュウグウの最表層での宇宙線や真空紫外光による分解の影響が強く示唆されました(図3)。こうした小惑星上での有機分子の空間分布とその要因が定量的に議論された例はなく、これまでの隕石分析ではなしえないものでした。これらの窒素複素環化合物の分布は、極低温の星間分子雲を模擬した環境での光化学反応生成物とよく一致しており、少なくとも一部は太陽系形成前の光化学反応で生成したと推測されます。

メタノール抽出画分からは、ウラシルやニコチン酸だけでなく、ピリミジンやオキサゾールなど、1分子当たりの炭素の数が30にも及ぶ種々の窒素複素環化合物のアルキル同族体が検出されました。これらアルキル同族体の分布は、前述の低温光化学反応のみでは再現できないため、小惑星リュウグウ及びその母天体での化学プロセス、とくに熱的な反応の寄与が大きいと考えられます。このように、小惑星リュウグウには、太陽系形成時に生成したと考えられる初生的成分が混在しており、同小惑星が多様な起源をもつ物質から形成されたという先行研究と一致したことで、それを強く支持する成果です。

【今後への期待】

「隕石など地球外物質に含まれる有機化合物が原始地球上での生命誕生の材料となった」という生命の起源に関する仮説が提唱されてから30年余り、多種の有機化合物が炭素質隕石を中心とする地球外物質から検出され、ついに地球外で採取された試料からも超微量有機化合物が検出できる時代に突入しました。今後、「はやぶさ2」プロジェクトだけでなく、米国主導の小惑星サンプルリターン計画「OSIRIS-REx」※3や日本主導の火星衛星サンプルリターン計画「MMX」※4など、厳選された地球外サンプルリターン計画が進行しており、直近では2023年9月にOSIRIS-RExが炭素質小惑星ベヌー(Bennu)のサンプルを地球へと送り届けます。

本研究グループが培ってきた有機分子レベルでの精密分析技術や実証経験が、それらの大規模な国際研究計画の成功へと導き、生命誕生に至るまでの物質進化、太陽系物質科学の統合的な理解に貢献できることを強く期待します。

【謝辞】

本研究は、日本学術振興会科学研究費助成事業(21H04501、21H05414、21J00504、21KK0062、20H00202、海洋研究開発機構・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(HMT)・慶應義塾大学・東京工業大学の共同研究、及び北海道大学低温科学研究所共同利用研究(21G008、22G008)の支援を受けて行われました。

【関連するプレスリリース】

- ①

- 宇宙航空研究開発機構・九州大学・海洋研究開発機構・名古屋大学・京都大学・広島大学・東北大学・北海道大学・東京大学共同プレスリリース「小惑星探査機「はやぶさ2」初期分析 可溶性有機物分析チーム 研究成果の科学誌「Science」論文掲載について」

発表日:2023年2月24日

URL:https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/230224_pr.pdf

- ②

- 北海道大学・九州大学・東北大学・海洋研究開発機構共同プレスリリース「炭素質隕石から遺伝子の主要核酸塩基5種すべてを検出~地球上での生命の起源・遺伝機能の前生物的な発現に迫る~」

発表日:2022年4月27日

URL:https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/220427_pr.pdf

論文情報

- 論文名

- Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu(炭素質小惑星リュウグウ中ウラシルの検出)

- 著者名

- 大場康弘*1、古賀俊貴2、高野淑識*2、3、小川奈々子2、大河内直彦2、佐々木一謹3、4、佐藤 基4、ダニエル・グラビン5、ジェイソン・ドワーキン5、奈良岡浩6、橘 省吾7、8、圦本尚義9、中村智樹10、野口高明11、岡崎隆司6、薮田ひかる12、坂本佳奈子8、矢田 達8、西村征洋8、中藤亜衣子8、宮﨑明子8、与賀田佳澄8、安部正真8、岡田達明8、臼井寛裕8、吉川 真8、佐伯孝尚8、田中 智8、照井冬人13、中澤 暁8、渡邊誠一郎14、津田雄一8、はやぶさ2初期分析SOMチーム#(1北海道大学低温科学研究所、2海洋研究開発機構(JAMSTEC)、3慶應義塾大学先端生命科学研究所、4ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT)、5アメリカ航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙飛行センター、6九州大学、7東京大学、8宇宙研究開発機構(JAXA)、9北海道大学大学院理学研究院、10東北大学、11京都大学、12広島大学、13神奈川工科大学、14名古屋大学)(※共同責任著者、# Soluble Organic Matter初期分析に関する日米欧の国際チームメンバー)

- 雑誌名

- Nature Communications

- DOI

- 10.1038/s41467-023-36904-3

- 公表日

- 日本時間2023年3月22日(水)午前1時(ロンドン時間2023年3月21日(火)午後4時)(オンライン公開)

【参考図】

- 図1.

- (左)電子スプレーイオン化/超高分解能質量分析法による精密解析を進めるクリーンルームの様子/(右)極微量試料分析用に最適化した多段的溶媒抽出の様子

図2.本研究で小惑星リュウグウに存在を確定させた主な窒素複素環化合物の構造

図3.小惑星リュウグウの表層及び地下環境の物理化学因子モデルの概要

【用語解説】

- ※1

- 窒素複素環化合物:

核酸塩基のように窒素原子が環状化合物の基本骨格の一部を構成する有機化合物のこと。

- ※2

- アルキル同族体:

基本骨格にアルキル基(-CH2-、-CH3)が結合した化合物のこと。

- ※3

- 小惑星サンプルリターン計画「OSIRIS-REx」:

米国NASAが主導する国際共同ミッション。

OSIRIS-REx:Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorerの略称。

概要は、こちら(https://www.youtube.com/watch?v=QunVAWABQSc)。

- ※4

- 火星衛星サンプルリターン計画「MMX」:

日本JAXAが主導する国際共同ミッション。

MMX:Martian Moons eXploration missionの略称。

概要は、こちら(https://www.youtube.com/watch?v=yiS6NdpEL2A)。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 海洋科学技術戦略部 報道室