南極の海氷変動における人為起源の温室効果ガスの影響が明らかに

1. 発表のポイント

南極海の海氷は1979年から2015年までわずかに増加した後、記録的な減少を続けているが、海氷の変動における人為起源の温室効果ガスに伴う気候の放射強制力※1 の影響は十分に理解されていない。

大気海洋結合モデル※2 を用いて、2100年まで温室効果ガスによる放射強制力を増やしていくと、南極の海氷は減少することが示された。

2030年や2040年から緩和策を講じて温室効果ガスによる放射強制力を減らすと、海氷は2100年まで増加する(回復する)ことがわかった。

温室効果ガスによる放射強制力を一定とすると、南極の海氷は海洋の深い対流の影響を受けて年々変動することが示された。

温室効果ガスによる放射強制力を増やしていくと、海洋の深い対流が弱まり、大気の変動(南半球環状モード※3 )の影響を受けて、年々変動することがわかった。

放射強制力

温室効果ガスなどの変化によって気候が変化した時、その要因が引き起こす放射エネルギーの収支の変化量(Wm-2)。二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが増えると、放射強制力は増える傾向にある。

大気海洋結合モデル

大気と海洋、海氷の物理プロセスを表した数値プログラム群。スーパーコンピュータ上で大気と海洋、海氷の変動を再現し、過去から現在、未来までの気候変動や変化の物理プロセスや予測の可能性に関する研究に用いられる。本研究では、NOAA/GFDLで開発されたSPEAR_MEDモデルを用いて、1921年から2100年まで人為起源の放射強制力を変化させた実験を行っている。SPEAR_MEDモデルの大気の解像度は水平50kmで、海洋の解像度は100kmである。

南半球環状モード

南半球の中高緯度に見られる大気の変動現象。正の南半球環状モードが発生すると、中緯度で高気圧、高緯度で低気圧の循環が強まり、偏西風が強くなる。反対の符号をもつ現象を負の南半球環状モードという。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和裕幸、以下「JAMSTEC」という。)付加価値情報創生部門アプリケーションラボの森岡 優志 主任研究員らは、大気海洋結合モデルを用いて2100年まで人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を変化させた実験を行った結果、放射強制力が増加すると南極の海氷が減少し、海洋の深い対流が弱まることで、大気の変動(南半球環状モード)を受けて、海氷が年々変動することを明らかにしました。

南極海の海氷は、南極氷床の変動と関わっており、周辺域の気候だけでなく、全球の海水位にも影響を及ぼすため、海氷の変動を理解することは重要です。温暖化の影響を受けて減少を続ける北極海の海氷と異なり、南極海の海氷面積は1979年から2015年までわずかに増加してきました。しかし、2016年に急激に減少し、その後、海氷面積は記録的な減少を続けています。海氷面積の増加や減少には、大気の風や海洋の熱輸送など自然変動が関わっていることが報告されていますが、人為起源の温室効果ガスによる放射強制力の影響について十分に理解されていません。

本研究で、大気海洋結合モデルを用いて、人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を様々なシナリオに基づいて変化させた実験を行い、海氷の変動における放射強制力の影響を調べました。その結果、2100年まで温室効果ガスによる放射強制力を増やすと、南極の海氷は減少しますが、2030年や2040年に緩和策を講じて温室効果ガスによる放射強制力を減らしていくと、海氷は2100年まで増加する(回復する)ことが分かりました。また、温室効果ガスによる放射強制力を1921年の水準で一定とすると、南極の海氷は海洋の深い対流の影響を受けて年々変動しますが、温室効果ガスによる放射強制力を増やしていくと、海洋の深い対流が弱まり、大気の変動(南半球環状モードという)の影響をより受けて年々変動することが分かりました。

これらの成果は、南極海の海氷変動における人為起源の温室効果ガスによる放射強制力の影響を明らかにするだけでなく、温室効果ガスの緩和策の効果を示唆します。今後は、南極海の海氷変動における様々な温室効果ガスの相対的な役割について調べていく予定です。

本成果は、「Nature Communications」に12月20日付け(日本時間19時)で掲載されました。また、本研究は、プリンストン大学・NOAA/GFDL招聘研究員プログラム、JAMSTEC在外派遣制度、およびJSPS科研費 JP22K03727の支援を受けたものです。

Role of anthropogenic forcing in Antarctic sea ice variability simulated in climate models

- 海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門 アプリケーションラボ

- 米国海洋大気庁 地球流体力学研究所(NOAA/GFDL)

- 大気研究大学連合(UCAR)

- プリンストン大学 大気海洋科学プログラム(Princeton University/AOS)

3. 背景

南極海の海氷は、大気と海洋の間で熱、水、気体などの交換に重要な役割をしています。また、南極海の海氷の変動は、南極氷床の変動と関わっており、周辺域の気候だけでなく、全球の海水位の変動にも影響を及ぼします。温暖化の影響を受けて減少を続ける北極海の海氷と異なり、南極海の海氷面積は、人工衛星による観測が始まった1979年から2015年まで、わずかに増加してきました。しかし、2016年に急激に減少し、その後、南極海の海氷面積は記録的に少ない状態が続いています。

過去数十年に渡る海氷の増加は主に、熱帯太平洋の十年規模変動による大気の遠隔影響が関わっていることが報告されています(Meehl et al. 2016)。また、2016年に発生した海氷の急激な減少は主に、2015年に発生した過去最大級のエルニーニョ・南方振動現象と2016年に発生した負の南半球環状モード現象が関わっていることが示唆されています(Stuecker et al. 2017)。さらに、2016年以降に持続する海氷の減少は主に、南大洋の亜表層(100-500m)における水温の上昇が関わっていることが指摘されています(Zhang et al. 2022)。最近の私たちの研究で、海氷が海洋の深い対流の影響を受けて80年から100年ほどの周期で変動していることがわかり(Morioka et al. 2024; 2024年11月8日既報)、観測された海氷の変動が長期変動の一部であることが示唆されています。

先行研究では、観測された海氷の変動が自然変動の一部として理解されてきましたが、近年増加しつつある温室効果ガスの影響について十分に調べられていません。温室効果ガスが増加すると、南極の海氷が減少することは知られています(Roach et al. 2020)が、海氷がどのように変動するか、明らかではありません。そこで、本研究では、大気海洋結合モデルを用いて、人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を様々なシナリオにもとづいて変化させた実験を行い、南極海の海氷変動に及ぼす温室効果ガスの影響を調べました。

4. 成果

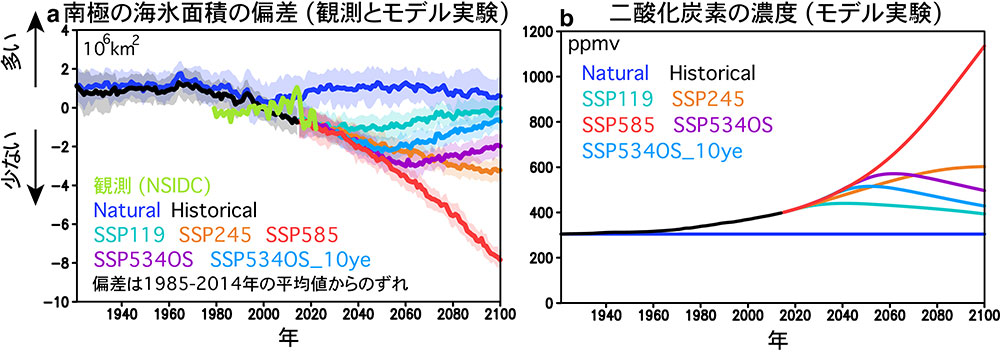

図1は1921年から2100年まで、南極の海氷面積の偏差と、人為起源の主な温室効果ガスである二酸化炭素の濃度を表します。ここで、Natural実験は、人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を1921年の水準で一定として与えた実験で、自然変動の影響を評価した実験になります。また、Historical実験は、1921-2014年に観測された人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を与えた実験で、自然変動と人為起源の変動を考慮した実験になります。さらに、SSPで始まる実験は、将来の排出シナリオにもとづいて人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を与えた実験に相当します。

観測データを見ると、南極の海氷面積は1979年から2015年まで増加し、その後減少していることがわかります。海氷の増加する様子を、大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)のNatural実験が捉えていることが分かります。Natural実験では人為起源の温室効果ガスを一定としているため、海氷の増加は自然変動で生じていることが示唆されます。一方で、観測された人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を与えたHistorical実験を見ると、近年の海氷減少を捉えていることがわかります。温室効果ガスの増加が近年の海氷減少にも関わっていることが示唆されます。

次に、温室効果ガスの高排出シナリオを想定したSSP585実験を見ると、2015年から海氷面積が著しく減少することがわかります。同様の傾向が、中排出シナリオを想定したSSP245実験でも見られます。一方で、2030年や2040年から30年間かけて人為起源の温室効果ガスによる放射強制力がゼロとなるまで緩和策を講じたSSP534OS_10ye実験やSSP534OS実験では、海氷が2100年まで増加して、回復する傾向が見られます。どの実験も主要な温室効果ガスである二酸化炭素の変化とよく対応していることがわかります。

図1.a. 1921-2100年の南極の海氷面積の偏差(単位は106 km2)。ここで、偏差は1985-2014年の平均値からのずれと定義した。緑線が1979-2022年の観測データで、青線が大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)のNatural実験、黒線がHistorical実験、その他の色線が将来予測実験(SSP119、SSP245、SSP585、SSP534OS、SSP534OS_10ye)の結果である。どの実験も30個の異なる初期値から実験(アンサンブル実験という)を行っており、30個の平均値を太線で、標準偏差を薄影で描いている。b. 1921-2100年のモデル実験で使用した、二酸化炭素の濃度(単位はppmvで百万分率)。Natural実験は1921年のレベルで一定とし、Historical実験は1921-2014年の観測された値を使用している。SSP119実験は低排出シナリオに、SSP245実験は中排出シナリオに、SSP585実験は高排出シナリオに基づく二酸化炭素の濃度である。SSP534OS実験は2040年までSSP585実験と同じだが、その後排出を減らして、2070年に温室効果ガスによる放射強制力がゼロとなる緩和シナリオで、SSP534OS_10ye実験はSSP534OS実験より10年早く排出を減らした実験である。

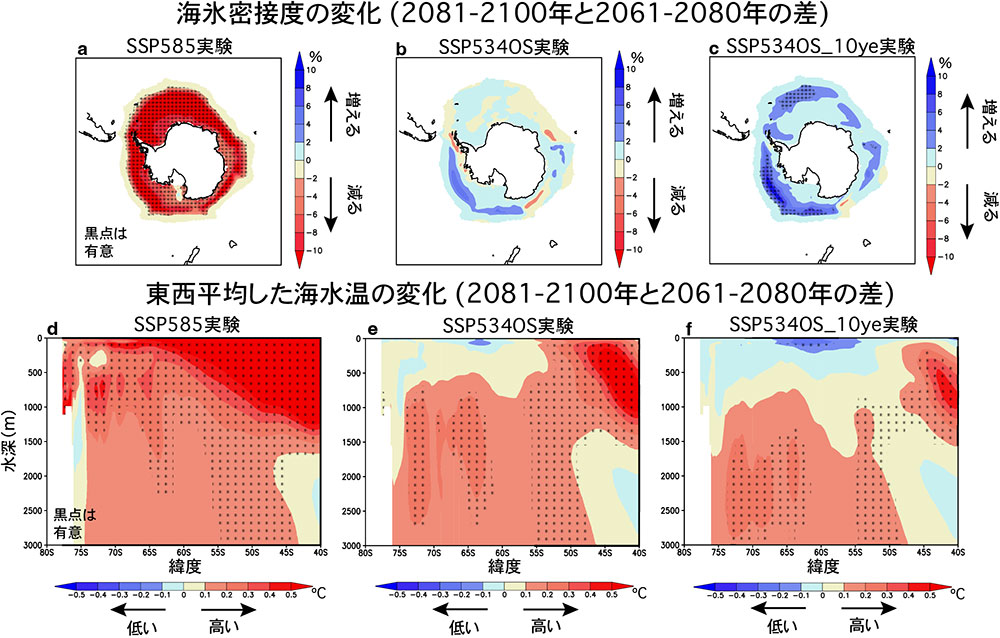

図2は、大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)で計算された、海氷密接度と東西平均した海水温の変化(2081-2100年と2061-2080年の差)を示します。温室効果ガスの高排出シナリオを想定したSSP585実験では、海氷密接度がどの海域でも有意に減少しているのに対し、2030年から緩和策を講じたSSP534OS_10yr実験では、海氷密接度が太平洋と大西洋に面する海域で有意に増加していることがわかります。東西平均した海水温の変化を見ると、SSP585実験では海面から水深2,000mまで南極海(南緯60度以南)で、海水温が有意に上昇しています。これは、温室効果ガスによる放射強制力の増加に伴い、海洋が大気から吸収された熱が深層まで運ばれていることを表します。一方で、SSP534OS_10ye実験では、海面付近で海水温が有意に減少し、海氷の増加と対応していることがわかります。また、水深1,000m以深では海水温が有意に増加しており、海洋が大気から吸収した熱が深層で留まる様子が見られます。これらの結果は、南極海で深い対流に伴う深層の循環が弱まっており、2030年からの温室効果ガスによる放射強制力の減少が海洋の深層まで影響を及ぼさないことを示唆しています。

図2.a-c. 海氷密接度の変化(2081−2100年と2061−2080年の平均値の差、単位は%)で、左から大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)のSSP585実験、SSP534OS実験、SSP534OS_10ye実験の結果である。黒点は90%で統計的に有意な変化を表す。d-f. a-cと同様に、東西平均した海水温の変化(単位はºC)。横軸が緯度、縦軸が水深を表す。

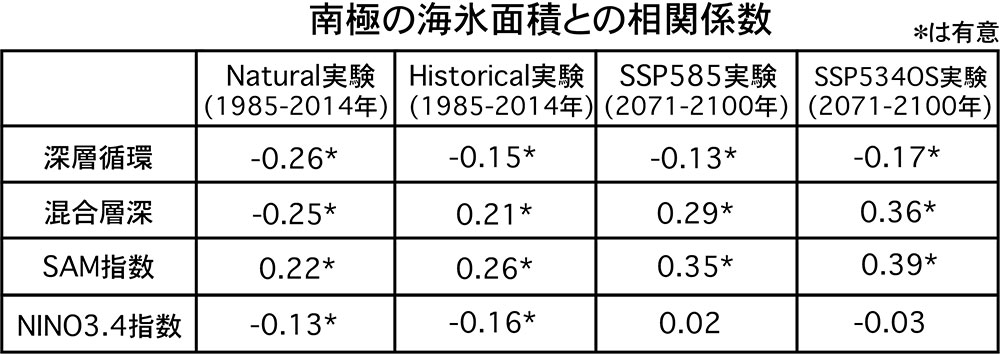

次に、南極の海氷面積の変動と他の気候変数との関係を調べるため、南極海の深層循環、南極海の混合層深(海洋表層の密度一様な層で、水深200m以浅に存在)、中高緯度大気のSAM(南半球環状モード)指数、熱帯太平洋のNINO3.4指数との相関係数※4 を計算しました(表1)。温室効果ガスによる放射強制力を一定としたNatural実験では、海氷面積と深層循環や混合層深の相関が負の方向に大きく、統計的に有意であることがわかりました。これは、南極海で深層循環が強くなる時は、海の深い対流が強まっており、亜表層(水深200m以深)の温かく高塩分の海水が表層に取り込まれて混合層が深くなり、海氷が溶けることを示唆しています(Morioka et al. 2024; 2024年11月8日既報)。

一方で、観測された温室効果ガスによる放射強制力を与えたHistorical実験や高排出シナリオを仮定したSSP585実験、緩和シナリオを仮定したSSP534OS実験では、深層循環との相関が小さくなり、混合層深やSAM指数との相関が正の方向に大きくなっていることがわかります。これは、南半球環状モードが正の位相となる時に、偏西風が強まり、地球の自転の効果を受けて北向きの海洋熱輸送(エクマン熱輸送※5)が強まることで、海水温が低下して混合層が深くなり、海氷が増えることを示唆しています。一方で、温室効果ガスによる放射強制力が増加すると、南極海で深い対流を伴う深層循環は弱くなるため、深層循環の影響は小さくなることを表しています。

相関係数

2つの変数(例えば、xとy)の比例的な結びつき(関係性)の強さを表す。因果関係を表すものではないことに注意。相関係数は−1から1までの値をとり、相関係数が正の時、2つの変数(xとy)がともに同じ符号(例えば、正の方向に)で変動する傾向にある。

エクマン熱輸送

海上で風が吹くと、丸い地球の自転(コリオリ力という)と海洋の粘性の効果を受けて、風下方向の北半球では右向きに、南半球では左向きに、表層(およそ50m以浅)で吹送流(エクマン流という)が生じ、海洋の熱を運ぶ。

表1 大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)の実験結果による、南極の海氷面積と指数の相関係数(単位はなし)。指数には南極海の深層循環の強さ、混合層(海洋表層の密度一様な層)の深さ、南半球環状モード(SAM)指数、エルニーニョ(NINO3.4)指数を用いた。Natural実験とHistorical実験は1985-2014年の結果を、SSP585実験とSSP534OS実験は2071-2100年の結果を用いており、30個の異なる初期値から行なった実験結果を用いている。*は99%で統計的に有意な相関係数である。

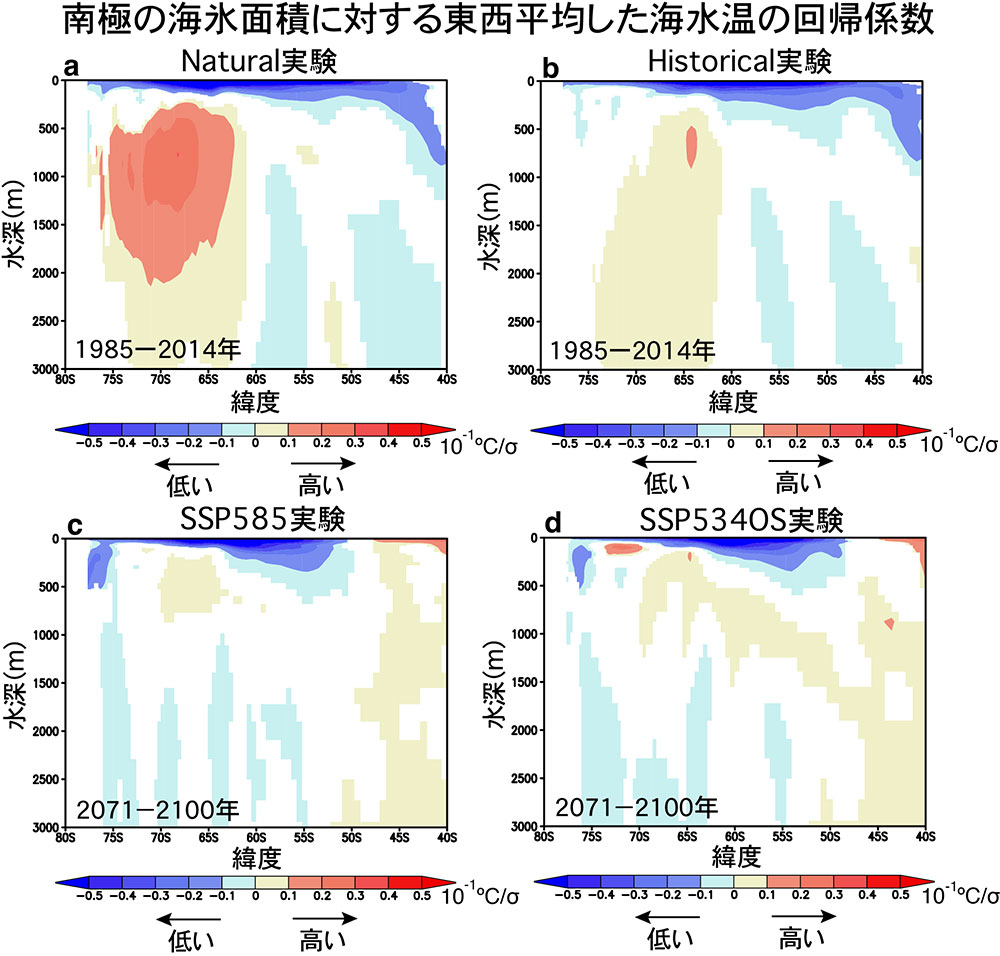

さらに、南極の海氷面積の変動における海洋の影響を調べるため、海氷面積に対して東西平均した海水温の回帰係数(※6:海氷面積が増加した時の海水温の変化)を計算しました。図3 を見ると、温室効果ガスによる放射強制力を一定としたNatural実験では、海氷が増加する時に、海面付近で海水温が低下するだけでなく、水深200m以浅の亜表層で海水温が増加していることがわかります。これは、深い対流を伴う深層循環が弱まり、亜表層の温かく高塩分の海水が表層に取り込まれにくくなっていることを表します。一方で、観測された放射強制力を与えたHistorical実験や高排出シナリオを仮定したSSP585実験、緩和シナリオを仮定したSSP534OS実験では、海氷が増加する時に、海面付近で海水温が低下していますが、水深200m以浅の亜表層で海水温がNatural実験ほど増加していないことがわかります。これは、海洋の深層に比べて、表層のプロセスが海氷の増加と関わっていることを示唆しています。

回帰係数

2つの変数(例えば、xとy)のうち、片方の変数(x)が正の方向に変化したときに、もう片方の変数(y)がどれくらい変化するか、寄与する度合いを表す。因果関係を表すものではないことに注意。

図3.a-b. 大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)のNatural実験とHistorical実験の結果を用いた、南極の海氷面積に対する東西平均した海水温の回帰係数(単位は10−1 ºC/σ)。回帰係数は、海氷面積が1標準偏差(σ)増えたときに、どれくらい海水温が変化するかを表す。1985−2014年の結果を用いており、色が99%で統計的に有意な回帰係数を表す。c-d. a-bと同様に、SSP585実験とSSP534OS実験の結果で、2071-2100年の回帰係数を表す。

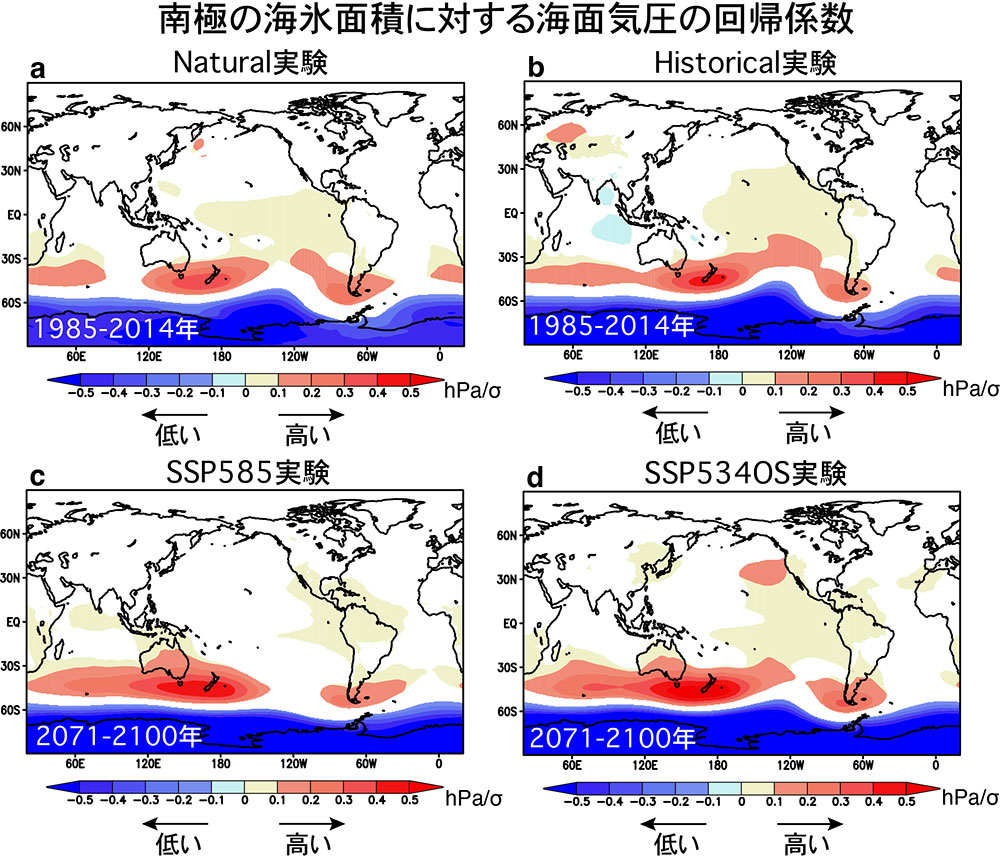

最後に、南極の海氷面積の変動に対する大気の影響を調べるため、海氷面積に対して海面気圧の回帰係数(海氷面積が増加した時の海面気圧の変化)を計算しました。図4 を見ると、放射強制力を一定としたNatural実験では、海氷が増加する時に、南半球の中緯度で波数3の構造をもつ高気圧の循環が、高緯度で低気圧の循環が見られます。これは、海氷が増加する時に、偏西風が強まっており、丸い地球の自転の効果を受けて北向きの海洋熱輸送(エクマン輸送という)が盛んとなり、海水温が低下していることを表します。偏西風の強化には、正の南半球環状モード現象に加え、熱帯太平洋のラニーニャ現象などによる大気の遠隔影響(テレコネクション※7)が関わっていることが示唆されます。一方で、観測された温室効果ガスによる放射強制力を与えたHistorical実験や高排出シナリオを仮定したSSP585実験、緩和シナリオを仮定したSSP534OS実験では、南半球の中緯度で波数2の構造をもつ高気圧の循環、高緯度で低気圧の循環が見られます。これは、海氷が増加する時に、偏西風が強まって海水温が低下しており、偏西風の強化には正の南半球環状モード現象がより強く関わっていることを表します。

テレコネクション

遠く離れた2つの地点の物理量(気圧など)が統計的に有意に関係しており、一方が他方の物理量に遠隔影響を与えることをいう。南半球の大気のテレコネクションとして、エルニーニョ・南方振動現象に伴う太平洋・南アメリカ(PSA)パターンがよく知られている。

図4 a-b. 大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)のNatural実験とHistorical実験の結果を用いた、南極の海氷面積に対する海面気圧の回帰係数(単位はhPa/σ)。回帰係数は、海氷面積が1標準偏差(σ)増えたときに、どれくらい海面気圧が変化するかを表す。1985−2014年の結果を用いており、色が99%で統計的に有意な回帰係数を表す。c-d. a-bと同様に、SSP585実験とSSP534OS実験の結果で、2071-2100年の回帰係数を表す。

5. 今後の展望

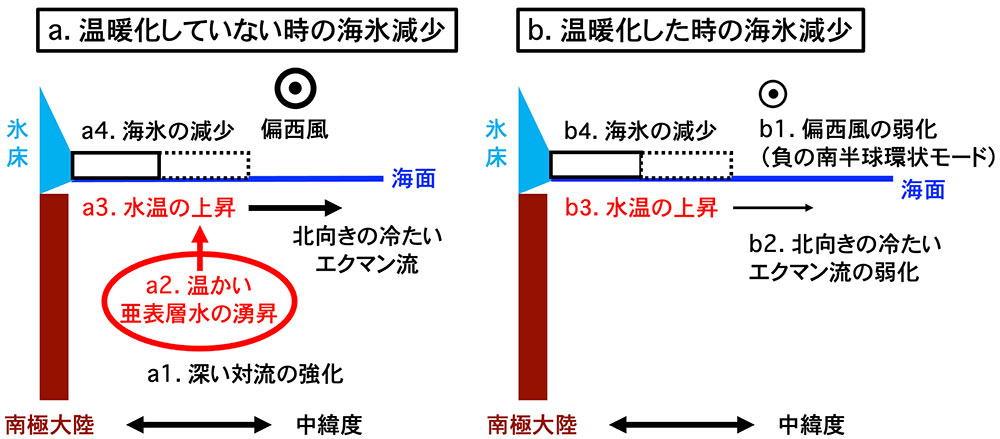

本研究で、大気海洋結合モデル(SPEAR_MED)を用いて、人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を増加させた実験を行ったところ、南極海の海氷が減少し、海洋の深層循環が弱まることで、大気の変動(南半球環状モード)を受けて、海氷が変動することが明らかになりました(図5)。温暖化した将来の気候では、海面付近の水温が上昇するだけでなく、降水量の増加や氷床の融解に伴い、海水の密度が下がります。その結果、海洋の表層と深層の密度差(成層)が大きくなり、深さ方向に混ざりにくくなります。このため、海洋の表層は深層から影響を受けにくくなり、主に大気の変動によって海氷が変動することが示唆されます。温暖化した将来の海氷変動を理解し予測するためには、大気の変動だけでなく海洋の表層もまた、観測やシミュレーションで正確に捉える必要があります。

図5 a-b. 温暖化していない時と温暖化した時の海氷減少の仕組みの概念図。温暖化していない時は、深い対流が強化すると、温かい亜表層水が湧昇して、海面付近の水温が上昇し、海氷が減少する。温暖化した時は、偏西風が弱化すると、北向きの冷たいエクマン流が弱化し、海面付近の水温が上昇して、海氷が減少する。

また本研究で、大気海洋結合モデルを用いて、人為起源の温室効果ガスによる放射強制力を2030年や2040年から30年かけてゼロになるまで減少させると、南極の海氷が2100年まで増加する(回復する)ことが分かりました。2030年や2040年まで温室効果ガスによる放射強制力の増加に伴い、南極海の海氷は減少し、南極海で深い対流を伴う深層循環は弱まりますが、その後温室効果ガスを減らすことによって、大気の影響をより受けて、海氷が増加する(回復する)ことが分かりました。このことは、温室効果ガスを削減する緩和策が南極の海氷にとって効果的であることを示唆しています。

最後に、本研究では、人為起源の温室効果ガスとして二酸化炭素などに着目しましたが、南極の海氷はオゾン層にも影響を受けることが報告されています。2000年代まで南極の上空ではオゾン層が減少し、それによって極渦が強まり、偏西風が強化して、海氷が増加するという研究報告もあります(Ferreira et al. 2015)。しかし、近年はオゾン層が回復しつつあり、他の温室効果ガスに比べて偏西風や海氷への影響は限定的であるかもしれません。将来の海氷を予測するには、オゾン層を破壊するフロンガスなどの排出を考慮する必要があります。本研究では、フロンガスなどの排出が2100年まで急激に減少するという1つのシナリオに基づいています。今後はフロンガスなどに関する様々なシナリオも用いて、海氷の将来変化に対する様々な温室効果ガスの相対的な役割を調べる研究が必要となります。