2009年6月15日発表

世界初の成功!

海の中で水平に300kmもはなれていても、通信できた!

「通信」と聞くとどんなイメージがわきますか?例えば、インターネットや電話といった電気通信、無線機といった電波通信などでしょうか。海の中にいる探査機をはなれた所からコントロールするのも、通信です。例えば「水温と塩分を測ってね」、「カメラに何がうつっているのか見せてね」と指令を送ってやり取りをするからです。これは指令を音波にのせて送る音波通信です。

これまでの音波通信の技術では、深海での長いきょりの通信はむずかしいとされてきました。しかし、このたび「

陸上では、ラジオコントロール(ラジコン)やテレビのチャンネルなどをコントロールする時、手もとのコントローラーから電波を送って通信をします。けれども電波は水中ではすぐに弱くなって使えません。海では代わりに音波を利用します。たとえば、海上の船から海の中の探査機に指令を送る時などがあげられます。

ところが、そんな音波にも弱点があります。通信きょりが長くなると、音波は海底や海面で曲がったりはね返ったりするのです。そして、これらの音波は重なりあって通信のじゃまをしてしまいます。このじゃまをする音波を取りのぞき、深海で遠くはなれていてもきれいな通信を実現できるとして研究者が注目したのが、位相共役波と呼ばれる波です。

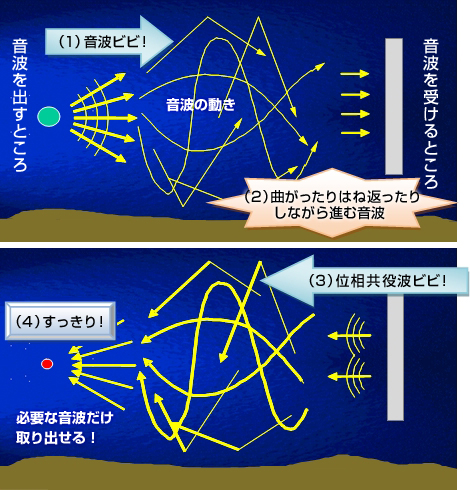

位相共役波は、ビデオを巻きもどす時に見られる「時間がもどる」ようなふるまいをする波です。原理は次の通りです。まず、音波を出すところが音波を受けるところに向かって、ふつうの音波を送ります(図中(1))。この音波ははね返ったり曲がったりしながら海の中を進みます(図中(2))。音波を受けたところは、この届いた音波をもとに位相共役波を作りだします。そして音波を出したところに送り返します(図中(3))。この時の音波が、まるで時間がもどるようなふるまいをします。そして、はね返ったり曲がったりしていた音波は、音波を出したところでまとまります(図中(4))。先ほどお話した通信のじゃまをしてしまう音波もまとまります。ですから、これを取りのぞいて必要な電波だけを取り出せば、きれいな通信ができるようになるのです。

図:位相共役波の原理

実験は深さ4,000mの海で行われました。通信のきょりは約300kmです。このきょりは東京から仙台くらいまでの長さです。研究者は、位相共役波を使った技術での通信に

写真:無人探査機うらしま

例えば、海中のうらしまを海上の船からコントロールしたい時などに、今回の位相共役波を使うことが期待されます。

この通信装置を応用すれば、より広い範囲で海を調べられるようになります。たとえば、無人探査機(写真 解説)に付ければ、海上の船から深海の探査機をコントロールしながら調査できます。探査機の行動できる

技術者のびっくり話

海でこの実験をしていたら、なんとイルカが遊びに来ました!イルカも仲間とおしゃべりする時に音波を使います。もしかしたら、実験の音波にも気が付いて「なんだなんだ?」とふしぎに思ってやって来たのかもしれません。

解説:無人探査機

海にもぐり、塩分や水温などの海のデータを広い範囲でとってくるロボットです。船やブイだけでは調べきれない氷におおわれた海や海底火山などを調べる時にかつやくします。また、海底に近づいて探査し、海底の地形や海底下の構造を明らかにします。