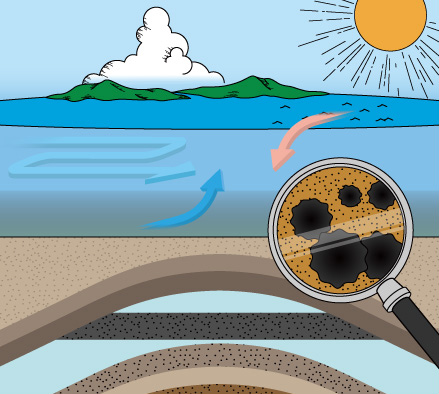

-

何を観測するための装置でしょうか。

何を観測するための装置でしょうか。

アルゴフロートは、あらかじめ設定された漂流深度まで浮き沈みすることで一定期間(10日間程度)自動観測を行うことができる海洋観測装置です。最深層から海面に浮上する間に水温や塩分等の鉛直分布を観測し、海面浮上後にアンテナから電波を発射して衛星経由で観測データを伝送したのち、再び漂流深度まで沈みます。アルゴフロートはこのような沈降/浮上サイクルを約140回、通常の設定で3〜4年にわたって繰り返せるように設計されています。

このアルゴフロートを世界中の海洋で約3,000台稼動させることを目標の一つとして2000年にスタートしたのがアルゴ計画です。これが達成されると、深層を除く海洋の全体構造が約300km平均間隔(緯度・経度にして約3度毎)で実況として捉えることが可能になります。

アルゴ計画は、世界気象機関(WMO)、ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)等の国際機関および各国の関係諸機関の協力のもと、全世界の海洋の状況をリアルタイムで監視・把握するシステムを構築する国際科学プロジェクトです。 -

海で得られたデータはどのように活用されているでしょうか。

海で得られたデータはどのように活用されているでしょうか。

地球シミュレータは、JAMSTECが所有し、運用するスーパーコンピューターです。JAMSTECの横浜研究所にあり、地球温暖化予測や地球内部変動研究等の海洋地球科学分野をはじめ、様々な研究に利用されています。2021年3月1日より、第4世代の新たな地球シミュレータが運用開始されました。これまでの地球シミュレータを利活用したシミュレーション動画の一例は、以下からご覧いただけます。

地球シミュレータ (jamstec.go.jp) -

海洋プラスチックゴミが増えると、海に何が起きてしまうでしょうか。

海洋プラスチックゴミが増えると、海に何が起きてしまうでしょうか。

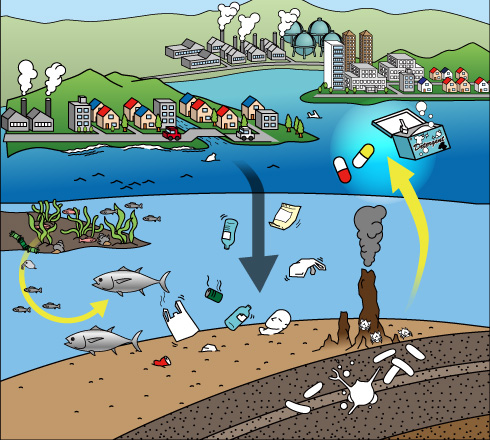

私たちの生活には欠かせない「プラスチック」ですが、プラスチックが海洋へ流出し、生物や環境へ影響を与えています。現在は、毎年約800万トンが流出し、これまでに流出した総量は、1億5000万トンにも上ります。これらは、巡り巡って私たちの生活にもその影響を与えています。

海洋に流出したプラスチックのうち、海水に浮くような軽いプラスチックはその半分(約7500万トン)。さらにその中で、海岸などに漂着せずに、海を漂い続けているプラスチックは約4500万トンと推測されていました。しかし、実際の観測を基に計算してみると、約44万トンしか説明できません。これは推測量のわずか「1%」です。プラスチックは自然環境下では分解されにくいことを考えると、残る「99%」はどこへ行ってしまったのでしょうか。そこで今有力視されているのは、深海をはじめとした、「未観測の場所」に存在するのではないかということです。

海洋へ流出したプラスチックは、海洋生物へ大きな影響を与えます。ビニール袋やプラスチック製のネットに絡まり傷つく生物や、誤飲や誤食をして命を落とす生物が後を絶ちません。現在、500種を超える海洋生物たちが被害の対象になっているといわれます。それだけでなく、海を漂うプラスチックが外来種を運び、生態系に影響を与えることも懸念されています。

このように、海洋プラスチックは海洋生物たちを直接傷つけるだけではなく、「海」そのものを汚染する深刻な地球環境問題でもあります。国連や首脳会議でも大きく取り上げられており、国連が掲げる「SDGs(持続可能な開発目標)」では、2025年までに海洋プラスチックを含め、「あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」ことが目標の一つとされています。 -

黒潮が長期間大きく南に蛇行すると、わたしたちの生活にどのような影響があるでしょうか。

黒潮が長期間大きく南に蛇行すると、わたしたちの生活にどのような影響があるでしょうか。

黒潮大蛇行が発生すると、蛇行した黒潮と本州南岸の間に下層の冷たい水が湧き上がり、冷水塊が発生します。この冷水塊も漁場の位置に影響を与えることから、水産業に影響を与えるため、漁業関係者はその動向を注目しています。黒潮がいったん大蛇行流路となると、多くの場合1年以上持続します。

-

海洋酸性化で特に困っている生物がいます。どのような生物でしょうか。

海洋酸性化で特に困っている生物がいます。どのような生物でしょうか。

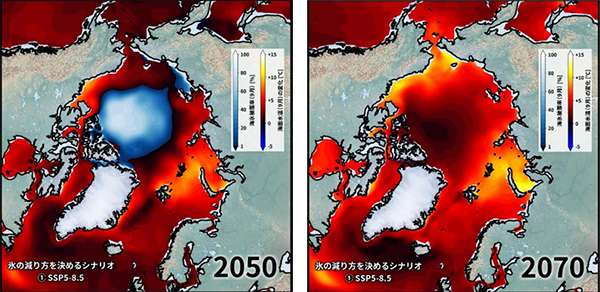

人間社会が排出する二酸化炭素は、温室効果により地球温暖化をもたらすとともに、海水中に溶け込むことで、海洋酸性化を進行させています。海洋酸性化が進むと、植物プランクトン、動物プランクトン、サンゴ、貝類や甲殻類など、さまざまな海洋生物の成長や繁殖に影響が及び、海洋の生態系に大きな変化が起きるおそれがあります。

-

磯焼けとはどのような現象でしょうか。

磯焼けとはどのような現象でしょうか。

磯焼けとは、「浅海の岩礁・転石域において、海藻の群落(藻場)が季節的消長や多少の経年変化の範囲を越えて著しく衰退または消失して貧植生状態となる現象」(藤田,2002)を指します。いちど磯焼けが発生すると、藻場の回復までに長い年月を要したり、磯根資源の成長の不良や減少を招いたりするため、沿岸漁業に大きな影響を及ぼします。

-

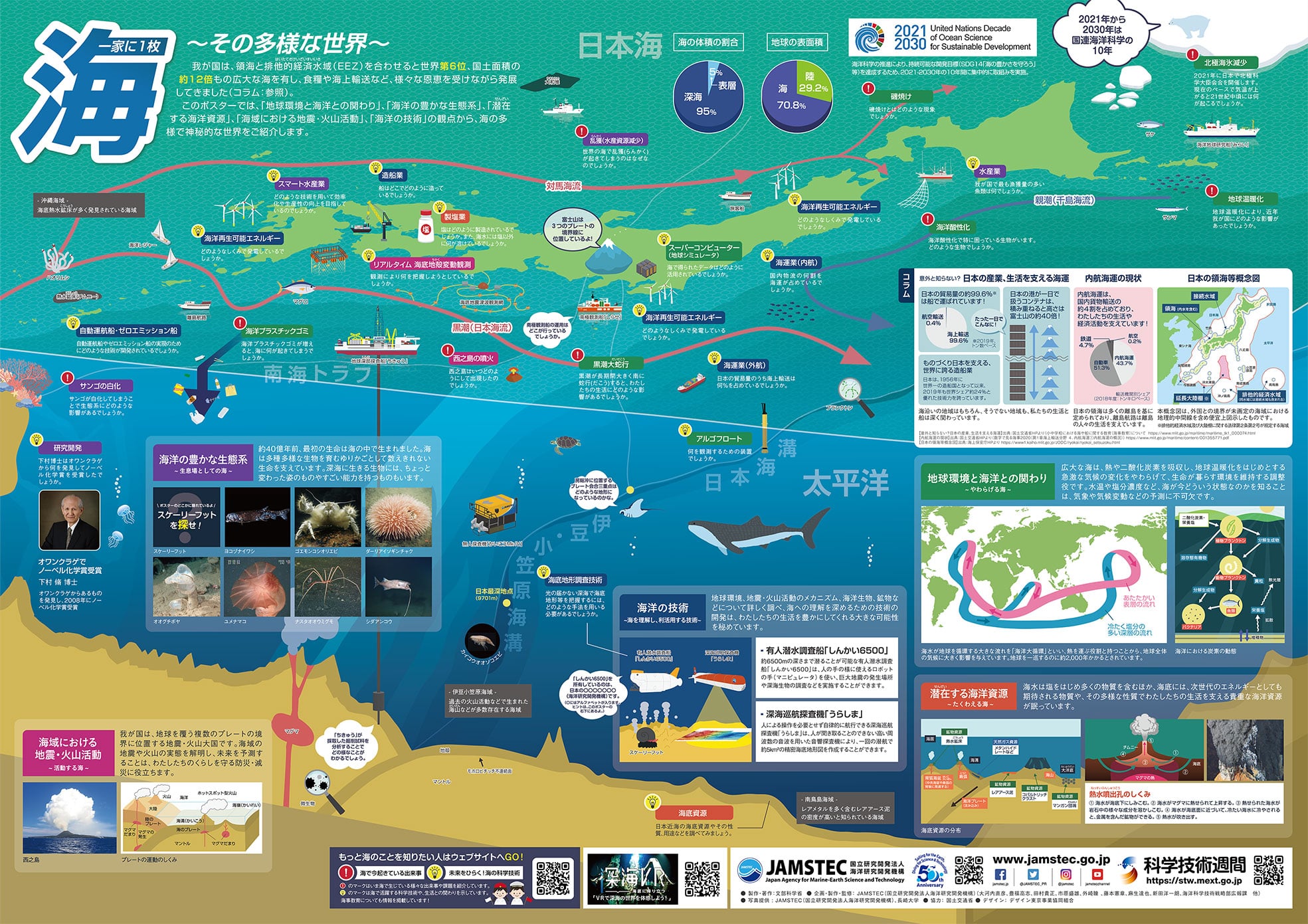

2021年に日本で北極科学大臣会合を開催します。現在のペースで気温が上がると21世紀中頃には何が起こるでしょうか。

2021年に日本で北極科学大臣会合を開催します。現在のペースで気温が上がると21世紀中頃には何が起こるでしょうか。

北極域は地球上で最も温暖化が進行している地域であり、現在のペースで気温が上がると、21世紀中頃には北極海の海氷が消滅してしまうことが危惧されています。また、北極域の環境変化は、これから他の地域で起きる環境変化に先駆けて起きている可能性も指摘されています。中緯度域に位置する日本の異常気象等にも影響を与えているといわれており、北極の環境変動は、北極圏国だけの問題ではないため、観測研究などを通じて科学的な知見を得ることが必要です。

IPCC第6次評価報告書に向けた温暖化予測実験(CMIP6)によるシミュレーション結果(従来の活動の延長線上で発展した場合の北極海の海氷変化)

しかしながら、北極域は観測データの空白域であり、他の海域に比べて科学的知見が不足していることから、更なる観測・研究が急務です。日本では、1991年にノルウェーのニーオルスンに国際観測拠点を設置して以来、国際連携による北極観測を継続的に行ってきました。2011年からは北極気候変動研究プロジェクト(GRENE(グリーン))を開始し、北極温暖化増幅の仕組みの解明に貢献しました。後継事業として2015年から開始した北極域研究推進プロジェクト(ArCS(アークス)、2020年からは北極域研究推進プロジェクト(ArCSⅡ(アークス・ツー))として、観測・研究の取組を加速しています。

また、北極海域のデータを多数の国による国際協調で取得し、共有することも必要です。文部科学省では、北極域研究の国際プラットフォームとなる北極域研究船の建造を令和3年度予算において決定しました。これまで、北極海の観測は、JAMSTEC所有の海洋地球研究船「みらい」を中心に実施してきましたが、砕氷機能を有する北極域研究船が建造されれば、北極海の海氷域の観測がより長い期間、より広いエリアで可能となります。

北極域研究船イメージ図

北極域研究船は、現在観測の空白域となっている北極海の海氷域における高精度な観測・研究を行うことで、海氷予測の精度向上に寄与することが期待されます。就航までの間は、地球上で最も大きな観測データの空白域を埋めるため、Sustaining Arctic Observing Networks(SAON)の体制強化など、北極域の国際観測ネットワーク及びデータ共有体制の強化に関する国際枠組みの議論を加速していきます。

さらに、2021年5月8日(土)~9日(日)には、第3回北極科学大臣会合(ASM3:3rd Arctic Science Ministerial)が、アジア初となる日本(東京)で開催されました。ASMは、北極圏の国々を中心とした関係国や、現在北極に住んでいる先住民団体が協力して、研究・観測や社会的課題への対応を進めるために、米国の呼びかけによって2016年からスタートした、各国大臣級の会合です。今回は、北極における研究観測や主要な社会的課題への対応の推進、関係国間や北極圏国居住の先住民団体との科学協力の更なる促進のため、日本とアイスランドの共催で開催されました。これは、北極域における科学分野での国際的な絆をつなぐ絶好の機会であり、これまで実施してきた研究に加え、北極域研究船を用いた国際連携を主導できれば、北極域におけるわが国全体のプレゼンス向上にもつながります。日本は議長国として会合を主導し、北極域を人類にとって開かれた地域とするために必要な、将来にわたる国際協力体制の構築に向けた力強いメッセージを発信していく予定です。 -

地球温暖化により、近年我が国にどのような影響があったでしょうか。

地球温暖化により、近年我が国にどのような影響があったでしょうか。

日本の平均気温は、1898年(明治31年)以降では100年あたりおよそ1.2℃の割合で上昇しています。特に、1990年代以降、高温となる年が頻繁にあらわれています。日本の気温上昇が世界の平均に比べて大きいのは、日本が、地球温暖化による気温の上昇率が比較的大きい北半球の中緯度に位置しているためと考えられます。

気温の上昇にともなって、熱帯夜(夜間の最低気温が25℃以上の夜)や猛暑日(1日の最高気温が35℃以上の日)は増え、冬日(1日の最低気温が0℃未満の日)は少なくなっています。

1日に降る雨の量が100ミリ以上というような大雨の日数は、長期的に増える傾向にあり、地球温暖化が影響している可能性があります。

広大な海は、熱や二酸化炭素を吸収し、地球温暖化をはじめとする急激な気候の変化をやわらげて、生命が暮らす環境を維持する調整役です。

水温や塩分濃度など、海が今どういう状態なのかを知ることは、気象や気候変動などの予測に不可欠です。

巨大な体積をもつ海は、地球上で起きることの緩衝役・調整役としても働いている。現在起きつつある地球温暖化がその重要な一例である。海には温室効果ガスである二酸化炭素が、1リットルにつき平均0.1グラムあまり溶けている。海に溶けた二酸化炭素は、総量で150兆トンにも及ぶ。これは大気中に含まれる二酸化炭素の約50倍に達する量である。しかし、海は海面を通して大気と常に二酸化炭素をやり取りしている。海は一年間に二酸化炭素を25億トン 程度吸収しており、これは化石燃料の燃焼や土地利用の壊変などを通して人類が排出する二酸化炭素のおよそ3分の1に当たる。海は、地球温暖化をはじめ急激な環境の変化を和らげ、生命が暮らす環境を維持することにも大きく貢献している。

その一方で、海洋に吸収される熱は年々増加し、海水膨張により海面上昇(1年に3ミリメートル以上)をもたらしている。地球温暖化にともなう氷河・氷床の融解とあわせて生じる海面上昇は、 21世紀には1メートルあまり上昇する可能性がある。近い将来に起こる海面上昇は、多くの人々が海岸沿いの低地に暮らすわが国にとって、大きな脅威となるだろう。

その一方で、海に溶けた二酸化炭素は海水を酸性化させ、炭酸塩の殻をもつ生き物を中心に海の生態系を脅かしつつある。特に北極海や南極をとりまく南大洋では、近年環境が大きく変化している。海氷で覆われる面積は、地球温暖化の影響により年々縮小し、それが地球の光反射率を下げて気候温暖化に拍車をかける。それにとどまらず、大気との間での熱収支やガス交換、海水の流れ、栄養塩など、気候から物質循環まで幅広く環境に作用している。また近年の温暖化は北極海の低気圧を強化し、わが国を含む北半球中緯度の大気循環にも大きな影響を与えている。

海陸の境界である沿岸域は多くの生物活動が営まれるところでもある。そこでの海陸の熱的コントラストに伴い生じる気象・気候現象が、生態系や人間の社会活動にも大きく影響している。陸から運ばれてくる物質は、沿岸の干潟や藻場で浄化される。しかし近年の埋め立てなどによって,その機能はどんどん失われており,その結果陸地の人間活動の影響が沿岸域で緩和されることなく外洋へと広がっていく。

-

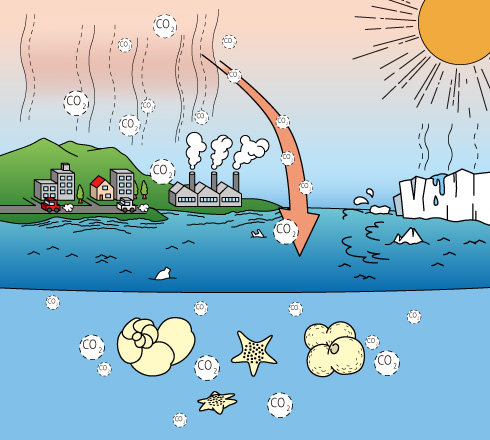

日本近海の海底資源やその性質、用途などを調べてみましょう。

日本近海の海底資源やその性質、用途などを調べてみましょう。

日本近海には「メタンハイドレート」「海底熱水鉱床」「コバルトリッチクラスト」「マンガン団塊」などの資源があり、次世代のエネルギーとして期待されたり、わたしたちの生活を支える工業製品の製造などに欠かせない役割を果たしています。

- 海底資源名

- メタンハイドレート

- 分布水深

- 500~1000m

- 含有する主な成分

- メタン

- 特徴

- メタンと水が低温・高圧の状態で結晶化したシャーベット状の物質。石炭や石油に変わる次世代のエネルギー資源として注目されている。

- 海底資源名

- 海底熱水鉱床

- 分布水深

- 700~2000m

- 含有する主な成分

- 銅、鉛、亜鉛、金、銀、

レアメタル - 特徴

- 海底面から噴出する熱水から金属部分が沈殿した鉱床。

- 海底資源名

- コバルトリッチクラスト

- 分布水深

- 800~2400m

- 含有する主な成分

- マンガン、銅、コバルト、

ニッケル、白金 - 特徴

- 数ミリ~数十ミリの厚さで、海底の岩盤を覆っているものを「マンガンコバルト」という。そのうち、コバルトの含有量が1パーセント程度のものを「コバルトリッチクラスト」という。コバルトは合金の材料として重要なほか、化合物の塩化コバルト(II) は、シリカゲルに混ぜて吸収具合の指示薬として使われる。

- 海底資源名

- マンガン団塊

- 分布水深

- 4000~6000m

- 含有する主な成分

- マンガン、銅、

コバルト、ニッケル - 特徴

- 直径2~15cm程度の丸い岩石。マンガンはかん電池の正極のほか、合金の材料として私たちの生活に欠かせない金属。

-

塩はどのように製造されているでしょうか。また、海水には塩以外に何が溶けているでしょうか。

塩はどのように製造されているでしょうか。また、海水には塩以外に何が溶けているでしょうか。

海水の塩分濃度はたったの3%。多雨多湿な日本では天日だけでは塩にならず、たくさんのエネルギーを使って煮詰めて塩の結晶を取り出す必要があります。また、海水には塩(塩化ナトリウム)のほか、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウムなどさまざまな物質が含まれます。

海水は塩をはじめ多くの物質を含むほか、海底には、次世代のエネルギーとしても期待される物質や、

その多様な性質でわたしたちの生活を支える貴重な海洋資源が眠っています。

海は大気の1000倍もの熱容量をもち、そこには太陽から与えられたエネルギーが大量に蓄積されている。この巨大なエネルギーをもつ海は、気候変動を含む地球上で起きる自然現象の時間スケールを決めている。たとえば、海水は黒潮や親潮といった海流だけでなく、深層循環や中規模渦など多様な時間スケールの海水の動きを生み、物質の輸送をコントロールしている。こういった海水の動きは、地球上の気候を決めるうえで重要な役割を果たしている。海が蓄えるエネルギーはまた、身近な気象現象を駆動するエンジンでもある。特に低緯度海域の大気中の水蒸気の供給源とする台風や豪雨をもたらす原因として、人々の暮らしに大きな影響を及ぼしている。

海水1リットルの中には、約35グラムの塩が含まれている。私たちの食事に欠かせない塩の多くは海水から得られ、それは塩素やソーダは工業原料などとしても用いられてきた。海水には、金、銀、白金などの希少価値の高い金属も溶けている。それらの濃度は非常に低いとはいえ、海水が巨大な体積をもつことを考えると、総量としてはきわめて大きなものになる。

海に溶けているこういった塩は、海面から飛沫として年間1.5×109トンものエアロゾル粒子も生み出している。この粒子を核とした雲が生成されることで太陽光の反射率(アルベド)が低下し、気候に作用する。エネルギー、二酸化炭素、塩などを通して、海は気候へ影響を与えている。

海水に溶けた物質の一部は、海底に日々沈殿している。それが堆積物となり、長い海の歴史・地球の歴史の記録媒体となる。そんな堆積物からはマンガン団塊、コバルトリッチクラスト、レアアース泥といった鉱物資源も見出されている。また海の温泉、つまり熱水噴出口で析出する熱水鉱床も見出されてきた。高温・高圧下にある熱水が急冷されることにより、熱水中に溶けていた元素を析出させる自動装置とも言える。人類社会にとって重要な元素を高濃度で含むこれらの鉱物資源は、わが国のEEZ内からも数多く見出されている。

人類が20世紀に大きく繁栄した礎である石油を生み出したのも海である。かつて海に暮らしていた生物の遺骸が堆積物の中で熟成され、その一部から石油が生まれた。海底下には、人類社会にとってエネルギー源となるメタンもハイドレートとして多量に埋蔵されている。こういった炭化水素資源は、海底下で微生物や熱の作用によって生みだされたものである。

-

どのようなしくみで発電しているでしょうか。

どのようなしくみで発電しているでしょうか。

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマスといった再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で重要な低炭素の国産エネルギー源です。たとえば洋上にも設置される風力発電は、風のエネルギーを電気エネルギーに変え、高効率で電気エネルギーに変換できる、変換効率が良い、夜間も稼働できる等の特徴があります。

-

船はどこでどのように造っているでしょうか。

船はどこでどのように造っているでしょうか。

我が国の造船業は、多くが国内(特に地方圏)に生産拠点を維持し、地域の経済・雇用を支えています。

-

国内物流の何割を海運が占めているでしょうか。

国内物流の何割を海運が占めているでしょうか。

内航海運は、国内貨物輸送の約4割を占めており、わたしたちの生活や経済活動を支えています(2018年度、トンキロベース)。

-

船はどこでどのように造っているでしょうか。

船はどこでどのように造っているでしょうか。

日本の貿易量の約99.6%は船で運ばれています(※2019年、トン数ベース)。

-

自動運航船やゼロエミッション船の実現のためにどのような技術が開発されているでしょうか。

自動運航船やゼロエミッション船の実現のためにどのような技術が開発されているでしょうか。

より安全で船員にやさしい自動運航船の実現のため、IoT技術やビッグデータ解析を活用してエンジンの故障などを未然に防止する技術や、自動操船機能、遠隔操船機能、自動離着桟機能など、船員の判断支援等によりヒューマンエラーの防止や船員の労働環境改善などにつながる技術の開発・実証が進められています。

また、温室効果ガス排出削減を目的としたゼロエミッション船の実現のため、石油系燃料油(重油等)の代替燃料として水素、アンモニア、LNG、合成燃料、バイオ燃料等を利用する技術や、風力推進、バッテリー推進、船上CO2 回収等の技術が注目されています。 -

光の届かない深海で海底地形等を把握するには、どのような手法を用いる必要があるでしょうか。

光の届かない深海で海底地形等を把握するには、どのような手法を用いる必要があるでしょうか。

海底地形を把握するには、マルチビーム測深機(MBES)やサイドスキャンソナー等を用います。マルチビーム測深機は、指向性のある音響ビームを船底の送波器から真下に送波、海底面から反射した音響ビームを受波器で受波し、この送波器から受波器までの音響ビームの伝搬時間より、水深を求めます。一方で、サイドスキャンソナーは、真下ではなく横に音波を照射して、海底の凹凸から反射してきた信号を画像にする手法です。深海巡航探査機「うらしま」は、一回の潜航で約5km²の精密海底地形図を作成することができます。

地球環境、地震・火山活動のメカニズム、海洋生物、鉱物などについて詳しく調べ、

海への理解を深めるための技術の開発は、わたしたちの生活を豊かにしてくれる大きな可能性を秘めています。

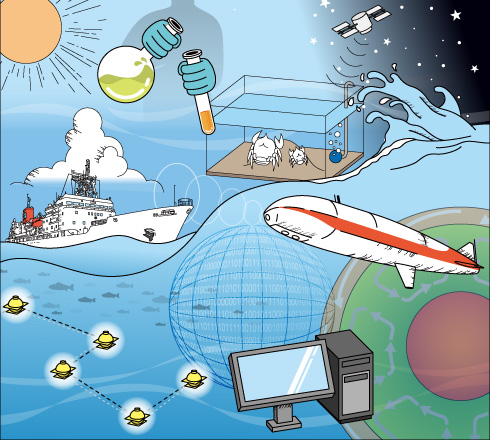

海の機能を詳細に観測し解析するためには、多様なツールが必要となる。

海洋に秘められた機能を知るためには、海洋観測船は欠かせない。海洋研究開発機構では現在計7船を運行し、それに有人潜水艇、無人探査機を併せて研究開発を行っている。また、海域で地震を観測するネートワークは、記録された地震活動の震源の正確な決定に役立つとともに、地殻変動・津波・海底地すべり・スロー地震など様々な現象の理解にも役立てられている。こういった観測網が展開されていない海域でも、津波や地殻変動を検知するために音響通信を活用したリアルタイム観測システムが開発されている。海において音は重要なツールなのである。

もう一つの欠かせないツールが海で得たデータや試料の分析・解析技術である。高速コンピュータを用いたシミュレーションは、「4Dアース」の仮想世界で来たるべき地球の未来を予測する。今後起きる気候変動だけでなく、地震発生サイクルの数値シミュレーションや海洋生物資源の予測に至るまで多様なアプリケーションをもつツールである。また高度な分析技術は、海水・生物・堆積物などといった海の物質の中に元素・同位体組成として刻まれた記録を介し、現在そして過去の海について物語ってくれる。さらに、深海に生息する様々な生物の飼育技術もまた、深海に生息する生き物の機能を知るために必須の技術となる。このように、海がもつ機能を明らかにするためには、単に既存の技術の応用ではなく、その研究開発の中から生み出された技術が数多く利用されている。

海と私たち人類の繋がりは歴史的に深く、海は多様な文化の形成と変遷にも大きく寄与してきた。観光立国としての日本、ユネスコ無形文化遺産である和食などは、海の機能による間接的な恩恵でもある。マリンレジャーなどのレクリエーション、教育の場としての機能も忘れてはならない。

現在私たちが知る限り、宇宙最大の水溜まりである海は、宇宙の特異点として無数の機能を担っている。人類は海と運命共同体なのである。

-

どのような技術を用いて効率化や生産性の向上を目指しているのでしょうか。

どのような技術を用いて効率化や生産性の向上を目指しているのでしょうか。

ICTやロボット等の技術やデータの有効利用を普及・促進し、適切な資源管理を推進しつつ、地域コミュニティの維持・所得向上を実現することで水産業を持続的な産業としていくことを目指しています。

-

我が国で最も漁獲量の多い魚類は何でしょうか。

我が国で最も漁獲量の多い魚類は何でしょうか。

海面漁業のうち、令和元年度は「まいわし類」の漁獲量が最も多くなりました

(出典:令和元年度海面漁業生産統計調査)。 -

下村博士はオワンクラゲから何を発見してノーベル化学賞を受賞したでしょうか。

下村博士はオワンクラゲから何を発見してノーベル化学賞を受賞したでしょうか。

下村博士は、オワンクラゲからGFPを最初に単離するとともに、紫外線を当てるとこのタンパク質が緑色に光ることを発見しました。下村博士の発見から約30年後にGFPの遺伝子が同定され、さらに遺伝子組換え技術を利用してGFPを別の調べたいタンパク質に「印」としてつけることが可能になりました。こうした「融合タンパク質」を動物や植物の細胞内でつくらせると、GFPの緑色蛍光が目印となって細胞を壊すことなくタンパク質の動きを追跡できるという仕組みです。がん細胞が広がる過程やアルツハイマー病で神経細胞がどのように壊れていくのかなどの医学上の重要な解明につながっています。

-

サンゴが白化してしまうことで生態系にどのような影響があるでしょうか。

サンゴが白化してしまうことで生態系にどのような影響があるでしょうか。

サンゴの白化現象は、海水温の変化や、紫外線の強弱など環境の変化によって起こる現象です。環境が悪くなると、最初にサンゴの体内で生活する褐虫藻がなくなってしまいます。そうすると、サンゴは色を失い白化します。白化が、しばらく続くとサンゴも死んでしまいます。

-

世界の海で乱獲が起きてしまうのはなぜなのでしょうか。

世界の海で乱獲が起きてしまうのはなぜなのでしょうか。

水産資源は、通常、海の中を泳いでいる時には誰の所有にも属しておらず、漁獲されることによって初めて人の所有下におかれるという性質(無主物性)をもっており、水産資源の漁獲に当たって何の制限も課されていない状態では、自分が漁獲を控えたとしても他者がそれを漁獲することが懸念され、いわゆる「先取り競争」を生じやすくなります。

先取り競争によって、資源状況からみた適正水準を超える過剰な漁獲(=乱獲)が行われた場合、水産資源が自ら持っている再生産力が阻害され、資源の大幅な低下を招くおそれがあります。

水産資源を適切に管理し、持続的に利用していくためには、資源の保全・回復を図る「資源管理」の取組が必要です。

約40億年前、最初の生命は海の中で生まれました。海は多種多様な生物を育むゆりかごとして数えきれない生命を支えています。

深海に生きる生物には、ちょっと変わった姿のものやすごい能力をもつものもいます。

生命は、今から40億年ほど前に海の中で生まれ、それ以降海は、多様な生物種が生まれる場となってきた。特に深海の温泉ともいえる熱水噴出口では高温かつ高圧の極限環境が形成され、そこには摂氏122度まで生息できることが知られている特殊な微生物も発見されている。冷湧水(海の泉)付近や深さ数キロメートルの堆積物中にも、化学エネルギーを利用する古細菌を含め多様な生き物が活動している。そんな特殊な環境では、共生という生き物同士を結ぶメカニズムが大きな力を発揮している。わが国の近海に多く分布するメタンハイドレートは、こういった堆積物中に生息する微生物の活動によってその多くは生み出されている。高圧下の極限環境に生息する様々な生き物とその生理機能の探索は、深海という場を理解するうえで、欠かせないものである。

海の生き物からは、医薬品や洗剤などの生活必需品も生まれてきた。海は、機能性素材や新しい研究ツールやそのシーズ探しにとっても重要な場である。多様な生物が多様な物質を合成しているのが海であり、その可能性の探索は今後も続くだろう。

海はその懐の深さゆえ,多様な生態系サービスを提供している。これは海の機能の重要な一面である。まず,私たちの食糧を生み出す場でもある。私たちが口にする海の幸,つまり魚介類の多くは,元を辿れば無機物から有機物を作り出す光合成によって固定されたものである。そして光合成生物のバイオマスは、主として海洋表層に供給される栄養(主に窒素と鉄)に依存している。

植物として固定された太陽エネルギーや「ブルー・カーボン」は、食物連鎖を通して私たちの食糧になる魚類へと繋がっていく。マグロなど一部の魚種は国際資源管理の対象となっているが、人類への食糧供給と海洋環境の維持という一見相反する課題への取り組みでもある。将来にわたって持続的な食糧の供給につなげるには、海洋生物の分布と密接に関わる海洋場(餌や水温など)を十分に理解することが重要である。

近年、現在世界人口の都市集中は加速的に進んでおり、特にアジアやアフリカでは沿岸部に立地するメガシティへの人口集中は著しい。海のもつ重要な機能の一つは希釈効果とはいえ、人類が生み出し海に流した物質はあまりに多量である。人類による汚染は、特に沿岸域の生態系の壊変や生物多様性の喪失を通して、生態系サービスの低下につながっている。その結果として沿岸部では富栄養化が引き起こされ、赤潮が頻発するようになっている。また、深海底は人類が海に流す物質の終着点となる。実際、日本近海の深海からコンビニの袋などが潜水艇による調査によって見出されてきた。特に近年、海洋におけるプラスチック、原油、難分解性の有毒な化学物質などによる汚染は大きな問題になっている。プラスチックは、生物濃縮性をもつ化学物質の運び屋としても機能する。こういった物質はゆっくりと分解されるものの、人類の活動によって付加される量がそれを大幅に超えている。海がもつ自然の浄化作用は、海の重要な機能であるが、その詳細はいまだに知られていない。

こういった汚染問題も含め、海洋環境のレジリエンスの詳細を知ることは、持続可能で豊かな海を守るために重要な知見である。海の詳細な解析はもちろんのこと、堆積物に残された記録も地球環境のレジリエンスについても教訓を与えてくれる。

-

観測により何を把握しようとしているでしょうか。

観測により何を把握しようとしているでしょうか。

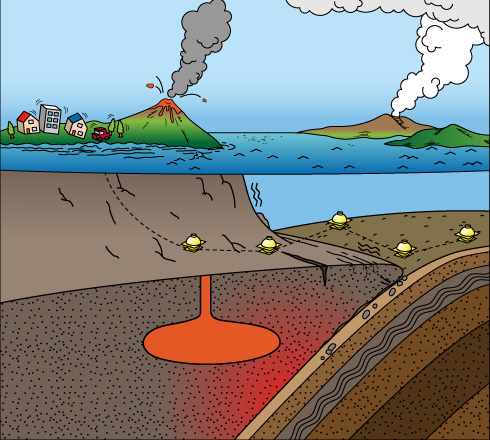

巨大地震とそれに伴う大津波の発生が想定される南海トラフ等のプレート境界にどのように歪がたまり、そして地震やスロースリップなどを通じてどのように解放しているのかを、海底ケーブルを用いた海底観測網によってリアルタイムで実測できるようにするための研究開発を実施しています。

-

西之島はいつどのようにして出現したのでしょうか。

西之島はいつどのようにして出現したのでしょうか。

1973年、西之島至近の海底で有史以来噴火記録のない西之島が活動を開始し、新島が形成されました。近年では2017年、2018年にも噴火。2019年12月より噴火活動を再開し、2020年6月以降、大量の火山灰を噴出する特に活発な噴火が確認されています。

我が国は、地球を覆う複数のプレートの境界に位置する地震・火山大国です。

海域の地震や火山の実態を解明し、未来を予測することは、わたしたちのくらしを守る防災・減災に役立ちます。

海は地球の覗き窓でもある。わが国は、地球の表面を覆ういくつかのプレートの境界に位置し、地震大国・火山大国である。特に南海トラフや日本海溝といったプレート沈み込み帯では、プレート運動が巨大地震を引き起こし、それがさらに海底地滑りなどを通して津波を誘発する。再来が危惧されている南海トラフ地震をはじめ、地震・津波ハザードの評価そして防災のために、わが国の近海の地下構造は必須の知見である。海は、そういった自然災害を予測し、被害を軽減するために重要な場を提供している。実際、得られた知見は国や地方自治体による地震・津波被害想定や現状評価のための情報として提供され、防災・減災に役立てられてきた。

南海トラフや日本海溝といった沈み込み帯ではプレート運動により、海洋底に降り積もった堆積物が海水とともに地球内部に運ばれている。また海溝付近では、プレートに生じた亀裂を通して、地球内部に水がもたらされる。こういった物質は、大地震を引き起こす断層において潤滑剤として働くだけでなく、岩石の融点を下げてマグマを生む。プレートの沈み込みにより引き起こされる火山活動の多くは、溶岩・火砕流・噴煙等を直接大気に放出し、災害を発生させ環境に影響を与える。さらに地球深部に沈み込んだ水は、マントルの粘性を著しく低下させてマントルの対流に影響を与え、地球史を通じて地球内部の熱的進化と表層のテクトニクスを支配する要因の一つとなっている。こんな地球の解剖学にとって、非常に魅力的な場を提供するのが海なのである。

また堆積物には、過去の火山活動や地震なども精密に記録されている。地球の長い歴史を知る上で、地球内部活動と海との関係は非常に重要な要素である。マントル対流が駆動するプレート運動や時に引き起こされる巨大な火成活動は、海洋の存在と相まって地球表層と内部の間の炭素循環を駆動している。

-

富士山は、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、北米プレートの3つのプレート境界に位置する、我が国最大の成層火山です。3つのプレート境界に位置することで、マグマが長期間にわたって供給され続けていると考えられます。

-

南極観測船(砕氷艦)「しらせ」の運用は海上自衛隊が行っています。気象、宙空、地学、海洋、生物、重力の各観測設備などの観測設備を備え、氷厚約1.5メートルまでの氷は、強力な推進力で連続的に砕氷して前進します。

-

房総半島沖から千葉県下にかけての領域は、東日本が位置する北米プレートの下に南からフィリピン海プレートが北西向きに沈み込み、さらにその下に東から太平洋プレートが西向きに沈み込む、二重沈み込み領域という複雑な地下構造をしています。

-

「ちきゅう」によって掘削された古い地層の地質試料(コア)は、過去の地球規模の環境変動を記録している貴重な「レコーダー」です。例えば、「ちきゅう」の掘削により採取したコアから、過去の地震の痕跡を見つけることができます。これにより、巨大地震が起こる間隔の予測などに役立つと期待されています。これまでに「ちきゅう」で採取したコアは1,000本以上、コア回収総長は数kmに及びます。海底より採取したコアには、海水面の変動や気温・水温の変動、地磁気の変化などが記録されており、それらを分析することで、地球の歴史を解明しつつ、さらには未来の地球の姿を予測する手がかりを探ります。