「プラスチックをさらに知ること」と

「協力の環」を広げること

科学的知見を深めるためのデータ収集、そして、まだ見ぬ場所にある海洋プラスチックを見つけること。今求められていることを踏まえて、JAMSTECも日々活動を行っています。私たちの使命は、科学的観点から研究を進めることだけではありません。協力の環をつくっていくことも、使命の一つです。私たちの取り組み、そして「これから」の展望を一緒に見ていきましょう。

調査・観測・シミュレーション

プラスチックごみの

行方を知る

海やそこに暮らす生物たちはもちろん、私たちの暮らしにも影響を及ぼしている海洋プラスチック。しかしながら、海洋プラスチックに関するデータは足りていません。どのような経路で海洋のどこへ運ばれるのかといったプラスチックごみの動態や、海洋生態系への影響に関する研究はまさに始まったばかりの段階です。

“The Missing Plastics”

―プラスチック行方不明問題

海洋に流入して蓄積を続けるプラスチックの総量については諸説ありますが、少なくとも2500万トンのプラスチックが海洋に蓄積されていると予想されています(※1)。しかし、実際の調査結果とコンピュータシミュレーションに基づき推定された全球の海表面に浮かぶプラスチックの量は300万トン程度に過ぎないとも言われています(※2)。すると、世界の海洋に浮かぶプラスチック量は、これまでに海洋へ流出した全てのプラスチック量の約1割ということになります。

わずか「1割」。海の表面を漂っているはずのプラスチックの総量に対し、存在を説明できるのはたったこれだけなのです。自然環境下ではなかなか分解されないはずのプラスチック。残る「9割」はどこへ行ってしまったのでしょうか? これを「ミッシングプラスチック(行方不明プラスチック)問題」と呼びます。プラスチックはどこかにあります。今有力視されているのは、深海をはじめとした「未観測の場所」です。

日本近海にもある?

プラスチックの「たまり場」

ではどこの海底に多くが沈んでいるのでしょうか?最も疑わしい海域の1つが日本周辺の深海底です。実は海洋プラスチックの大半は東アジア・東南アジア諸国から海洋に漏れ出ていると推測されています(※3)。そのため、これらのごみ大量排出域から漏れ出したプラスチックごみの一部は、黒潮や対馬暖流に乗って日本周辺の海域へと北上してきます。実際に日本近海の海表面に浮遊するマイクロプラスチック密度は世界平均よりも27倍も高いことが先行研究で明らかとなっています(※4)。同様のことが深海底で起きていても不思議ではありません。プラスチックの「たまり場」が日本の深海底にある可能性が高いのです。

JAMSTECでは、潜水調査船や無人探査機によって過去30年以上にわたり撮影された深海のごみの映像や画像をデータベースに保管し、「深海デブリデータベース」として一般公開しています。データベースをもとに解析を進めた結果、深海で最も多いごみはプラスチックであり、大部分が「使い捨てプラスチック」であることがわかっています(※5)。

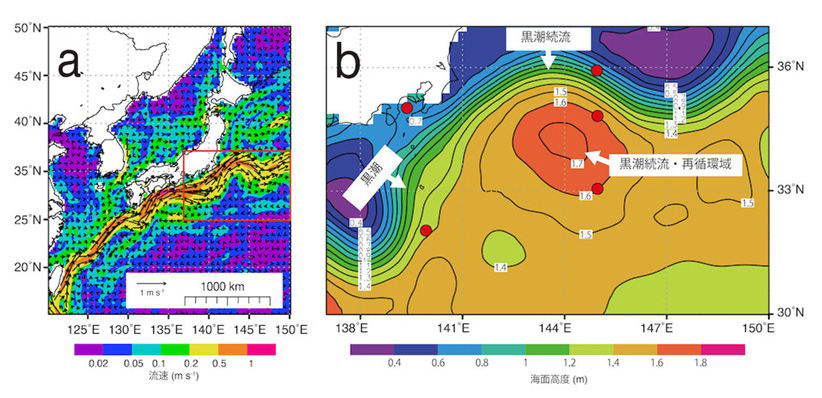

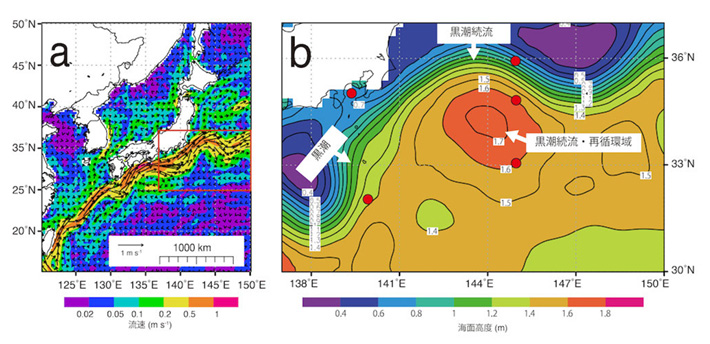

プラスチックの「たまり場」を探す

黒潮に運ばれた大量のごみが集まると予想される場所はいくつかあります。その1つが、房総半島の沖合にある「黒潮続流再循環域」です。南からやってきた黒潮は、房総半島沖から被害に進路を変え、黒潮続流と名前を変えます。黒潮続流の南側には渦が多発する再循環域があり、運ばれたごみが海面に集積すると予想されました。さらにこの再循環域に集まる比較的大きなプラスチックごみの挙動をスーパーコンピュータでシミュレーションしたところ、ほぼ真下に沈んでいくことを示していました(※6)。そのため「黒潮続流再循環域」の海底にはごみの「たまり場」があると予測されていたのです。

「黒潮続流再循環域」の直下は、水深がおよそ6,000mにおよぶ深海平原です。陸から約500kmも離れているため、一般的にはごみが少ない海底のはずです。しかし2019年に実施した調査の結果、この海底では1km2当たり平均およそ4,500個(最大7,000個)ものプラスチックごみが見つかり、その数は従来の認識を覆すほど多いものでした(※6)。小さなマイクロプラスチックも同様にこの海域の海底に高濃度に堆積していることが明らかとなってきました(※7)。これら調査によって、「黒潮続流再循環域」直下海底はプラスチックごみの「たまり場」を形成していることが明らかになりました。日本近海には他にも深海底に巨大なごみだまりがあると考えられる場所があります。JAMSTECは引き続き行方不明のプラスチックを探しに深海で調査を続けています。

- 【参照】

- ※1 Isobe & Iwasaki (2022) The fate of missing ocean plastics: Are they just a marine environmental problem? Science of The Total Environment. 825: 153935.

- ※2 Kaandorp et al. (2023) Global mass of buoyant marine plastics dominated by large long-lived debris. Nature Geoscience 16: 689–694.

- ※3 Jambeck et al. (2015) Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347: 768-771.

- ※4 Isobe et al. (2015) East Asian seas: a hot spot of pelagic microplastics. Marine Pollution Bulletin 101: 618-623.

- ※5 Chiba et al. (2018) Human footprint in the abyss: 30 years records of deep-sea plastic debris. Marine Policy 96: 204-212.

- ※6 Nakajima et al. (2021) Massive occurrence of benthic plastic debris at the abyssal seafloor beneath the Kuroshio Extension, the North West Pacific. Marine Pollution Bulletin 166: 112118.

- ※7 Tsuchiya et al. (2023) Distribution of microplastics in bathyal- to hadal-depth sediments and transport process along the deep-sea canyon and the Kuroshio Extension in the Northwest Pacific. Marine Pollution Bulletin 199: 115466.

理論研究

―海洋プラスチック問題を物理の視点で体系化する―

海という自然界でプラスチックがどのように壊れ、広がり、沈んだり、生態系に取り込まれるかを体系的に捉えるための理論を構築しています。海洋プラスチックの環境影響評価に貢献するとともに、より広い自然科学を探求します。

破壊シミュレーション

理論モデル

破壊の衝撃の強さに応じて、どの大きさのマイクロプラスチックがどのくらい生成されるかを表す理論モデルを提案しました。このモデルに基づいて、破壊の詳細プロセス、気象現象(波や風)と破壊の関係を調べつつ、より現実に近い分散シミュレーションの開発を進めています。

技術開発

技術開発

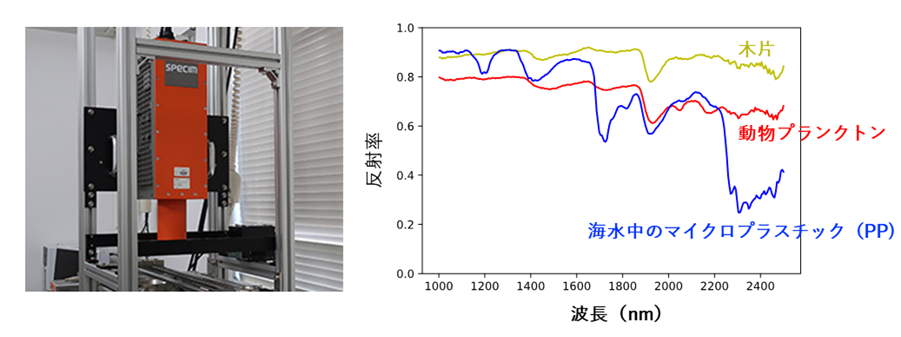

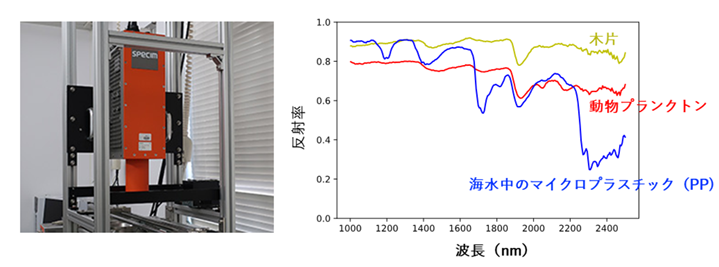

―ハイパースペクトルイメージングを用いた

効率的なマイクロプラスチック分析技術の開発―

マイクロプラスチックの分析は大変

海洋のどこに、どれだけ、どのようなプラスチックが分布しているか、さらにどのように蓄積を続けているかを迅速に把握・評価することは、国際的に急務の課題となっています。特に、様々な生物に誤食されて問題となっているマイクロプラスチックの観測が世界中で精力的に進められています。

海面に浮遊するマイクロプラスチックは、ニューストンネット等で採集されます。現在は、採集後に顕微鏡を用いてマイクロプラスチックらしき粒子を一粒ずつ拾い出して、それをまた一粒ずつ機械で材質分析していく手法がとられています。しかし分析に非常に時間と手間がかかり、マイクロプラスチックのモニタリングを難しくしています。そのため、簡便で効率的かつ高速で大量の試料解析できる新しいマイクロプラスチックの計測手法の開発が進められています。

ハイパースペクトルイメージングを用いたプラスチックの検出

広く使われているマイクロプラスチックの採集・分析法の問題点として、処理・分析に時間がかかり大量のサンプル分析が困難な点、サンプル採集に用いられるネットをすり抜ける300μm以下の微小なマイクロプラスチックは分析されていない点などが挙げられます。そのため海のマイクロプラスチック分布実態を把握する研究の障害になっています。

そこで、私たちはハイパースペクトルイメージングを用い、マイクロプラスチックを定性/定量的に、迅速かつ(半)自動で、船上やラボで分析できる方法の確立を目指しています。

この方法は、マイクロプラスチックを効率的に回収し、ハイパースペクトルカメラでプラスチックの材質によって異なる近赤外波長のスペクトルパターンを検出します。そして、データベースと機械学習による自動識別と画像解析を組み合わせ、300μm以下のサイズのマイクロプラスチックの材質・形状・サイズ・個数を同時かつ(半)自動で定量・定性分析できるシステムです。

この研究開発は、文部科学省から海洋資源利用促進技術開発プログラム「マイクロプラスチックに関わる情報取得のための技術開発」の支援を受けて取り組んでいます。

マイクロプラスチック自動分析技術の開発

ハイパースペクトルイメージングを用いたマイクロプラスチックの効率的な分析手法の確立に向けソフト面の技術開発に加えて、現場でマイクロプラスチックを濾過して撮影するためのハード面の技術開発も進行中です。ポンプ等でくみ上げた海水を断続的に紙フィルターへ濾過し、ハイパースペクトルカメラで次々に撮影していく仕組みです。撮影された画像とそこに埋め込まれた波長から、マイクロプラスチックの材質、大きさ、個数を同時に取得するためのアルゴリズムの開発が進められています。

技術開発

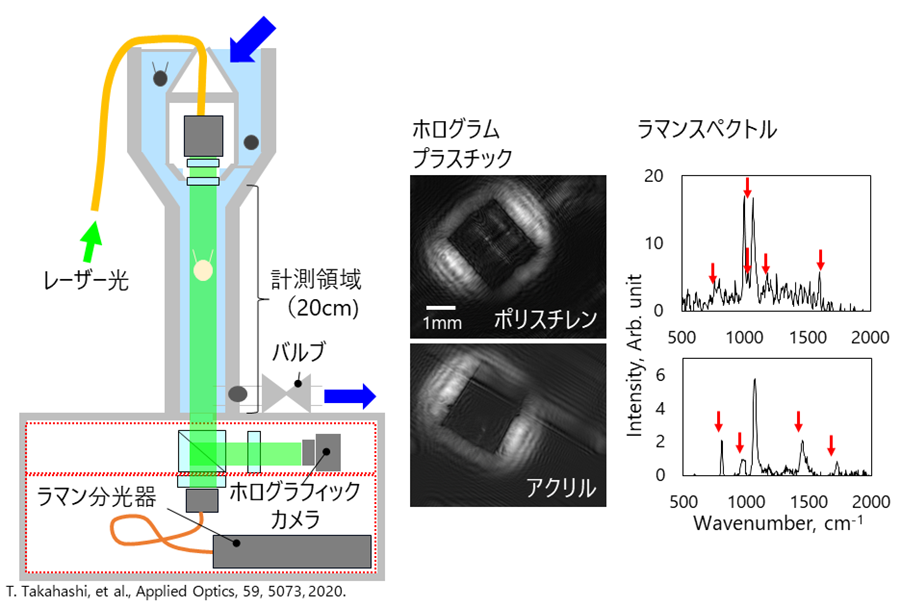

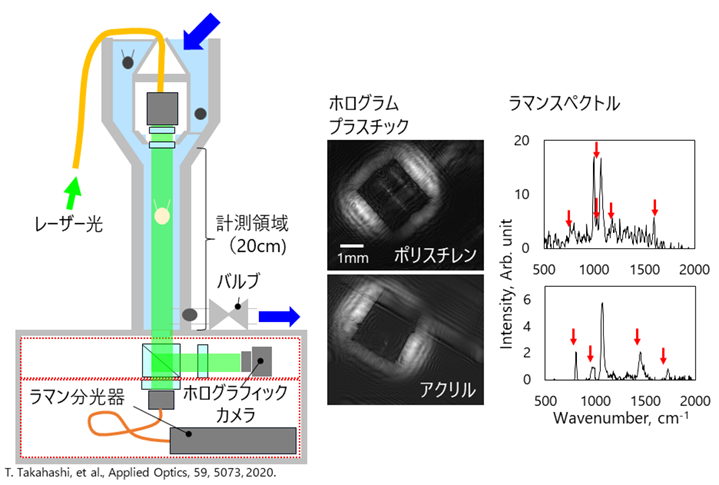

―海中マイクロプラスチックの

長期モニタリング装置の開発―

私たちは、海の中を漂うマイクロプラスチックの広範囲の分布や、連続的な分布の変化を調べるために、海中やその場でマイクロプラスチックを分析できる装置の開発を目指しています。JAMSTEC、東京大学、サウサンプトン大学(英国)、アバディーン大学(英国)と共同で開発中の「RamaCam」という装置は、ホログラム撮影とラマン分光分析を組み合わせたコンパクトなシステムが大きな特徴です。海中にはプランクトンなどプラスチック以外のものもたくさん存在しているため、レーザー光を使い、まずはホログラムによって形状を判断、そしてラマン分光分析でさらに詳しく化学情報を調べます。

この方法では自動で継続的な測定ができ、メンテンナンスも少なくて済みます。将来的には、装置を海中に係留して長期のモニタリングができるシステムの開発・運用を目指しています。

技術開発

―写真から自動で

海岸ごみを分析する「海ごみAI」―

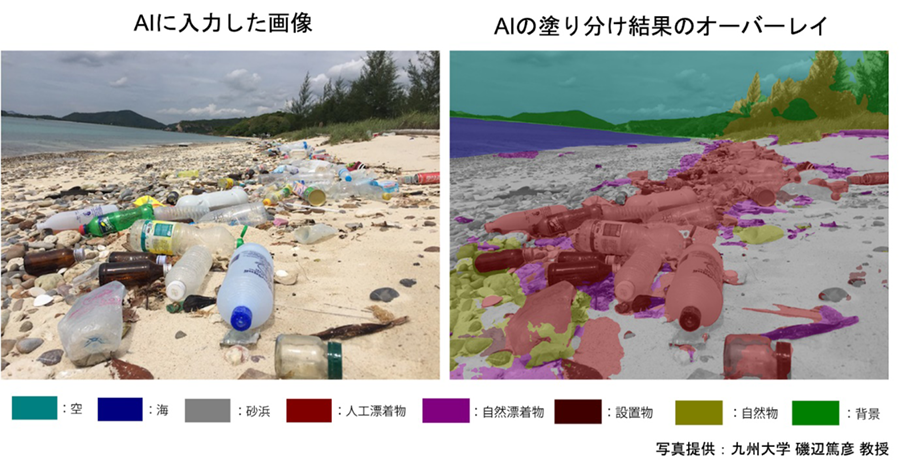

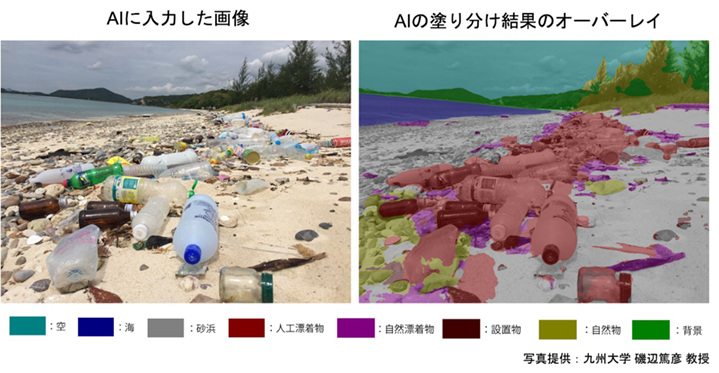

JAMSTECでは、海岸の漂着ごみを自動で定量化するAIの開発にも取り組んでいます。海岸漂着ごみは、生態系を含めた海洋環境への影響が大きく、漁業や観光、景観維持においても大きな問題となっています。これまで、海岸における漂着ごみの実態調査が世界中で進められてきましたが、ごみの現存量を定量化するための優れた技術の確立には至っていませんでした。そこで、私たちは、AI技術の一つである、セマンティック・セグメンテーションと呼ばれるディープラーニングを用いた画像解析技術を応用し、デジタルカメラなどで撮影された海岸の写真から画素単位で漂着ごみなどの領域を検出する手法を開発しました。この手法により、海岸におけるごみの被覆面積を算出することで、海岸漂着ごみを定量的に評価することができるようになるため、実用化の期待が高まっています。

技術開発

―海で分解される

プラスチックの開発―

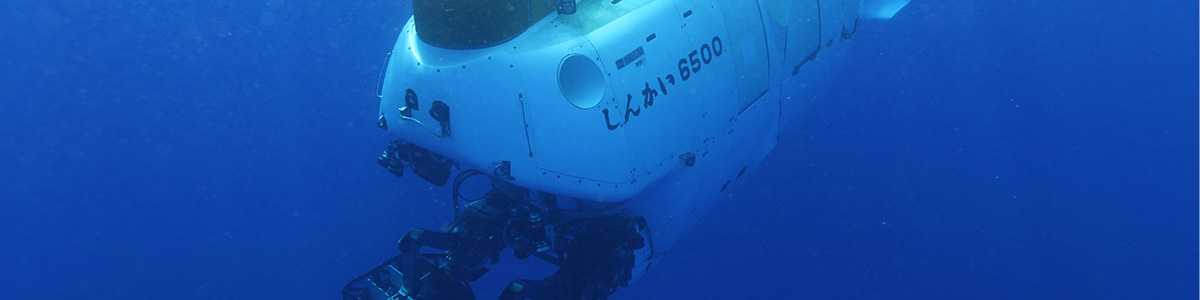

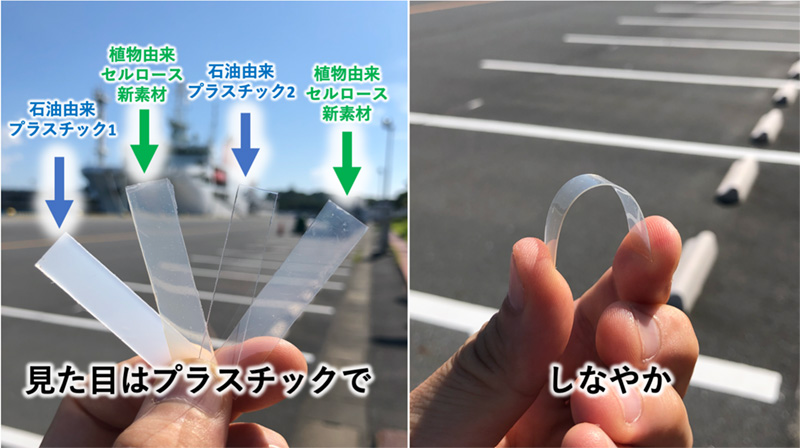

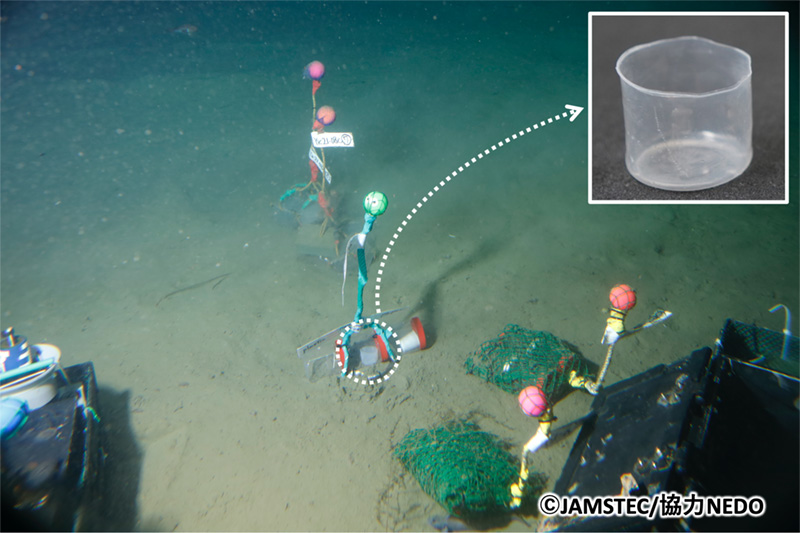

どんなに使い捨てプラスチックを減らしてリサイクルを頑張っても、風で飛ばされたり、洪水で流されたりして海に運ばれるプラスチックもあります。そういうときでも、プラスチックが環境や生物に悪影響を及ぼさないよう、JAMSTECでは、生物の力で水と二酸化炭素などに分解される生分解性プラスチックの開発も進めています。特に、深海でも分解されることがわかっているセルロース(植物の主成分)やキチン(エビやカニの甲羅の主成分)を用いることで、使用しているあいだは十分な強度を持っていますが、万が一海に流れ出しても確実に生分解されるような素材を作っています(図1)。そして、それらが本当に深海でも分解されるのかどうか、「しんかい6500」を用いて、実際の深海底で分解実験を行っています(図2)。

データ発信

データ発信

―「深海デブリデータベース」の公開―

深海底のデブリ(ごみ)映像を発信する取り組みも行っています。それが、2017年に公開を始めた「深海デブリデータベース」です。「しんかい6500」や「しんかい2000」などで30年以上にわたり集めたデブリに関する映像を、誰でも見ることができます。

駿河湾の映像

マリアナ海溝の映像

駿河湾(水深2400m)にて大量のレジ袋が海底付近を漂う映像や、マリアナ海溝(水深1万900m)にてプラスチック片が佇む映像など、約3200の映像を公開中です。世界初のデータベースとして注目されており、研究はもちろんのこと、より皆さんに深海デブリを知っていただくために活用しています。

民間等との協働

民間の皆さんとの協働

―「日本-パラオ親善ヨットレース」における観測―

さまざまな法人や企業との協働による研究調査も進めています。2019年12月~2020年1月にかけて開催された「日本-パラオ親善ヨットレース」において、関係機関との協力のもと、競技参加艇「トレッキ―号」および伴走船「みらいへ」に調査設備を搭載し、連続観測を行ました。

「みらいへ」にはJAMSTECの研究者などが乗船して調査や分析を行うほか、同乗するパラオ共和国の青少年向けに海洋環境や生態系に関する普及教育活動を実施しました。

2024年3月~4月にかけて改めて開催される「日本-パラオ親善ヨットレース2024」および今回新たに開催される「パラオ-沖縄ヨットレース」において、関係機関との協力のもと、競技艇および伴走船「みらいへ」に調査設備を搭載し、再度連続観測を行います。

プロヨットセーラーとの協働

―世界一周ヨットレースでの海洋観測におけるマイクロプラスチック分析に協力―

2020年11月から2021年2月に開催された単独無寄港無補給世界一周ヨットレース「ヴァンデ・グローブ」に、プロセーラーで海洋冒険家の白石康次郎さんが参戦し、約80日間の過酷なヨットレースの期間中にマイクロプラスチックの採集活動を実施しながらゴールされました。JAMSTECは採集された試料の分析等の協力を行いました。

白石さんのレース艇「DMG MORI Global one 号」に、マイクロプラスチック採集装置を設置し、レース中に海水からマイクロプラスチックを採集しました。

自治体との連携

―横須賀市―

JAMSTEC横須賀本部が位置する神奈川県横須賀市は、「海洋都市 横須賀」として市民や事業者と連携して、海洋プラスチックごみ対策のために行動することを宣言しています。JAMSTECは、この宣言の賛同事業者の一つとして、共に豊かな海を守るための活動を行っています。その取り組みの一つが、ビーチクリーンやビーチコーミング等のイベントを活用した市民参加型のモニタリング調査です。市民の方々が撮影した海岸の写真を、我々が開発している人工知能(AI)技術を用いて解析することで、海岸における海ごみの量や汚染度等を明らかにすることができます。また、AIそのものの高度化のためにも、大量の画像データの収集が必要不可欠です。JAMSTECと自治体との連携によって、AIの技術開発と市民の満足度向上に向けた取り組みを同時に進めたいと考えています。

協力の環を広げる取り組み

教育・普及―「海洋ごみ」

学習・体験コンテンツの展開―

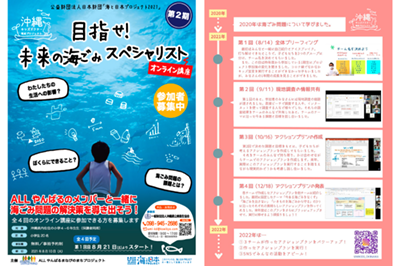

沖縄にあるJAMSTECの拠点「GODAC(国際海洋環境情報センター)」では、海洋ごみ問題を楽しくしっかりと学ぶ教育プログラムを開発、展開し、沖縄県内外の生徒のみなさんに多く利用いただいています。

子ども海ごみスペシャリストの育成を目的とした「沖縄キッズドクター育成プロジェクト」では、海に囲まれた沖縄に住む子ども達が、海洋ごみ問題の解決へ自らが取り組み、海洋ごみ対策ムーブメントを起こす、地元地域の連携を活かした取り組みを実施しています。

また、沖縄版 海岸漂着ごみ認識AIシステムをJAMSTECと市民とが協働で作り上げる取り組みにも挑戦するなど、研究と学校・市民を双方向につなぐさまざまな取り組みも行っています。