2021年8月に公開された気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書(AR6)において、「観測されている温暖化が人間活動に起因する温室効果ガス排出増により生じていることに疑う余地はない」と明言されました。全球規模の温暖化は産業革命前から既に1.1℃を記録し、これに伴い世界各地で熱波や豪雨といった極端気象が頻度・強度を増していることも分かってきました。国内でも、気候変動に対する適応が進められるとともに、温暖化を緩和するためのカーボンニュートラル実現を目指す動きが活発になっています。

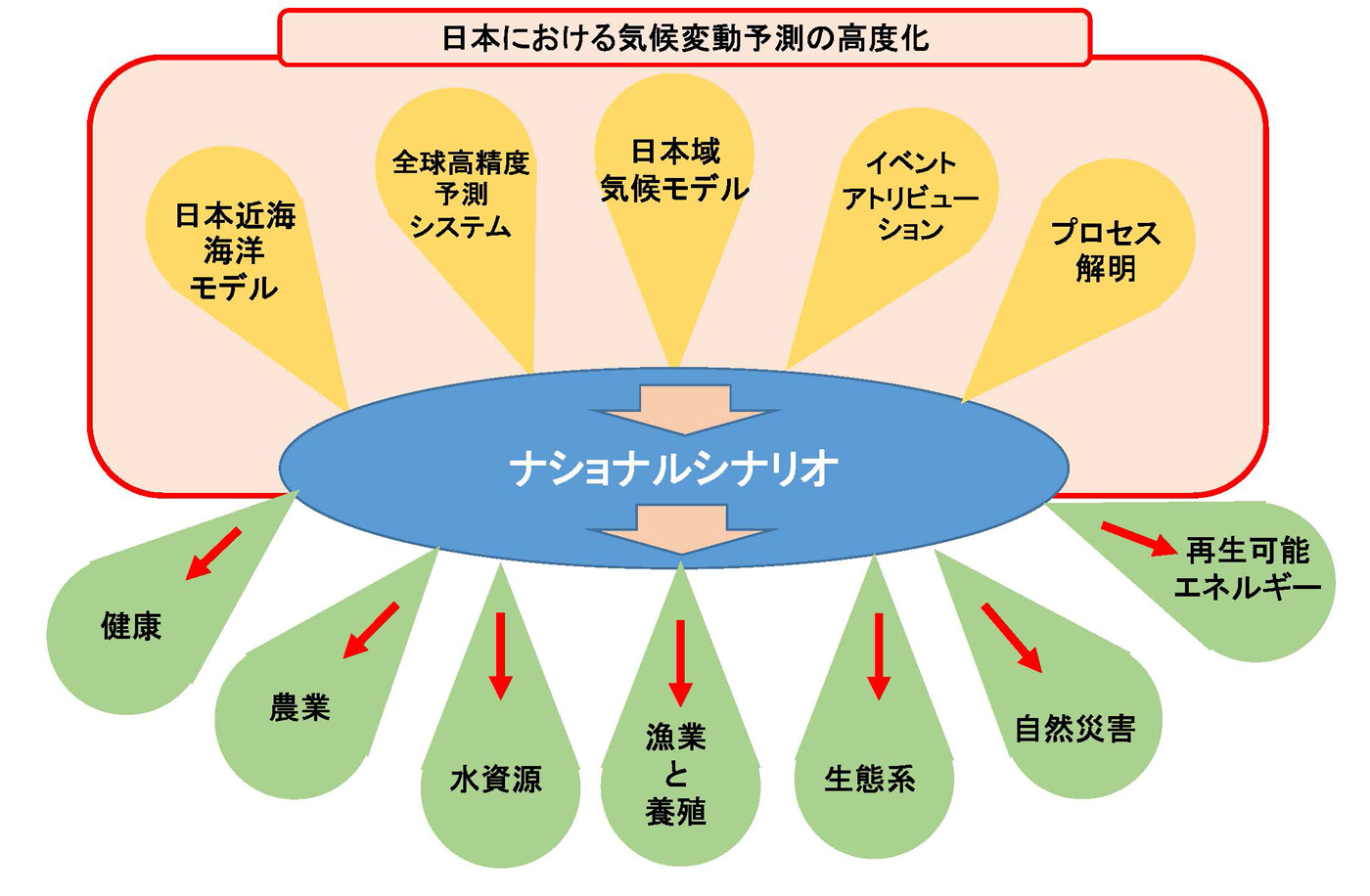

気候変動に対する適応・緩和施策のベースとなるのは、過去の気候変動に対する科学的根拠(エビデンス)に基づく説明と、それに整合する全球から地域までの温暖化予測情報です。我々は、文部科学省が20年にわたり進めてきた研究プログラムにおいて、我が国独自の全球気候モデルMIROCを開発し、地球シミュレータを活用した温暖化予測計算を行ってきました。そのデータはIPCCの報告書に活かされており、個別にも世界トップレベルの研究成果が得られています。

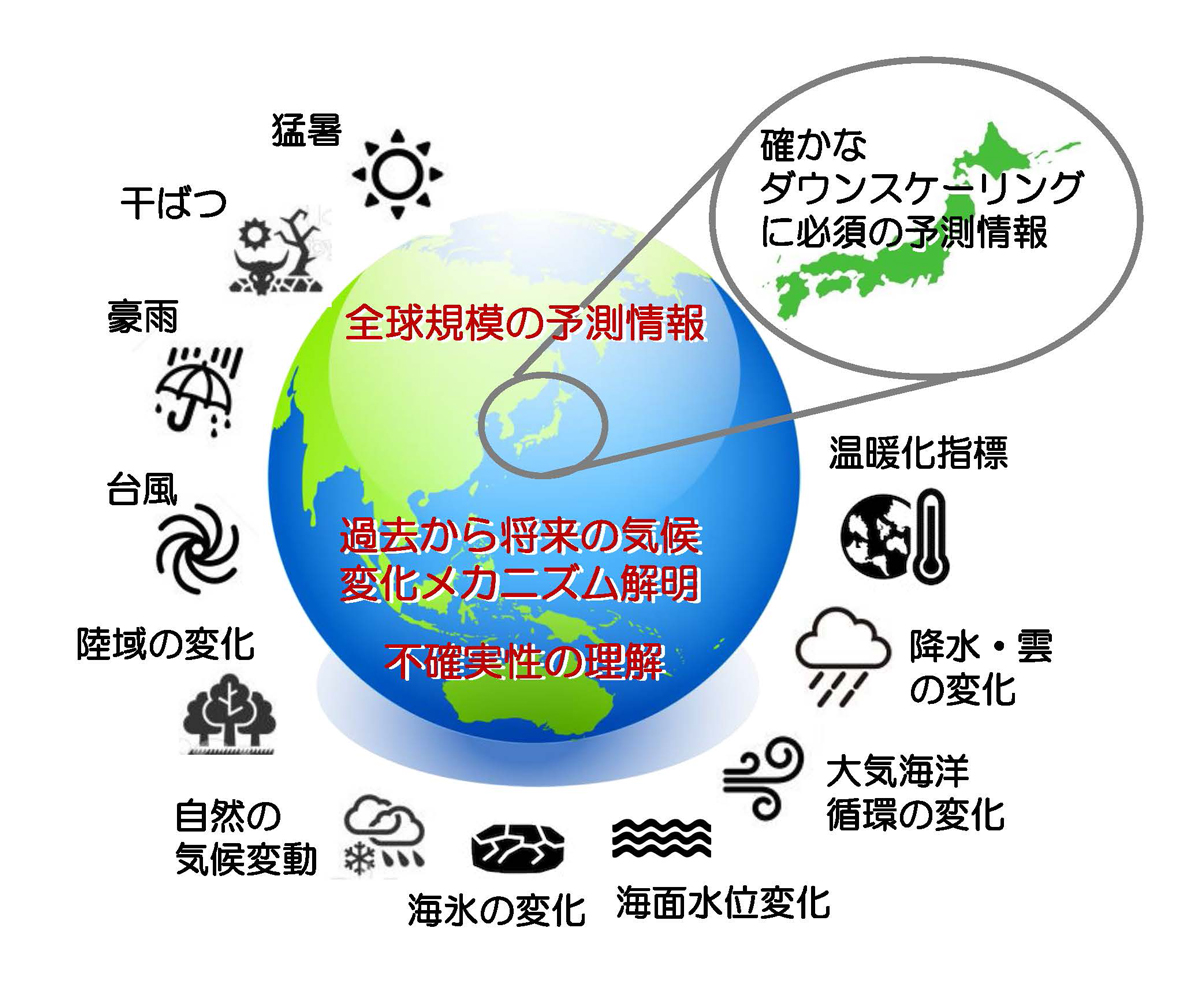

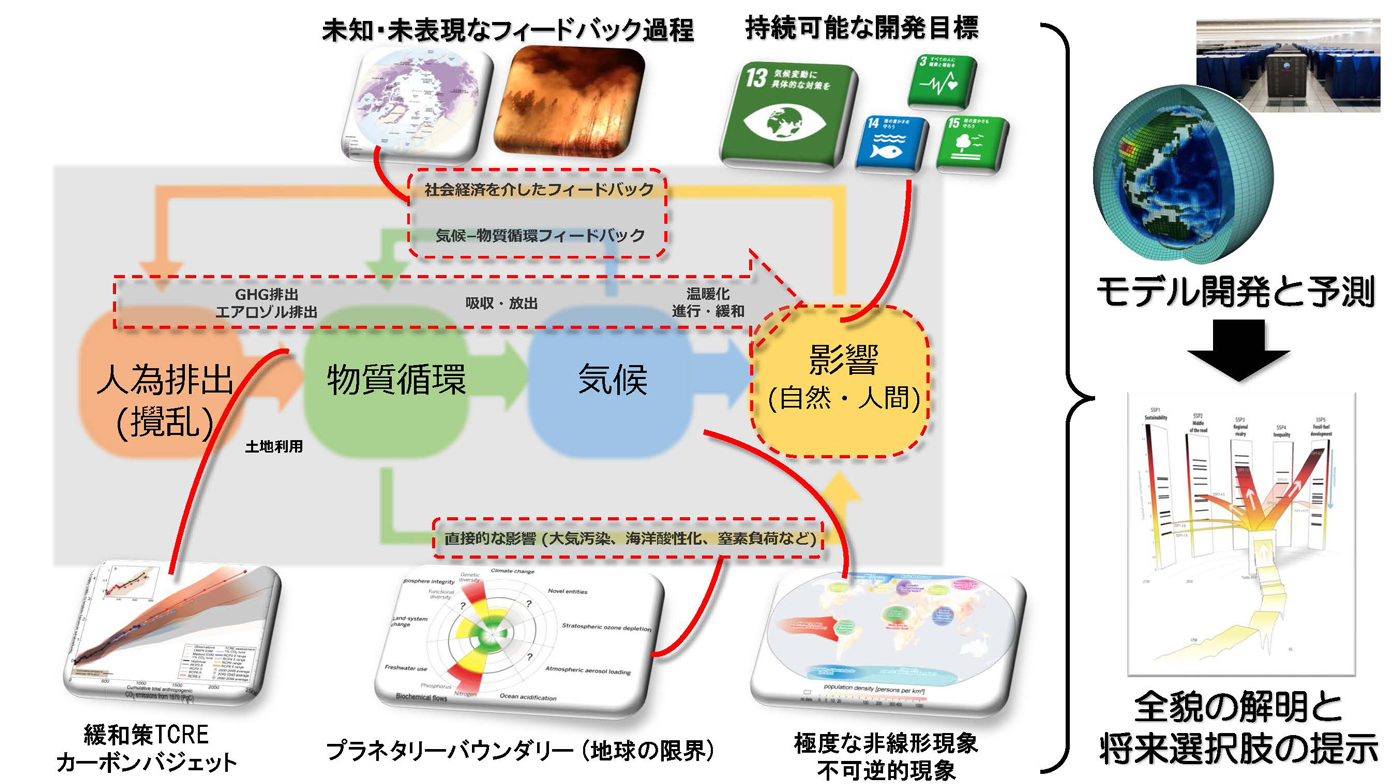

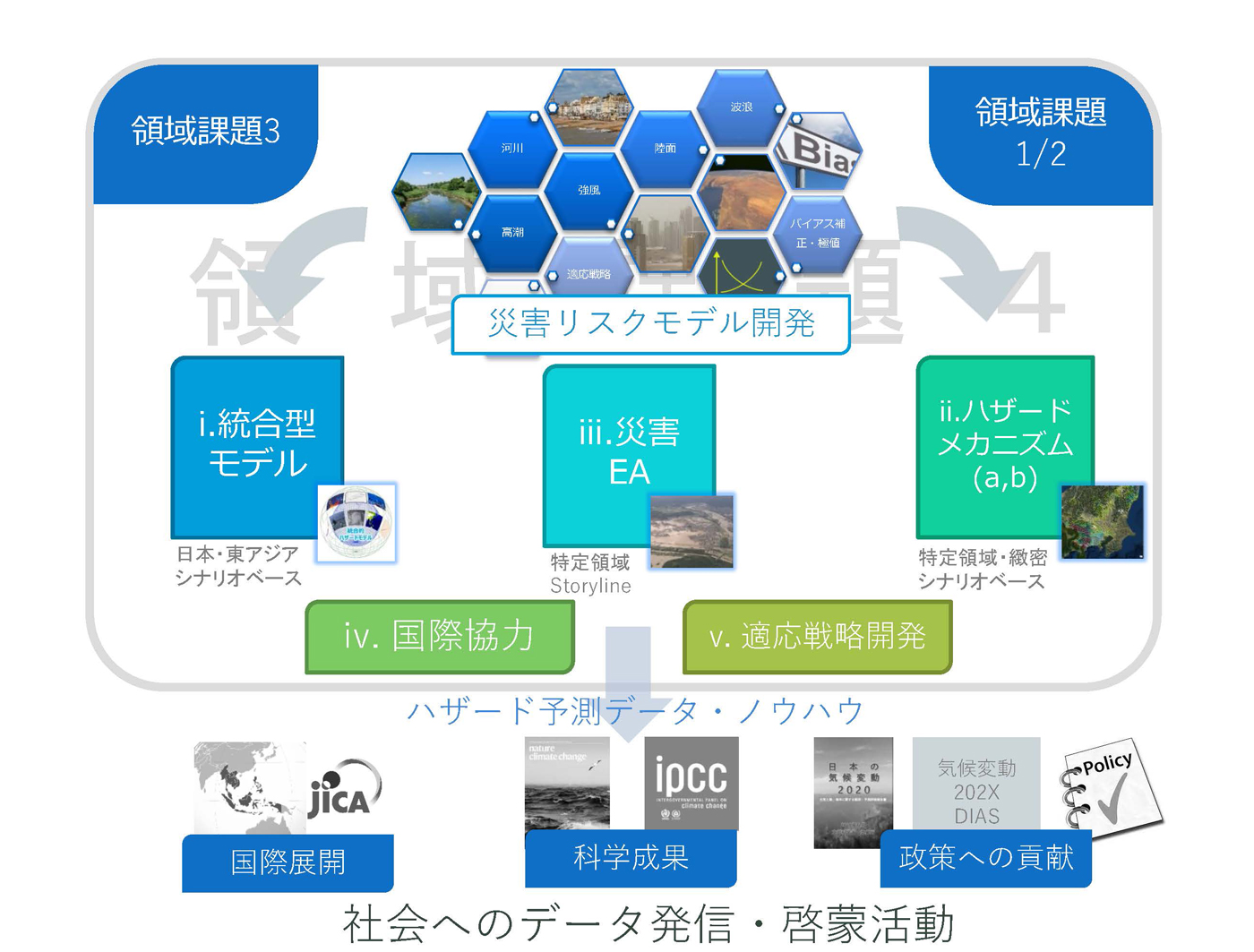

本プログラムでは、IPCC第7次報告書(AR7)を見据え、MIROCのさらなる高度化を、人工衛星データなども活用しつつ実施します。あわせて、AR6で確信度の低かった現象に対する科学的理解を進展させ、エビデンスに基づく地球システム変動の理解と予測を目指します。具体的には、近未来の気候変動・温室効果ガスの挙動にかかわる全球的な予測データを創出するとともに、全球規模の気候変動メカニズムの解明、過去の気候変化の要因分析、将来予測の不確実性制約、個別の極端気象に対する人為的温暖化の影響を評価するイベント・アトリビューション研究などを発展させてゆきます。

| サブ課題 | 代表者 | |

|---|---|---|

| (ⅰ) 気候シミュレーション技術の高度化研究 | ||

| a | 気候・炭素循環予測技術の高度化と予測情報の創出 | 建部 洋晶 海洋研究開発機構 グループリーダー |

| b | モデルと衛星データの融合研究による気候変化プロセスの理解 | 鈴木 健太郎 東京大学大気海洋研究所 教授 |

| c | 陸域環境変化の理解と予測 | 芳村 圭 東京大学生産技術研究所 教授 |

| (ⅱ) 地球システム変動の要因分析と予測 | ||

| a | 地球システム変動の要因分析と予測 | 小倉 知夫 国立環境研究所 室長 |

| b | 過去から将来の気候変動のメカニズム理解 | 小坂 優 東京大学先端科学技術研究センター 准教授 |

| c | イベント・アトリビューション研究の深化と発展 | 今田 由紀子 気象庁気象研究所 主任研究官 |