研究内容紹介

「電気培養で深海熱水噴出孔から電気を食べる微生物を捕まえろ!」

山本 正浩 研究員

紹介を始める前に、、、

一昨年、秋〜年末に掛けて御紹介しました「最近公開となった研究論文紹介シリーズ」に続きまして新たに、我々の行っている「研究内容紹介シリーズ」ということで今回も数人の方に現在取り組まれている研究の一部を今回も、もちろん「やさしく愉快に」紹介して行って頂きます!もしも、やさしく愉快でなかった場合は、、分野長twitterなどへご相談下さい(笑)

「研究内容紹介シリーズ -第1段-」テーマは「培養」

「培養」をキーワードに「冷静と情熱のあいだ」的、各筆者の思いを綴って頂こうと思います。

培養(微生物の)とは、、、微生物を人工的な環境下で育てること。培養の手法?技術?は微生物の研究を行って行く上では非常に重要なことのひとつです! おっと!、詳細は御三方の紹介の中にも出て来ると思いますのでここでは敢てこれ以上は言いません。 それでは「電気培養で深海熱水噴出孔から電気を食べる微生物を捕まえろ!」という事で、D-SUGARの真弓明信 的、最強の1番打者、山本 研究員です。

ちなみに熱心な読者の方へ、、、然る柳川氏の論文紹介第4回の中で、ちょっと玄人な内容の「近年の研究論文雑誌の動向」に関して「ワタクシの考えを次回コラムで書いてみよう。」と言った某分野長のオコトバは忘れてはおりませぬん! 「いそがしぃんじゃ〜ボケ〜!」と執筆拒否をされつづけ早1年、、、クジケズガンバルカイテクレルマデ by編集者

電気培養とは?

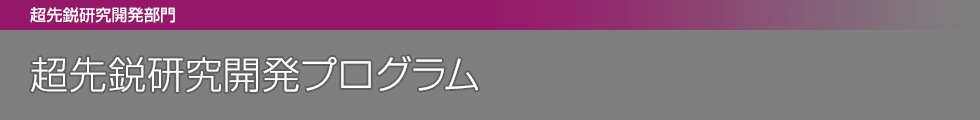

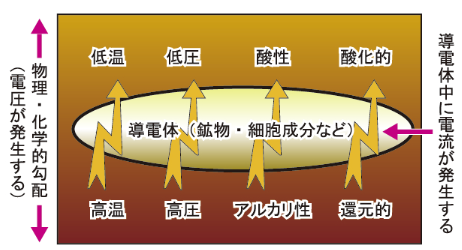

文字通り、電気をかけながら培養する微生物の培養方法。概念としては図1のような感じになる。実際は、条件を細かく設定するために、もう少し複雑な仕掛けになる。

図1、電気培養の概念図

電気培養を行う狙いは?

ズバリ、「電気を食べる微生物」の捕獲だ。

「電気を食べる微生物」とは?

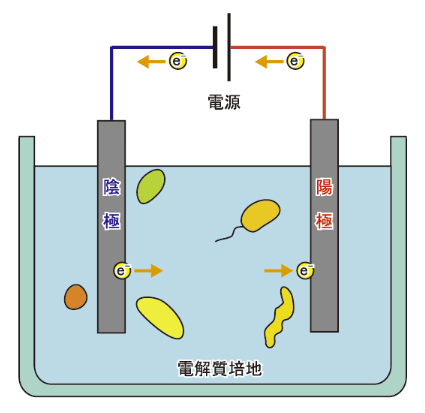

「電子を食べる微生物」とも言い換えられる。電極から放出される電子を細胞内に取り込んでエネルギー源にする微生物である(図2)。

図2、電気を食べる微生物

「電気を食べる微生物」の発見

何年も以前から電気を食べる微生物の存在は予想されてきたが、それを実際に証明することは難しかった。 2015年、日本の研究グループによって、初めて微生物が電気を食べて成長する様子が観察され、微生物が電気をエネルギー源に使えることが実証された。

(文献1、英語論文)

「電気を食べる微生物」の意義

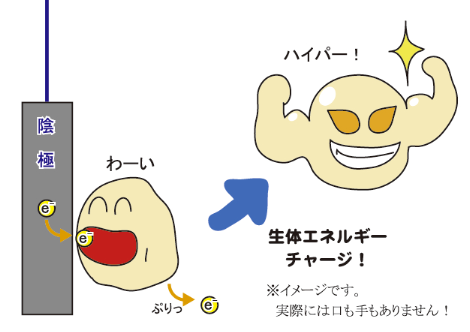

これまで、生物が利用できるのは化学エネルギー(化合物に蓄えられたエネルギー)と光エネルギーだけと信じられてきた。これは、生物が生きるためには、そこにエネルギー源となる化合物または光がなくてはならない、ということを意味する。第3のエネルギー源として電気が加わったことで、化合物や光がなくても電気があれば生物が生きられることになるので生物の生存可能領域は格段に大きくなり、それだけ生物の利用価値が増大する。

(図3)

図3、生物が利用できるエネルギー

電気が発生する場所

自然界で発生する電気と言えば稲妻や静電気のような放電現象を想像するだろう。空気中への放電には高い電圧が要求されるが(稲妻で数億V、静電気で数千V)、今回の話ではこのような高圧電流は関係がない。

「電気を食べる微生物」に必要な電圧は、0.3 ~ 1 V程度と予想される。これは乾電池よりも小さい電圧で、この程度の電圧であれば自然環境中のいたるところに存在する。電圧は物理的・化学的に不均一な場所で生じるが、環境中は基本的に不均一な世界だからだ。電流が生じるためには電圧間をつなぐ導電体が必要だが、これは環境中に存在する鉱物がその役割を果たすと期待できるし、微生物自体が導線をめぐらす例も知られている(文献2、英語論文)。

微小な電流は地中などの環境で頻繁に発生していると考えられる(図4)。

図4、自然界の電気発生

どうして深海熱水噴出孔?

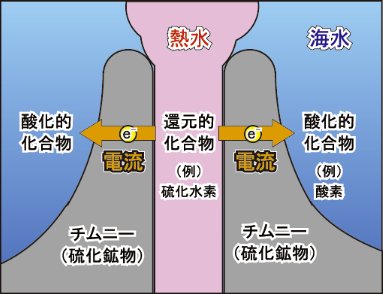

近年の私たちの研究で、

深海熱水噴出孔にかなり大きな電流が発生していることが判明した。

(図5、文献3と文献4、英語論文)

深海熱水噴出孔は自然界でもっとも大規模で安定な発電所と言える。

生態系全体が電気の影響下にあるとさえ言って良い。これほどの恵まれた電気環境なので、電気を食べる微生物がたくさん棲んでいると期待できる。

私たちはこの場所に電気合成生態系が存在すると考えている。

図5、深海熱水噴出孔は天然の発電所

電気合成生態系とは?

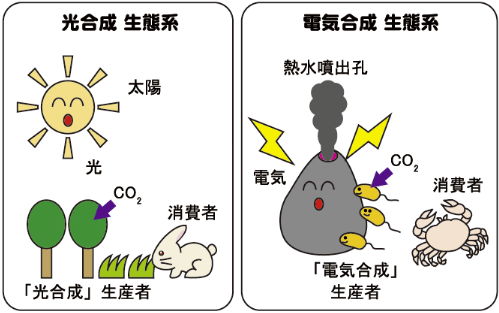

光エネルギー・化学エネルギーを使って有機物を生産することをそれぞれ「光合成」・「化学合成」と呼ぶ。地上では日光を使って光合成を行う植物などが有機物生産を担い、それを消費者たる動物等が食べるので、「光合成を起点とした生態系」が繁栄していると言える。

今回の研究の場合、電気エネルギーを使って有機物を生産するので「電気合成」と呼べる。

電気合成生物が生態系の生産者となって全体のバイオマス量を支配する生態系を

「電気合成を起点とした生態系」

と呼ぶことができる(図6)。

図6、「光合成を起点とした生態系」と「電気合成を起点とした生態系」

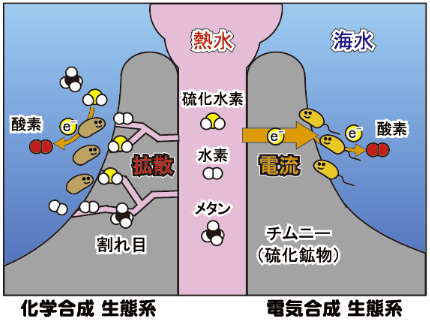

深海熱水噴出孔の生態系は電気エネルギーが支えている?

生態系の全部が電気エネルギーで支えられているわけではない。実際には、熱水に含まれる、硫化水素やメタンなどの化学エネルギーを直接取り込む化学合成生態系が支配的だ。しかしながら、電気合成微生物も潜んでいると考えられる。今までその存在に気づかなかっただけだ。深海熱水噴出孔周辺では、おそらく化学合成と電気合成を合わせた生態系が作られているだろう(図7)。

図7、深海熱水噴出孔の「化学合成」・「電気合成」生態系

電気合成と化学合成を選別できるか?

現在までのところ、「電気のみを食べる微生物」は発見されていない。「ふだんは化合物を食べるけど電気も食べられる微生物」という微生物が発見されている。実は、環境中の微生物の多くはこのような兼業的な電気食い能力を保有しているとも考えられ、生態系中には電気合成と化学合成が常に混在しているのかも知れない。

生体エネルギーの本質

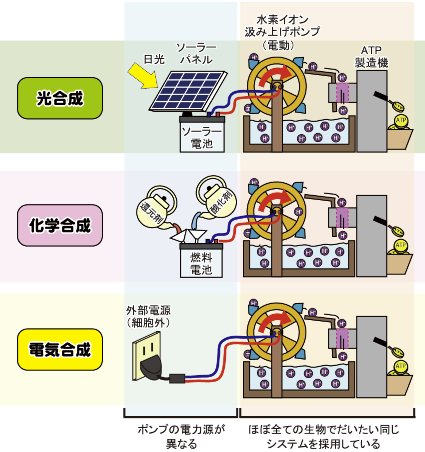

「電気を食べる」とは、電極のような導電体から電子を引き抜く能力を持つという意味だ。何のための電子を引き抜くかと言えば、電気の力で水素イオンポンプを動かすためだ。ポンプで汲み上げられた水素イオンは、ATPと呼ばれるエネルギー通貨の生産に使われる。実は、化学合成生物も光合成生物も、細胞内ではこの電動の水素イオンポンプを動かしてATPを作っている。生体エネルギーを生産するシステムはほとんどの生物で同じなのだ。ポンプを動かす発電機のエネルギー源の違いが、化学合成、光合成、電気合成の違いになっているだけなのだ。(図8)

現在、自動車の燃料に多様性が生じているように(ガソリン・軽油・エタノール・水素・電気・日光など)、生命も進化の中で多様なエネルギー源に対応してきた。どのようにエネルギーを確保するかが生命の最大テーマの一つと言っても良い。今、私たちは電気を利用する微生物の存在に気づき、生命の生存可能空間がこれまでの想像以上に大きく拡がっていることを知った。

「地球上に存在する微生物の99%以上を、人類はいまだ培養できていない」とは、しばしば指摘されることだが、その正体の一部を知る手がかりを得たのだ。

図8、生物のエネルギー生産メカニズム

生命の多様化の歴史を電子の流れで読み解く

化学反応は、電子移動で記述でき、熱力学と動力学の制御下にある。したがって、連続的な化学反応の流れで構成されている細胞内の代謝ネットワークは高度に集積された電子回路と解釈できる。生命の進化の歴史はこの集積回路の発展の歴史とも換言できる。最も原始的な集積回路が最初の生命の姿なわけだ。

生命システムを電気的に捉える一連の研究は、究極的には、「生命はどこから来てどこへ向かうのか?」という人類最大のテーマを扱っていると言えるだろう。

と言うか、そういう段階にまで達したいと思う。

最後に

今回は「電気を食べる微生物」をテーマに研究の紹介をした。

しかし、何も電気にこだわる必要はない。エネルギーをいかに獲得するかは生命のテーマだ。エネルギーの種類の数だけ生命システムも存在するという可能性を考えるのが生命科学者の務めだと思う。熱エネルギー・機械エネルギー・核融合エネルギーを食べる生命体がいないとどうして言い切れようか。人類にとって地球はまだまだ未開だし、宇宙はさらに宏大で深淵だ。私たちの知らない生命システムがあって然るべきなのだ。

科学を語るとき、それを心から楽しみたいと思う。

一聞すると荒唐無稽と思われる、だけれども面白い仮定を提起し、そこから確実に反証される部分を削ぎ落とし、本当に実在し得る可能性の部分のみを残すという工程を繰り返すことで一つの仮説を洗練させていくという作業、そしてそれを検証する方法の模索を、科学を愛する人たちとの議論の中で行えれば至上の喜びである。

酒があれば尚良し。参加者求ム。

- 参考文献

- 1) Ishii, T. et al. 2015. Front. Microbiol. 6: 994.

- 2) Kato, S. et al. 2012. PNAS. 109: 10042.

- 3) Nakamura, R. et al. 2010. Angew. Chem., Int. Ed. 49: 7692.

- 4) Yamamoto, M. et al. 2013. Angew. Chem., Int. Ed. 52: 10758.

ページ先頭へ戻る

高井分野長のつぶやき

★なんか研究内容紹介が全体的にゴルゴ13のような語り口になっているのですが、どういう動機だったのでしょうか(白目)?

漫画の読み過ぎではないでしょうか?

サラリーマン金太郎風バージョンもあるの?

-

単に「である」調で書いただけなんですけどねぇ。

確かに飲むとハートの中の本宮ひろ志が目を醒まして

タギッタ論調にはなります。

「最後に」あたりは深酒しながら書いたような気がします。

★「最後に」に書いてあることが素晴らしくかっこいい!!!!んですけど、この文章だけ読んで、もしかして「ジュンときちゃった」レイディが実物を見て幻滅しちゃわない?とか想像する自身の心の余裕と平静は準備できていますか?

-

そんな想像しなかったし、する必要もないと思いますが、

そうだったとしても幻滅させないんで超ヨユー。

レイディかどうかはともかく、科学談義で幻滅させないように頑張ります。

★もしかしてイラストまで手がけたのでしょうか?だとすれば凄いですね。ごいすー

-

いや〜、それほどでもー。

★とてもよく出来た解説で質問したい内容が何一つ思い浮かばないんですけど、山本さんって出来る男ですね!

-

いや〜、それほどでもー。

★出来る男のわりには論文少ないっすね(ニッコリ)。

-

いや〜、それほどでもー。これから量産します(ニッコリ)。

ページ先頭へ戻る