超先鋭研究開発部門

将来を見据えた

「挑戦的・独創的」な研究・技術開発

海洋空間という極限的な環境、あるいは地球最後のフロンティアに対し、挑戦的・独創的な研究開発に取り組むことで、将来の「海洋国家日本」を支える飛躍知及びイノベーション創出に向けた科学的・技術的な知的基盤の構築を実現していきます。

国民への科学・技術への興味と関心を喚起し、ひいては我が国の科学技術政策の推進に大きく貢献します。

また、機構における研究開発の基礎を支え、異なる分野の連携を促進し、課題解決を加速します。

福留孝介は今日も決勝ホームランを狙う

2001年頃、フジテレビ系列の深夜時間帯で「プレゼンタイガー」という番組が放映されていたのを覚えておられる方はいるだろうか。それはテレビ局に持ち込まれたイベントや企画のキャッチコピーやシンボルマークの募集等の依頼に対して、大手広告代理店の「伝説」の営業マン達がプレゼン対決して最終審査を行うというような番組だった。視聴率が良かったのかどうかはわからないが、結局番組自体は半年ぐらいしか続かなかったようだ。私の周りでは、大手企業に就職して中堅サラリーマンになっていた大学時代の友人達と飲んでいる時に会話の話題に上るぐらいにはニッチ的人気があったように思う。当時、プレゼン大国アメリカでの留学やポスドク経験を経た後、海洋研究開発機構(JAMSTEC)に一年契約の研究員として採用され、研究者としてのテニュア・ポジションを得るための厳しい生存競争を生き抜く獣と化していた私は、自身のプレゼンテーション能力には(根拠はなかったが)圧倒的な自信を持っていたので、たまたまこの番組を観る度に「広告代理店の営業マンのプレゼンって教科書通りで薄っぺらいなー。こんな気迫のないテクニックだけの相手なら100回やっても95回は勝てるわ!」と思っていた。大学時代から「薄っぺらい論客やら大学教授の類い」を小馬鹿にしていた友人達とは、酔いに任せてそんな事を話しながら変わらないシンパシーを確認し合っていたのだろう。

あれからもう18年たった。私はもはや厳しい研究世界を生き抜く研ぎ澄まされた獣のような存在ではなく、上からも下からも要求を突きつけられ常に葛藤と矛盾を感じながら日常と妥協に振り回されるばかりのJAMSTECのヨレヨレ研究管理職になった。そしていつの頃からか世間は、「研究とは知的好奇心と欲求や野心に基づいたごく個人的な密やかな営みであり、あるいは全人類の共有思念や文化・社会価値創造を(勝手に)代償する崇高な行為なのだ」なんて朗らかに言える雰囲気ではなくなった。今の日本では、公的資金に支えられた研究とは納税者(国民)の功利探求代償行為、しかもできる限り効率的かつ短期的費用対効果に優れた事業、でなければならないような大きな圧を感じざるを得ない。

再び古い記憶を遡って申し訳ないが、私が小学生だった頃、学期の始まりや終わりになると毎度毎度決まって先生が大掃除に向けた金科玉条として「雑巾持って来い」と指令を発し、私たち従順な小学生はせっせと雑巾を学校に献上していたものだ。私のような大学や研究開発法人の研究管理者は今や、年度や中期計画の始まりや終わりには毎度毎度、組織の上層部や役所に「雑巾持って来い」の代わりに「イノベーション(のネタ)持って来い」と言われるのである。封建的な雰囲気が残る田舎の学校では「雑巾は必ず古いタオルなどを使ってお家の人に作ってもらうこと!」とかいう時代錯誤的な注釈が加わっていたものだが、なわばり意識の残る役所界隈では「イノベーションはこちらが指定した集中と選択のテーマとなわばりの間取りにフィットするオリジナル風のものを研究者に作ってもらうこと!」という発注が飛ぶ。

このような状況では、個人的な欲求に基づくような極めて小規模な研究活動はともかく、ある程度以上の予算や人材を必要とする規模の研究活動には、たとえその目標が全人類に共通するような知的好奇心の代償的探求や文化的価値の創造であったとしても、その研究提案には、「事業としての合理性や短期的費用対効果」に対する作意や恣意、妥協や忖度といった「装飾」が必要とならざるを得ない。つまり、冒頭で紹介した「プレゼンタイガー」という番組での伝説の広告代理店マンのように、自身の趣向や意志とは関係なく与えられたお題に対する合理性や費用対効果に基づく局所最適解を迅速に見つけ出し、たとえ薄っぺらいとしてもセオリーに則った(テクニカルに)上手いプレゼンテーションを実行できる者が勝ち組となりやすい。そしてもっと重要なことは、その勝者が次のテーマや勝敗のルールを有利に決定できる潜在的権力となって勝ち組のためのゲームが連鎖して一層強化されてゆく点、ではなかろうか。

「一、二回ぐらいなら平気。べ、べ、べつに自分に嘘はついてないんだからねッ」という軽い気持ちや「博士課程学生の援助や若手研究者のキャリアパスを確保するためにも...」といった善意から、つい手を出して一旦ゲームの勝者になると、まるでインターネット上でよく見る薬物中毒者の心理を解説したイラストのようになかなかその連鎖から抜け出せない。そんな研究者も決して少なくないはずだ。偉そうな事を言っている私だって、決してその連鎖とは無縁の「京都の山中に隠遁する徒然なる兼好法師」のような存在ではなく、むしろ隙あらば勝ち組側へ割り込もうとしている人間かもしれない。さらに言えば、学術関係者の多くは短絡的に「事業としての合理性や短期的効果に基づく科学技術政策」を役所のせいにしがちであるが、実はその連鎖を作り出している真の潜在的権力は研究者自身、しかも「プレゼンタイガー」的勝ち組研究者だけでない、あらゆる研究者が奥底に持っている「ちょっとした欲や善意」の発露、に他ならないのではないか。そして困ったことにテレビ番組は視聴率が悪ければすぐに終了となるが、政策はすぐには方針転換できないものなのだ。なかなか難しい問題なのである。

しかし最近、なんとなく夏目漱石の「草枕」の書き出しを読み返した時、私の中で霧が晴れたような気になった。以下、引用と私の勝手な解釈を示そう。

智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟さとった時、詩が生れて、画が出来る。

研究資金の獲得のための合理性や費用対効果ばかりを考えれば真の研究の価値を損ねかねないし研究業界では角が立つ。業界の人間関係や情ばかりにとらわれると一体研究で何がやりたかったのかわからなくなりそう。学術的興味という研究者の意気や意地を通そうとすると(資金や人繰りの面で)窮屈きわまりなくなる。とにかく今の研究業界は住みにくい。

こんな環境・組織はだめだと思って別の良さそうな環境・組織へ移りたくなる。しかしどこに行っても大して状況は変わらないと分かった時、自分が本当にやりたい研究がなんなのか、研究者としてどう生きていきたいのかの本質が見えてくるのではなかろうか。

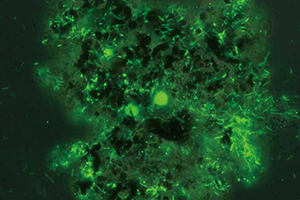

そうなのだ。そもそも研究とは、たとえその究極の目標が全人類的な知的好奇心の探求や文化的あるいは社会的な価値の創造であったとしても、その出発点は研究者個人の情動に依るごく私的な営みに過ぎない。突き詰めて考えれば、私はただ、巨大な空間である地球の深海や地下世界で40億年という途方も無い時間の中で誰にも知られることなく脈々と生を紡いできた生命達の成り立ちや生き様の真実を(誰よりも先に誰よりも詳しく)知りたいと欲しているだけなのだ。それを論理と実験(仮想現実)で理解するだけでなく、できればその現場に行って直感的に理解することに至極の悦びを感じているのだ。その悦びの先に、「地球における生命の誕生」の過程や「地球外生命の存在」の探索と証明、あるいは常識外れの生命現象を活かした「思いがけない人類や社会に役立つ新しい技術」の開発、といった遙かなる到達点が自分には鮮明に見えている(と思っている)。そこへ至る過程に多くの困難や障壁があることもよくわかっているし、その研究の価値が少なくとも一定の他者に評価されなければできないことだ。しかしそこへ至るベストな選択が、例えば野球の試合で言えばホームランしかないと自分が信じているならば、どれほど強い逆風が吹いていようとも失敗や批判を恐れず自身の頭脳・身体能力・経験を総動員し研ぎ澄まされた集中力と覚悟を持ってホームランを狙うべきなのだ。

だとすれば、今の私が目指すべき研究に対する姿勢は、土壇場での阪神タイガース・福留孝介選手の打席に他ならない。中日ドラゴンズに在籍していた全盛期の若き福留は走攻守あらゆる能力に秀でた「全能的プロ野球選手」であり、対戦チームのファンからすれば最も忌み嫌うべき凄い選手だった。しかし福留が苦しいメジャーリーグ経験を経て阪神タイガースにやって来たとき、すでに彼の野球選手としての能力は下り坂に入っており、さらに日本のプロ野球に適応できずに苦しんでいた。当時の福留の境遇には、ある意味「研究の獣」からヨレヨレの管理職となった私を重ねることができる。しかし、すでに過去の人と思われつつあった福留が、チームメイトが誰も打てない好投手相手のここぞの場面には高い頻度でホームランを打ったのだ。あらゆる投球に対して瞬間的に反応する技術と筋力でホームランを打つ能力がすでに自分にないことをわかっている福留は、勝利への肝となる場面では狙いをほぼ相手の決め球一点に絞り、狙いが外れたら三振やむなしの全身全霊の一振りに賭けた。その時の福留の打席には、「追い込まれたら軽打でヒット」とか「ファールで粘ってあわよくば四球」というような小さな欲や個人の面目のための迷いは一切無く、自分がホームランを打つことがチームを勝利に導く最善策であるという無我の覚悟と研ぎ澄まされた集中力が漂っているように見えた。

緊張の一瞬、体をねじきらんばかりの一閃の反動でバランスが崩れ一塁側に倒れ込むような姿勢から白球が放たれ、球場の空気を切り裂きながらわずかの静寂が訪れる。直後、勝利を確信した大歓声が沸き起こり、1塁ベースを回った福留が手を突き上げるのだ。そんなシーンを我々ファンは何度も目撃し、歓喜に酔いしれた。今年2019年のシーズン、福留はセリーグ最年長野手となっている。試合中はかなり頻繁にヨレヨレした姿を見せるが、今日も福留は変わらず土壇場での決勝ホームランを狙っている。そして我々ファンも変わらずそんな福留の打席にいろんな想いやささやかな夢をのせて一喜一憂しているのだ。私の研究もそんな福留の打席とファンのような関係でありたいと強く思う。

超先鋭研究開発部門

部門長 高井 研