このプレスリリースには、ジュニア向け解説ページがあります。

2009年04月02日

独立行政法人海洋研究開発機構

北極海の海氷激減で温暖化監視の精度が低下

〜氷上気象ブイ観測網の縮小による影響〜

- 1.

- 概要

独立行政法人海洋研究開発機構(理事長 加藤康宏)地球環境変動領域寒冷圏気候研究チームの猪上淳主任研究員及び地球シミュレータセンターの榎本剛研 究員が参加する研究チームは、国際北極ブイ計画IABP(注1)で展開されている氷上ブイ(注2)が配信している観測データが北極海の大気循環解析の精度にとって極めて重要であることを示しました。北極海の海氷激減に伴い、氷上ブイの個数が減少すると、大気再解析データ(注3)の精度は局所・短期的には10個当たり1 hPa、広域・長期的には10個当たり0.1 hPa程度低下すると見積られます。本研究は、気象庁、海洋研究開発機構、同志社大学との共同研究の一部として実施されたものです。

北極海の海氷激減に伴う氷上ブイ観測網の縮小が及ぼす大気再解析データへの影響を示した前例はなく、今後の北極ブイ観測網を国際的に維持・発展させる必要性を示す極めて重要な知見です。

この成果は、米国地球物理学連合発行の雑誌Geophysical Research Lettersに掲載されるとともに、4月5日から9日の間、東京大学・本郷キャンパスで行われる2009年度日本海洋学会春季大会において発表されます。

タイトル: Impact of observations from Arctic drifting buoys

on the reanalysis of surface fields著者名: 猪上淳、榎本剛、三好建正、山根省三 - 2.

- 背景

北極海は、近年の海氷の激減が示すように、地球温暖化の影響が最も顕著に現れる領域であるため、北極域気候システムを観測することは、温暖化の監視、温暖化予測の検証にとって非常に重要です。また、最近の研究で、夏から秋にかけて北極海の海氷が減ると、それに続く冬は日本を含む東アジアで寒くなる傾向が示されているように、北極域の気候は日本の気候とも関連があります。

北極海は陸地がなく、地理的に固定された場所での地上気象観測や高層気象観測ができないことから、海氷上に設置されたブイにより気圧、気温などの表層気象観測が行われています。当機構もこれまでほぼ毎年氷上ブイを設置し、国際北極ブイ観測網の構築に貢献してきました。北極海の観測データは、数値天気予報や気候研究に利用される、時間的、空間的に均質な大気再解析データの精度維持に役立ってきました。

しかし、近年の海氷激減に伴い、ブイを設置できる厚い海氷が存在する領域が年々限定されつつあります。(通常、北極海では海氷上にブイを設置します。)夏に海面が露出しブイを設置できなかった領域は夏だけでなく続く冬にも広いデータ空白域となります。それによる大気再解析データの質の低下を招く恐れがないか、またブイ観測網の将来を考える上でブイの有無が及ぼす大気再解析データへの影響を評価が必要となりました。

- 3.

- 研究方法の概要

研究チームは、「地球シミュレータ」用に最適化された大気大循環モデルAFES(注4)及び気象庁のデータ同化手法LETKF(注5)を組み合わせた「AFES-LETKF同化システム」を用いて、ある時刻の大気の状態が同等に40通り解析される独自の大気再解析データセットALERA(注6)を作成しました。一般に、解析値には誤差が含まれていると考えられますが、既存の手法では見積りが困難であるため、従来のデータセットでは解析精度に関する情報が提供されていません。これに対し、AFES-LETKF同化システムでは、40通りの解析値から大気解析の不確定性を定量的に求めることが可能です。ALERAの解析値は、既存の再解析に遜色ないことが確認されています(Miyoshi et al. 2007)。さらに、解析精度という有用な情報が追加されたことにより、最適な観測システム設計への利用価値が高まりました。この研究では、今後の観測計画の参考とするため、このシステムを活用して氷上ブイの解析精度に与える影響を評価しました。入力する観測データは、北極漂流ブイデータも反映されている気象庁の数値天気予報用データを利用しました。比較実験として、北緯70度以北の海上の気圧データを除いた実験も行い、ブイデータの有無が及ぼす大気循環への応答を調べました。

- 4.

- 解析の結果

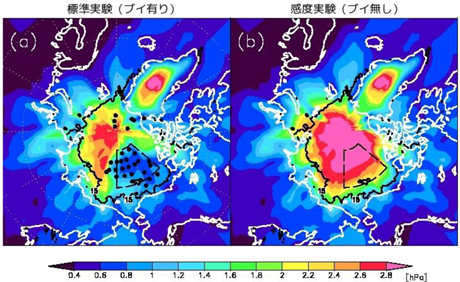

北極ブイデータが反映された場合の解析結果(図1a)から、ブイがある太平洋側北極海は海面気圧の精度が良く、ブイが少ないロシア沿岸域を中心とした東部北極海は精度が悪いことが分かりました。さらに、この実験からブイを除いた解析をしてみると(図1b)、精度の悪い領域はブイがあった領域にとどまらず、元々ブイが無かった領域もより不確定性が大きくなることが示されました。

この結果は、氷上ブイから配信される気象データが北極海全体の大気循環の精度向上に役立っていることを示しています。

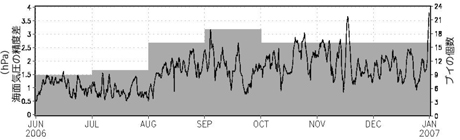

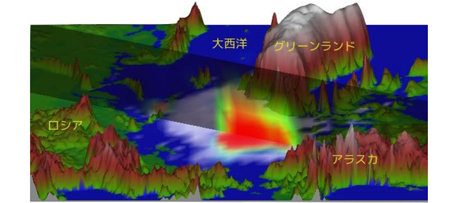

氷上ブイは、毎年春から夏にかけて設置されるため、その個数は夏に最多となります。氷上ブイが多数設置された2006年8月に着目すると(図2)、海面気圧の精度が約1 hPa改善されていることが示されました。氷上ブイによる観測データがないと海面気圧は平滑化されるため氷上の気温や風にも影響が現れ、海氷面の熱収支や海氷の漂流の見積もりにも著しい誤差を伴うことが予想されます。また、解析精度の影響は上空の高度場や温度場にも及ぶことが分かります(図3)。

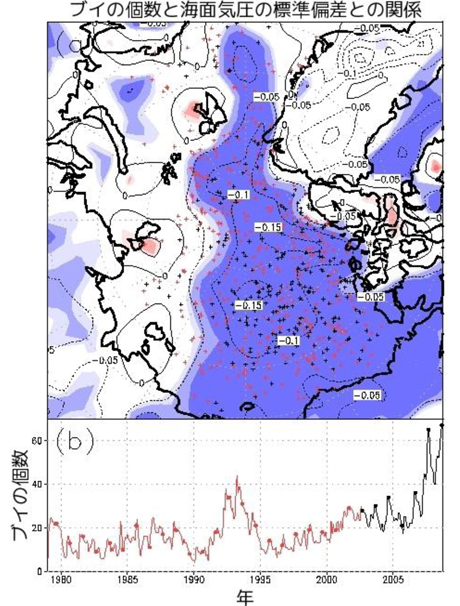

国際北極ブイ計画IABPによるブイは1979年からデータ配信を行っており、アメリカ・ヨーロッパ・日本でそれぞれ作成されている既存の大気再解析データを用いて、ブイの個数が及ぼす大気循環解析への影響を調べることが可能です。ブイの個数は季節変動を伴いながら年々変化しますが(図4b)、ブイ観測が頻繁に行われてきた西部北極海(アラスカ、カナダ、グリーンランド側)の海面気圧の解析精度に有意な相関(ブイの個数が多いと大気再解析データ間の解析誤差が小さくなる)があることが分かりました(図4a)。

逆に、もし海氷減少に伴ってブイの個数が減ってしまうと解析精度が悪くなってしまうことも示唆されます。2007年以降、国際極年によってブイの個数は一時的に急増しましたが、海氷域は限られているため、ブイ観測網は縮小する傾向にあり、北極海全体の解析精度が効率的に改善されているとは言えない状況です。

- 5.

- 今後の展開

地球温暖化予測をより正確に検証するためには、北極海上の温暖化監視を精度良く行うと同時に、そのような現場観測データの蓄積が必要不可欠です。

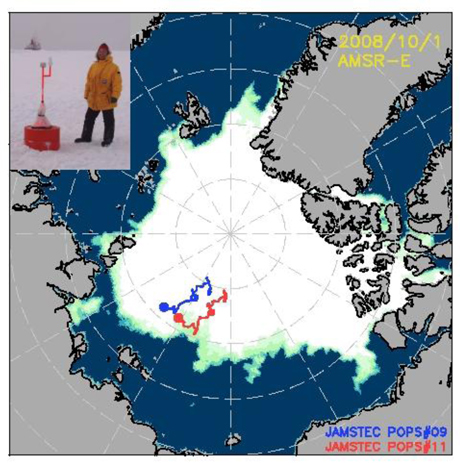

本研究で明らかとなった解析精度の悪い領域では、今後不確定性を軽減するためにもブイ観測を積極的に行う必要があります。当機構では、この解析結果を踏まえて、2008年に漂流ブイ「POPS(注7)」2機をロシア側に近い海氷上に設置しました(図5)。

また、近年、夏に海面が広範囲に露出する傾向にあるため、冬の結氷・夏の融解にも耐えられる漂流ブイシステムの研究開発が望まれます。ブイ観測の空間密度を保つために、どこにブイを設置するのが効果的かを判断するには「地球シミュレータ」を用いた本研究による手法が適しており、今後国際的な北極ブイ観測網を構築する際に応用されることが期待されます。また、当機構の海洋地球研究船「みらい」の北極海航海で取得される高層気象データを用いることにより、北極圏・寒冷圏の気象予測可能性への影響についても研究を進めて行く予定です。

用語解説

- 注1:

- 国際北極ブイ計画IABP (International Arctic Buoy Programme):

天気予報や研究で利用される北極海の気象・海洋データを提供するための、漂流ブイ観測網を維持する計画。ブイの設置と観測データの配信は各研究機関で行いますが、どこでどのようなブイを設置するかなどの情報収集と研究機関間の調整も行っています。この計画は、世界気候研究計画(WCRP: World Climate Research Programme)や世界気象観測網(WWW: World Weather Watch)にも貢献しています。

- 注2:

- 氷上ブイ:

海氷の上に設置し、海氷の漂流とともに移動しながら観測するブイ。海洋、海氷、気象用など用途別にいくつかのブイがあり、砕氷船や飛行機で海氷域に行き現場で設置する必要があるものや、飛行機からパラシュート付きで落下させるタイプなどがあります。データはいずれも衛星通信を介して送信されます。当機構が利用しているPOPSブイ(注7)は、海洋と気象を観測するタイプで、海氷上の設置作業が必要です。

- 注3:

- 大気再解析データ:

観測値とモデルの予測値とを組み合せて、風、気温、水蒸気分布等大気の状態を推定した値を解析値と言います。解析値は、毎日数値天気予報の初期値として用いるために作成されています。この解析値は初期値としては有用ですが、システムが更新されるとデータの品質が同一ではなくなるため、気候研究には不適当です。そこで、気候研究のために、過去の観測に対して最新のシステムを一貫して用い解析をやり直したものが再解析データです。

- 注4:

- 地球シミュレータ用大気大循環モデル AFES

(Atmospheric General Circulation Model for the Earth Simulator):大気大循環モデルとは、流体力学や熱力学の方程式を基に、気温や流れの変化を計算するためのプログラム。地球シミュレータセンターが、地球環境変動領域の協力の下、開発・改良しているAFESは、東京大学気候システム研究センターと国立環境研究所が開発した大気大循環モデルを参考に、地球シミュレータで高速に計算できるように書き直したもの。その性能が認められ、2002年ゴードンベル最高性能賞を受賞しました。

- 注5:

- LETKF(Local Ensemble Transform Kalman Filter、

局所アンサンブル変換カルマンフィルタ):アンサンブル予測データから推定される確率密度分布を利用して、最適な解析値及びその誤差を推定するデータ同化アルゴリズムのひとつ。並列計算に適しており、高速に解析ができます。メリーランド大学が開発したアルゴリズムを元に、気象庁が地球シミュレータ上で開発しました。

- 注6:

- ALERA(AFES-LETKF experimental ensemble reanalysis、

AFES-LETKF実験的アンサンブル再解析):AFESとLETKFを組み合わせたデータ同化システムを用いて作成された再解析データセット。水平解像度80 km、鉛直48層のAFESを用いた40個の予測と観測データとをLETKFに入力し、2005年5月から2006年1月中旬までの約20か月間のデータを作成。地球シミュレータセンターから公開されており、研究目的に無償で利用できます。(http://www.jamstec.go.jp/esc/afes/alera/)

- 注7:

- POPS (Polar Ocean Profiling System):

北極海多年氷海域でアルゴフロートによる観測を可能にした観測システム(図5)。海氷に取り付けたプラットフォームからケーブルを吊り下げ、これに沿ってアルゴフロートが水深10〜1,000 mの間の水温・塩分を観測。プラットフォームに送られたデータは、イリジウム衛星通信により当機構にデータが送信されます。水温・塩分の鉛直連続データと共に、プラットフォームで気温・気圧データも観測しています。

- 図1:

- 2006年8月の平均海面気圧の精度 (値が大きいほど精度が悪い)。(a)北緯70度以北のブイデータを入れた計算(CTL:標準実験)、(b) ブイデータを除いた計算(ARC:感度実験)。黒点はブイの位置を示す。ブイがある領域は精度が良く、ブイを除くと北極海全体で精度が悪くなる。陸域は気象観測が充実しているため精度は基本的に良い。

- 図2:

- 2006年6月から2007年1月までの海面気圧の精度の差(黒線: 値が大きいほどブイの効果で精度が改善)と領域内のブイの個数(陰影)。図1の破線領域内のブイ無し実験からブイ有実験の差(ARC-CTL)を計算。ブイの個数が増えると精度が改善される。

- 図3:

- 2006年8月の高度場における精度差の3次元分布(ARC-CTL)。暖色系ほど観測データが無いことによる精度の悪化を示す。海氷域は白い領域。ブイの有無によって生じる海面気圧の精度差は上空の高度場や気温の精度にも影響する。

- 図4:

- (a) ブイの個数に回帰した4つの大気再解析データ (NCEP/NCAR(アメリカ)、 NCEP/DOE(アメリカ)、 ERA40(ヨーロッパ)、 JRA25(日本))間の月平均海面気圧の標準偏差(ばらつき)。ブイの個数が少ないと4つのデータ間のばらつきが大きくなる(精度が悪くなる)。青色が濃いほど、有意な負の相関(ブイの個数が多いと4つのデータ間の精度が良い)関係があることを示す。 赤印は1979年〜2001年各9月のブイの位置、黒印は2002年〜2008年までの各9月のブイ。ブイが集中するアラスカ・カナダ側で相関が高く、もともとブイの観測が少ないロシア側では無相関。(b)海面気圧を観測しているブイの個数の時系列。赤線は2002年8月まで、黒線はそれ以降。2007年以降急激に個数が増えるが、その空間分布は偏りがある(図4a参照)。

お問い合わせ先:

- (本研究内容について)

-

独立行政法人海洋研究開発機構

地球環境変動領域 北半球寒冷圏研究プログラム

寒冷圏気候研究チーム 主任研究員

猪上 淳 TEL:046-867-9483

独立行政法人海洋研究開発機構

地球シミュレータセンター

地球流体シミュレーション研究グループ 研究員

榎本 剛 TEL:045-778-5867

- (報道担当)

-

独立行政法人海洋研究開発機構

経営企画室 報道室長

村田 範之 TEL:046-867-9193