プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立大学法人東京大学大気海洋研究所

地球温暖化に伴う温帯低気圧の雨量増加を衛星観測から高精度に求める試み

―高解像度気候シミュレーションから得られた示唆―

1. 発表のポイント

- ◆

- 温帯低気圧がもたらす雨量は中緯度の雨の大部分であるが、これまでの気候シミュレーションでは前線や対流といった雨量予測に重要な現象を十分表現できていなかった。

- ◆

- 高解像度気候シミュレーションデータを解析した結果、海洋性の温帯低気圧がもたらす雨量は地上気温のみでおおよそ決定でき、現在気候と将来気候、および北半球と南半球に依存せず普遍的に成り立つことがわかった。

- ◆

- 本結果は、今後高精度な雨量の衛星観測を地球全体で行うことで、温暖化が進んだ将来の雨量を見積もることができることを意味している。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 松永 是、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門環境変動予測研究センター雲解像モデル開発応用グループの小玉 知央 研究員、清木 達也 技術研究員、国立大学法人東京大学大気海洋研究所(所長 河村 知彦)の佐藤 正樹 教授らの国際共同研究チームは、全球非静力学モデル「NICAM(※1)」を用いて行われた現在および約100年後の将来を想定した気候シミュレーションデータおよびGPM衛星観測データを海洋性の温帯低気圧(※2)に着目して解析しました(図1)。その結果、海洋性の温帯低気圧がもたらす雨量は地上気温のみでおおよそ決定でき、普遍的に成り立つことがわかりました(図2)。温帯低気圧に伴う雨が将来どの程度変化するかは議論があるものの、本研究で示した普遍性が正しければ、気温の異なる北半球、南半球それぞれにおいて温帯低気圧に伴う雨量を正確に観測することで、温暖化が進んだ将来の雨量を見積もることができることを意味しています。

本研究の結果は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書(AR6)(※3)等への貢献が期待されるだけでなく、地球全体での高精度な雨量観測が重要であることを示しています。

なお、本研究は文部科学省による統合的気候モデル高度化研究プログラムとポスト「京」(スーパーコンピュータ「富岳」(※4))で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・研究開発における重点課題4「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」(課題番号:hp160230, hp170234, hp180182)および科学研究費補助金JP17H04856の支援を受け実施されたものです。また、本研究の主要成果は松野太郎JAMSTECフェローが設立した松野スカラーシップのもと、筆頭著者がマックスプランク気象研究所へ派遣滞在中に得られたものです。

本成果は、「Geophysical Research Letters」オンライン版に11月14日付け(日本時間)で掲載される予定です。

- 海洋研究開発機構

- Max Planck Institute for Meteorology

- Department of Meteorology, Stockholm University

- 東京大学大気海洋研究所

3. 背景

日本を含む中緯度において、雨の多くは温帯低気圧によってもたらされています。例えば、冬季日本において、温帯低気圧がもたらす雨量の割合は8割にも及ぶというデータもあり、温帯低気圧がもたらす雨量の将来予測は科学的のみならず社会的にも重要な研究テーマです。しかしながら、その将来変化は定量的な見積もりが難しく、研究によって予測に大きなばらつきがあります。一つの要因としては、前線や対流といった雨をもたらす温帯低気圧の重要な構成要素は空間スケールの小さい現象であり、既存の全球気候モデルで表現するためには水平解像度が不足しているという問題があります。従って、多くの全球気候モデルでは雲と対流を表現するために経験則に基づくパラメータ化を用いていますが、これが予測結果を左右してしまいます。また、中緯度における高密度な雨量の観測データは北半球の陸上に集中しており、小スケールの現象を全球にわたって把握できる観測データは日米が中心となって2014年に打ち上げられたGPM衛星(http://www.satnavi.jaxa.jp/project/gpm/)の登場まで存在しませんでした。

本研究では全球非静力学モデルNICAMを用い、全球14 kmメッシュという世界最高レベルの水平解像度で実施した現在・将来それぞれの気候シミュレーションデータを解析しました。将来気候はSRES-A1B(※5)と呼ばれる地球温暖化シナリオを想定しています。このシミュレーションでは雲と対流のパラメータ化を用いずに雲微物理過程を直接計算しており、物理法則により忠実な定式化で雲と循環の相互作用を表現することができます。本研究で用いたシミュレーションデータは、これまで発表してきた「地球温暖化が台風の活動と構造に及ぼす影響―強風域拡大の可能性を示唆―」(2017年9月14日)、「人工知能を用いて気候実験データから熱帯低気圧のタマゴを高精度に検出する新手法を開発~台風発生予測の高精度化に期待~」(2018年12月19日)、「地球温暖化によって熱帯域の積乱雲群は小規模化~雲が温暖化をより進行させる可能性~」(2019年9月13日)など、台風や雲の研究を中心に幅広く用いられてきました。今回は海洋性の温帯低気圧に伴う雨に注目した解析を実施しました。また、モデルの再現性を検証するための観測データとして、熱帯から中緯度までを高解像度でカバーするGPM衛星データをもとに宇宙航空研究開発機構(JAXA)が推定した雨量データを用いました。

4. 成果

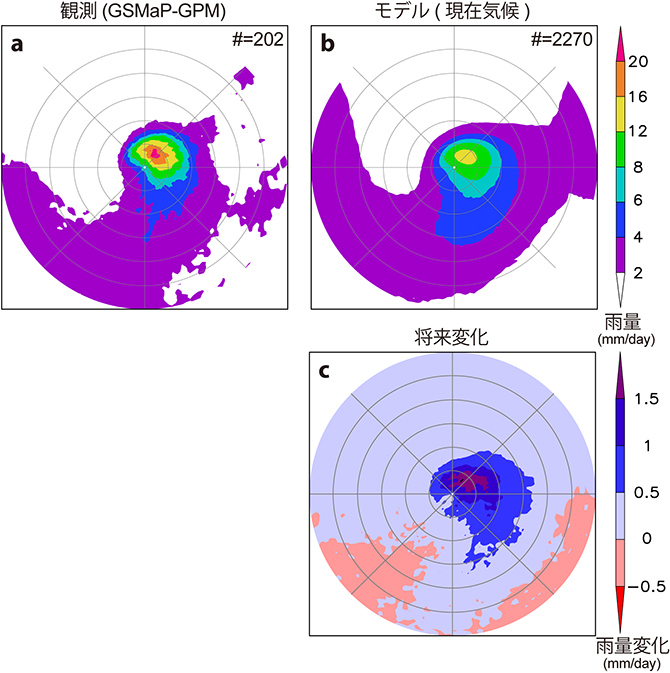

まず、観測データおよびシミュレーションデータを用いて温帯低気圧のまわりの平均的な雨量分布を解析しました(図1)。その結果、観測データ(図1a)で見られるようなコンマ状の雨量分布が、現在気候(1979年~2003年)を模したシミュレーションデータ(図1b)においても再現できていることを確認しました。また、将来気候(2075年~2099年)を模したシミュレーションを解析したところ、もともと雨量が多かった場所で増加するという結果が得られました(図1c)。雨は主に大気に含まれる水蒸気が凝結・成長することによって生成します。熱力学の関係式から、大気に含むことができる水蒸気の量は気温が1度上昇する毎に7%上昇します。従って、温帯低気圧に伴う雨量の増加も気温上昇によって説明できることが期待できます。

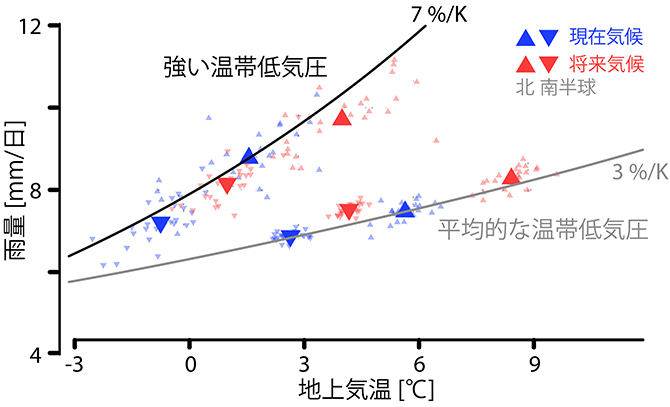

そこで現在・将来気候シミュレーションをさらに解析した結果、海洋上の温帯低気圧がもたらす雨量は地上気温によっておおよそ決定できることがわかりました。平均的な温帯低気圧では地上気温が1度上昇すると雨量は約3%上昇し(図2灰線)、強い温帯低気圧に限ると雨量は約7%上昇しました(図2黒線)。このような一対一の対応関係は現在気候と将来気候の間だけでなく、北半球と南半球の間でも普遍的に成り立っていることが特に注目すべき点です。北半球と南半球の温帯低気圧は環境場や強度、寿命、季節変化など多くの点で異なる特徴を持っていますが、地上気温と雨量の関係にはほとんど影響しないということです。

温帯低気圧のまわりの雨量が地上気温に対してどの程度増加するかは、研究によってばらばらな結果が得られています。しかし、仮に地上気温と雨量の関係が半球・気候によらず普遍的であるならば、図2に示すような地上気温に対する雨量の増加率を見積もることができます。つまり、将来の雨量変化を現在気候の観測によって決定できることを意味しています。残念ながら、現在の観測データは高緯度も含む全球を十分にカバーできていない上、サンプル数も十分ではありませんが、将来的に地球全体での高精度な雨量観測を10年程度継続できれば、地上気温に対する雨量の増加率を観測のみから推定できると考えられます。

5. 今後の展望

温暖化による雨の増加量を精度よく予測できれば、それに対する備え(適応策)を具体的に考えることができるようになります。本研究では地上気温に対する雨量の増加率が温帯低気圧の強さに依存するという興味深い結果も得られましたが、今後、観測による裏付けと物理メカニズムの解明を進める必要があります。また、今回は温帯低気圧がもたらす平均的な雨量の変化を議論しましたが、短時間で一気に降る雨の解析はこれからです。さらに暴風のような社会的関心が高い現象についても注目して解析を進めていく予定です。

【補足説明】

- ※1

- NICAM:

地球全体で雲の発生・消滅を直接計算することにより、不確実性を低減した高精度のシミュレーションを実現した全球大気モデル。スーパーコンピュータを用いて従来よりも高い水平解像度で計算を行うことが可能であり、本研究のような数10年スケールの気候計算では主に14 kmメッシュが用いられている。これまで最高で870 mメッシュのシミュレーションを行った実績がある。

- ※2

- 海洋性の温帯低気圧:

温帯低気圧とは中高緯度(おおよそ緯度30度より極側)において発生する低気圧。南北の気温差を発達のエネルギー源とし、前線を伴いながら移動することが多い。本研究では発生から消滅までの半分以上の期間、海洋上に中心が存在する温帯低気圧のことを海洋性の温帯低気圧と定義する。

- ※3

- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次評価報告書(AR6):

各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えるため、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関する最新の科学的知見をとりまとめた報告書。5-7年サイクルで作成され、第6次報告書は2021年から2022年にかけて公表される予定である。

参考:http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ipccinfo/index.html, http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/

- ※4

- スーパーコンピュータ「富岳」:

スーパーコンピュータ「京」の後継機として、最大で「京」の100倍のアプリケーション実効性能の実現を目指し、2021年頃の共用開始を目指して理化学研究所が主体となって開発を進めているスーパーコンピュータ。

- ※5

- SRES-A1B:

IPCC第4次評価報告書等で用いられた気候変動予測シナリオの一つ。高成長社会およびグローバル化を想定した代表的なシナリオである。A1Bシナリオにおいて、CO2濃度は20世紀末に比べて21世紀末で2倍近くに増加し、地上気温は2~4°C程度上昇すると報告されている(https://www.ipcc.ch/report/ar3/wg1/summary-for-policymakers/spmfig05/)。

図1 強い温帯低気圧の周辺における平均的な雨量の分布。温帯低気圧の中心を基準として、中心から500 km毎に灰円を描いている。aは観測データ(GSMaP-GPM)から2年分(2014年4月から2016年3月)の強い温帯低気圧を抽出し平均した結果。bは現在気候シミュレーションデータから25年分(1979年から2003年)の強い温帯低気圧を抽出し平均した結果。cはシミュレーションにおける将来気候(2075年から2099年)と現在気候(1979年から2003年)の平均差。

図2 強い海洋性温帯低気圧(上;黒線の周辺)および平均的な海洋性温帯低気圧(下;灰線の周辺)の中心から半径約550kmで平均した地上気温および雨量の関係。青は現在気候、赤は将来気候。▲は北半球、▼は南半球の温帯低気圧を平均したもの。大きな三角形は25年平均、小さな三角形は1年平均。

参考図:シミュレーション可視化画像。日本の北東海上に温帯低気圧が発生している。

地球温暖化に伴う温帯低気圧の雨量増加を衛星観測から高精度に求める試み

- (本研究について)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 地球環境部門環境変動予測研究センター雲解像モデル開発応用グループ

研究員 小玉 知央 - 国立大学法人東京大学大気海洋研究所

- 教授 佐藤 正樹

- (報道担当)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 海洋科学技術戦略部 広報課

- 国立大学法人東京大学大気海洋研究所

- 広報室