プレスリリース

このプレスリリースには、謎解き解説ページがあります。

2017年 9月 14日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立大学法人東京大学大気海洋研究所

地球温暖化が台風の活動と構造に及ぼす影響

―強風域拡大の可能性を示唆―

1.概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という。)ビッグデータ活用予測プロジェクトチームの山田 洋平 ポストドクトラル研究員、小玉 知央 研究員及び国立大学法人東京大学大気海洋研究所(所長 津田 敦)の佐藤 正樹 教授らの共同研究チームは、地球全域の雲の生成・消滅を詳細に計算できる全球雲システム解像大気モデル「NICAM」(※1)をスーパーコンピュータ「京」(※2)で実行し、のべ60年間分に及ぶ気候シミュレーションを行うことで、地球温暖化による台風の活動や構造の変化について解析しました。台風の周りの風速の分布を比較した結果、同じ強度(中心気圧)の台風では地球温暖化時に強風域の範囲が拡大することがわかりました。また、このような風速分布の変化は台風の壁雲(※3)の雲頂高度が高くなることに関連していることがわかりました。さらに、地球全体における台風の活動の変化傾向は、一年当たりの地球全体の台風の発生数は減少するが、その中で強い台風の発生割合は増加し、台風に伴う降水は増加することをNICAMを用いて定量的に示しました。

なお、本研究は、文部科学省によるポスト「京」重点課題4「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」、HPCI戦略プログラム分野3「防災・減災に資する地球変動予測」の研究課題「全球雲解像モデルによる延長予測可能性の研究」、「地球規模の気候・環境変動予測に関する研究」及び「統合的気候モデル高度化研究プログラム」の一環として実施されたものです。

本成果は、米国気象学会が発行する気候学の専門誌「Journal of Climate」オンライン版に9月14日付け(日本時間)で掲載される予定です。

タイトル:Response of tropical cyclone activity and structure to global warming in a high-resolution global nonhydrostatic model

著者:山田洋平1、佐藤正樹2,1、杉正人3、小玉知央1、野田暁1、中野満寿男1、那須野智江1

1. 海洋研究開発機構、2. 東京大学大気海洋研究所、3. 気象庁気象研究所

2.背景

台風は暴風、大雨や高潮によってしばしば大きな災害を引き起こす一方で、水資源をもたらす一面もあります。将来地球の気温は現在よりもさらに上昇すると予想されています。地球温暖化に伴う台風の発生数、強度(最大風速や中心気圧)や降水量といった台風の活動がどのように変化するかを精度良く予測することは、科学的に非常にチャレンジングな課題であるだけではなく、私たちが地球温暖化と向き合う上で重要な情報を与えます。将来の台風活動の度合を予測する手段として全球大気数値モデル(以下「全球モデル」という、※4)を用いたシミュレーションは有効であり、すでに研究が数多く存在します。それらの先行研究の結果は「気候変動に関する政府間パネル」(※5)の「第5次評価報告書」にもまとめられており、一年当たりの地球全体の台風の発生数は減少するが、その中で強い台風(※6)の発生割合は増加し、台風に伴う降水は増加することが報告されています。しかし、変化の振幅や北西太平洋や北大西洋といった海盆毎の変化は研究によって異なり、これらの将来変化には大きな不確実性が存在します。先行研究で用いられた全球モデルは水平解像度が低いため(数十km~数百km)、個々の雲やそれらによって構成された雲システムを表現することができませんでした。解像できない雲の効果は経験的な仮定に基づいた手法で表現していますが、物理法則に従った厳密なものではありません。こういった仮定は将来予測における不確実性の要因の一つとして挙げられます。

台風による災害の被害規模という観点から考えると、発生数、経路や強度と同様に台風の強風半径といった台風の大きさも被害規模に影響を与えます。しかし、これまでの研究では地球全体の台風の大きさがどのように変化するかはあまり調べられていません。その理由として、全球モデルの水平解像度が低いことや、雲のシミュレーションにおける仮定が不完全であることが挙げられます。

山田ポストドクトラル研究員と小玉研究員と佐藤教授らの研究チームでは水平解像度14kmのNICAMを用いて実施した、のべ60年間分におよぶ現在気候(1979年から2008年)と21世紀末を対象とした将来気候(2075年から2104年)のシミュレーション結果を用いて、地球温暖化による台風活動の変化を調べました。特に台風の大きさの変化に関しては、そのメカニズムについても検証しました。

3.成果

NICAMを用いた現在気候と将来気候シミュレーションを比較した結果、地球全体で平均した台風の発生数は22.7%減少、強い台風の発生数は6.6%増加、台風に伴う降水量は11.8%増加しました(表1)。これらの結果は先行研究で示された将来変化と同じ傾向です。台風の強風域の半径を比較すると、地球温暖化時に10.9%拡大することが分かりました。

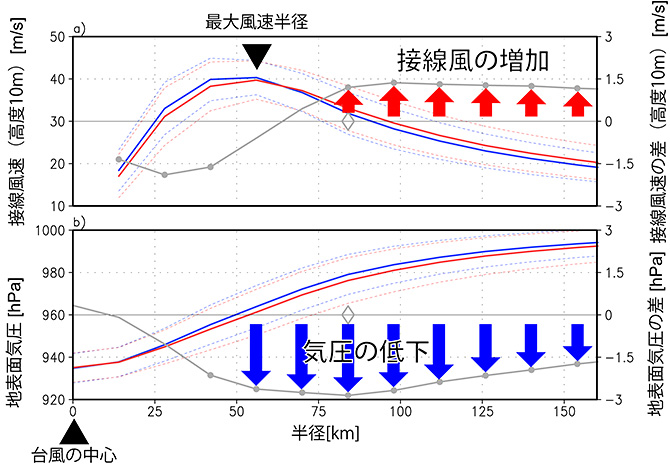

観測研究において台風の大きさは個々に異なりますが、強度と関係することが知られています。そこで強度(中心気圧)が920~945ヘクトパスカルまで発達した台風をシミュレーションから抽出して合成解析(※7)をすることで、台風の構造を調べました。すると、接線風速が最大になる半径(最大風速半径)の外側で、地球温暖化時に接線風速が大きくなることがわかりました(図1-a)。

接線風速の分布は気圧の動径方向(※8)の変化率と関係を持つことが知られています。現在気候と将来気候のシミュレーションの中心気圧を揃えて比較したところ、将来気候のシミュレーションでは半径約80km付近で現在と比較した気圧の低下がもっとも大きくなり(図1-b)、その半径よりも外側で接線風速が増加しています(図1-a)。この気圧の変化は、台風の特徴的な雲(壁雲)が地球温暖化時に変化することで引き起こされていることが分かりました。

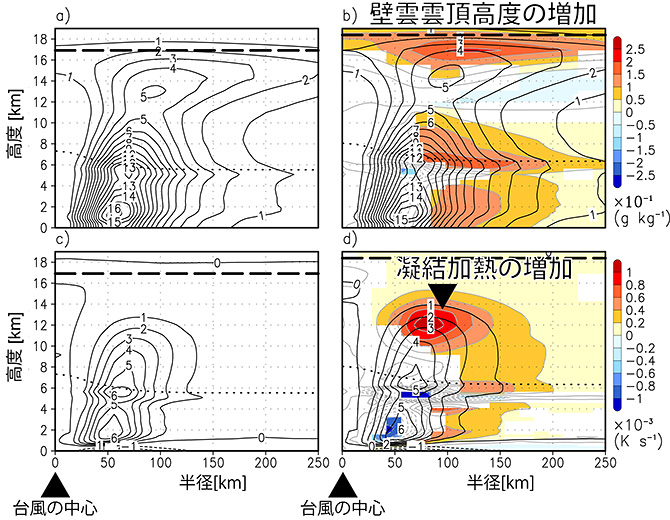

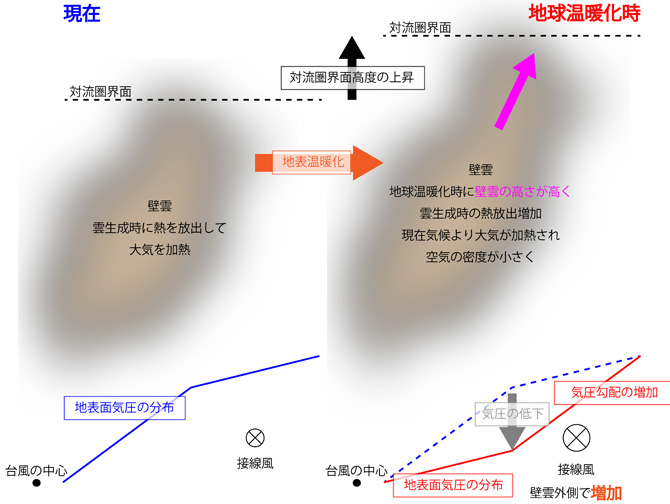

壁雲の中では海面付近から供給された水蒸気の凝結により雲が形成され、凝結熱が放出されます。地球温暖化時には対流圏界面高度が上昇し壁雲は高く発達し(図2上段)、雲が形成される領域が広がり凝結による加熱が増加します(図2下段)。この熱は台風の周りの循環によって分配され大気を暖めます。暖められた大気の密度は小さくなり、その下の気圧は低くなります。この大気の加熱の増加は、壁雲域の上端部で顕著にみられます(図2下段)。壁雲が存在する半径は、最大風速半径とおよそ一致することが観測的に知られています。また台風の壁雲は上空へ向かうにつれて外側に傾いた構造をもっており、大気の加熱は壁雲域の上端部で顕著となります。従って気圧の低下は壁雲域上端の下側、つまり最大風速半径の外側で起こり、接線風も外側で増加したと考えられます。上述のメカニズムの概念図を図3に示します。この風速の増加は、台風に伴う強風域が将来拡大する可能性を示唆しています。

4.今後の展望

今回の研究ではこれまでの研究で用いられてきた全球モデルとは異なり、雲のシミュレーションにおける経験的な仮定を排した高解像度の全球モデルNICAMで地球温暖化時の台風の活動を比較し、これまでの手法では議論が難しかった台風の大きさの変化とそのメカニズムについても調べました。本研究は理化学研究所の「京」やJAMSTECの「地球シミュレータ」といった世界トップレベルの性能を有する計算機システムが無ければ実施することはできなかったと言っても過言ではありません。

一方、台風の将来変化やそれに影響を及ぼす気候システムの将来予測には、まだ不確実性が存在します。こういった不確実性を低減するためには、その要因を定量的に理解することが不可欠です。シミュレーションの条件を少しずつ変更した多数のシミュレーション(アンサンブルシミュレーション)を実施することによって、不確実性を定量化する必要があります。また台風の大きさといった構造は、台風の強度と密接に関係しています。台風の微細な構造を表現するには2km、さらには1km以下の水平解像度を必要とすると示唆する先行研究も存在します。今回の水平解像度14kmはまだ十分とは言えず、全球モデルのさらなる精緻化が必要となります。

これらの課題を克服していくためにはこれまで以上に膨大な計算量が必要となり、現在計画されている次世代のスーパーコンピュータであるポスト「京」(※9)の完成が待ち望まれています。そして、計算機アーキテクチャに合わせて全球モデルが効率的に稼働できるようにする技術開発も必要となります。これが実現されれば、地球温暖化時の台風活動の変化の理解がさらに発展することが期待されます。

※1 NICAM:地球全体で雲の発生・挙動を直接計算することにより高精度の計算を実現した高解像度の全球気象モデル。従来の全球気象モデルでは、高気圧・低気圧のような大規模な大気循環と雲システムの関係について、なんらかの仮定が必要とされ、不確実性の大きな要因となっていた。NICAMは主に水平解像度870 m から 14 kmの範囲で運用されており、1km 程度の超高解像度を用いる場合は全球雲解像モデル、それ以上の解像度を用いる場合は全球雲システム解像モデルと呼ばれる。

※2 スーパーコンピュータ「京」:世界で初めて“1秒間に1京回を超える計算速度”を実現したスーパーコンピュータ。文部科学省が推進している、革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)の構築事業における中核システムとして、理化学研究所と富士通が共同で開発した。理化学研究所計算科学研究機構(兵庫県神戸市)に設置されている。

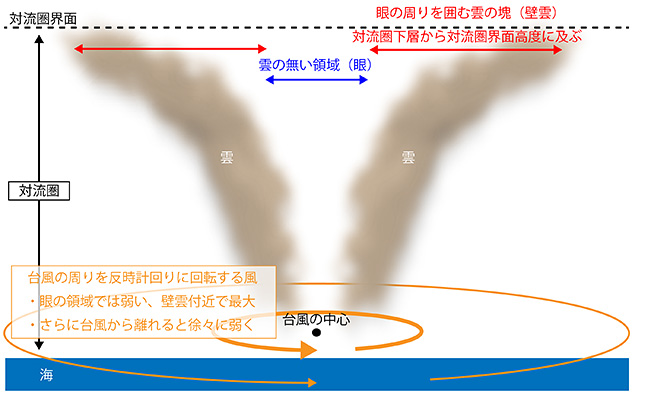

※3 壁雲:台風の中心をとおるように大気の上端から下端までの台風断面図を模式的に示すと補足図1のようになる。台風の中心は雲のない晴れた領域「眼」が存在し、眼の周りを囲むように大気の下層から対流圏界面に及ぶ、時には対流圏界面を突き抜けるような厚い雲域「壁雲」が存在する。補足図1では示されていないが、台風の中心からさらに離れた外側には、らせん状の降水帯(スパイラルレインバンド)が存在する。台風の周りの風速の大きさに注目すると、「眼」の領域では小さいが、「壁雲」が存在する領域で最大となり、さらに中心から離れていくと徐々に小さくなっていく。気象庁の定義では、平均風速の大きさが15m/sを超える領域を強風域と呼ぶ。

補足図1 台風中心付近の鉛直断面の模式図。

※4 全球大気数値モデル:地球全体の大気の流れをシミュレーションすることができる数値モデル。

※5 「気候変動に関する政府間パネル」:人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988年に世界気象機関と国連環境計画により設立された組織。

参考:http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/

※6 強い台風:台風の強さ(強度)は最大風速や最低中心気圧で定義しており、研究によって定義が異なる。本研究では最低中心気圧が945ヘクトパスカル以下に低下した台風を指す。なお、気象庁では最大風速にもとづいて台風の強さを階級分けをしており、33m/以上~44m/s未満を「強い台風」、44m/s以上~54m/s未満を「非常に強い台風」、54m/s以上を「猛烈な台風」と呼ぶ。

参考:http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/1-3.html

※7 合成解析 :特定の条件に合致した複数の事象を抽出して、その集合の特徴的な性質を検出する手法。ここでは強度(中心気圧)が920~945ヘクトパスカルまで発達した台風事例を抽出して平均をとった(事例数は現在シミュレーションで267事例、将来シミュレーションで271事例)。

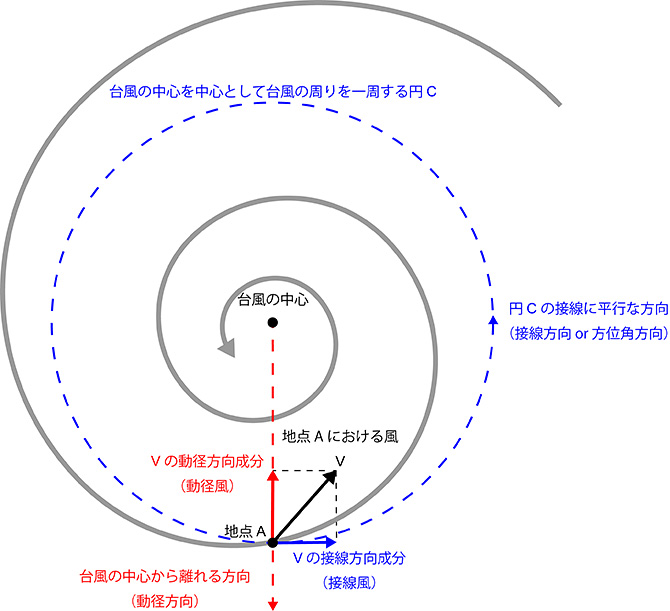

※8 動径方向、接線風速、方位角平均:補足図2のような台風の中心を中心とした円Cを考える。台風の中心から離れる方向を動径方向と呼び、円Cに接する直線(接線)に平行な方向を接線方向あるいは方位角方向と呼ぶ。ここで動径方向と接線方向は直交します。円C上の地点Aにおける風速をVとする。風速Vを接線方向成分と動径方向成分に分解したときの接線方向成分が接線風速と呼ぶ。また円Cに沿って風速や雲量などの物理量を平均することを方位角平均と呼ぶ。

補足図2 動径方向、接線風速、方位角平均の説明。

※9 ポスト「京」:スーパーコンピュータ「京」の後継機として、最大で「京」の100倍のアプリケーション実効性能の実現を目標とし、2021年から2022年頃の完成を目指して、理化学研究所が主体となって開発を進めているスーパーコンピュータ。

| 台風の発生数 | 強い台風の発生数 | 台風に伴う降水 (半径100km以内) |

|

| NICAMの結果 | 22.7%減少 | 6.6%増加 | 11.8%増加 |

| 先行研究のまとめ | 5~30%減少 | 0~25%増加 | 5~20%増加 |

表1 地球温暖化に伴う台風の発生数、強い台風の発生数、台風に伴う降水の変化

図1 最低中心気圧920~945ヘクトパスカル(hPa)に発達した台風を合成した台風の周りで方位角平均(※8)した高度10メートルの接線風(a;上段)と地表面気圧(b;下段)の半径分布。青い実線は現在気候シミュレーション、赤い実線は将来気候シミュレーションの結果を示しており左の縦軸に値を表している。灰色の線は将来と現在の差を示しており右の縦軸で変化量を表している。横軸の原点は台風の中心を示し、半径が大きくなるほど台風の外側となる。両グラフのひし形は現在と比較した気圧の低下がもっとも大きい半径(約80km)を示す。図中の赤い矢印は増加を示し、青い矢印は低下を示す。

図2 最低中心気圧920~945ヘクトパスカル(hPa)に発達した台風を合成した台風の周りで方位角平均した水物質(雲)(上段)と雲の生成によって生じたの凝結加熱(下段)の半径-高度断面図を示す。黒い実線は水物質と凝結加熱の値を示し、左側のパネルは現在気候シミュレーションの結果、右側のパネルは将来気候シミュレーションの結果を示す。右側のパネルの灰色の等値線は将来変化、実線部分が将来増加、破線部分が減少を表しており、差が有意な領域は増加を赤系で減少を青系で色づけている。太い黒色の破線は対流圏界面を、点線は気温がセ氏0℃になる高度を示す。

図3 壁雲の変化による台風の周りの風速分布が変化するメカニズムの概念図。地球温暖化時に壁雲は高くなり、雲生成時の熱放出は増加する。現在気候よりも大気が加熱され、空気の密度は小さくなる。台風の中心で地表面気圧が同じであっても、壁雲の下では現在気候よりも将来気候で気圧が低下し、壁雲の外側で風速が増加する。

- (本研究の概要について)

- 海洋研究開発機構 ビッグデータ活用予測プロジェクトチーム

- ポストドクトラル研究員 山田 洋平 (やまだ ようへい)

- 東京大学大気海洋研究所

- 教授 佐藤 正樹 (さとう まさき)

- (報道担当)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 広報部 報道課長 野口 剛

- 東京大学大気海洋研究所

- 広報室 小川 容子