活動レポート >MR24-07「西部北太平洋におけるアジア起源物質の時空間分布と海洋生物地球化学への影響評価」みらい観測航海日誌

MR24-07「西部北太平洋におけるアジア起源物質の時空間分布と海洋生物地球化学への影響評価」みらい観測航海日誌

Leg2

2024年11月16日 初航海の終わりに

皆様、こんにちは。研修生の齋藤です。

いよいよ乗船研修も終盤となりました。初めての2週間の乗船、「船酔いは大丈夫か」「船上で私たちにできることはあるのか」などなど、乗船前は正直、楽しみな気持ちよりも不安の方が大きかったように思います。

本日は、そんな私(私たち)が2週間という期間で、感じたことや思ったことを書いていこうと思います。

まず、1つの観測には多くの人が関わっていること、そして天候に大きく左右されることに驚きました。他のブログ記事にも記載されていますが、1つの観測機器を海へ投入・回収するのに、数十人規模の人が作業に携わっていました。時には作業艇と呼ばれる小舟を出したり、巨大なクレーンを使って観測機器を吊り上げ慎重に作業したり、緊張感が走る場面も多々ありました。

天候については、少し前まで良い天気でほとんど波もなかったのに、数十分後には雨が降り風が吹き、波が大きくなっていき、観測スケジュールが大きく変更されることもありました。実験室での作業も、大きく揺れる船上で試薬を計量したり細かな作業を行うことは簡単ではありませんでした。

また、船上では人と人が新たに繋がる場面も多々ありました。時折開催される勉強会(研究発表)では、専門の異なる研究者同士での意見交換・質疑が行われ、様々な視点からの意見が飛び交っていました。それぞれ別の場所・目的で行われていた研究が、本航海を通して一つの成果となる可能性を秘めている、そんな会議でした。

さらに、VSATネットのつながる小会議室では、作業する人やリラックスする人で自然と人が集まり、研究に関する情報交換や、たわいもない会話を通して様々なバックグラウンドをもった人同士が繋がる場所になっていました。

「研究航海」は研究者がサンプルを採取しに行くだけの機会ではなく、異なる分野の専門家が同じ屋根の下で同じ時間を過ごし、意見交換することで、それぞれの研究や業務に磨きをかけていく大切な場であることを実感しました。その場に立ち会えたことはとても貴重な経験だったと感じています。

最後になりますが、乗船中の2週間、私たちは乗船者へのインタビュー、ブログ執筆、SNS(X)発信などの広報活動に加え、採水・実験のお手伝いなど、様々な経験をさせていただきました。ブログやSNSに記載しきれなかったこと含めて、事務職として入構した私たちにとっては本当に多くの学びがありました。「現場を見ないとわからないこと」がこんなにも多くあったのか、「現場を見る」ことが如何に重要か、実感しました。

そして、皆様へお伝えしきれなかった経験は、少しずつ様々な場面でお伝えしていけたら、と考えています。

改めて、乗船研修に関わってくださった皆様、本ブログを読んでくださった皆様、本当にありがとうございました。この経験を忘れず、日々の業務に戻りたいと思います。

(齋藤)

研究者による船上でのセミナーの様子

研究者による船上でのセミナーの様子

2024年11月14日 マリンスノーの研究者にインタビュー

海中をたゆたいながら沈降する「マリンスノー」。単語を聞いたことはあっても、実態をよく知らない人が多いのではないでしょうか。(かく言う私もその一人です。)今回のブログでは、「マリンスノーってそもそも何?」「マリンスノーの研究とは?」といった素朴な疑問について、JAMSETC地球環境部門所属・鋤柄(すきがら)副主任研究員にお話を伺いました。

そもそもマリンスノーとは、海中の粒子状の物質を指す言葉です。海中で沈降・懸濁する様々な粒子の総称であり、植物・動物プランクトンの死骸や、動物プランクトンの糞、陸上から飛んでくるダストなどが含まれます。中身を知ると、Marine snowと名付けた人のセンスがとてもロマンチックに思えますね。

さて、そんなマリンスノーについて、

鋤柄さんの研究では特に、

・マリンスノーはどうやってできて、どうやって無くなるのか。

・海の浅いところから深いところまで、どうやって運ばれるのか。

という二つのテーマを掲げています。

海では、植物プランクトンが二酸化炭素を取り込み、有機物を生産する過程(光合成)が非常に重要です。なぜなら、小さな動物プランクトンから大きな魚類まで、多様な海洋生態系の栄養源としての役割を担っているからです。また作られた粒子状の有機物は、マリンスノーとなって海中に沈むことで、大気の二酸化炭素を海に貯蔵する役割を担っています。

光合成には、太陽の光エネルギーが必要です。海中では、表面から最大で200mの深さまでしか光合成に利用できる光が届きません。しかし、それよりも深い場所にまで生態系があるということは、栄養源が何かしらの輸送経路で表層から深海へ運ばれていることになります。そこで、鋤柄さんの研究テーマであるマリンスノーの沈降速度や輸送経路が重要になる訳ですが、海中の粒子は目視できないため、研究系の組み立て方に工夫が必要です。

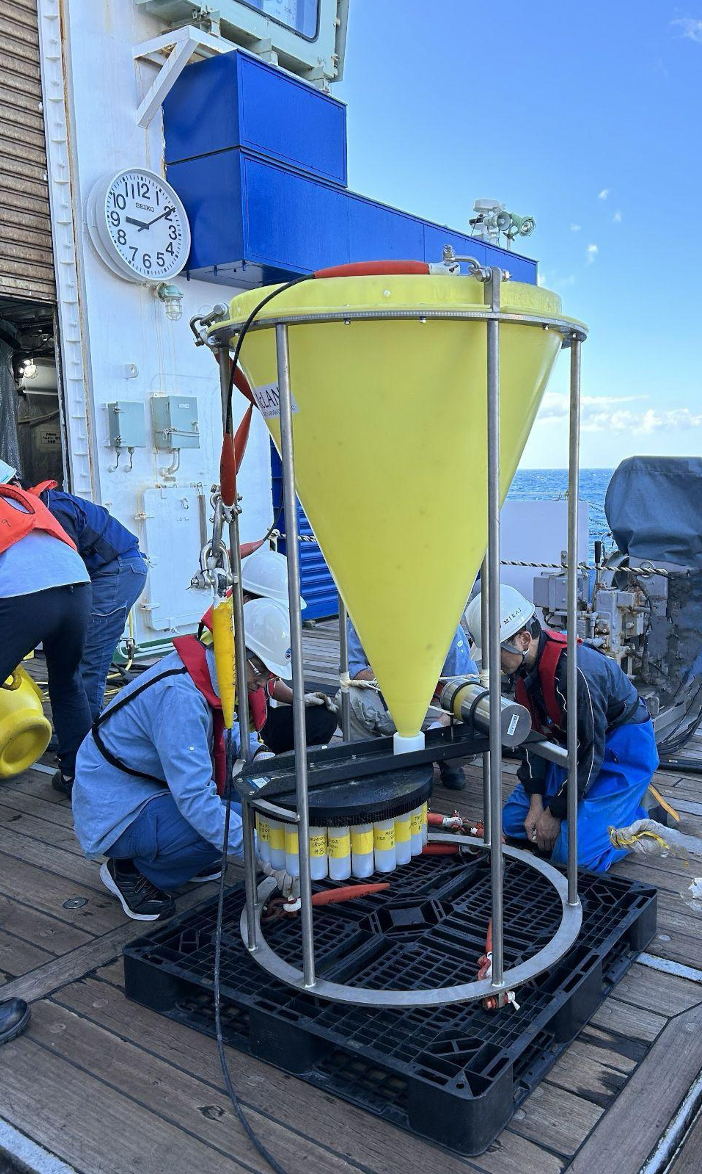

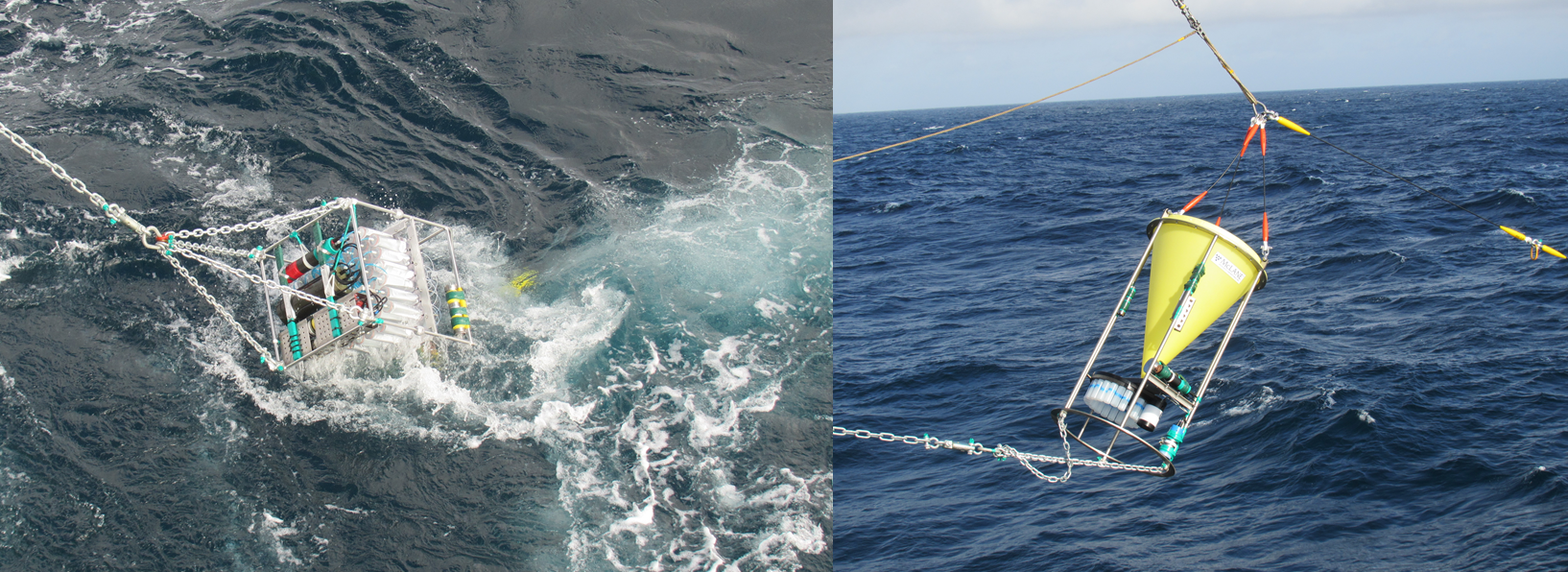

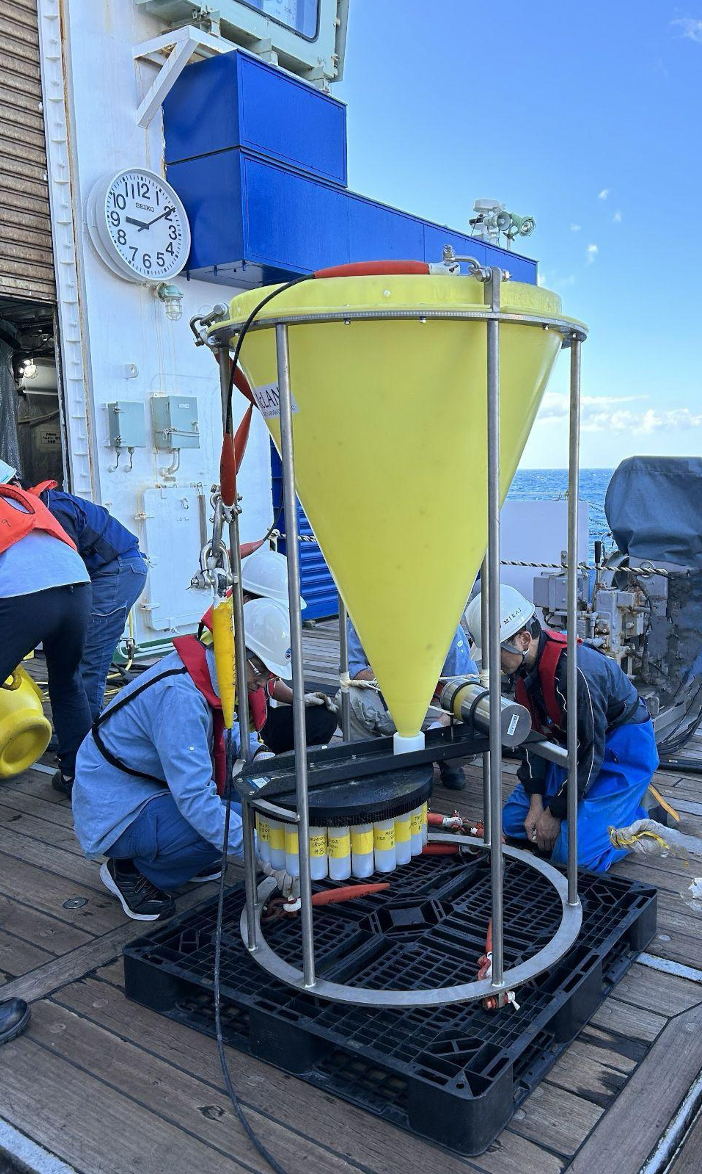

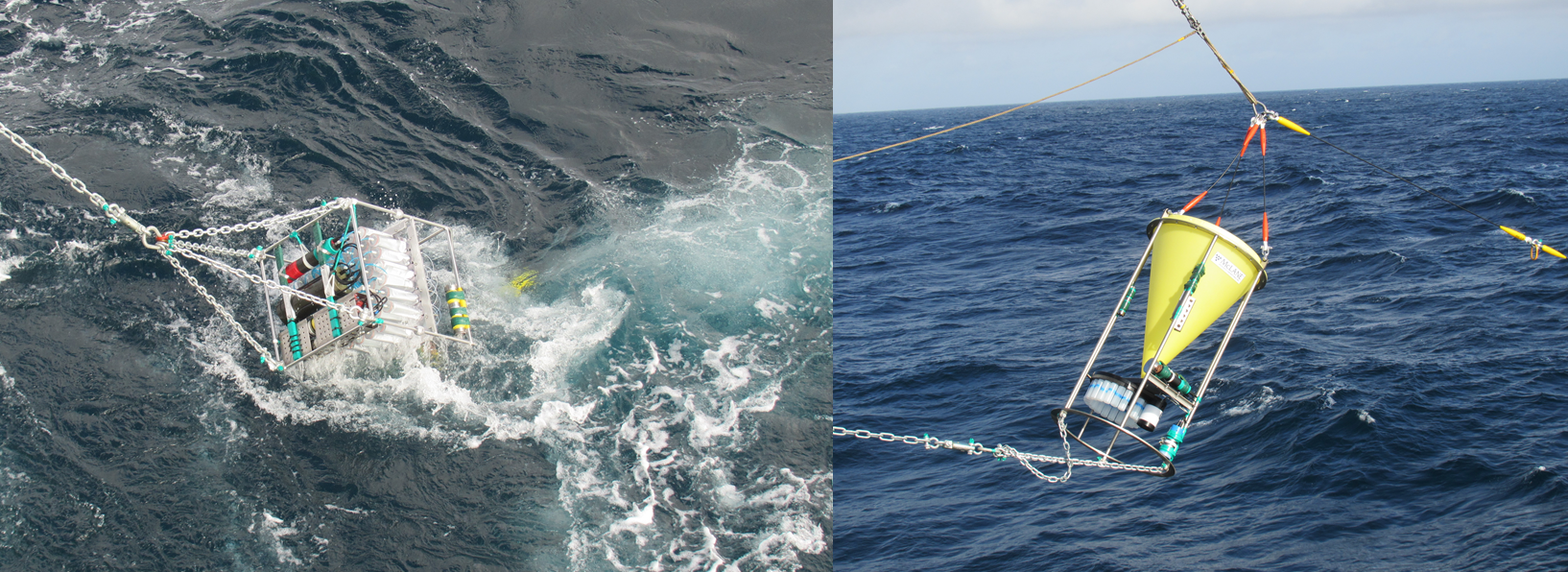

マリンスノーの採集手法の一つが、「セジメントトラップ」(写真1)と呼ばれる黄色い円錐型のロウトがついた装置が挙げられます。セジメントトラップを係留系(観測機器をワイヤーなどで一直線上に繋げたもの)に取り付けると、設置してから回収するまでの間、数カ月~数年単位で同じ地点のマリンスノーを収集することができます。実際に今航海でも、1年前に仕掛けられたセジメントトラップを回収し、貴重なマリンスノーの試料を採取できました。試料は冷蔵室で保存され、陸に戻ってから詳細な化学分析が行われる予定です。

特に、鋤柄さんの研究では、

・有機物の化学分析(炭素と窒素量と安定同位体比)

を行うことで、上記のテーマを解き明かそうとしています。

船上で魅力あふれるマリンスノートークをしてくださった鋤柄さん。目に見えない小さな生き物が作り出す広大な海洋生態系の不思議について、目を輝かせながら語ってくださる姿が印象的でした。インタビューにご協力いただき、ありがとうございました!

(沓澤)

写真1:セジメントトラップ

写真1:セジメントトラップ

2024年11月13日 研究者インタビュー

今日は観測機器の回収のためにKEOに戻ってきました。乗船していると、数日間のうちに暑くて半袖になるような気温の場所から、肌寒い気温の場所まで移動します。陸に戻ったら長袖一枚では過ごせないだろうなと思いつつ過ごしています。

今回は基礎生産の実験についての記事です。私たち研修生も実験のお手伝いをしております!「船の上の実験室」と聞くと素敵な響きですが、不定期に揺れるため、貴重な海水サンプルをこぼさないように必死です。

本航海で基礎生産の実験を主導されている、地球環境部門地球表層システム研究センターの松本准研究主任にお話しを伺い、記事を執筆しました。

基礎生産とはなにか

海における基礎生産とは、植物プランクトンなどが光エネルギーを利用して光合成を行い二酸化炭素から有機物を作り出すことで、一定時間に取り込まれる炭素量で評価します。

地球全体で見れば、海では陸で行われる基礎生産量にも匹敵するくらいの基礎生産量があり、炭素吸収に大きく寄与しています。

船上で行っていること

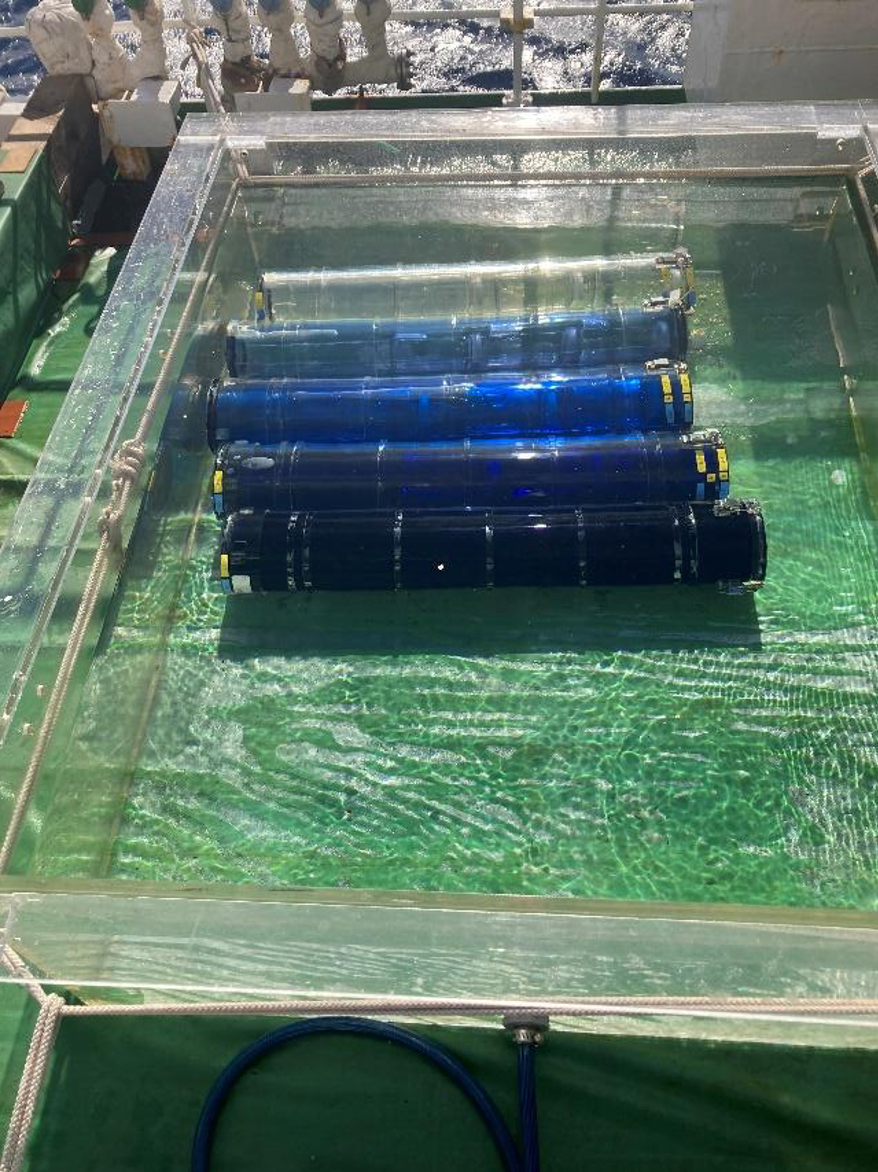

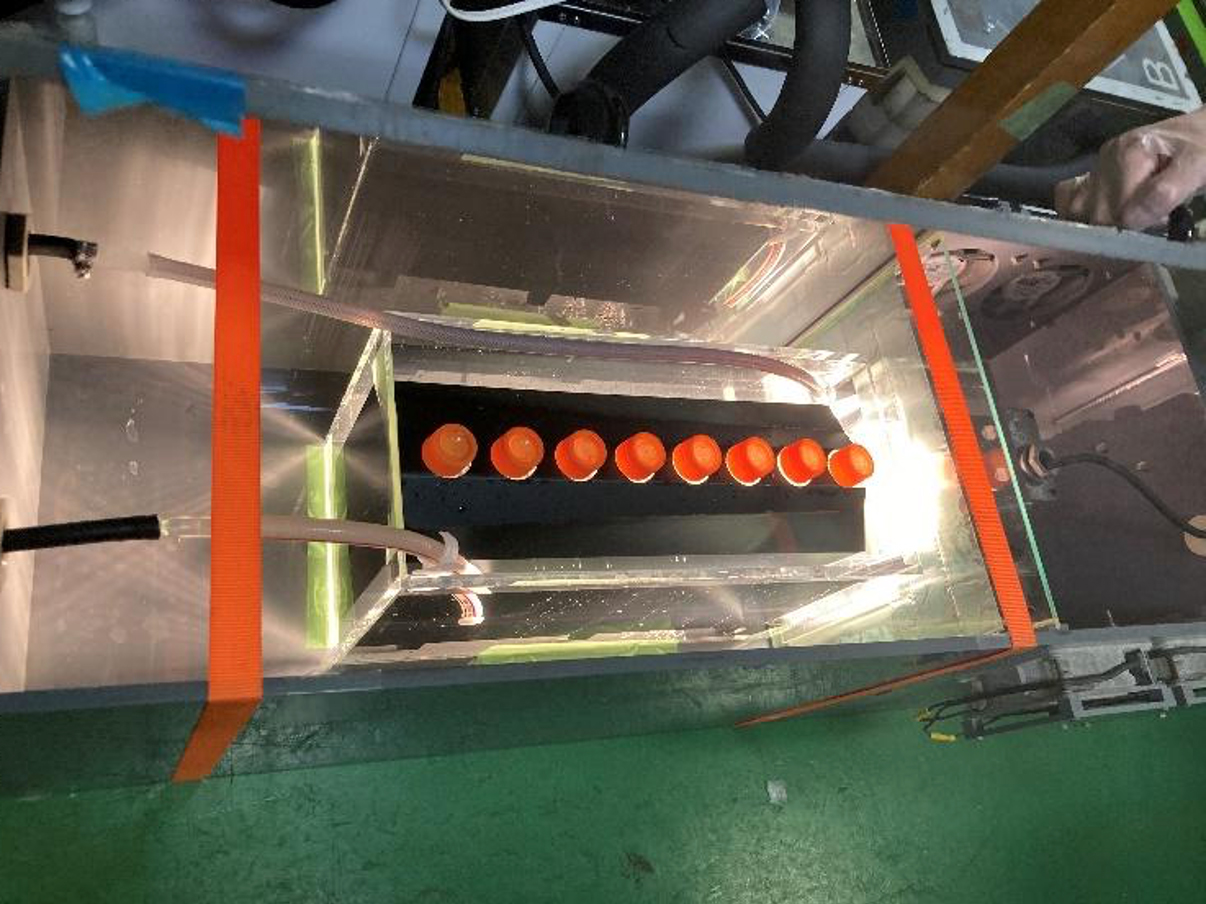

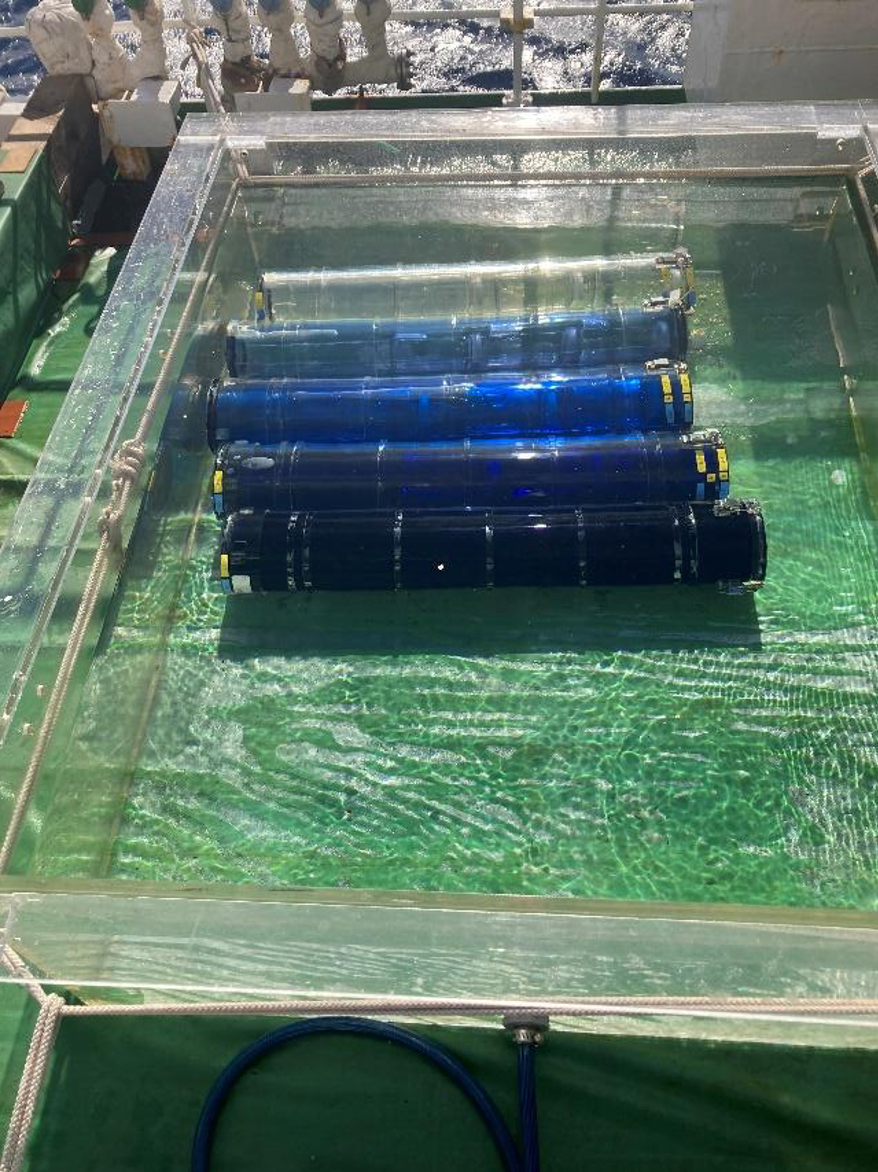

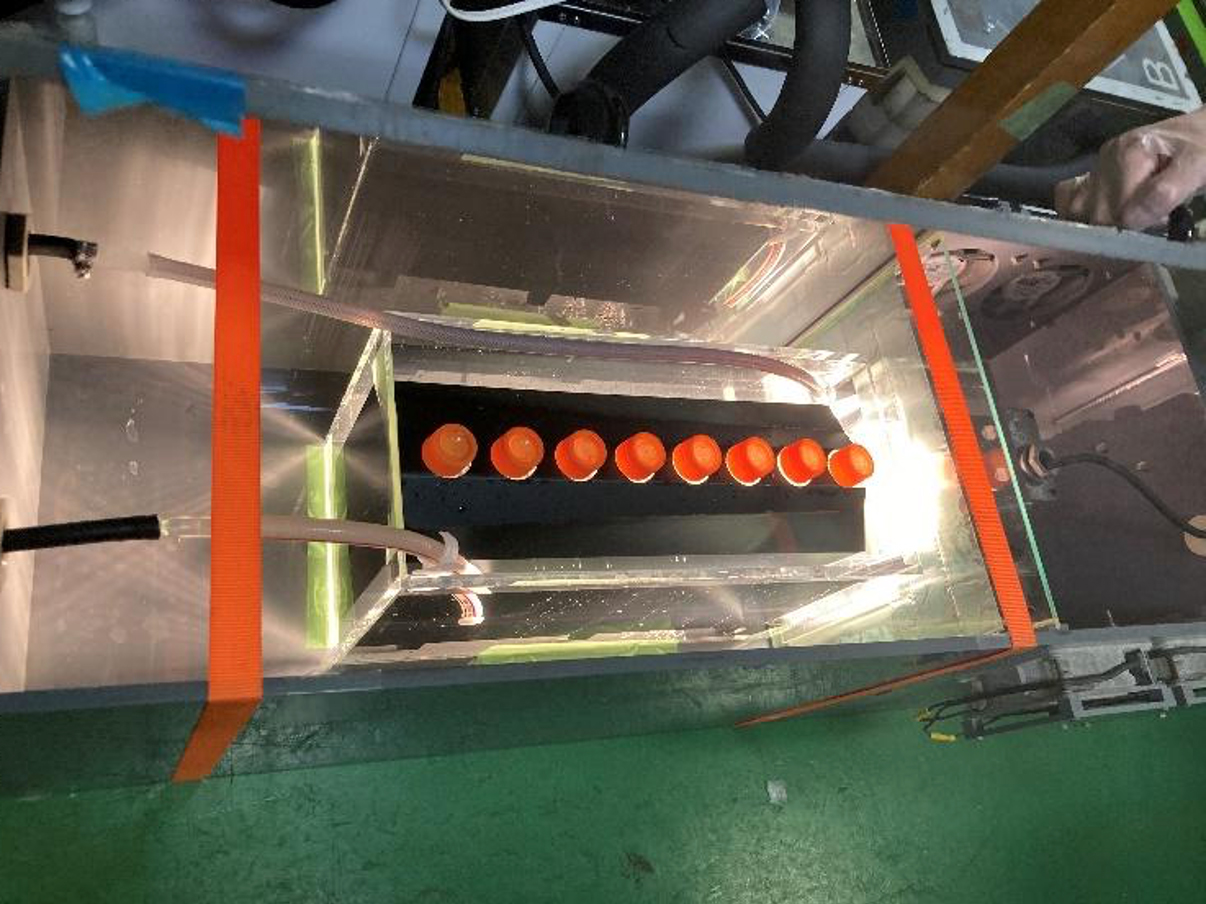

組み上げた海水から培養した植物プランクトンに光合成させ、ろ過(写真1)したフィルターを測定することで、取り込まれた炭素量を調べます。船上ではろ過までを行い、炭素量の測定はむつ研究所で行います。

光合成させるときは、目的に応じて2つの方法を取ります。1つは屋外の水槽で24時間、自然光を当てて培養する方法(写真2)で、現場環境での1日の基礎生産量が測定できます。もう1つは室内で光量を調整して3時間培養する方法(写真3)で、最大光合成速度などの光合成パラメーターが取得できます。

研究の背景

1) 背景

海洋の基礎生産量は高い海域と低い海域があります。主な理由の一つは光合成をするのに必要な栄養塩(リンや窒素)濃度が異なるからです。

今航海で調査を行っている亜熱帯の海域は栄養塩が少ない貧栄養海域ですが、基礎生産量は季節変動が大きく、冬は基礎生産が高く・夏は低くなります。冬は海上を低気圧が通ったり、表層の水が冷やされて栄養塩を多く含む深層とかき混ぜられることで栄養塩が表層に巻き上がり、基礎生産量が高くなります。一方で、夏は表層の水が暖かく、深層の冷たい水と温度差が大きくなるため水が混ざりにくくなります。そのため、表層の栄養分が少なくなり、基礎生産が低下します。

松本さんが栄養塩の少ない亜熱帯海域表層の基礎生産を調べた際、似たような水塊(同じような水分や塩分を持つ海水)環境であるにもかかわらず測点ごとに基礎生産量に差が出ました。その差が生じた要因として天候の変化に着目し、サンプルを採取した数日前からの雨の量を調べると、光合成が高い海域ほど雨が多く降っていたことが分かりました。そこで、大気中の物質が雨とともに海に落ちたことで基礎生産が増えたのではないかと考えました。

一方で、実際に雨を添加して培養した実験では基礎生産が低下した事例も見られたそうです。

このように、雨は海洋基礎生産を左右する大きな要因となっていると考えられます。

2) 目的

今回の研究の目的は大気中の物質が海に落ちた際に基礎生産にどんな影響を与えるかを探ることです。

すでにモデル計算上では、貧栄養海域では大気中の物質が海に落ちると基礎生産が増えるという結果がでています。しかし雨の中には栄養塩の他にも金属など様々なものが含まれており、また基礎生産が低下するような実験結果も踏まえ雨のどの成分が影響を及ぼしているのかを実際に観測して調べる必要があります。

写真1:ろ過している様子

写真1:ろ過している様子

写真2:屋外水槽で培養している様子

写真2:屋外水槽で培養している様子

写真3:室内で培養している様子

写真3:室内で培養している様子

2024年11月12日 研究者インタビュー

皆さんこんにちは。いよいよ本航海は折り返しとなりました。

昨夜から海が荒れ、居室の中を歩くのもふらふらとするほどです。

さて、本日は地球環境部門地球表層システム研究センターの藤木徹一主任研究員にお話を伺い、記事を執筆しました。

今回の航海ではアルゴフロートの投入を主に担当されています。

アルゴフロートとは、海洋の表層から水深2000メートルまでの水温や塩分を測定する観測機器です。自動で下降と上昇を繰り返し、観測した鉛直プロファイルデータを人工衛星を通じて陸上局に送ります。アルゴフロートを用いた研究は世界的に行われており、観測したデータは24時間以内に無償で公開されています。

フロート観測が本格化した2000年代以降、水温・塩分のみを計測していたアルゴフロートも、今では水温・塩分に加え、酸素・pH・クロロフィル・懸濁粒子・硝酸塩(植物プランクトンの栄養の一部になる物質)・照度の新たに6つの項目を測定できるまでになりました(通称、BGCアルゴフロート)。今回の航海では、このBGCアルゴフロートを海に2台投入しました。

現在、BGCアルゴフロートは世界で約600台が稼働しており、世界中の海の観測データを確認することができます。このBGCアルゴフロートで取得されたデータは、海洋環境変化(温暖化、貧酸素化、酸性化等)と生態系への影響評価などの研究に利用されています。

藤木さんはなぜこの世界に入られたのか伺ってみました。

学生時代の研究室選びで、海が好きで唯一フィールドワークに行ける生物海洋学の研究室に魅力を感じたのがきっかけでした。その後、近年問題視されている大気中の二酸化炭素の増加に起因する海水温の上昇、海洋酸性化、貧酸素化などの環境変化が、プランクトンの生育過程にどのように影響し、海洋生態系全体にその影響がどのように波及するのかに関心をもち、現在まで研究を行ってきたそうです。

しかし、船はあまり強い方ではなく船酔いをしてしまうとのことでしたが、船上での研究が楽しく、陸に戻ると苦労したことを忘れてしまい「また乗船して研究したい」と思ってしまう、と笑顔でお話されている姿が印象的でした。

海洋環境変化の調査をするうえで、世界と協力し、自動で情報を回収してくれるシステムは非常に有用です。台風や自然の猛威の中で人が調査できないような場所でも、特殊な気候下でのデータを取得することができるのです!お話を伺い、アルゴフロートの改良・投入は海洋が抱える環境課題を解決に導くためのデータを継続的に簡便に取得するために重要なものだと実感しました。

(齋藤)

2024年11月10日 乗船して一週間

こんにちは、研修生の熊久保です。

「みらい」に乗船して一週間が経ちました。この一週間で、観測機器の見学、採水のお手伝い、基礎生産の実験のお手伝い、ブログ記事の執筆などをさせていただきました。その中でも印象に残っていることを書いていこうと思います。

まず船上生活についてです。毎日決まった時間にご飯を食べ、自分のプライベートな空間もあり、非常に快適に過ごしています。その中でもやはり船酔いには悩まされています。特に夜、自分の居室に戻ると地面を大きく傾けながらぐるぐると回されるような揺れを感じます。体に一気に重力がかかってそのあとふわっと解放される、アトラクションのような揺れにやられ、洗濯機の中にいるような音を聞きながらベッドの片隅でじっと耐えています。日中、デッキに出て作業をしているときは平気ですが、1週間たった今でも居室での揺れには慣れません。

次に、観測についてです。一番関わっているのが採水です。ニスキンボトルという採水器がぐるりと一周つけられたカルーセル採水システムを海中に沈め、任意の深度の海水を採取してきた後に、そのボトルから瓶などに水を分ける作業をするのが採水です(写真1)。出航一日目の夜に基本的な採水方法を教えていただき練習を行いました。採水方法は栄養塩、酸素、クロロフィルなど調べたい物質によって異なり、まず基本的な7種類を覚えます。不純物や空気が入らないように、採取してきた海水でチューブや瓶を洗うなど手順が細かく決まっています。研究者の方に船上でどんな研究をしているかを伺うたびに、その観測ポイントの、その深度の、その季節、天候で取れる海水は貴重であることを学びました。そのため、初めて本番の採水を行った際は緊張し、無事に終わって立ち上がってから足が震えていました。

この一週間で、「航海には多くの人が様々な角度から関わっており、その全員の仕事が必須である」ことと、「研究航海は頻度や取得データの精度を保ち続ける必要がある」ことを学びました。残り一週間も新たな学びを得て、皆さんにお伝えしてまいります!

(熊久保)

写真1:採水ボトル

写真1:採水ボトル

2024年11月9日 観測技術員の皆様にインタビュー

皆様こんにちは。

乗船してから約1週間が経過しました。船内生活の「はじめて」や、乗船者のお仕事に日々胸を躍らせています。

さて、本日は観測技術員の方にお話を伺いました。データ処理室という観測技術員の方が使用されている居室でお話を伺いましたが、様々な工具が取り揃えてあり、データ処理だけでなく機器のメンテナンス等も担当されていることが良く分かりました。

本航海の研究を支える重要なお仕事をご紹介します。是非ご一読ください!

まず、観測技術員の方は主に、日々の航海に必要な海底探査機の情報・気象観測データの監視・クルーズデータのチェック・センサーのメンテナンス等を行っています。急なケーブルの断線や機器故障の修理に備え、基本的に24時間体制で監視をしています。

年間120日ほど乗船し勤務をしているそうで、日常の些細な相談にも対応してくださいます。「乗船者の疑問にお答えするのも仕事の一つ」とお話されている姿がとても印象的でした。

また、この業界に入られたきっかけは、学生時代に参加したイベントで研究者の働く姿に憧れ、少しでも現場に近い仕事をしたいと思ったことだそうです。学生時代、「みらい」の初航海に乗船し、そこを縁として入られた方もいらっしゃいました。

乗船中に様々な研究者と会話ができることや、天気の変化や海底地形の変化をデータとして視覚化できることが、観測技術員のお仕事の楽しさ・やりがいの一つとのこと。船員さんや研究者の方々と実際に物を見ながら話をする、生の情報をもとにコミュニケーションが取れる部分が魅力的なお仕事だと感じました。

最後に、お話を聞いて、研究を行うのは研究者ですが、基礎データの収集等を担当している観測技術員の方々の力があってこそ様々な研究成果が生まれるのだと、改めて感じました。

また、前項にも記載しましたが、様々な乗船者と現場で物を見ながら話をする、生の情報を得ることの大切さや面白さを教えていただきました。

私自身、海洋研究に憧れJAMSTECに入構しましたが、同様の志を持って研究者とともにお仕事をされている方々のお話を伺うことができ、とても良い刺激を受けることができました。皆様、ありがとうございました。

(齋藤み)

写真:観測データの確認をされる観測技術員の方

写真:観測データの確認をされる観測技術員の方

2024年11月8日 機関部について知ろう!

「みらい」は順調に航路を進み、現在は KEO という観測ポイントにて、様々な観測やサンプル採取が⾏われています。本⽇は BGC アルゴフロートの投⼊を⾒学しました。(アルゴフロートについてはまた後⽇のブログで詳しく解説いたします。)

本⽇は私たち研修⽣が、本航海の機関部の皆様にお話しを伺い記事を執筆いたしました。

機関部と聞いてもどのような仕事をしていらっしゃるか想像できない⽅も多いと思いますが、船の維持管理に⽋かせない重要なお仕事を担う⽅々です。

⾮常にお忙しい中でしたが、貴重なお話を聞かせていただきましたので、ぜひご⼀読ください!

まずは、業務内容についてです。

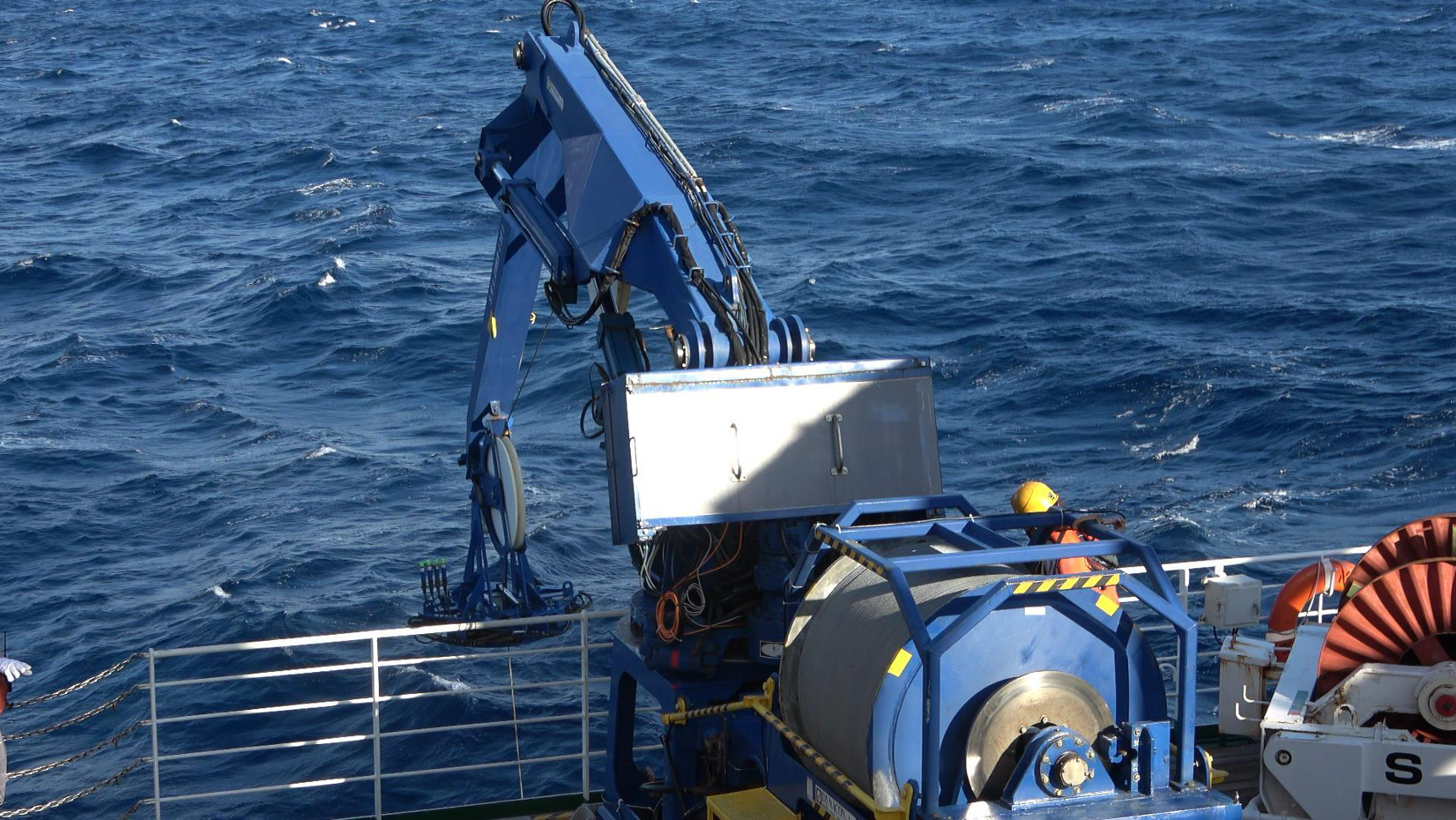

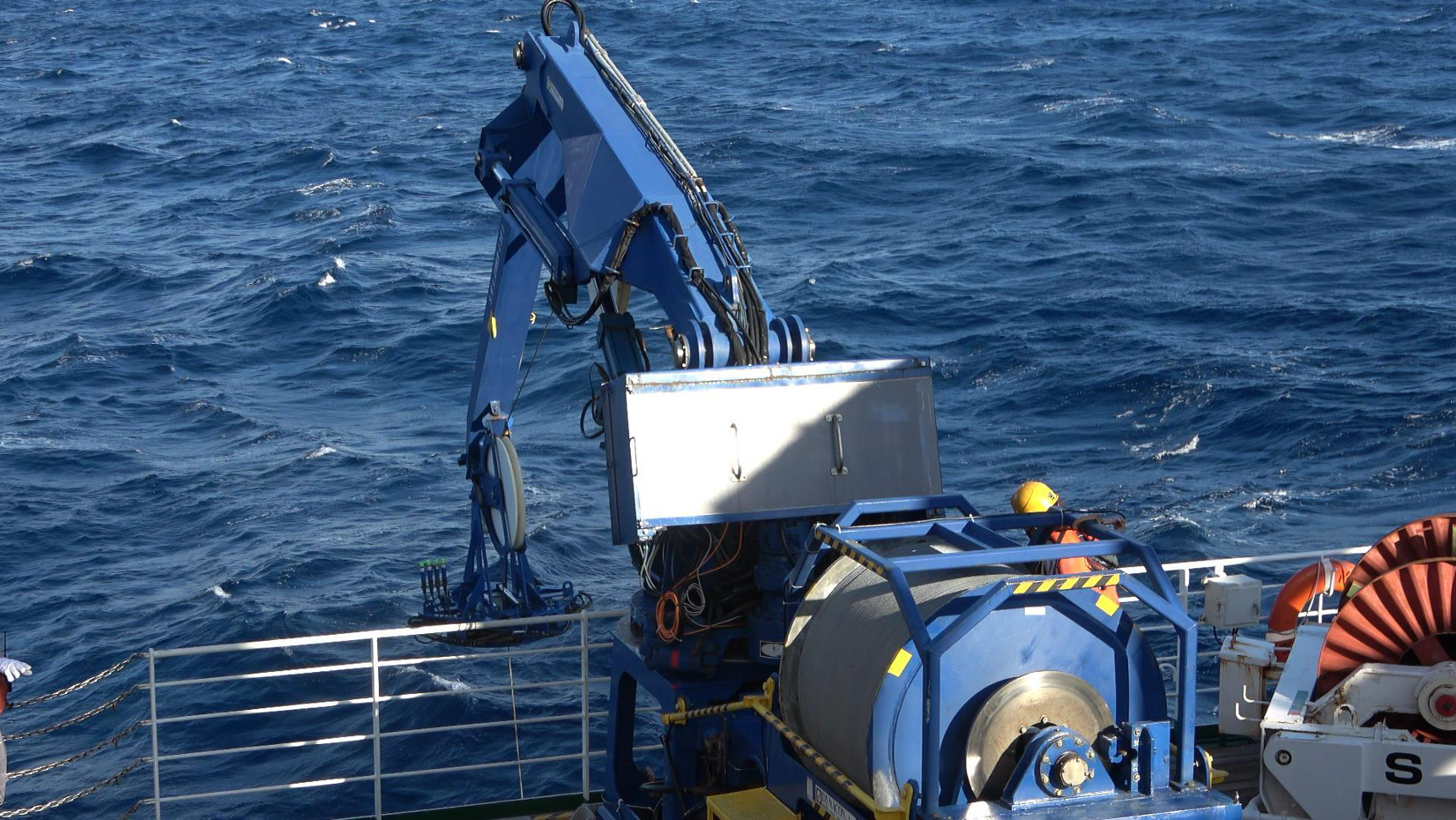

ざっくりとまとめますと、機関部の業務は船に関連する機械の維持管理・メンテナンス、研究関係の補助です。具体的には、エンジンや発電機のメンテナンス、観測機器を海中に投⼊する際の機械の操作(写真1)や、必要な器具の⼯作、船の⾒回りなど多種多様な仕

事があります。船を安全に運航するために夜間も働くため、「みらい」では3交代制で勤務を⾏っています。他の乗船者が活動する昼の時間帯に休憩を取る⽅もいるため、乗船中は不⽤意に騒がない、⾜⾳に気を付けるなどの配慮が必要となります。

お仕事をするうえでのやりがいやこの仕事を選んでよかった点についてもお伺いしました。

機関部のお仕事は、船が完璧な状態であれば乗船者が快適に過ごすことができ、空調の故障など少しでも船に不具合があれば⽣活がしづらくなるものです。そのため、船に不具合がないように尽⼒しても⽬⽴たない部分が多く、やりがいを感じにくい⾯もあります。

その中でも、依頼された仕事を完遂したとき、研究者から「いいサンプルが取れた!」などと伝えられたとき、⾃分が整備した配管などが船内で使⽤されているときにはやりがいを感じるそうです。

また、⻑い乗船の後に⻑期休暇を取得するという働き⽅を魅⼒的に感じている⽅が多い印象でした。⻑期休暇に海外旅⾏にたくさん⾏けるのでは?と思いましたが、航海は予定がずれ込むことも多いそうで、計画を⽴てて海外旅⾏に⾏くのは案外難しいそうです。他に

は、シンガポールなど外国の寄港地にいけることが良い点に挙げられていました。

最後に、少し話がそれますが機関部の⽅の中には、他の船に乗るなら⼀般商船に乗ってみたいという⽅がいらっしゃいました。船舶の運航には、海運という荷物や⼈を港から港へ効率的に運ぶことが⽬的の事業があります。研究航海とは⽬的が根本的に異なる商船で仕事をすることによって、新しい視点が得られるのではないかとのお考えでした。船の運航⽬的の違いについて考えたことがなかったため、船員さんならではの視点だと感じました。

今回のインタビューを通して、安全に船を運航してくださる機関部の皆さまがいてこそ、研究航海が成り⽴っていることが実感できました。船の中でも必要なものがあれば作成する⼯作技術があったり、システムに異常が起きれば原因を究明してそれを解決する技術があったりと⾮常に頼もしい仕事をされている⽅々でした。船の中でも快適に⽣活できていることに感謝して、残りの船上⽣活を過ごしていきます。お話をきかせていただいた機関部の皆様、ありがとうございました。

(熊久保)

写真1:観測機器を海中に投入する際のクレーン

写真1:観測機器を海中に投入する際のクレーン

2024年11月7日 JAMSTECの気象学の研究者にインタビュー

-

本日は、JAMSTECの研究者に、私たち研修生がインタビューをして記事を執筆いたしました。今後も、本航海に関わる様々な乗船者にインタビューをしていきますので、ぜひお楽しみください!

さて、本日は地球環境部門 大気海洋相互作用研究センター 海洋気候研究グループの勝俣昌己主任研究員に話を伺いました。

(研修生)まず、ご専門や研究内容を教えてください。

(勝俣さん)私の専門は気象学、大気物理学です。大学では地球科学科に入り、研究室配属で気象研究の世界に入りました。

現在は、海上の雲を研究しています。雲がどうしてできるのか、どのような条件下でどのような雲ができるのか、また、雨雲ができると周りの気象や海洋の状況はどう変化するのか、ということを研究しています。

「みらい」とは長い付き合いになります。初期の研究航海から参加していました。

(研修生)雲の研究、面白そうですね。雲の魅力的なポイントを教えてください。

(勝俣さん)「派手」なところですかね。大雨が降ると私たちに多大な影響を及ぼすほどの威力を持っています。また、熱帯の雲は大雨が降ってすぐに過ぎ去ったり、ダイナミックな動きをしたりするのも面白いと感じています。

(研修生)雲は我々にとって身近な存在ですが、研究対象になっているとは思いませんでした。非常に重要な研究テーマですし、面白そうですね。雲に注目したきっかけは何だったのですか?

(勝俣さん)私は雪国出身で、昔から雪雲に興味をもっていました。一夜で大雪を降らせる雪雲や、長く続く吹雪などを面白いと感じていました。

(研修生)今回の航海ではどんな研究を行うのですか?

(勝俣主任研究員)今回の航海では、海面付近の水蒸気と風を同時に測る新しい装置(ライダー)の観測精度を検証することが目的です。

(研修生)新しい装置の精度はどのように計測するのですか?

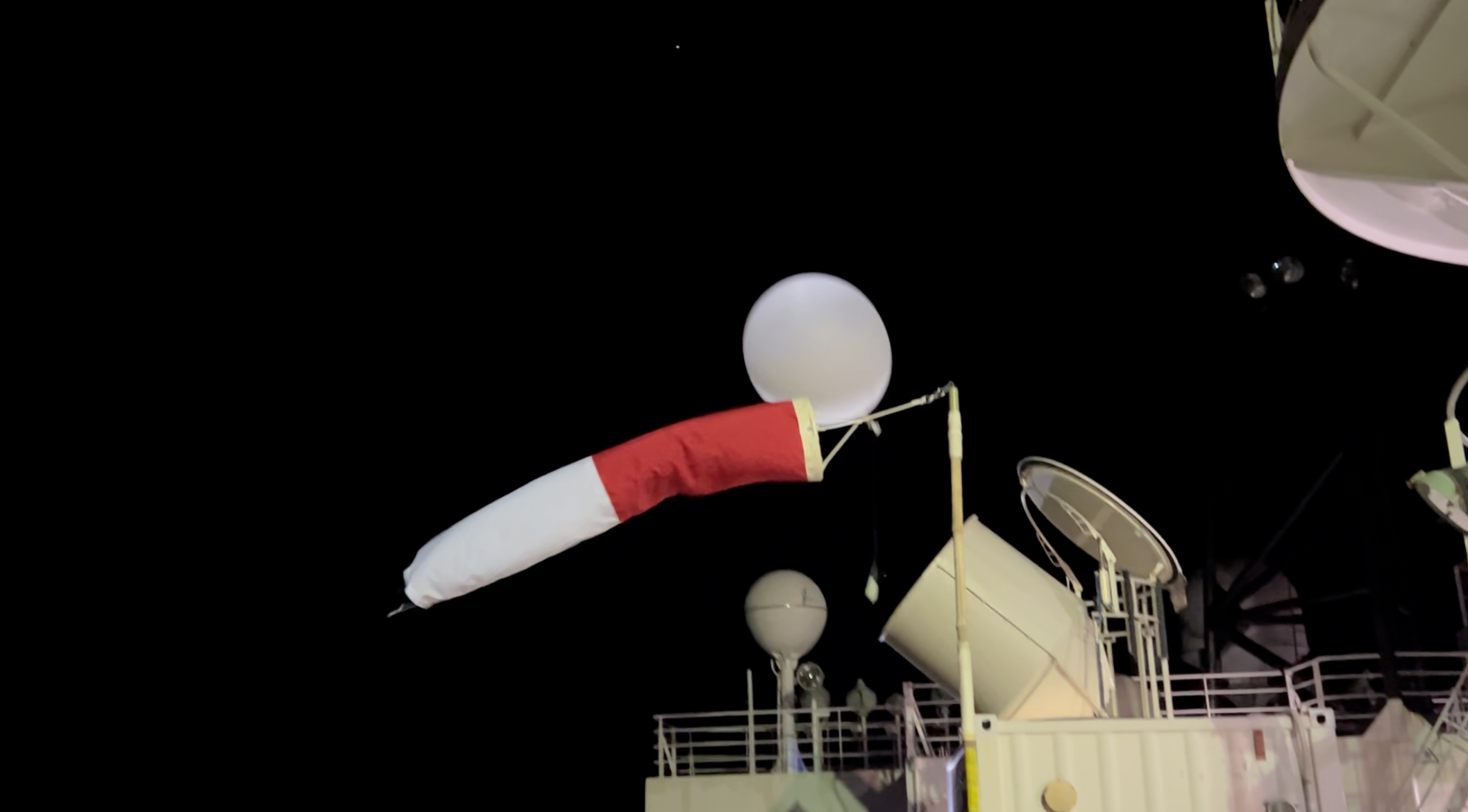

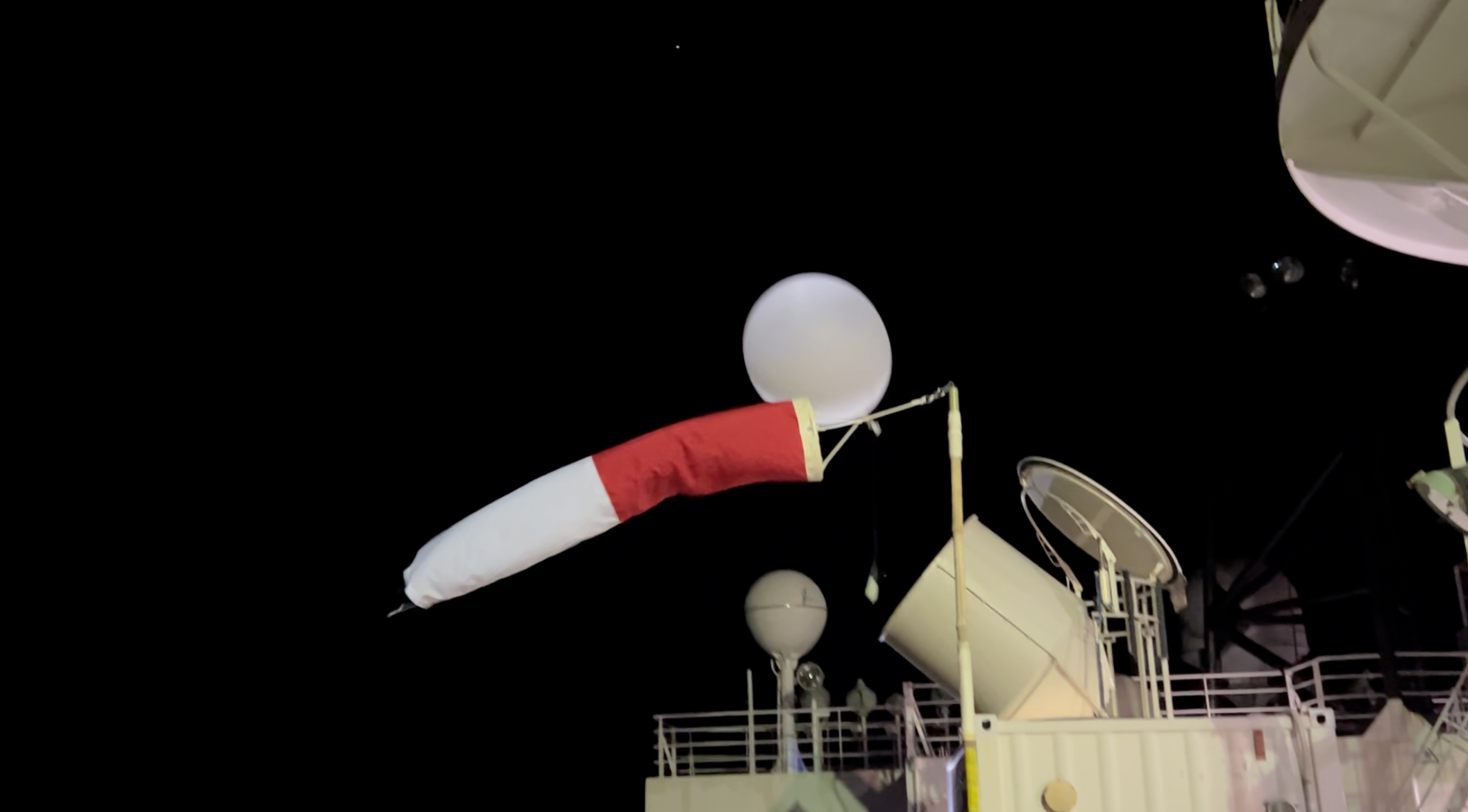

(勝俣さん)風船にセンサーを付けて飛ばし上空の状態を計測する「ラジオゾンデ」という観測の結果を基準にしています。(写真1)

ラジオゾンデの計測精度は十分良いのですが、風船が通過する一瞬のデータしか計測できません。一方で、ライダーでは連続的な時間変化や空間構造を測れますので、それが過去の理論や研究結果と整合性が取れるかどうかが精度の検討につながります。

(研修生)勝俣さんはどうして研究者になろうと思ったのですか?

(勝俣さん)幼少期から科学者になりたいと考えていました。

小学校の時に、地球温暖化や地球変動が数値化されたシミュレーションを見て、未来のことを予測できるのか、と感動したのを覚えています。

大学に入学し、気象学を専攻しました。その後、就職も検討しましたが、研究がとても面白く、修士課程へ進学しました。修士1年生の時に熱帯観測に行った際、私のやりたいことはこれだ!と再認識しました。このまま研究を続けたい、研究者の道を進みたいと思ったきっかけです。

振り返れば、面白そうなこと・楽しそうなことを選んでいった結果、今があるという感じです。

(研修生)ご自身の好きなことを突き詰められた結果、というのはとても素敵ですね。

(研修生)おまけに、これまでの「みらい」に関わる食事の思い出を教えてください!

(勝俣さん)食事…、はじめは量が多すぎて驚きました(笑)

(研修生)そうですよね、すごくおいしいですが量に私たちも驚いています(笑)

(勝俣さん)観測内容によっては交代で24時間観測し続けることもあります。食事が不規則になるので大変ですが、美味しいごはんを沢山作ってくださる司厨さんには感謝しています。食べきれなかった食材をタッパーに入れてお酒のおつまみにするのも船ならではの楽しみの1つになっています。

(研修生)その案があったのですね…次はタッパー持参します!

本日はありがとうございました!!

(齋藤(み))

写真1:ラジオゾンデ観測の様子(画面中央の白い風船の先にセンサーが付けられている)

写真1:ラジオゾンデ観測の様子(画面中央の白い風船の先にセンサーが付けられている)

2024年11月6日

シェルメット

シェルメット

2024年11月5日

こんにちは!本日は、研修生として乗船している私が、恐れ多くもESSブログの一記事を任されましたので、拙筆ながら綴ってみようと思います。普段は機構の事務職員として陸上でキーボードをカタカタ叩きながら仕事をしていますが、今回は「みらい」に乗船し、実際の現場で採水作業や職員インタビューなどをさせていただけるということで、楽しんで進めて参ります!X(@Fleet_JAMSTEC)の方でも撮りたての画像付きでどんどん発信していきますので、ぜひご覧ください。

出航後の海況について、昨日は気持ちよく晴れていたものの、本日昼過ぎから白波が立つようになりました。あらゆる場所で揺れすぎて、部屋のドアはバタンと開いたり閉じたりを繰り返し、シャワーの際も揺れすぎてふらつく位でした。特にPCや文字を見続けると酔いを感じてしまうため、デスクに酔い止め薬を置いてお守り代わりにしています。

居住環境について、5畳半くらいの小さな部屋が各個人に割り当てられます(写真1)。2つの部屋は扉が向かい合っていて、間のスペースにある洗面台を2人で共有する形です。私が割り当てられたのは船底に近い部屋だったため、寝ても覚めても波の音が聞こえ、ずっと水中にいるような感覚になります。(ちなみに首席など偉い人は、上甲板に個人部屋があり、もう少し広い快適なお部屋になっています。)部屋内にはベッド、机、椅子、ロッカーの他に、緊急時に必要なイマーションスーツやライフジャケットが常備されており、緊急時にはそれらを携えて避難する必要があります。荒波の中での作業が命と隣り合わせであることを再認識し、現場を知る必要性を痛感しました。一方で、船上でしか見られない綺麗な夕陽(写真2)を肉眼で拝むことができ、陸では味わえない感動が「みらい」にはありました。

(沓澤)

写真1:居室の様子

写真1:居室の様子

写真2:みらい船上からの夕陽

写真2:みらい船上からの夕陽

2024年11月4日

11月4日、朝9時、海洋地球研究船「みらい」は清水港を出港。MR24-07Leg.2航海が始まりました。本航海の主要課題は「西部北太平洋におけるアジア起源物質の時空間分布と海洋生物地球化学への影響評価」です。要するに陸から運ばれてきた大気塵(エアロゾル)が海に落ちると植物プランクトンが増えるのか減るのか、それに伴い、海洋の二酸化炭素吸収能力が高くなるのか低くなるのかを明らかにすることが目的です。Leg.2では、海水中に栄養分が少なくエアロゾルの影響が見やすい亜熱帯海域で、海水、大気塵、雨、プランクトン、沈降粒子を採取し、それらを化学的・生物学的・地質学的に分析することで、その答えを見つけることを目指します。

Leg.1は荒天に悩まされたとのこと。食事前、多くの乗船者とともに船橋(ブリッジ)に祀られている海の神様「金比羅さん」に参拝。「これから二週間、穏やかな天候、海況でありますように。無事故でありますように。そして良い成果が得られますように」。そうお祈りしました。

(本多)

エアロゾルの植物プランクトンへの影響イメージ図「枯れ木に花を咲かせましょう」

エアロゾルの植物プランクトンへの影響イメージ図「枯れ木に花を咲かせましょう」

Leg1

2024年10月25日 その5

2024年10月25日 その4

2024年10月25日 その3

2024年10月25日 その2

K2ハイブリッド回収

K2ハイブリッド回収

2024年10月25日 その3

ミジンウキウキマイマイ

ミジンウキウキマイマイ

RASとトラップ

RASとトラップ

2024年10月14日

サーベイ

サーベイ

2024年10月12日

2024年10月6日

ニスキン採水器

ニスキン採水器

2024年10月5日

ダッチハーバー出港後、西側から迫りくる低気圧を避けるために、一旦、北緯60度、西経170度まで退避しましたが、現在はアリューシャン列島近くの観測点St.2に向け航走中です。

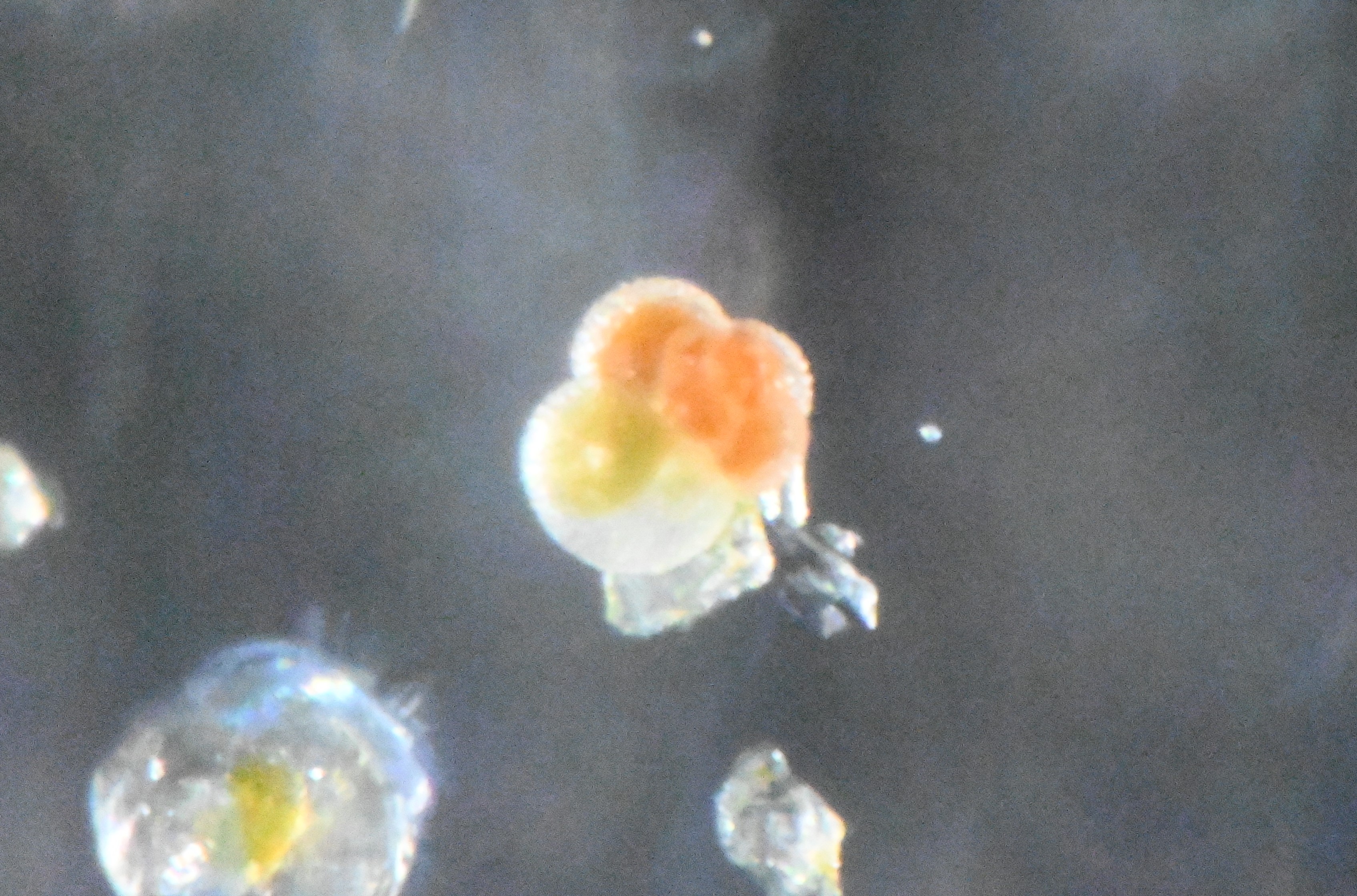

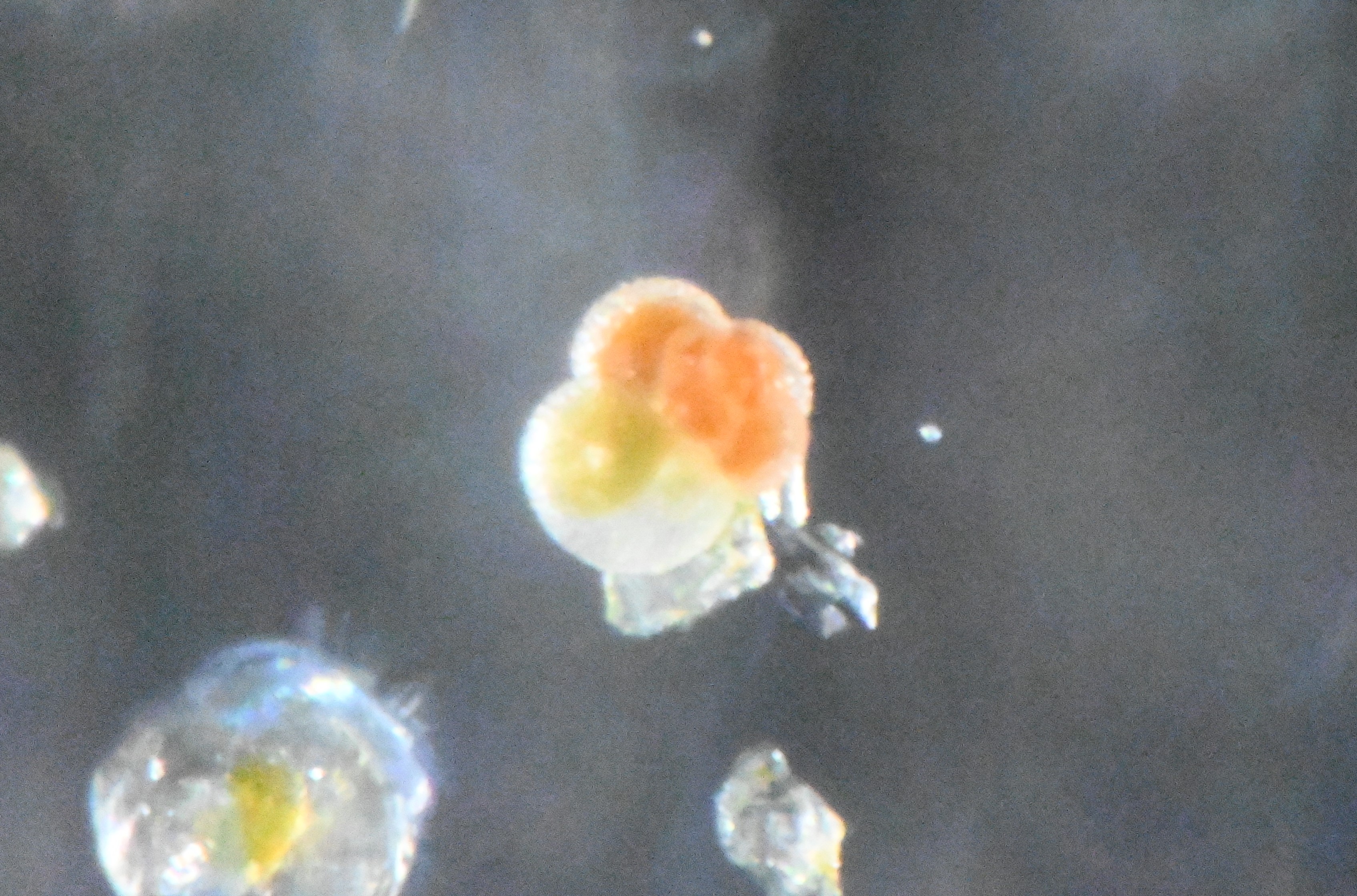

本航海には有孔虫や翼足類を専門とする研究者が多数乗船しており、航走中も表層海水から多くのプランクトン採集を行っています。

写真は浮遊性有孔虫Globigerina bulloides、和名ではウキダマと呼ばれています。亜寒帯を中心として世界中の海に広く分布していて、日本近海でも見ることができます。肉食で、自分の体より大きな動物プランクトンを捕食することもできます。

(野口)

有孔虫

有孔虫

顕鏡観察中の千葉大・宮本さん

顕鏡観察中の千葉大・宮本さん

2024年10月2日 MR24-07Leg1航海がはじまりました

海洋地球研究船「みらい」は、気候変動に伴う海洋環境やプランクトンなどの生物への影響の調査を行うことを目的に、本日(10月2日現地時間)ダッチハーバーから出航しました。

観測航海の情報は、JAMSTEC研究船・探査機 (@Fleet_JAMSTEC) からリアルタイム発信をしています。

また、本航海に乗船しながら作品制作されている東京藝大・後藤さんの航海日記もインスタグラム(@linagotoh_planktonic)から発信されておりますので、是非ご覧ください。

(野口)

木元首席(右側)と乗船研究者たち

木元首席(右側)と乗船研究者たち

ダッチハーバー出港後、クジラの群れに遭遇

ダッチハーバー出港後、クジラの群れに遭遇

(潮を吹いているのが見えるかな?)