ここまで解った!JAMSTECの最新研究

JAMSTEC 超先鋭研究開発部門

高知コア研究所

地球微生物学研究グループ 主任研究員

それまで“生命はいない”と考えられていた深海底の堆積物に、生命(微生物)が存在することが確認され、初めての本格的な掘削調査航海が行われたのは、2002年のことです。それによって陸上や海水中とは異なる微生物が存在する「海底下生命圏」のあることが明らかになり、以来、「IODP(国際深海科学掘削計画)」による国際的な科学掘削航海をはじめとした多くの研究が行われてきました。

私も「ちきゅう」に乗り込んで

掘削航海に出たことがあります。

「IODP」(国際深海科学掘削計画)とは、海底を掘削して、地球や生命の研究を進める国際協力プロジェクト。主力となる掘削船は、日本の「ちきゅう」と、アメリカの「ジョイデス・レゾリューション号」。この分野で日本は大きな役割を果たしています。

海底下生命圏の研究の多くは、世界各地のさまざまな海底の堆積物からDNAを抽出し分析する手法で進められてきました。しかし、それらは世界各国の個々の研究グループによって行われてきたため、DNAの抽出方法や実験操作・条件が一つずつ異なります。つまり、研究成果の統一性が弱いため、世界の海底下の生命の全体像はつかめていませんでした。

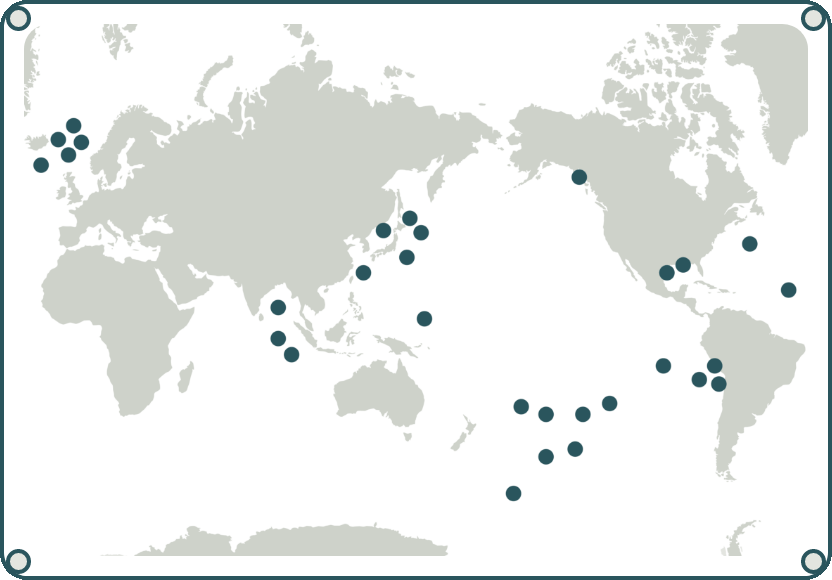

海底掘削で採ってきたコアサンプルは、一度の研究で捨ててしまうのではなく、専用の施設で保管されています。実は、私が属するJAMSTECの高知コアセンターは、世界三大コアサンプル保管施設の一つ。過去18年間に世界各地の計40カ所で採取されたものを含む膨大な数のサンプルが保存されています。私たちは、それらの中から計299個の高品質なコアサンプルを統一基準で分析するという研究に挑むことにしました。

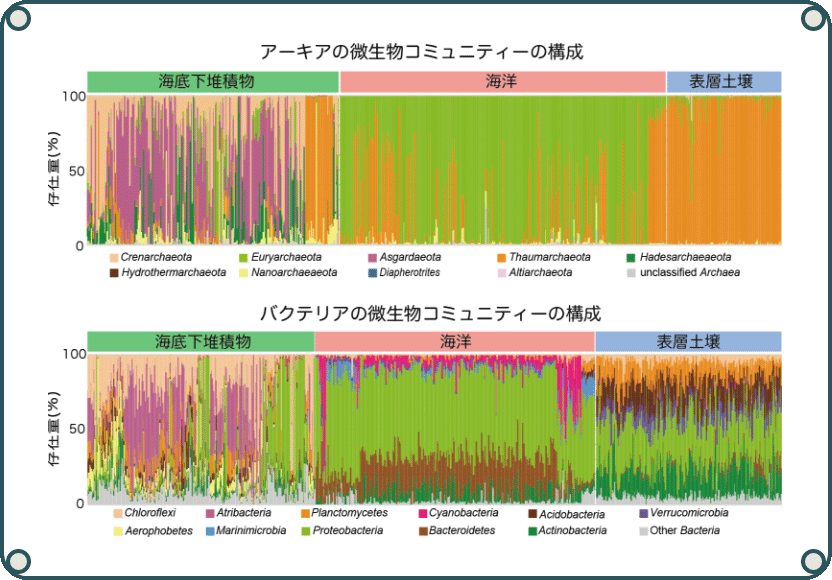

世界で初めてのグローバルスケールでの調査・分析だけに、さまざまな困難があり、研究には8年を要しました。統一基準でコアサンプルに含まれる微生物のDNAを扱い、そこに含まれる約5000万の遺伝子配列を分析。その結果、海底下生命の全体像が浮かび上がってきました。厳しい環境である海底下に、陸の土壌や海水の中にも匹敵する多様な微生物が存在することが明らかになったのです。

分析結果から、私たちは、地球全体の海底下微生物がいったい何種類いるのか、推定を試みました。 結果は、バクテリアが3万種~250万種、アーキアは8千種~60万種。これは、土壌中や海洋に生息すると推定されている微生物の種類と同じ程度です。一見、生命の乏しそうな海底下に、生命に満ち溢れている地球表層の生命圏と同等に、多様な生命圏が広がっていることがわかったのです。

正確な分析のためには、

根気強さと

最新の技術が必要。

今回の研究では、過去18年間に世界各地の計40カ所で採取された計299個のサンプルを、同一の条件で正確に分析できるかどうかがポイントでした。

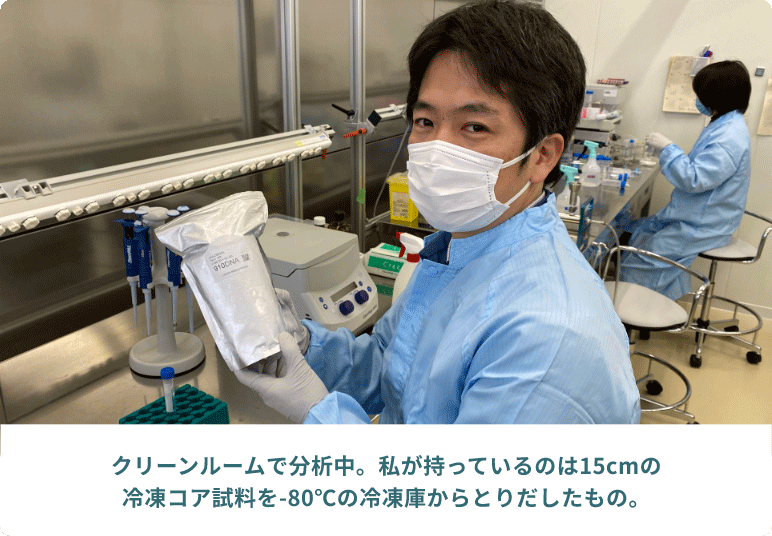

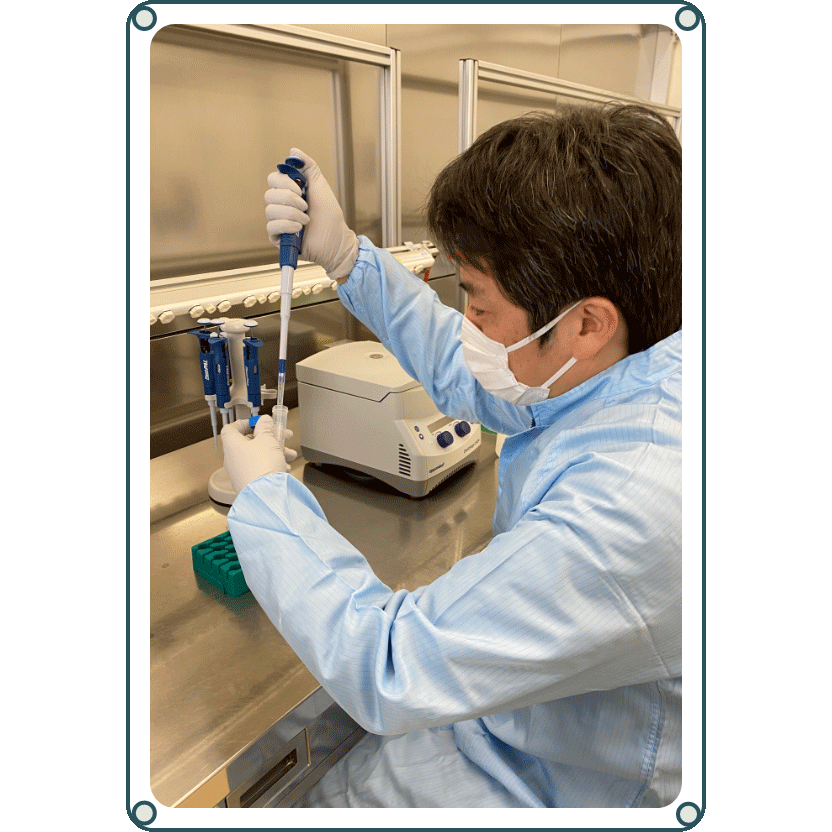

微生物の分析は、クリーンルームで凍結サンプルを分取したのち、DNA抽出、PCR、シーケンシングに至る一連の実験を行います。しかし、目当てのDNAはほんのわずか。それ以外のものが少しでも混じってしまうと正確に比較解析することができません。細心の注意を払いながら作業を続けていきました。

また、DNA分析の結果得られた配列データは、およそ5000万。これまで扱ったことがない膨大なデータ量でした。それらを解析するためのコードは、最適な方法を勉強しながら書いていきました。また、微生物の種数については、生物の種数と生息面積の関係から算出し、推定を行いましたが生態学を専門とする研究者に協力を仰ぎ、共同で研究を進めました。

バイオインフォマティックス(生命化学と情報化学の融合)は、進歩の著しい分野です。その最新の成果を取り入れて、海底下生命圏の研究に活かしていくことが、今後も重要なポイントになると思います。

今回の研究では、まず世界中の海底下のサンプルからDNAを抽出するのに、1年程度を要しました。それから分析に取りかかったわけですが、最初の頃、出てくる分析結果は、とりとめもなくバラバラにしか見えませんでした。しかし分析を重ねていくと、ある時期から何かが見えてくるんです。世界でまだ誰も手掛けたことのない研究で、明らかな傾向が目に見える形で出てくるのは、手応えを感じましたし、楽しかったですね。

今回の研究では、世界中の海底下に、多種多様な微生物が存在する生命圏が広がっていることを明らかになりました。しかし彼らは、どのようにして、それほど多様さを獲得し、生き延びてきたのか。その実態は、まだまだわからないことだらけです。

実は今回は、DNAの中の一つの遺伝子情報を分析したにすぎません。微生物の種類を知るためには、「16SrRNA遺伝子」一つを指標とすれば、わかるからです。つまり、同じDNAから別の遺伝子情報を分析すれば、より多くの情報を得ることができます。たとえば、微生物の持つ機能が場所や環境によってどう異なるかを知ることもできるはずです。

課題は、分析をするための技術です。未知のことを知るには、既存の分析方法をそのまま使うことはできません。最新の技術を学びながら、自分なりのやり方を考え出すことが必要です。生物の進化の過程を解明していくために、勉強すべきことは尽きないのです。

高品位なサンプルを得るためには、クリーンルームでの作業は欠かせません。高知コア研究所には、こうした分析設備が整っていて、世界一ともいえる質と量のサンプルが揃っている。研究者には最高の環境です!

わかりやすく解説した話はこちら

JAMSTEC プレスリリース

海底堆積物中の微生物多様性は海洋や土壌に匹敵する!

〜世界で初めてグローバルスケールの調査を実施〜

研究者の方は、ぜひこちらも(外部サイトへリンクします)

PNAS(米国科学アカデミー紀要)サイト

Global diversity of microbial communities in marine sediment

研究成果をアメリカの科学アカデミーに発表した後、さまざまなメディアに取材されました。なぜかドイツのFM局からインタビューを受けたことも。おもしろい体験でした。