地球温暖化は遠い将来の課題ではなく、すでにその兆候が現れているといわれています。2015 年は大規模なエルニーニョが発生し、地球全体の地上平均気温が観測史上最高となりました。また、北半球ではカテゴリー4 以上のスーパー台風が多発し、過去最高の発生数となりました。日本では、台風17・18 号とそれから変わった低気圧に伴う降水により鬼怒川が氾濫する等の災害が発生し、平成27 年9 月関東・東北豪雨と命名されたことは記憶に新しいところです。仮に近い将来にスーパー台風が日本に襲来すると、暴風雨により甚大な被害が発生する可能性があり、より長いリードタイムの予測情報が求められています。

数値天気予報では1週間先までの気象予測が行われていますが、それより先の台風等の予測はまだ実現されていません。本サブ課題では、ポスト「京」を念頭におき、数週間から季節・年スケール程度の気象・気候変動現象を時間スケールによらずにシームレスに予測する数値シミュレーションのシステムを開発し、それによる気象・気候予測可能性の研究を行います。特に、数値予測モデルの解像度やアンサンブル数等を飛躍的に改善することにより、週を超える台風等の予測可能性を検討します。また、地球観測衛星の大規模データを活用することで数値シミュレーションの改善を図ります。

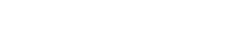

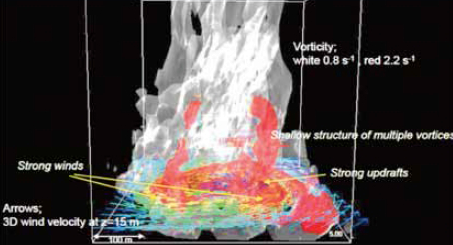

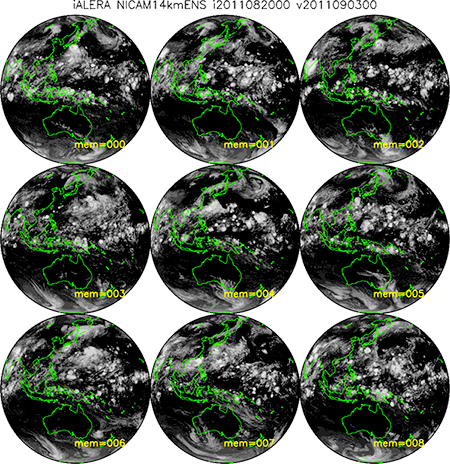

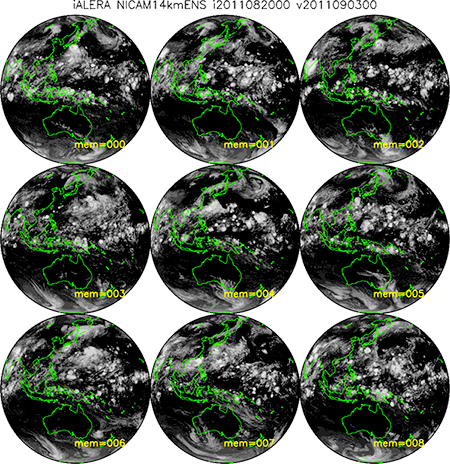

全球雲解像モデルNICAM を用いた台風予測アンサンブルシミュレーション。

数値天気予報では1週間先までの気象予測が行われていますが、それより先の台風等の予測はまだ実現されていません。本サブ課題では、ポスト「京」を念頭におき、数週間から季節・年スケール程度の気象・気候変動現象を時間スケールによらずにシームレスに予測する数値シミュレーションのシステムを開発し、それによる気象・気候予測可能性の研究を行います。特に、数値予測モデルの解像度やアンサンブル数等を飛躍的に改善することにより、週を超える台風等の予測可能性を検討します。また、地球観測衛星の大規模データを活用することで数値シミュレーションの改善を図ります。

全球雲解像モデルNICAM を用いた台風予測アンサンブルシミュレーション。

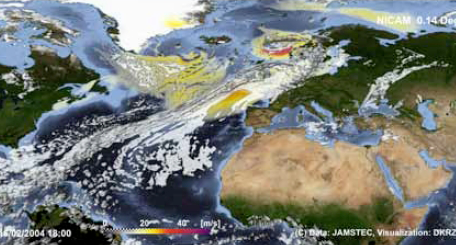

初期値を2011年8月20日とし、9月3日の外向き赤外放射を示す。観測では8月25日に台風12号が発生し9月3日に四国に上陸したが、シミュレーションでも日本付近に台風が接近する予測結果が得られている。

地球温暖化は遠い将来の課題ではなく、すでにその兆候が現れているといわれています。2015 年は大規模なエルニーニョが発生し、地球全体の地上平均気温が観測史上最高となりました。また、北半球ではカテゴリー4 以上のスーパー台風が多発し、過去最高の発生数となりました。日本では、台風17・18 号とそれから変わった低気圧に伴う降水により鬼怒川が氾濫する等の災害が発生し、平成27 年9 月関東・東北豪雨と命名されたことは記憶に新しいところです。仮に近い将来にスーパー台風が日本に襲来すると、暴風雨により甚大な被害が発生する可能性があり、より長いリードタイムの予測情報が求められています。

数値天気予報では1週間先までの気象予測が行われていますが、それより先の台風等の予測はまだ実現されていません。本サブ課題では、ポスト「京」を念頭におき、数週間から季節・年スケール程度の気象・気候変動現象を時間スケールによらずにシームレスに予測する数値シミュレーションのシステムを開発し、それによる気象・気候予測可能性の研究を行います。特に、数値予測モデルの解像度やアンサンブル数等を飛躍的に改善することにより、週を超える台風等の予測可能性を検討します。また、地球観測衛星の大規模データを活用することで数値シミュレーションの改善を図ります。

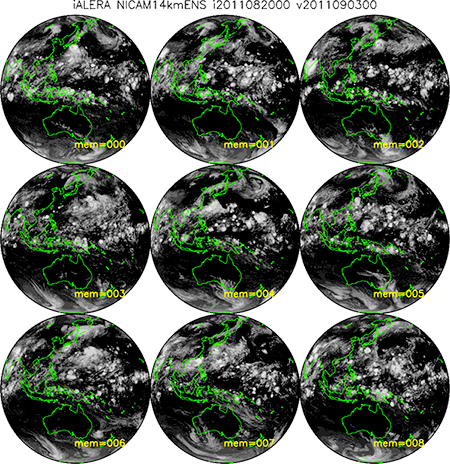

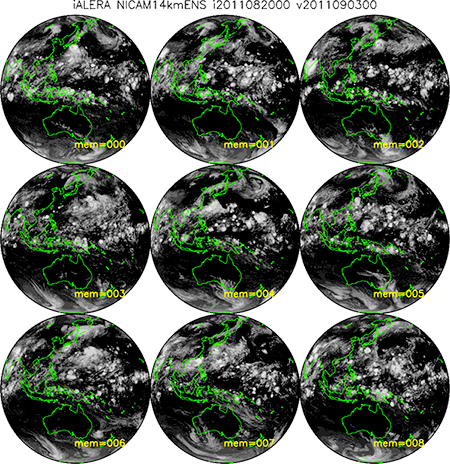

全球雲解像モデルNICAM を用いた台風予測アンサンブルシミュレーション。

数値天気予報では1週間先までの気象予測が行われていますが、それより先の台風等の予測はまだ実現されていません。本サブ課題では、ポスト「京」を念頭におき、数週間から季節・年スケール程度の気象・気候変動現象を時間スケールによらずにシームレスに予測する数値シミュレーションのシステムを開発し、それによる気象・気候予測可能性の研究を行います。特に、数値予測モデルの解像度やアンサンブル数等を飛躍的に改善することにより、週を超える台風等の予測可能性を検討します。また、地球観測衛星の大規模データを活用することで数値シミュレーションの改善を図ります。

全球雲解像モデルNICAM を用いた台風予測アンサンブルシミュレーション。

初期値を2011年8月20日とし、9月3日の外向き赤外放射を示す。観測では8月25日に台風12号が発生し9月3日に四国に上陸したが、シミュレーションでも日本付近に台風が接近する予測結果が得られている。

サブ課題B

課題成果動画

全球雲解像モデルNICAMを用い、水平解像度14kmの30年長期気候シミュレーションを「京」コンピュータで実施しました。動画は2月の雲と降水の様子を表しています。日本付近に注目すると、前線を伴った温帯低気圧が4、5日程度の周期で襲来しており、温帯低気圧通過後は北日本の日本海側で降水(降雪)が続くことがよく再現されています。