領域テーマA:直面する地球環境変動の予測と診断

| 領域代表者 木本 昌秀 東京大学大気海洋研究所 副所長・教授 |

人類の不注意によって進行しつつある地球温暖化への対策を講じるためには、将来どのようなことがどの

程度起きるのか、信頼できる予測情報が必要です。本テーマでは、そのためのツールである気候モデルを高

度化し、また大気や海洋の観測データをモデルに取り込んで、半年後のエルニーニョから、10年後、あるい

は100年後の温暖化まで、様々な時間スケールの気候の変動を予測できるシステムを開発しています。さら

にこのシステムを用いた数値実験を行うことによって、現在進行形の気候変動の解明に挑んでいます。

今年の猛暑は地球温暖化のせいですか?

今年の猛暑は地球温暖化のせいですか? 災害は忘れたころにやってくる、とよく言われます。頻度は低くとも、猛暑の夏や大雪の冬は地球の気候の自然なゆらぎの表れとして必ずやってくるものであり、個々の気象イベントを地球温暖化だけのせいにすることはできません。しかしながら、ゆっくりと進行する地球温暖化は、いくつかの異常天候

や極端気象の発生頻度を微妙にですが変えつつあります。

そこで、精巧かつ多量のシミュレーションを行うことによって、気象イベントのメカニズムを解明し、温暖化の寄与も算定することができます。テーマAではこのような研究を「イベントアトリビューション」と呼んでいます。この研究を進めることにより、「もし地球温暖化がなかったとしたら、2013年のような猛暑の起こる確率はもっと低かったろう。言い換えれば、温暖化によって猛暑のリスクが○%増大している」というメッセージを広く社会に伝えることができるのです。同時に、自然のゆらぎと温暖化リスクとの関係についてもよりよく理解してもらうことができます。

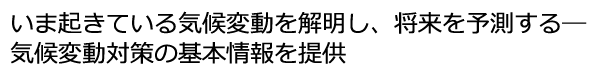

全球大気モデルに観測された境界値(海面水温・海氷)を与えて、初期値を変えた100メンバの再現実験と、境界値から温暖化成分を除いた実験を行い、これらから得られる気象要素の確率密度分布(PDF)を比較することで、頻度の低い異常天候などの発現確率に対する温暖化の寄与を評価しました。左図は2013年日本の猛暑に対する再現実験と非温暖化実験で得られた地表気温(色)、850hPa流線関数(等値線)と200hPa発散流(矢印)の差。右図は、再現実験(赤)と非温暖化実験(青)による日本付近の地表気温PDFの比較。緑は、より長期の再現実験による同変数の気候学的PDF。2013年の観測値(図上部に示す)より暑い夏になる確率は、温暖化が起こっていないとした場合全体の1.7%に過ぎませんが、実際の(温暖化している)場合は12.4%と見積もられ、温暖化により猛暑のリスクが増大していることが わかります。(Imada et al. 2014, Bulletin of the American Meteorological Society)

温暖化が止まった?

温暖化が止まった? 個々の気象イベントだけでなく、観測データに表れる近年の気候の傾向が温暖化とどう関係しているのかも、よく社会の関心事となります。1998年の記録的なエルニーニョの後の15年以上にわたる世界平均気温の停滞傾向は、英語で「停滞」を意味する「ハイエイタス現象」とも呼ばれ、社会的にも科学的にも大きな話題になっています。また、温暖化の割には最近寒い冬が多いこともよくメディアに取り上げられます。地球温暖化は本当に進行しているのでしょうか?

テーマAでは、このような疑問にきちんと科学的に答えるための研究も行っています。ハイエイタスについては、地球の表面では気温の停滞傾向はあるものの、海洋内部は着実に暖まっており、海洋内部の熱輸送の自然変動の結果、主として海面で一時的に温度上昇が停滞していると考えられること、さらに最近数十年を分析すると地球温暖化の影響はむしろ増大しつつあることなどがわかりました。また寒冬については、温暖化で減りつつある北極海の海氷がシベリア高気圧の勢力を強めるような気圧配置の変化をもたらしていることを明らかにすると同時に、温暖化の進行後は、これとは別の自然変動である北極振動の寄与の方が卓越するので、温暖化が進めば北半球は寒冬が多くなる、とは言えないことも示しました。

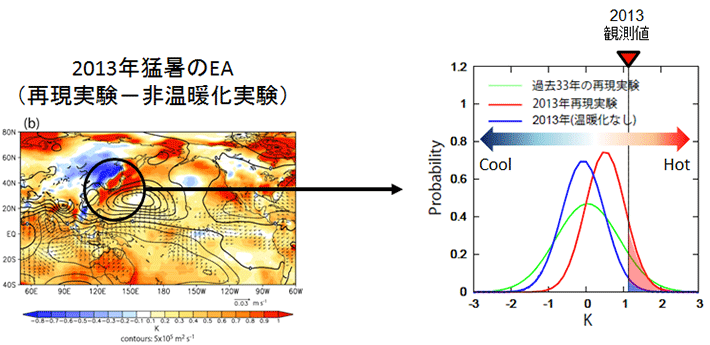

全球気候モデルによるシミュレーションにより、2000年以降の地球全体の気温上昇の停滞状態(ハイエイタス)の再現に成功しました(左)。さらに、気候の自然変動の地球全体の気温変化に対する寄与(右)は、1980~2010年までの各年代で47%、38%、27%と無視できない大きさであることが分かりました。地球全体の気温変化における自然変動の寄与は、人為起源の温暖化が顕著になるにつれて減少しており、今後温暖化が進めば、この割合はさらに小さくなると示唆されます。

(Watanabe et al. 2014, Nature Climate Change; 2014年9月1日記者発表)

新しい予測システムは将来だけでなく、過去の情報も拡張する

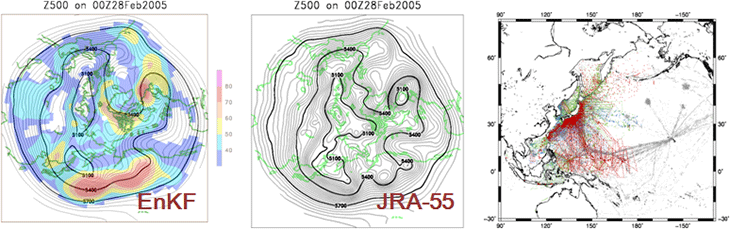

新しい予測システムは将来だけでなく、過去の情報も拡張する気候モデルについては、次期の国際比較実験で用いる新しいモデルの準備も着々と進めています。観測データの取り込みを行う「データ同化」にはアンサンブルカルマンフィルタ(EnKF)という新しい方法を導入することにしました。この方法は、従来よりも計算量は増えますが、大気と海洋のデータを同時に取り込めるほか、 海氷のように取り込むのが技術的に難しい変数の扱いを可能にします。取り込んだ変数とは別の変数の精度も上げる効果も持っています。この性質を利用すると、大気の高層観測データや海洋内部の観測データが著しく乏しかった1950年代以前の気候状況も、比較的豊富にある地表の観測データから復元できると期待されます。「150年気候再解析」が実現できれば、異常天候や極端気象のサンプルも増え、数十年規模の気候変動に対する理解も向上します。さらにダウンスケール手法などを併用すれば、室戸台風(1934年)級の気象イベントのアトリビューションやリスク評価も不可能ではなくなります。過去の、より広い現象範囲をカバーできるということは、将来予測の信頼性向上にも直接つながります。

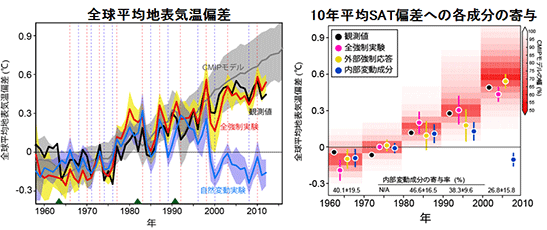

大気モデルを用いた大規模アンサンブルシミュレーションにより、北極海における近年の急速な海氷の減少によってユーラシア大陸の中央部で寒冬になる確率が2倍以上高くなっていることが明らかになりました。世界中の気候モデルによる将来予測シミュレーションを解析した結果を踏まえると、近年の寒冬の増加は温暖化の過程で一時的に生じる過渡現象だと示唆されます。図は、観測された冬の地表気温偏差の主成分分析より得られた、空間パターン(左;地表気温偏差(色)と、それに伴う地表気圧(等値線:1hPa間隔)ならびに地表風(矢印)偏差)とその時係数(右)。(a)の第1主成分は北極振動を表し、(b)の第2主成分はバレンツ・カラ海(図(c))で平均した海氷偏差の年々変動(緑の時系列)と連動するパターンを表します。

(Mori et al. 2014, Nature Geoscience; 2014年10月27日記者発表)

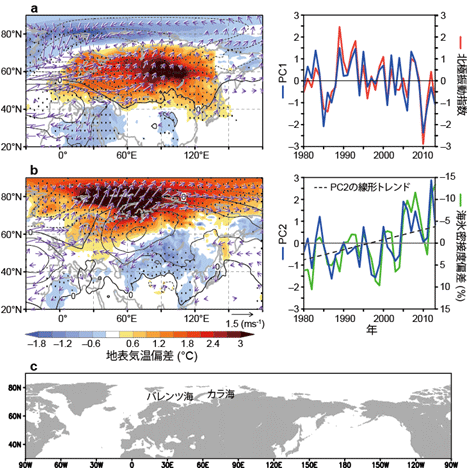

新しいデータ同化手法(EnKF)によって地表気圧データのみから再現された上空500hPa(約5㎞)の高度場(左)、気 象庁の解析値(中央)との比較。左図の陰影は、アンサンブル手法に基づく誤差の目安を示します。(右)戦前の表層水温データの分布。色つきが日本の機関によります。旧帝国海軍海上気象観測データのデジタル化も作業中です。