領域テーマC:気候変動リスク情報の基盤技術開発

| 領域代表者 高薮 出 気象庁気象研究所 環境・応用気象研究部 部長 |

本研究テーマでは、日本とその周辺域で起きる気候変動や気象現象について、統計を用いた解析や評価の手法を開発し、それがどの程度の確率で生じるのかを含む「想定しうるシナリオ」を描き出すことが目的です。地球温暖化に伴うリスクを考える上で基盤となる情報には、次の2つがあります。1つは確率

的な情報、もう1つは起こり得る最大クラスの気象現象のシナリオです。前者は防災、後者は減災のために必要です。

21世紀末の東京はどれくらい温暖化する?

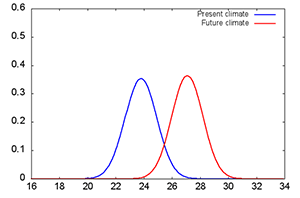

21世紀末の東京はどれくらい温暖化する?本研究では、気候変動の確率的な情報を算出する手法を開発しました。図1は、この手法を東京の月平均温に適用し、今世紀末にどれだけ温暖化するのかを示したものです。これはSRES A1B*という温室効果ガスの排出シナリオをもとに、21のモデルをつくって計算した結果から算出したものであり、昇温傾向とその不確実性が表されています。

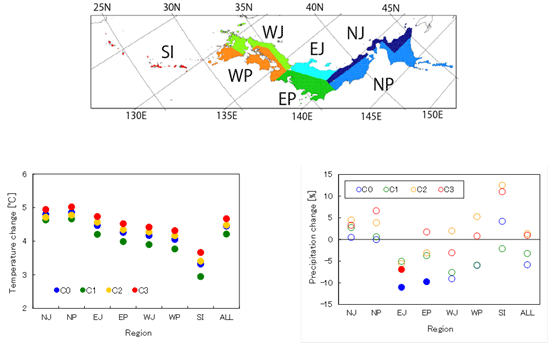

図2は、本プログラムで整備したより解像度の高いモデルによる結果です。これはRCP8.5シナリオ**で計算された28の全球モデルの予測する海面水温上昇パターンから代表的な4つのパターンを選び、それぞれを20km四方を1マスとした全球大気モデル、5kmを1マスとした地域気候モデルでダウンスケーリングしたものです。各地域で気温や降水量の変化量が求められており、気温上昇は北日本の方が大きいことがわかります。これは境界条件として与えられたオホーツク海の流氷域の後退などを反映し、気温が上昇したものと考えられます。同じく降水量を見ると、変化の不確実性が大きく、傾向は判断できないことが示唆されています。

** 温室効果ガス濃度の推移を予想した気候変動予測シナリオのひとつ。RCP8.5、6.0、4.5、2.6の4パターンがあり、8.5は温暖化の進行度合いが最も高いもの。

将来変化については、すべての地域・メンバーでその変化は統計的に有意(危険率5%)。右下の図は年降水量の将来変化(変化率)。塗りつぶされた点は増減が統計的に有意なもの(危険率5%)

温暖化が異常気象をも引き起こす?

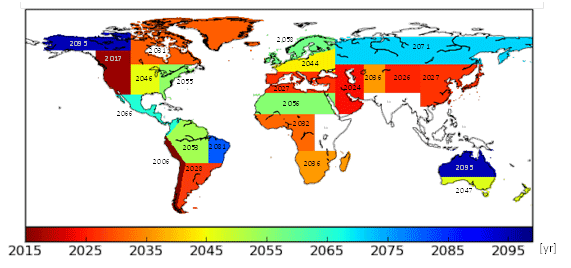

温暖化が異常気象をも引き起こす?温暖化に伴い、異常気象が増えることも指摘されています。図3は、水資源管理モデルに対してRCP8.5シナリオで予測される2100年までの大気状態(世界5機関の気候モデルによる)を与えた結果を解析したものです。モデルで評価される干ばつ日数が、現在までに経験したことのない日数にまで増加したのち元に戻らなくなる年を表しており、チリ、北米西部ではそのような年が目前に迫っていることが示されています。これはテーマDとの連携により得られた成果です。

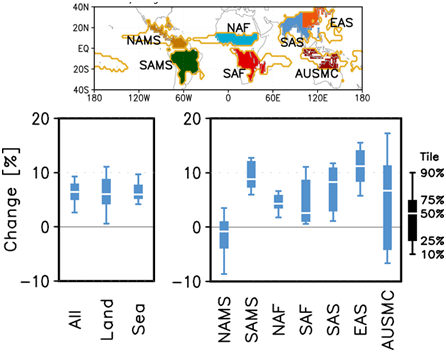

次に、雨の多いモンスーン地域の降水量は温暖化によってどう変化するのでしょうか。図4は、世界の各モンスーン地域での降水量が将来どうなるのかを、60kmを1マスとした全球大気モデルによる24のアンサンブル実験(SRES A1Bシナリオ)で評価したものです。降水量は全体として増える傾向にあり、特に日本を含む東アジア域では雨季の降水量の増加が高い確度で示されています。

大型台風を予測し、防災・減災につなげる

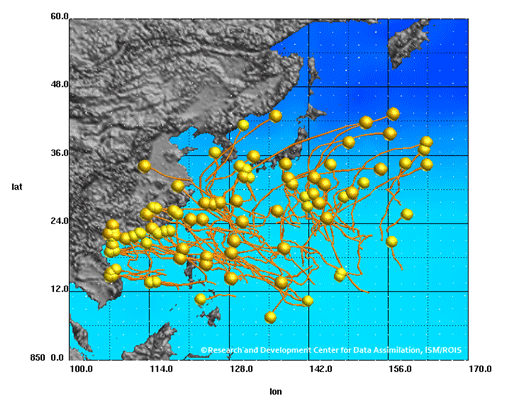

大型台風を予測し、防災・減災につなげる 台風は年に2~3個しか日本に上陸しないため、防災を意識した確率的な評価のためには、確率台風というアプローチが必要となります。図5は台風のモデル構築の一環として、観測データから疑似的に計算された台風推定経路図です。これにより、解析に足るだけの数の擬似台風をシミュレーションすることが可能になります。

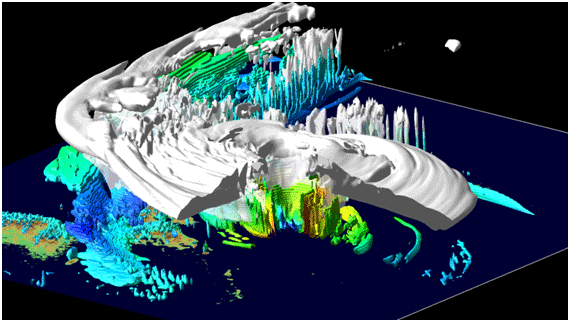

他方、減災を意図した最大クラスシナリオ構築のためには、精度の高いモデルによる計算が必要となります。図6は、2kmを1マスとした台風モデルCReSSによって再現された、日本を襲った過去最大クラスである伊勢湾台風の雲と降

水の分布図です。スーパー台風の構造と広がりを再現し解析するには、この様な高解像度モデルによる高精度の計算が

必要になります。

不確実な未来に見通しを立てるために

不確実な未来に見通しを立てるために極端な気象現象は「20〜50年に一度」という、ごく稀にしか起きないものです。しかしひとたび起きると、多くの生命が脅かされ、社会や経済に大きな損害や混乱をもたらします。また、温暖化などの気候変動も「それがどのくらいの確率でどの程度起こりうるのか」がわからないと、対策の立てようがありません。本研究の成果は国や地方自治体において、温暖化・災害などへの将来に向けた対策を講じる際に生かすことができます。