「ちきゅう」は海底下奥深くまで掘り進み、「コア」と呼ばれる地層サンプルを採取する。「コア」は、科学者たちが自ら直接見たり、実物をラボの計測器で詳細に分析できるという大きなメリットがあるが、コアの採取には多大な労力と時間がかかる。また、圧力や温度など海底下と地上の環境が大きく異なるために試料が変化してしまうなどの短所を併せ持っているのだ。

そこで「ちきゅう」では、「コア」の採取とともに、「掘削同時検層(LWD)」によって貴重なデータを取得している。このLWDとは、掘削の最先端部となるドリルビットの間近で、さまざまな物性データをリアルタイムに計測し、地層の傾きや境界部分などセンチメートル単位での推定を可能にするもの。LWDは「機械の目」によって、人が見ることのできない地球深部を可視化するテクノロジーだ。

「ちきゅう」は、さまざまな技術を駆使して、より深く、より高度な科学掘削に挑んでいるのである。

(2014年3月掲載)

| 取材協力 真田 佳典 地球深部探査センター(CDEX)運用室 研究技術副主幹 ロギングスタッフサイエンティスト |

掘削の先端部分で、同時に計測を行う

さまざまな模様をつくりながら水平方向に広がる地層を、崖や工事の現場などに直に見た経験は誰もがあるだろう。地表での調査では、このように露出した箇所を広範囲に調べることで地層を知ることができる。しかし、海底下に広がる地層をそのようなアプローチで調査するのは不可能だ。

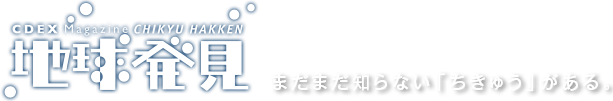

そこで活躍するのが、物理探査や検層と呼ばれる手法なのである。船上などからの弾性波によって地層の構造を広範囲に把握し、掘削孔に機器を降ろして物性データを連続的に計測する「検層」を行うことで、より立体的な地層の探査が可能になる。

「掘削同時検層(LWD)」とは、この検層をドリルで掘り進みながら同時に連続的に行っていく技術だ。英語ではLogging While Drillingと呼ぶ。地球深部探査センターの真田佳典技術研究副主幹は、LWDの特徴を、医療の検診にたとえて次にように語る。

「地層サンプル『コア』のように直接試料を採取する手法は、いわば外科手術のようなもの。一方、LWDをはじめとする孔内計測や物理探査はCTスキャンや胃カメラなど画像検診のような間接的なアプローチといえます」

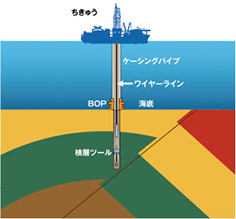

では、その仕組みとはいったいどのようなものなのだろうか? 「ちきゅう」が実施するLWDでは、ドリルパイプの最先端部で掘削を行うドリルビットの上部に、各種センサー、メモリ、プロセッサ、バッテリーなどで構成される計測装置を装備している。これらのセンサーによってさまざまな物性データを連続的に取得していくわけだ。計測される主なデータとしては、孔壁イメージ、自然ガンマ線、電気抵抗、PEF(Photo Electric Factor)、孔隙率、密度、音波速度などがあげられる。東北地方太平洋沖地震調査で実施したIODP第343次研究航海では、水深6,889.5mの海底を850.5mにわたって掘り込むとともにLWDによるデータ取得に成功している。

約1cm単位のデータを2,199m連続で蓄積

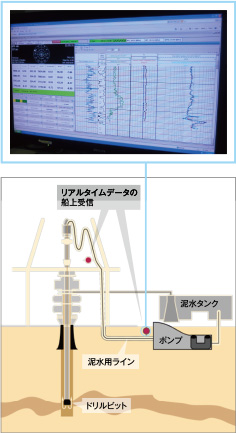

たとえば孔壁イメージは、ドリルで掘削した孔の壁面に現れる地層を可視化するもの。電極センサーを360度回転させながら電気抵抗の変化を測定し、螺旋状に連続的にデータを取得していく。孔壁の内側からスキャンしていると思えばわかりやすいだろう。

それをカラー画像化したものが右図の写真だ。あたかも崖などで見かける地層のように、孔壁が表情豊かに画像化されていることに驚く。これらを分析することによって傾斜や断層、亀裂など地層の構造を推定し、さらに他の計測データと併せることで、地層の区分や岩相・粒子組成などの性質、圧密度・固結度・水理特性など物理特性の推定することができる。

真田技術研究副主幹が参加したIODP第348次研究航海では、解像度が従来の約3倍の孔壁イメージツールを用いて、約1cm単位での可視化を実現した。それらのデータを2,199mにわたって連続的に蓄積したというのだから、LWDの威力の凄さを実感できるはずだ。

「このように、LWDの最大の特長は掘削時の生の情報をリアルタイムに取得できること。一方、地層サンプル『コア』は、直接的に高精度な分析を行えるなどの長所があります。コア試料採取、LWDをはじめとする物理検層、さらには反射法などの物理探査の情報を総合することで、より高度な探査が可能となるのです」(真田技術研究副主幹)

- |1|

- 2|