10.29.2025

Day: 12

Location: At Sendai port

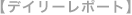

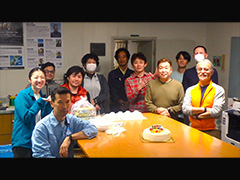

航海最終日。12:00に無事に仙台港に入港しました。首席研究者やサイエンス・コミュニケーターが下船するため、この航海のセンサー作業チームで最後の記念撮影を撮りました。 短期決戦でしたが、無事にミッションを終えて、皆さん、いい笑顔ですね!

10.28.2025

Day: 11

Location: Continue sailing to Sendai port

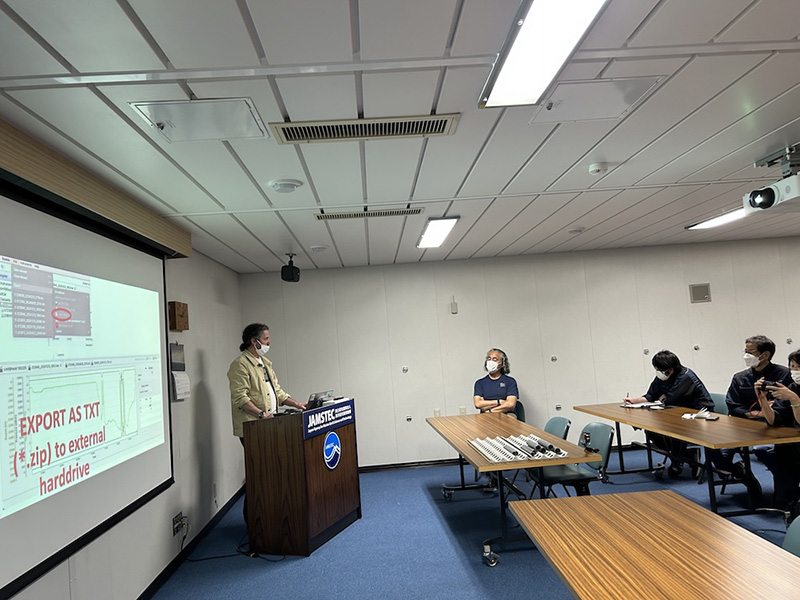

航海11日目。船内では、首席研究者のPatrickさんがクルーに向けて、シフトに合わせて3回のサイエンスカフェ(セミナー)を実施しました。航海の科学目的や成果について、丁寧に解説されました。

10.27.2025

Day: 10

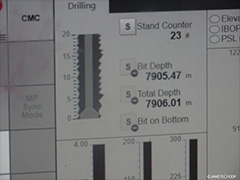

Location: At Hole C0027 and Sailing to Sendai port

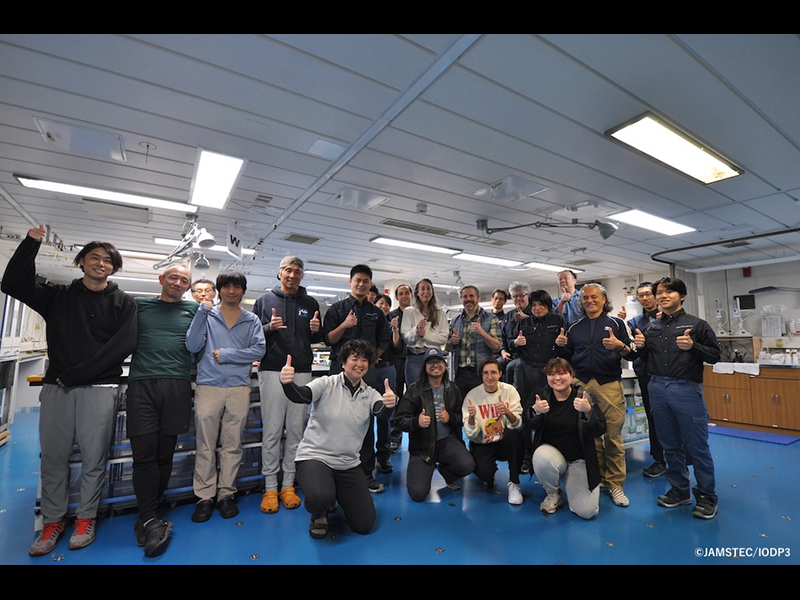

航海10日目。次の航海のテスト掘削を行いました。写真は、左上が掘削前、右上は掘削後。テスト掘削は長時間ではないですが、ドリルビットの摩耗に見られるようにその戦いは激しかった様子です(写真左下)。本船は本航海でのミッションを終え、仙台に向けて航行中です。

10.26.2025

Day: 9

Location: At Hole C0027

航海9日目。日本科学未来館 とのライブ中継を行いました。あいにくの天気でネット環境が不安定だったため、Core Cutting Area からの中継のみとなりました。ご覧くださった皆さま、ありがとうございました!

10.25.2025

Day: 8

Location: At Hole C0019Q

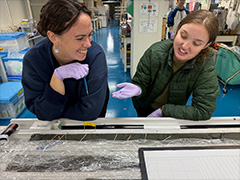

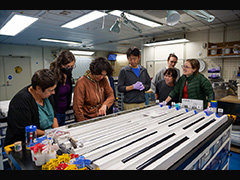

航海8日目。ラボでは、写真のサイエンス・コミュニケーターたちが、ブログや動画の制作を活発に進めています。完成次第、以下のページで公開しますので、ぜひご覧ください!

https://www.jamstec.go.jp/chikyu/j/exp405/blog.html

10.24.2025

Day: 7

Location: At Hole C0019Q

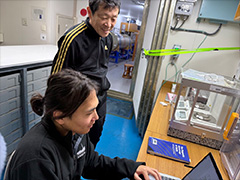

航海7日目。ラボではセンサーハンドリングに使用したツール類の片付けや、次の研究航海 Exp.502 と Exp.503 に向けた準備が進行中で、Co-Chiefは回収データの確認を行っています。写真は船上で回収された Reengaging Tool です。

10.23.2025

Day: 6

Location: At Hole C0019Q

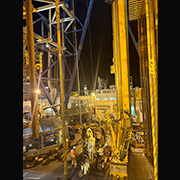

航海6日目。C0019Qへのセンサー設置作業が完了しました。写真左上は、温度センサー編成最上部に取り付けた設置用ツールをドリルパイプ内に降下する様子。右上は、その最上部がC0019Qウェルヘッド内部に正しく設置された様子。左下は作業チームでの、設置作業を完了した記念の一枚です。

10.22.2025

Day: 5

Location: At Hole C0019D, Hole C0019Q

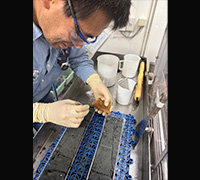

航海5日目。C0019DとC0019Qの掘削孔から温度センサーを無事に回収!作業チームは4人1組に分かれて、合計185個のセンサーのデータ回収、バッテリー交換、プログラミング再設定を実施。事前に十分に役割分担や手順確認を行ったので、スムーズに作業ができました。

10.21.2025

Day: 4

Location: At Hole C0019D

航海4日目。C0019D孔への再接続のため、水中カメラ(UWTV、写真左)を降下して海底を捜索。ほどなくウェルヘッドを発見し、C0019D孔への再接続に成功しました(写真右)。 温度センサー一式が船上に回収されるまでの間、センサー作業チームはしっかり休息。

10.20.2025

Day: 3

Location: At Hole C0019D

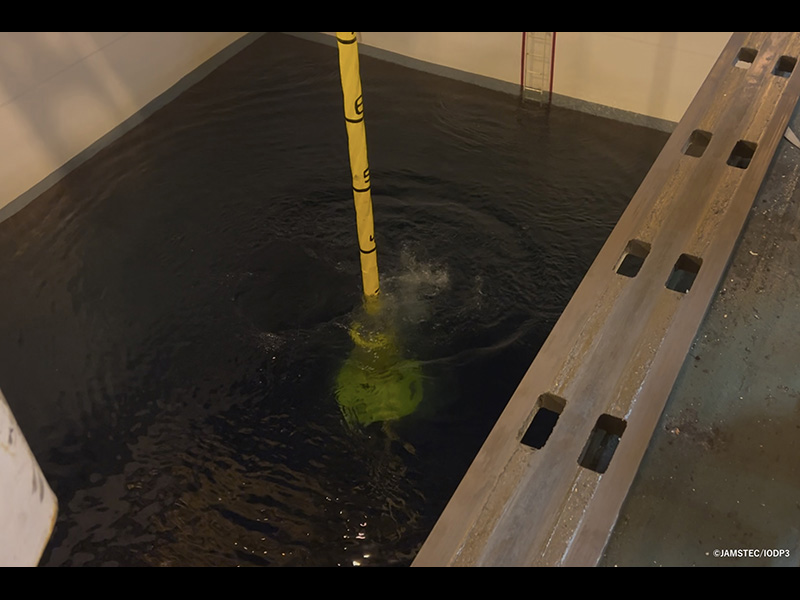

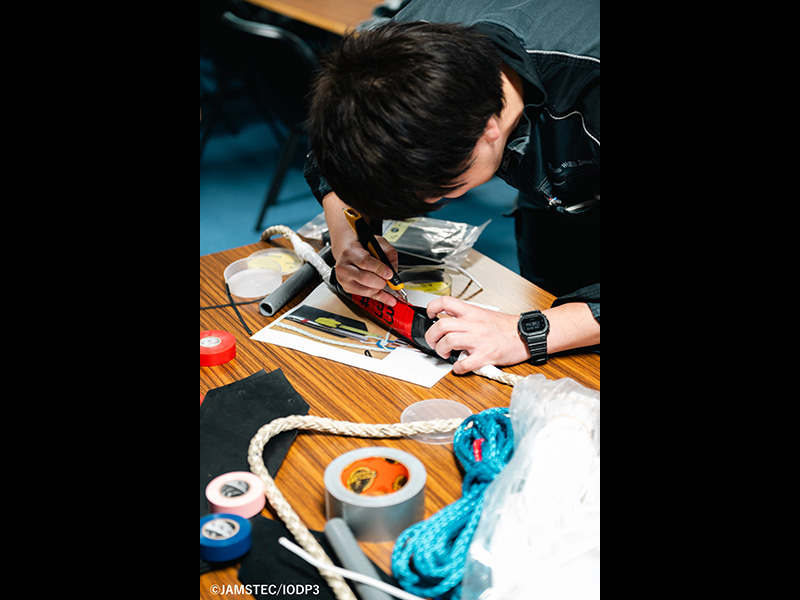

航海3日目。今朝4時ごろRe-engaging toolが着水、降下を開始しました。ラボでは、温度センサーの設置に備えて、ロープの取り扱い、カバーの取り外し・取り付けなどの実技練習を行いました。

10.19.2025

Day: 2

Location: Continue sailing to Hole C0019D.

航海2日目。船内では「ちきゅう」の活動を発信してくれるScience Communicatorを案内し、撮影場所の紹介や観測機材の説明を行いました。また、センサーチームは、Co-Chiefから、作業の要となる温度計センサーの取り扱い作業のレクチャーを受けました。写真の黄色い構造物(Reengaging Tool)は、水中カメラを見ながら水深6900mの海底にある掘削孔口に設置し、孔内にある温度センサーの設置・回収を可能にするツールです。「ちきゅう」でセンサーを回収するためにJTRACK用に開発され、今回もExp.502Eに使用します。また、船内では感染症対策の初期措置として、乗船直後の一定期間は室内でのマスクの着用を継続しています。

10.18.2025

Day: 1

Location: At Shimizu port

「ちきゅう」はたくさんの人に見送られながら無事に出港しました。お見送り、ありがとうございました!!いってきます!!

10.17.2025

Before departure

Location: Shimizu port

「ちきゅう」は明日10時に、東北沖での航海へ向けて出港予定です。2024年に実施の JTRACK で設置した温度計を回収・再設置します。出港前に、この航海の共同首席研究者(Co-Chief)と研究支援統括(EPM)で記念撮影を行いました。

12.20.2024

Day: 106

Location: At C0019

朝9時半頃、「ちきゅう」が清水港に着岸し、106日間のJTRACK航海が無事に終了しました。研究者たちは、各チームの協力のもと目標をほぼ100%達成したので、あとは陸上での分析・研究作業にバトンタッチです。岸壁では多くの方々に温かく出迎えていただき、花束の贈呈なども行われるなど笑顔あふれる帰港になりました。

12.19.2024

Day: 105

Location: At C0019

午後になって「ちきゅう」が清水港の沖合に到着し、携帯電話の電波が入るようになって研究者たちが浮足立つ傍ら、船内では明日の朝からの入港準備に向けて準備が進んでいます。一方で、卓球大会の決勝が行われ、優勝者に盛大な拍手が送られました!

写真: 右 > 優勝者は中央の人物

12.18.2024

Day: 104

Location: At C0019

「ちきゅう」は清水港に向け航走を続けており、久しぶりに陸が見えるようになりました。研究者からは「陸地だーーー!!!人の営みが見えるーーー!!!」と感動の声も上がっていますが、co-chiefたちは引き続き、オフィスに引きこもってレポートの確認作業中です。ひっそりと予選リーグが行われていた卓球大会は、決勝戦が明日に決まりました!

12.17.2024

Day: 103

Location: At C0019

「ちきゅう」は海底に設置していた定点保持に使う音響機器の回収を終え、清水港に向けて航走を開始しました。船上と陸上で平日毎朝行っていたミーティングも JTRACK の全作業が完了したことからこの日が最終回。通常はco-chiefだけが出席していますが、今回はサプライズで乗船研究者が全員出席し、陸上にいる航海関係者への感謝がたくさん伝えられました。近づく別れを惜しんでハグする研究者の姿があるなど、航海の終了に向けていよいよカウントダウン開始です。

写真: 右 > 熱いハグ!

12.16.2024

Day: 102

Location: At C0019

船上ではレポート執筆の追い込みが始まりました。担当分のレポート執筆がまだの研究者はラボにこもって必死に対応していますが、執筆を終えた研究者は晴れやかな表情で船内を闊歩しています。一方でレポートのレビューをするco-chiefは、提出されるレポートが増えてくるとタスクがどんどん積み上がります。みんな、コーヒーを飲んで頑張っています!

12.15.2024

Day: 101

Location: At C0019

航海101日目。再トライで温度計設置に成功しました!写真で握手しているのはJFASTで温度計設置をした時のメンバー!12年越しの熱い握手です!

(写真上左:JFAST当時、写真上右:JTRACK)

ふと空を見ると、デリックに虹がかかっていて、祝福してくれているようでした。この後、パイプなどの機材を船上に回収し、全フェーズ完了です。

12.14.2024

Day: 100

Location: At C0019

温度計設置作業は順調に進んでいます。研究者はJTRACK をまとめるワークショップを開催。これまでコア処理やレポート執筆に追われていましたが、ようやくデータの考察や分野横断的な議論をする余裕が出てきたようです。とても良い雰囲気で活発な議論が行われました。

12.13.2024

Day: 99

Location: At C0019

センサーとケーシングを船上に引き上げ、状況をみんなで確認。原因が分かったので対策し、センサーにも影響が無いこともチェック出来たので、再度設置作業を開始しました。

12.12.2024

Day: 98

Location: At C0019

いよいよJTRACK航海最後の大仕事、温度計付きロープの降下準備が整ったところでパチリ!慎重に温度計を下ろしていましたが、途中で降下できなくなってしまいました。事前の長さ調整の際は全て通過できていたのにとても不思議です。原因を確認するため、一度回収することになりました。ロープだけに、なかなか一筋縄にはいきません。

12.11.2024

Day: 97

Location: At C0019

「ちきゅう」は組み立てたケーシングを降下し、温度計を設置する掘削孔のウェルヘッド(孔口装置)にリエントリー。水中カメラの映像を研究者も見守っていました。一方で、食堂がクリスマス仕様に!!司厨スタッフが仕事の合間に飾りつけてくれたようで、盛沢山のデコレーションで華やかです!

12.10.2024

Day: 96

Location: At C0019

「ちきゅう」では、引き続き、孔内に設置するケーシングを組み立てるとともに、温度計付きロープの長さを調節中です。ラボでは研究者たちがレポートの内容について熱い議論を交わしています。

12.09.2024

Day: 95

Location: At C0019

「ちきゅう」は揚管を終え、掘削した孔内に設置するケーシングの組立て作業を進めています。このケーシング内に温度計が設置されます。ラボ作業はひと段落しましたが、研究者たちはそれぞれレポートの〆切と闘っている様子。昨日からのあられに続き、海上には竜巻がいくつか発生しています。まるで空も海を掘削しているようです。

12.08.2024

Day: 94

Location: At C0019

「ちきゅう」は目標深度(海底下925m)まで掘削を完了。このあと孔内に温度計を設置するのための準備に入ります。

船上では12月生まれの研究者をケーキを囲んでお祝いしました。お誕生日おめでとうございます。9月に清水港を出港した時には炎天下でしたが、船上には雪あられが降り始めました。

12.07.2024

Day: 93

Location: At C0019

「ちきゅう」は順調に掘進中!

船上からは航海中最後のライブ中継イベントを実施。

全国各地の科学館でもパブリックビューイングを開催し、多くの方へ船上の様子をお伝えすることができました。ご視聴いただいた方々、各会場で一緒に応援いただいた皆さん、ありがとうございました。

12.06.2024

Day: 92

Location: At C0019

「ちきゅう」は温度計設置のための掘削を開始。ラボでは、JTRACK最後のサンプリングパーティが行われました。

写真: 右 > 最後のサンプリング前にハードロックなポーズで記念撮影

12.05.2024

Day: 91

Location: At C0019

「ちきゅう」は JTRACK 最後のミッション、フェーズ4を開始します。このオペレーションでは、新しく掘削する孔内に1000分の1度の精度で観測できる温度計を128個配置し、地層内の流体の移動を長期にわたって観測する予定です。

12.04.2024

Day: 90

Location: At C0019

ウェルヘッド(坑口装置)の降下準備を完了しました。これは海底の掘削孔の入口部分に設置し、この後に孔内に入れる長期孔内温度計測システムを固定・保持するための装置です。

今回のJTRACKウェルヘッドに刻まれたメッセージは「未来へつなぐ」と、12年前に実施されたJFASTにて多大なる貢献をいただいた「故Caseyさんへの感謝のメッセージ」です。

12.03.2024

Day: 89

Location: At C0019

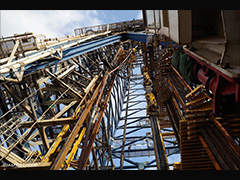

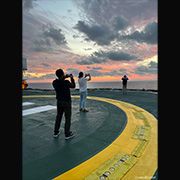

コアリング編成の揚管を完了しました。回収したコアビットのカッターには相当なダメージがあり、海底下の硬岩層との壮絶な戦いを思わせます。コアビットさん、頑張ってくれてありがとう..!作業がひと段落し、研究者達はヘリデッキで夕日を楽しんでいます。

12.02.2024

Day: 88

Location: At C0019

「ちきゅう」はJTRACKのコアリングを完了しました。正真正銘、現行 IODP最後のコアサンプルと皆で記念撮影をしました。今回の掘削孔で回収できたコアは、どれも高品質だったとのこと。一方でムードメーカーだった情報発信担当者が下船したので、船内は少し寂しげのようです。

写真: 右 > 美しいコアサンプルたち

写真: 下 > ヘリで下船する情報発信担当者たち

12.01.2024

Day: 87

Location: At C0019

コアリングを開始しました。今回のターゲットの1つであり、初めての回収となるチャート層・玄武岩層を含む非常に質のよいコアサンプルに研究者達は大興奮!11年間続いた現行のIODP最後のコアリングの記念に撮影!オペレーションジオロジストも美しいコアを見てテンション高めのようです。

11.30.2024

Day: 86

Location: At C0019

揚管を完了し、次の作業であるコアリングにむけ準備中です。

写真: 右 > 特に疲労の蓄積する区間のドリルパイプ接続部分にクラックなどがないかの確認作業の様子

11.29.2024

Day: 85

Location: At C0019

「ちきゅう」には居住区画とラボ区画を繋ぐ廊下に、謎の小部屋があります。実はこれは、ラボ内の空気が居住区に流れないようにする工夫で、小部屋だけではなく、ラボ内は居住区と比較して気圧が低くなっています。

11.28.2024

Day: 84

Location: At C0019

ここ数日、荒天が続いています。荒天時は安全のため事前に船上エレベーターが使用禁止になり、写真のように立ち入り禁止のパーテーションも設置されます。よく見ると空には雷も。。!「ちきゅう」は気象海象が回復、揚管が完了次第、コアリング編成を降下予定です。

11.27.2024

Day: 83

Location: At C0019

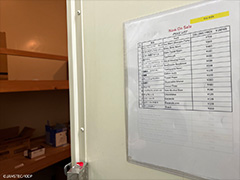

低気圧の通過に伴い、揚管作業を休止しました。今日は「毎週1回、30分だけ現れる幻の部屋」をご紹介します。日曜の「ちきゅう」ではお昼前頃になると、普段は施錠されている倉庫の扉が開きます。倉庫の扉に価格表が貼られると、倉庫がお店に変身し日用品やお菓子を買いに乗船者が集まります。ちなみに、とあるOSIは炭酸飲料を箱買いするそうです。

11.26.2024

Day: 82

Location: At C0019

コアリング開始深度までの掘削が完了し、掘削用編成の揚管作業が始まりました。一方で、次のコアリング作業も準備中です。研究者たちの船内ツアーの写真が届いたので紹介します。

写真:左 > キャットウォークからドリルフロアへ

写真:真ん中 >大きなムーンプール

写真:右 > たくさんの階段を上り下り

11.25.2024

Day: 81

Location: At C0019

乗船者の寝る部屋がある居住区画は、同じような景色が連続するのでまるで迷路のようです。迷いやすいので方向音痴には鬼門です。特に乗船直後は船内で迷子が多発するため、JTRACK直前に廊下に案内を設置しました。「青色の標識をたどればラボへ、緑色の標識をたどれば食堂に着ける」しくみなので、初めて乗る人も安心です。

11.24.2024

Day: 80

Location: At C0019

今日でJTRAC航海が始まって80日目です。チャート層最下部とその下の玄武岩層からの コアサンプル採取を目指して再挑戦!今回は実績のある掘削ビットに切り替え、コアリング予定深度まで掘削します。さっそく掘削編成を海底面まで降下させ、新しい孔での掘削が始まりました。

11.23.2024

Day: 79

Location: At C0019

コアサンプルを取る際には、中央に穴があいたコアビットで孔を掘り、その穴のある中央部分に円柱状の岩石が入り、それをコアサンプルとして採取します。しかし、今回引き揚げたコアビットは見る影もないほど大きく内側にえぐれてしまっていました。チャート層は強敵でした。

11.22.2024

Day: 78

Location: At C0019

思うように進まないため、いったん孔の中の編成を引き揚げて船上でビットの状態を確認することになりました。チャート層下部でのコアリングはなかなか手強いようです。Window2の研究者たちは乗船直後がラボの一番忙しい時期だったので、分析がひと段落したこの隙にブリッジ(船橋)の見学ツアーをしました。

写真: ブリッジ見学をする研究者たち

11.21.2024

Day: 77

Location: At C0019

挑戦には困難がつきものです。チャート層のコアリングは簡単には進まず、掘削チームが知恵と経験を活かしながら対応しています。そんななか掘削チームが休憩スペースに行ったら、珍しいお客様が居ました。足環がついているので、レース鳩のようです。陸からヘリで70分かかる「ちきゅう」まで飛んできてくれたので、ゆっくりしてほしいです。

11.20.2024

Day: 76

Location: At C0019

引き続き、コアリング開始深度に向けチャート層内を掘進中です。チャート層下部の非常に硬い層に入ったため、掘進スピードが遅くなっています。これまでちきゅうはチャート層上部までのコアリングは行なっていますが、チャート層下部やさらにその下の玄武岩層からのコア採取は、今回がはじめての挑戦となります。

写真: 左 > 夜のデリック

写真: 右 > ドリラーズハウス

11.19.2024

Day: 75

Location: At C0019

順調に掘進中で、コアリング開始深度(海底面下約900m)も目前になりました。研究者はコアサンプル処理とレポートの作成を進めています。

写真: 左 > 水中カメラに深海魚が🐟⁉️

写真: 右 > ドリルフロアを強風から守るため、風よけゲートを閉めている様子

11.18.2024

Day: 74

Location: At C0019

次のコアリングのため、掘進を開始しました。今回はチャート層のさらに下の玄武岩層(海洋プレート)への到達にチャレンジします‼️

写真: 左 > 休憩時間にヘリデッキで人文字を作る研究者たち

写真: 右 > ブリッジで掘削地点を確認するCo-Chiefたち

11.17.2024

Day: 73

Location: At C0019

ドリルパイプを降下していましたが、寒冷前線が通過するまでスタンバイとなりました。研究者は24時間の完全休息時間を終了し、コアの処理を再開しました。

写真: 情報発信担当者がオンラインイベントで中継をしているところ。研究者が説明をしています。

11.16.2024

Day: 72

Location: At C0019

船上機器のメンテナンスを完了し、夜中にSD-RCB(小径回転式掘削)編成の降下を開始しました。研究者はコアの処理がひと段落したので分析作業は24時間の休憩。ずっと賑やかだったラボも今日は静かです。研究者達はその時間を使ってセッションを行ったようです。

11.15.2024

Day: 71

Location: At C0019

表層コアリングが目標深度に達し、掘削編成の揚管も終了して、フェーズ3-4を完了しました。次のフェーズでは同じ陸側のサイトで、再び、海底下深部のプレート境界面下にあるチャート層下部から玄武岩にかけての硬岩層コアの採取に挑みます。

写真: ドリルパイプ揚菅後、コアラインを切断している様子

11.14.2024

Day: 70

Location: At C0019

フェーズ3-4も順調で、陸側のサイトで海底表層のコアリングを進めています。写真は少し硬めの地層用掘削ツール。表層のコアサンプルは過去数万年にわたって、地震がいつ発生したのか、地球環境がどのように変動したのかなど様々な研究に活用されます。

11.13.2024

Day: 69

Location: At C0019

JTCT-01Aサイトにてコアリングを継続中です。左の写真はインナーバレルを回収後、マウスホールに仮置きしている様子で、この後上部を切り離してインナーバレルを横倒し、中のコアライナーを出しますが、コアライナーの変形により切り離せなかったので右の写真のように一緒に横倒し、コアを回収しています。これは珍しい作業です。目標深度まであと少しです。

11.12.2024

Day: 68

Location: At C0019

ここ数日の夕陽の中でつかの間の休憩時間を楽しむ研究者たちの様子が 船上から届きました。後半(Window 2)のメンバーは乗船後あまりお天気に恵まれなかったので、やっと見られた夕陽です!

写真: 右 > 写真を撮る人を撮る人を撮る人をさらに撮る様子

11.11.2024

Day: 67

Location: At C0019

フェーズ3-3が完了し、JTCT-01Aサイトに移動しました。回収したコアリング編成の点検、ビットの交換を行い、再び掘削機材を降下中です。写真左はビットの状態を確認中の乗組員たち。写真右はDGRと呼ばれる、ドリルパイプのガイドとして使用される装置を準備する様子です。

11.10.2024

Day: 66

Location: At C0026

海底面近くの浅い地層でのコアリングを継続中です。写真左はインナーバレル(コアを入れる筒)回収の様子で、写真右はコアサンプルの熱伝導度を測るため、周りの温度変化の影響を防ぐ断熱材の箱に入れている様子です。ラボは大忙しのようです。

11.09.2024

Day: 65

Location: At C0026

数日前の話になりますが、チャート層に到達し、揚管作業を終えたとき、ちきゅうのコアカッティングエリア( コアサンプルを切断・処理する場所)から綺麗な虹 が見えました!よく見るとうっすらと副虹も見えています。まるで作業完了のお祝いをいただいているようです。

11.08.2024

Day: 64

Location: At C0026

現在のサイトでのコアリングが始まり、海底面近くの浅い地層から1本目のコアサンプル を回収しました。写真左は作業中のドリルフロアの様子で、写真右はインナーバレルを回収する機器です。引き続き本孔でのコアリングを実施します。

11.07.2024

Day: 63

Location: At C0026

揚管作業を終え、フェーズ3-2を完了しました。回収したビットは先端の歯がところどころ欠けており、到達したチャート層が非常に硬かったことを物語っています。次は少し移動し、太平洋プレート側のより浅い地層のコアサンプル 採取を目指します。

11.06.2024

Day: 62

Location: At C0026

先月の北米プレートでの掘削に引き続き、今コアリング中の掘削孔のある太平洋プレートでもチャート層に到達しました!待ち焦がれていたチャートを含むコアサンプルがコアカッティングエリアに運ばれてきたとき、「やったー!!」と大声で叫ぶ研究者もいたそうです。

11.05.2024

Day: 61

Location: At C0026

現在の掘削孔でのコアリングが佳境をむかえ、ターゲットの地層が近づいてきました。岩層の変化が見えるコアサンプルが採れたことに、研究者たちもワクワクで大喜び!

一方、ドリルフロアでは、現在進行中のコアリングと並行して、次に使う予定の掘削機材の組み立て作業が始まっています。

11.04.2024

Day: 60

Location: At C0026

今日はJTRACK 航海が始まって60日目です。コアリング作業は継続中で、この孔での予定掘削深度の半分を越えました。24時間稼働している「ちきゅう」では、ラボでも12時間交代で研究者が様々な分析を行っています。慎重にコアサンプル を持ち上げて裏から構造を確認する研究者も!

11.03.2024

Day: 59

Location: At C0026

コアリングは継続中で、コアサンプル が次々と上がってきています。おおよそ3.5時間ごとにどんどん上がってくるコアサンプルに、ラボの研究者もフル稼働で対応しています。このペースだと、あっという間に予定掘削深度の半分まで到達するかもしれません。

11.02.2024

Day: 58

Location: At C0026

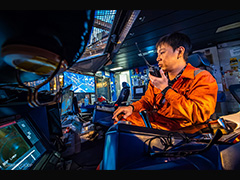

日付が変わって少し経過した深夜、船上に今のサイトで最初のコアサンプル が届きました。コアリング作業を行う掘削機器の操縦室であるドリラーズハウスは、掘削作業の心臓部です。この部屋にいる掘削のプロ達の慎重かつ効率的な操作のおかげで、その後も次々とコアサンプルが回収され、出だしは好調です。

11.01.2024

Day: 57

Location: At C0026

次のコアリングサイトに到着し、ドリルパイプの降下を始めました。昨日はデリックのパイプラックに大量に収納されていたパイプが、今日の降下開始以降どんどん減りました。この航海ではデリックの中には8,200m分のドリルパイプが準備されており、ほかにも予備として2,000m程度の組み上がっていないパイプが船上に備えられているそうです。

10.31.2024

Day: 56

Location: At C0026

約1か月に渡るコアリングを終えたドリルパイプが「ちきゅう」の船上に戻ってきました。8,000mを超えるパイプがパイプラックに収まっている光景は圧巻です。一緒に船上に戻ってきたチャート層までたどり着いたドリルビットには、奮闘の跡が見られました。ハロウィンの今日、ラボでもあちこちに手作りのハロウィン飾りが出現していました。

10.30.2024

Day: 55

Location: At C0019

ちきゅうはチャート層まで到達できたので、このサイトでのコアリングは完了し、次はより沖合に移動し北米プレートに沈み込む直前の太平洋プレートでのコアサンプル採取に挑みます。研究者の交代も完了し、JTRACKは折り返し地点です。

チャートとは?

放散虫(写真右)などの二酸化ケイ素(SiO2)の殻をもつ生物の遺骸が1000年に数mmのペースで陸から遠く離れた深海底でゆっくり堆積し、固まった岩石です。非常に硬く、昔は火打ち石として利用されました。太平洋プレートの海洋地殻(玄武岩溶岩)の上にチャート層があります。

10.29.2024

Day: 54

Location: At C0019

プレート境界断層帯の最下部を捉えるため、チャート層までコアリングを続けています。断層帯が予測より厚く、実際に掘ってみないとわからないことが多い、と研究者も驚いています。後半組の研究者も全員船上に揃い、休む間もなく早速サンプリングパーティに参加しました。

写真: 左 > 共同首席と今回採取した断層帯のコアサンプル

写真: 右 > 12年前のJFAST奇跡のコア

10.28.2024

Day: 53

Location: At C0019

本サイト待望のプレート境界断層コアサンプル を採取できました。船上は笑顔であふれ、共同首席を始めJTRACKに携わる全ての研究者・関係者が歓喜と興奮に包まれています。素晴らしい仕事をしてくれた掘削チームと「ちきゅう」のみなさんに大きな拍手を送りたいと思います。引き続き、チャート層上部を目指してコアリングを続けます。

10.27.2024

Day: 52

Location: At C0019

追加コアリングのコアサンプルが「ちきゅう」に届き始めました。OSI(運航と掘削の最高指揮官)による採れたてのコアサンプルの状態チェックにも力が入っています。

おまけ: 厨房を探検したら、大きなフライパンを華麗に操ってゴーヤーチャンプルーを炒める司厨員の凄ワザが見られました。

10.26.2024

Day: 51

Location: At C0019

「ちきゅう」は追加のコアリングを開始しました。ラボでは前日に乗船した研究者も早速サンプリングパーティに参加しましたが、貴重なコアをめぐる白熱した議論に驚いた様子でした。

また、誕生日を迎えた船上代表(OSI:運航と掘削の最高指揮官)を囲んでささやかなお祝いも。

お誕生日おめでとうございます!!!

10.25.2024

Day: 50

Location: At C0019

「ちきゅう」は少し移動して、追加のコアリングに向けて掘進を始めました。JTRACK前半(Window 1)と後半(Window 2)の研究者の交代が徐々に始まり、2か月を共にした仲間を乗せて出発するヘリを見送る時には、目に涙を浮かべる人も。今回下船するのは、若手研究者達。充実感にあふれた笑顔からは、多くのことを学んだであろうことが想像できます。 一方で、到着した研究者は船内に新しい空気を運び込んでいます。

10.24.2024

Day: 49

Location: At C0019

C0019Jで、ついに目標深度に到達しました。ラボではコアサンプルの分析中ですが、より確実な検証を行うため、今のサイト内で少し移動して、追加のコアリングを実施することとなりました(新しい孔を掘ります)。また、明日から研究者チームの交代が段階的に始まるので、出港時から一緒だったこのメンバーでのサンプリングパーティは今日が最後になります。

10.23.2024

Day: 48

Location: At C0019

現在の掘削孔、C0019Jでのコアリングもいよいよ佳境に入ってきました。船上でコアサンプルを待ち構える首席研究者達の背中からは緊張感が感じ取れます。

10.22.2024

Day: 47

Location: At C0019

9/23投稿の、非常に硬いチャート層との激闘を制したLWD(掘削同時検層)編成の戦いの様子が分かる画像をご紹介します。ドリルパイプが回転しながら海底下を掘進するため、横向きの引っかき傷が沢山あります。中央のパイプはビットを回転させる泥水モーターで、両側のLWDツールとは材質が違うため、揚管後に時間が経つと錆びてしまいました。

10.21.2024

Day: 46

Location: At C0019

海況悪化につき小休止していましたが、本日「ちきゅう」はコアリングを再開しました。採取されたコアサンプルの様子から、いよいよ主なターゲットであるプレート境界断層に近づいてきたことが分かってきました。船上の研究者や技術者たちは熱心にコアサンプルを確認しています。

10.20.2024

Day: 45

Location: At C0019

寒冷前線通過による海況悪化のため、「ちきゅう」のコアリングは小休止中です。この間に研究者たちは、コアサンプルの処理や分析を進めたり、これまでに得られたデータの確認やレポート執筆に取り組んだり、ラボで充実した時間を過ごしています。

3枚目の写真は10/19(土)の海況の様子で、波高は7m、風速は20m/sが続く状態でした。船内エレベーターも揺れで停止していたようですが、波と風が徐々に穏やかになり、現在はまた動き始めたようです。

10.19.2024

Day: 44

Location: At C0019

コアサンプルは船上に回収され、ラボで非破壊検査を行った後、分析用と保管用に分けるために半裁(半分に分割すること)されます。左の写真は半裁後のコアサンプルで、表面の白いものは半裁時に生じたコアライナーの切り屑です。これらの白い屑は、右の写真のようにラボテクニシャンの手で丁寧かつ迅速に取り除かれます。研究を支えるうえで地道かつ重要な作業です。

10.18.2024

Day: 43

Location: At C0019

「ちきゅう」は全長200m、幅30mを超える巨大な船ですが、特に目を引くのは船体中央のデリック(やぐら)です。普段は立ち入りが難しいのですが、特別にデリックトップを見学できる機会がありました。眼前の大海原と「ちきゅう」の船体が非常に映えます。海面から100m近い高さからの景色は圧巻そのものです。

10.17.2024

Day: 42

Location: At C0019

本日もコアリングとコアサンプル分析が継続中です。1枚目の写真はリグフロアでのコアライナーの最終調整、すなわちコア採取前の準備の様子です。この中にコアサンプルが入ってきます。また、嬉しいことにスーパームーンを船上から見ることができました!(2枚目と3枚目の写真)

10.16.2024

Day: 41

Location: At C0019

古地磁気分析用の試料・Physical Property(P波速度)の測定用試料は、どちらも半裁したコアサンプルから 更にキューブ状に試料を採取する必要があります。堆積物が固結してくると岩石カッターで切り出す作業をすることもあり、意外と大変な下準備です。割れ目が入った試料を選んでしまうと、切り出した際にボロボロと崩壊してしまうこともあるそうです。画像の美しい立方体(一辺約2センチ)はまさに匠のワザ!

10.15.2024

Day: 40

Location: At C0019

今日は、コアリングの合間に10月生まれの乗船者の誕生日を祝う誕生会が開かれ、司厨部が用意してくれたクッキーなどのお菓子と、飾り切りした果物の盛り合わせでお祝いしました。司会者が「 誕生日プレゼントに欲しいものは?」と主役の一人に質問したところ、「断層帯のコアサンプル !」との答えがあり、研究者たちも大いに盛り上がったようです。

10.14.2024

Day: 39

Location: At C0019

コアリングは順調に進んでおり、いまの孔の予定掘削深度の半分ぐらいの深さまで到達したところです。9.5mの長いコアサンプルをラボで扱えるように1.4mに切るコアカッティング作業も順調に進んでいます。

写真: 左 > Physical Propertyチームがピクノメータで乾燥させたサンプルの体積を測定中。

体積と重量の情報を組み合わせて試料の密度を導き出します。

写真: 右 > Structure geologyチームが試料に見られる構造にそって爪楊枝を並べ、記載をしやすくするというやり方を見つけました。

10.13.2024

Day: 38

Location: At C0019

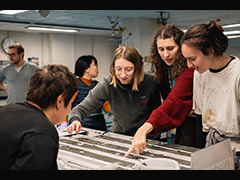

IODP 航海は、年齢/国籍/専門分野が様々で、多様性に富んだメンバーが集い、「ちきゅう」 船上で分析やレポート作成を行います。現場ではベテランから直接教わることも多く、若手は知識と経験を得てぐんぐん成長します。JTRACK では、JFAST で学生やポストドクトラル研究員だった若手研究者達が共同首席研究者になって戻ってきてくれました!これがIODP航海のとてもよいところで、当時を知るメンバーもとても喜んでいます。

10.12.2024

Day: 37

Location: At C0019

今日は「ちきゅう」ラボの特徴的な設備であるX線CT装置のご紹介!X線CT装置はコアサンプル の内部構造を非破壊で検査し、外から見えない割れ目やスキマなどを発見するのに使われます。JTRACK でももちろん活用されており、取得されたデータを見て研究者たちが真剣に議論しています。

10.11.2024

Day: 36

Location: At C0019

海況が少し落ち着いてきたので、明け方から中断していたコアリングを再開しました。再開してから最初のコアサンプル は、研究者たちの盛大な拍手でラボに迎え入れられました。画像は、コアサンプルに含まれる水分(間隙水)を分析するためにギュッと絞り出す様子です。

10.10.2024

Day: 35

Location: At C0019

悪天候のため、コアリング作業を中断して天気の回復を待つことになりました。研究者たちは、卓球大会に備えこれまで入念にウォームアップしていましたが、いよいよ昼と夜それぞれのシフト内のトーナメント表が準備され、大会が始まりました。最終的には昼組と夜組の勝者による総合決勝戦が行われるようです。

10.09.2024

Day: 34

Location: At C0019

いよいよJTRACKで最初のサンプリングが開始されました!

研究者たちがコアサンプルから、個人用のサンプルを採取しています。航海終了後、研究者は採取されたサンプルを使って、陸上で自分の研究テーマに沿った様々な分析を行います。

10.08.2024

Day: 33

Location: At C0019

コアリングは順調に進行中。この日は、出港時から乗船していた共同首席研究者や検層担当研究者、映像をたくさん撮ってくれていた情報発信担当が下船するので、ヘリ搭乗前にパチリ。高知の小学6年生とのライブ中継では、たくさんの質問がよせられ盛況なイベントとなりました。

10.07.2024

Day: 32

Location: At C0019

海底から採取したコアサンプルが次々にラボまで運ばれています。悪天候の中ですが船上では順調にコアリング作業が進められています。先端部分は中身をこぼさないように、1枚目の画像のように採れたてのコアサンプルを人の手で運びます。2枚目の画像は研究者たちが、JTRACKの最初のコアを前に議論する様子です。

10.06.2024

Day: 31

Location: At C0019

日付が変わって間もなく、最初のコアサンプルがラボエリアに届きました!12時間交代で昼組と夜組に分かれている研究者たちが全員集合して、ファーストコアのお祝いの記念撮影をしました。ここからいよいよラボでのコアサンプルの分析作業が始まります。コアリングが順調に進み、ドリルフロアにはコアサンプルが次々と海底から届いており、研究者たちはこれからラボで忙しく活動することになります。

写真: JTRAC最初のコアサンプルと研究者たち

10.05.2024

Day: 30

Location: At C0019

いよいよコアリング(地質試料採取掘削)が始まりました。午後には船上からのライブ中継も実施、YouTubeやライブビューイングでもたくさんのご視聴ありがとうございました。そして深夜にJTRACKで最初の コアサンプルがちきゅう 船上に届きました。あの旗たちもスタンバイ中です。

写真: JTRACK最初のコア試料が船上に届きました

10.04.2024

Day: 29

Location: At C0019

9.5m/本のドリルパイプをつなぎながら、水深約7,000mまで掘削編成を降下させました。12年前のJFAST掘削孔(「WASURENAI」と書いてあるのが見えますか?)を水中テレビカメラで確認。JTRACKで最初のサンプルリターン の準備が整いました。

写真: 12年前のJFAST掘削孔を水中テレビカメラで確認

10.03.2024

Day: 28

Location: At C0019

船上機器類のメンテナンスが完了し、「ちきゅう」はSD-RCB(小径回転式掘削)編成の降下を開始、フェーズ3-1に移行しました。12年ぶりとなるJFAST 掘削地点から地質試料(コア)採取ですが、前回時間の関係でコアを採取できなかった浅層部も含め、海底面から目標深度まで連続的なコア採取に挑みます。

写真: SD-RCB コアビット

10.02.2024

Day: 27

Location: At C0019

台風17号が通過したため、「ちきゅう」はサイト(C0019)に戻ってきました。掘削チームはコアリングに向けて船上機器のメンテナンス中です。写真はJAMSTECが7000mという超大水深用に開発した非常に重要な機材の部品交換前後の様子です。この機材にドリルパイプを通すことで、黒潮の潮流や船体動揺によってパイプにかかるストレス・摩擦熱・摩耗を軽減できます。第3フェーズのコア掘削に向けた準備が着々と進んでいます。

10.01.2024

Day: 26

Location: Typhoon evacuation point

揚管を終え、第2フェーズ(LWD:掘削同時検層)が完了しました。 現在ちきゅう は台風17号を避けるため避泊中です。船上では第3フェーズの地質試料(コア)の掘削に備え、サンプリングパーティーの準備中です。ラボには大量のカラフルな旗が・・・・・・。

9.30.2024

Day: 25

Location: At C0026

スタックしたパイプの引き上げを試みていましたが、どうしても動かないため、「ちきゅう」は孔内のパイプを切り離し、現在揚管中です。写真はパイプ切り離しツールです。揚管の終了後、接近中の台風17号を避けるため海域を一時離脱し、次の目的となるコアリングの準備を進める予定です。

9.29.2024

Day: 24

Location: At C0026

「ちきゅう」はターゲットとなる玄武岩層内を掘削同時検層(LWD)掘進中でしたが、パイプが急にスタック(地中で動かなくなること)し、それ以上進まなくなりました。孔内からLWD編成の引き上げを試みて掘削チームが奮闘中です。研究者達はこれまでに得られたデータの分析や、次の目的となるコアリング作業に向けたレクチャーを受けつつ、状況を落ち着いて見守っています。

写真: ラボでレクチャーを受ける様子

9.28.2024

Day: 23

Location: At C0026

ちきゅう は今週も大活躍でした。2回目のLWDを進め、貴重なデータが手に入っています!また、恒例の船内卓球大会に向けた準備も始まった模様です。24h掘削作業や研究に従事するスタッフたちの緊張がほどけ、心が休まるひと時です。

写真: 船内恒例の卓球大会に向けて準備?(意気込み!)

9.27.2024

Day: 22

Location: At C0026

本日もC0026A孔のLWDを継続中です。

1枚目の写真は、掘削抗が玄武岩層まで貫入したかどうか熱心にデータを確認している研究者の様子です。次の掘削地点で実施する地層採取用のコアリング編成も引き続き準備中です。

2枚目の写真はUWTV(海中で使われるテレビカメラ)で視認しやすいようにコアリング編成に黄色いペンキで塗っている様子です。

9.26.2024

Day: 21

Location: At C0026

C0026A孔のLWDを継続中です。船上では次の掘削地点でコアリングに使用する地質試料(コア)採取用のビットやコアのインナーバレル(コアを入れる筒)の準備を進めています。

写真: 準備中のセンタービット(左)、上部インナーバレル(右)

9.25.2024

Day: 20

Location: At C0026

C0026A孔のLWDを開始し、一日かけて予定掘削深度まで半分ほどのところまで掘り進めました。速い潮流と荒天の中、安全かつ慎重に作業を進めています。次の掘削地点からはいよいよサンプルの回収が始まる予定のため、ラボでは研究者たちがサンプルをどのように取り分けたり、船上で分析したりするのかの確認と取りまとめが行われました。また、研究者たちは前の掘削地点(C0019)で使われたLWDツールの見学をしました。チャート層で激しく戦った痕跡が見られたようです。

写真: 船上から見えたカミナリ

9.24.2024

Day: 19

Location: At C0026

予定掘削地点について、降下させたUWTVを使って海底面の状況調査を行い、次の掘削孔C0026AのLWDに備えました。研究者たちはこれまで得られたデータをA4用紙に印刷し、紙をテープで繋げて壁に貼るなどしていました。やっぱり、複数のデータを見るにはプリントアウトして並べる方が良いようです。(船内には大きなモニターや、ポスターサイズの大きな紙で印刷できるプロッターもあるのですが、省資源の観点からA4用紙を使うことになったとのこと)

写真: プリントアウトした紙を繋げる研究者(最先端の施設なのにアナログ!)

9.23.2024

Day: 18

Location: At C0026

「ちきゅう」は第2フェーズ後半の掘削地点付近に到着し、トランスポンダを海底に設置しDPSのキャリブレーション(校正)を行って「ちきゅう」が自動的に船位を保持できるよう準備を行いました(自動船位保持システム)。ドリルフロアではLWDの編成作業が行われ、さっそく海底に向けて降下を開始。第2フェーズの後半も順調な滑り出しとなりました。一方、研究者たちはこれまでのレポートの準備を進めていますが、第2フェーズ前半に関する意見をまとめるのに苦労をしています。

写真: ドリルフロアでLWD編成作業を行っている様子

9.22.2024

Day: 17

Location: At C0019

ドリルパイプの揚管作業を終え、海底から引き揚げた

ドリルビットを確認したところ、相当奮闘してくれたらしく、だいぶ削れてしまっていました。頑張ってくれたドリルビットに感謝です。「ちきゅう」は海溝軸の陸側でのLWDとドリルパイプの揚管作業を終えたところで第2フェーズの前半が無事に終了しました。第2フェーズの後半は、海溝軸の海側でのLWDです。次の掘削に向け「ちきゅう」は移動を開始しました。

写真: 回収したドリルビット

9.21.2024

Day: 16

Location: At C0019

日付が変わる頃、LWDのデータが研究者たちの予想に反した結果を示し始めました。夜の12時に業務を終えて交代するはずの研究者達がそのまま残り、夜12時から業務を開始する研究者たちも加わって、議論がとても盛り上がりました。翌朝には目標深度である海底下980mまで掘り進め、「ちきゅう」の「最深」掘削記録を塗り替えることに成功!予定掘削深度に達した後は、計測機器を引き上げながら復路の検層(再検層)を行いデータの収集を開始したのですが、往路とは違って再検層はすぐにデータを見られないこともあって、深夜~早朝にエネルギーを使い果たした船内は大変静かでした。

写真: 目標深度に到達の瞬間!

9.20.2024

Day: 15

Location: At C0019

今日は乗船研究者のチームにアウトリーチ(情報発信)担当として4名が新たに乗船し、安全教育や「つなぎ」などの安全保護具のサイズ合わせ、ラボに関する講習やパソコンのネットワーク設定など、様々な受け入れ作業を次々対応しました。本航海は出港時から乗船している研究者の人数が25名おり、ラボエリアで個人に割り当てられるデスクの数が足りない状況に。すでに共有デスクも満杯だったので、会議室を作業スペースに改造するなど船内はバタバタでした。一方、LWDは断層帯に到達し、研究者はリアルタイムであがってくるデータをもとに様々な議論や検討を行いました。このあとの順調にLWDが進むことを祈るばかりです。

写真: 研究者たちがリアルタイムデータを確認しながら議論する様子

9.19.2024

Day: 14

Location: At C0019

プレート境界面を目指し、順調にLWD掘進中です。ラボではLWD担当の研究者たちも交代で24時間体制を組んでリアルタイムのデータを見守っています。断層帯には20日未明に到達する見込みです。

写真: ラボでLWD担当がデータを確認している様子

9.18.2024

Day: 13

Location: At C0019

掘削目標地点を確認し、LWD掘進を開始しました。掘削と同時にリアルタイムでのデータ観測も順調に進みました。フェーズ1の温度計再設置の際は掘削孔を見つけるのにとても苦労しましたが、黒潮の影響下での手順が確立されたため、今ではスムーズに水中テレビカメラ(UWTV)で掘削孔を映像で捉えることができます。

写真: LWD掘進をしている様子

9.17.2024

Day: 12

Location: At C0019

掘削同時検層(LWD:Logging While Drilling)編成を海底面近くまで降下させ、掘進準備を進めました。晴れた日には研究者はさまざまな講習の合間をぬって、ヘリデッキで日の出/日の入りの景色や新鮮な空気でリフレッシュしています。この日は誕生日を迎えた共同首席を囲んでお祝いしました。司厨部でケーキの代わりにフルーツ盛り合わせを用意してくれました!

写真: Marianneさん、お誕生日おめでとうございます!

9.16.2024

Day: 11

Location: At C0019

機器の作動テストを行いながら、LWD編成を降下しました。ラボでは、若手の分析練習をベテラン研究者が見守っています。航海を通じて、若手研究者も成長していきます。

写真: 若手の分析練習を見守る古地磁気のベテラン

9.15.2024

Day: 10

Location: At C0019

掘削同時検層(LWD)の掘削地点の最終調整後に、いよいよLWD掘進を開始。第2フェーズに入りました。研究者は古地磁気に関する講習や、地質構造の記録方法について確認を行っています。毎週定例の操練(船舶で実施される非常時を想定した訓練)も実施しました。

写真: Seabed surveyの指示をするOSIと様子を見守るCo-Chiefs

9.14.2024

Day: 9

Location: At C0019

「ちきゅう」は週末も24時間体制で稼働中です。掘削同時検層(LWD)編成と水中テレビカメラ(UWTV)を海底面近くまで降下させ、LWD掘削に向けた準備を行いました。船内では共同首席と掘削チームが第2フェーズ以降の掘削地点を検証し、作業方針を再確認しました。堆積学者は想定される岩層の検討を行いました。

写真: 想定される岩層の種類を検討するSedimentology team

9.13.2024

Day: 8

Location: At C0019

船上へのセンサー接続ツール揚管を終了し、第1フェーズ完了です。ラボでは研究者が専門分野のチームに分かれ、それぞれ異なるサンプルの処理作業を確認。掘削エンジニアの交代のためのヘリも無事に飛び立ちました。

写真: 掘削エンジニア交代のために船から飛び立つヘリ

9.12.2024

Day: 7

Location: At C0019

JFAST掘削孔内へのセンサー設置に成功しました。これらのセンサーは、数年後の回収まで孔内で記録をとり続けます。ラボでは、研究者同士、今後採取されるコア試料の分配について話し合ったり、ラボテクからコア半裁手法の説明を受けました。研究者有志によるこれまでの成果や研究計画などの発表も行われました。

写真: JFAST掘削孔内に向けてセンサーを降下する様子

9.11.2024

Day: 6

Location: At C0019

JFAST孔内へ設置するセンサーの取付テストが順調に進みました。船内では研究者がX線回折装置の取り扱いについて講習を受けました。またJAMSTEC2024会場とのライブ中継もキレイに繋がりました。たくさんのご視聴ありがとうございました。

写真: JAMSTEC2024会場とのライブ中継の様子

9.10.2024

Day: 5

Location: At C0019

12年前にJFASTで調査を行った掘削孔を見つけ「ちきゅう」のドリルパイプとの再接続に成功!ここでも黒潮の影響を受け、約7km長のドリルパイプが数十mたわみ、水中カメラで掘削孔を見つけるのに手間取りました。船内では研究者による活発な意見交換も行われました。

写真: ラボでドリルパイプの再接続の様子を見守る研究者たち

9.9.2024

Day: 4

Location: At C0019

本航海で最初の陸上チームとのオンライン定例会を行いました。オペレーション中は、陸上との情報共有が重要となるため、平日は毎朝行われます。研究者向けに掘削同時検層(LWD:Logging While Drilling)講習や、本航海で最初のオンラインイベントとなる地質学会 J-DESC夜間小集会イベントとのライブ中継も実施しました。温度計の再設置に向けての準備も進んでいます。

写真: 陸上チームとの定例会の様子

9.8.2024

Day: 3

Location: At C0019

「ちきゅう」の掘削作業では、正確な位置を保持することがとても重要です。それを担う自動船位保持装置(DPS:Dynamic Positioning System)の調整を行いました。また、研究者は船内見学、エンジニアチームはJFAST掘削孔への再接続ツールの組み立てや作動確認を行いました。

写真: 再接続ツールの先端

9.7.2024

Day: 2

Location: Arrived at C0019

三陸沖へ航走を続け、「ちきゅう」は20時にサイト(C0019)へ無事に到着しました。黒潮に乗った影響で、予想よりも早く移動することができました。その間、船上ではクルーと研究者で本航海の概要に関するミーティングを行いました。船内では先に乗っている研究者やクルーへの感染防止のため、新たな乗船者は乗船後3日間はマスクの着用が必須です。

写真: 船上でのミーティングの様子

9.6.2024

Day: 1

Location: Shimizu port

「ちきゅう」は清水港を予定どおり午前10時に出港しました。

岸壁では、キャプテン(船長)&OIM(Offshore Installation Manager, 船長と並ぶ掘削作業の責任者)への花束の贈呈、インターネットでのリアルタイム配信、メディアの取材や関係者による見送りなどがあり、とても賑やかでした。通常、清水港を出るまではパイロット(水先人)が「ちきゅう」のブリッジ(船橋)に乗り込み、キャプテンに指示を出して「ちきゅう」を港の外まで誘導するのですが……なんと今回のパイロットは以前「ちきゅう」キャプテンをされていた方でした!

「ちきゅう」をよく知る方に先導いただき、とても心強い出港になりました。

写真: 出航する「ちきゅう」と研究者を見送る様子