|

Frederick M. Chester テキサスA&M大学 地質・地球物理学部 教授 |

|

日野 亮太 東北大学大学院附属 地震・噴火予知研究観測センター 准教授 |

|

James J. Mori 京都大学防災研究所 教授 |

|

江口 暢久 海洋研究開発機構 地球深部探査センター 運用室 IODP推進グループ グループリーダー |

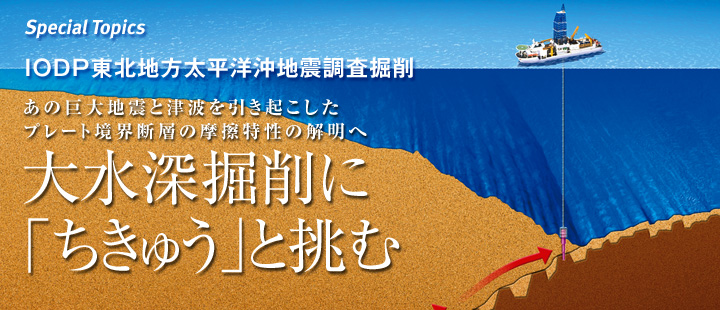

「ちきゅう」による掘削調査が4月から始まる。東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震の震源域である日本海溝付近の海底は、巨大地震と津波のメカニズム解明の鍵を握る場所。研究の成果は、世界各地で起こる巨大地震の理解にもつながると期待される。「ちきゅう」は水深約7,000mの海域から海底下約1,000mに存在する断層を目指して掘削するという大きな挑戦に向かう。

(2012年3月掲載)

一刻も早い掘削調査を

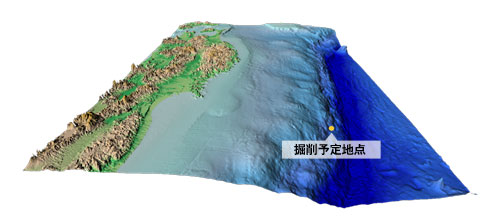

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、それまでの予測をはるかに超えた規模である日本国内観測史上最大のマグニチュード9.0を記録し、巨大津波を引き起こし、多くの犠牲者を含む甚大な被害を引き起こした。この東日本大震災は、地震学の専門家だけでなく日本人に大きな衝撃を与えた。地震自体は、異なるプレート同士の境界である断層がずれることで起こるプレート境界地震で、その後の調査から、宮城県沖の震源近くから日本海溝に達する海底で、大規模な地形変化が起きていたことが判明した(コラム参照)。

東日本大震災を引き起こしたプレート沈み込み帯を直接掘削する『東北地方太平洋沖地震調査掘削(JFAST: Japan Trench Fast Drilling Project)』は、科学提案から採択までを短時間で行うという、統合国際深海掘削計画(IODP)としては異例の対応であった。巨大地震発生メカニズムの研究はIODPでも重要な一角を占めており、地震が発生した時の断層の動きを一刻も早く調査する必要があるとの判断からだ。

この航海は、4月1日から5月24日まで54日間にわたって行われる予定だ。仙台の東、約250kmの日本海溝の海溝軸近く、海底面が最も大きく動いたところで、水深約7,000mの海域から海底下1,000mまで掘削する。今まで誰も到達したことのない深度である。