プレスリリース

2016年 3月 31日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

超高解像度数値シミュレーションにより東京湾臨海部の緑地の効果を解析

~2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした

暑熱環境対策の検討に貢献~

1.概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「JAMSTEC」という。)地球情報基盤センターは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「2020年東京大会」という。)において複数競技の開催が予定されている東京湾臨海部のうち「東京ベイゾーン」周辺を対象として、樹木等の物理的作用を考慮した超高解像度数値シミュレーションをJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」で実施することにより、真夏の暑い日の風の流れ、気温、湿度等に及ぼす緑地の効果を定量的に解析しました。

本解析は、2020年東京大会の開催にあわせて東京都市圏におけるインフラの更新・改変等が見込まれることを踏まえ、気候変動やヒートアイランドによる将来にわたっての気温上昇に対する持続的な暑熱環境対策の検討に資する情報を提供するために実施されました。本解析の結果、海風が都心まで進入する様子が明確に確認されたほか、既存の緑地の効果により気温がどの程度低下しているのかが明らかになりました。さらに、競技会場を訪れる観客や住民等の歩行空間における暑さ指数(※1、湿球黒球温度;wet-bulb globe temperature, WBGT)の解析により、樹木の増加とあわせて芝生化等の地表面対策を施すことにより、さらなる暑熱環境改善効果が期待されることが明らかになり、JAMSTECで開発を進めてきたシミュレーションモデルが暑熱環境改善策を検討するうえで強力なツールとなりうることが実証されました。

本成果は、2020年東京大会を契機とした持続的な東京都市圏づくりのための効果的な環境対策の検討にあたり有益なデータおよび知見として活用されることが期待されます。さらに、本成果の超高解像度シミュレーションは、平成27年6月に本格稼動した新しい「地球シミュレータ」により初めて実現した大規模計算であり、今後、得られた大規模データを詳細に分析することで、海風や緑地の効果等を総合的に考慮した具体的かつ効果的な暑熱環境対策の検討に資する知見が得られるものと期待されます。

なお、本研究には、文部科学省委託事業「気候変動適応研究推進プログラム(RECCA)」の成果の一部が使用されています。

2.背景

本研究は、環境省及び文部科学省からの協力要請に基づき、環境省委託先検討会である「東京都市圏における環境対策のモデル分析検討会」(座長:藤田 壮 国立研究開発法人国立環境研究所社会環境システム研究センター センター長。以下「モデル分析検討会」という。)と連携する形で行われました。本研究により、2020年時点の住民・観客等の体感温度やこれまでの緑地対策の効果等を明らかにすることとなり、2020年東京大会を契機とした効果的な環境対策の在り方の検討の参考となります。本成果については、モデル分析検討会の最終報告書でも報告されています。

3.成果

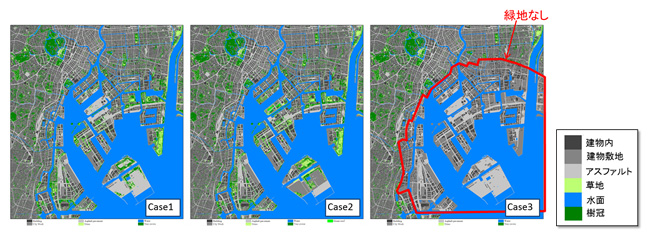

JAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を活用し、JAMSTECで開発を進めてきた樹木の物理的作用を考慮可能な大気海洋結合モデルMSSG(※2)により東京ベイゾーンを含む領域(図1の赤枠、12.5km×14.0km)に対する解像度5mでの大規模数値シミュレーションを行いました。関東地方におけるヒートアイランド現象の特徴的な分布(気象庁「ヒートアイランド監視報告(平成19年冬・夏-関東・近畿地方)」(2008))が見られた、2007年8月11日(東京において最高気温36.4°Cを観測)の12:00~13:10における気象条件のもとで、緑地や土地・建物の条件を変えた以下の3ケースを対象とした実験を実施しました(図2)。

【Case2】 2020年までに計画されている緑地等を整備した場合

【Case3】 臨海部の既存緑地がない場合

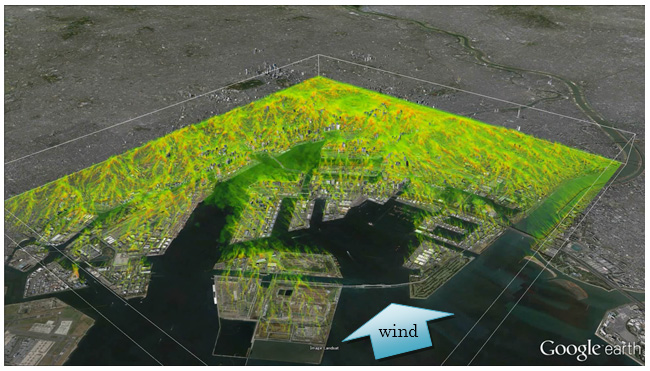

「地球シミュレータ」(全5120ノード)の約27%に相当する1400ノード(最大)を使用してシミュレーションを実行した結果、南東から吹く海風が臨海部で徐々に暖められながら都心まで流入する様子が明確に確認されました(図3)。

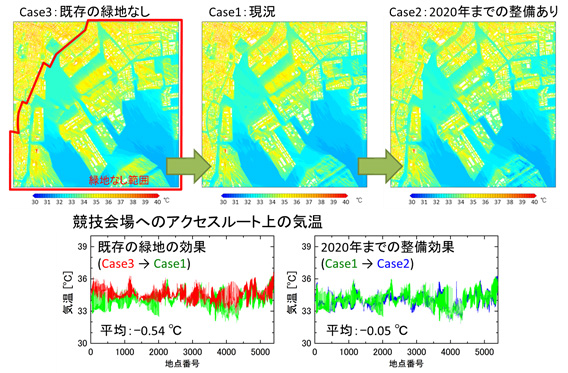

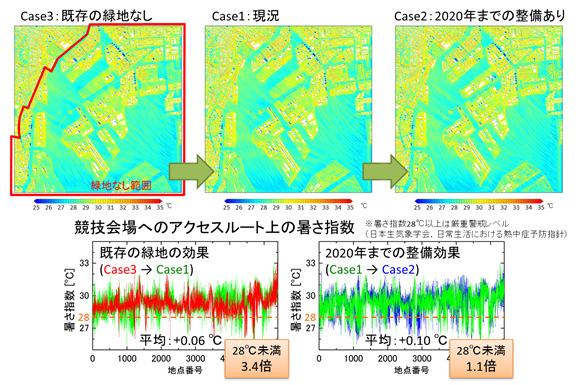

競技会場へのアクセスルート(東京都オリンピック・パラリンピック準備局、「初期段階環境影響評価書」(平成25年2月)、5-31 公共交通へのアクセシビリティ;平成27年11月時点の会場計画に沿って取捨選択)上における地上気温や暑さ指数についてCase1~Case3の比較を行った結果、地上気温については、緑地整備によって周辺の気温が顕著に低下していることが分かりました。既存緑地の効果(Case3とCase1との比較)として、アクセスルート上の平均で0.54°Cの低下がみられました。また、2020年までの緑地等の整備効果(Case1とCase2との比較)として、アクセスルート上の平均でさらに0.05°C低下していました(図4)。緑地及びその周辺の気温(図5)を見てみると、緑地と周辺の間に温度差がある様子が確認できました。一方、暑さ指数に関しては、緑地等の整備による暑さ指数の変化は平均的には顕著な差が見られないものの、場所によって上昇するところと低下するところが存在していました。熱中症リスク低減の観点から28°C未満となる領域はCase3に対してCase1では3.4倍、Case1に対してCase2では1.1倍に増加することが明らかになりました(図6)。

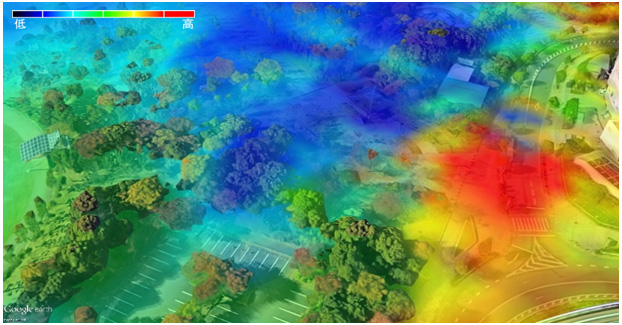

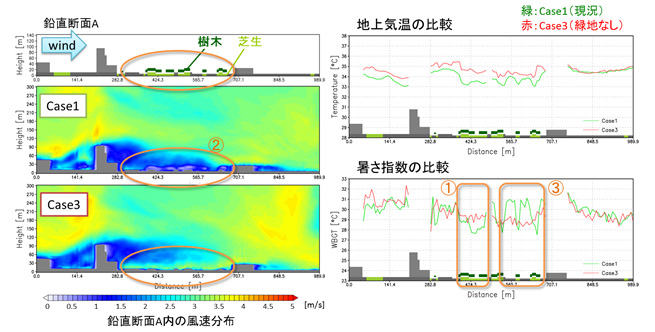

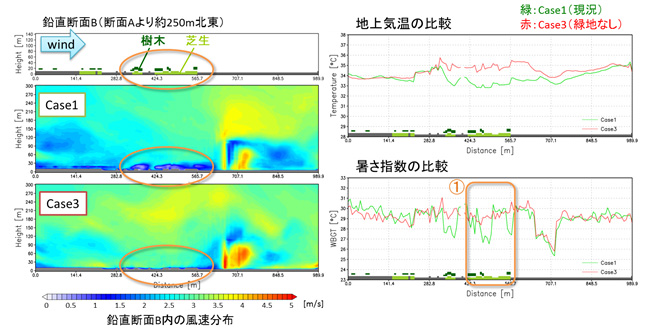

暑さ指数の局所的な変化傾向の要因について明らかにするため、海風に沿った鉛直断面上で詳しい解析を実施しました。その結果(図7及び図8)、樹冠下の日陰では顕著な低下が見られるものの、緑地付近の日向(アスファルト上等)では、樹木の防風効果と天空率(※3)の減少によって暑さ指数が上昇する場合があることが分かりました。一方、緑地付近の日向であっても芝生が整備されている場所では暑さ指数の上昇が抑えられており、樹木と芝生の相乗効果により熱環境の改善が期待されることが確認されました。

以上の解析の結果から、緑地等の整備による暑熱環境の変化が定量的に明らかになり、MSSGが街区規模から都市計画規模での暑熱環境改善策を検討するうえで強力なツールとなりうることが実証されました。樹木等による日陰の創出に加えて、防風効果と天空率を考慮した効果的な間隔での樹木の整備と合わせて樹木周辺に芝生・保水性舗装等の地表面の整備を行うことによって、さらなる暑熱環境改善の効果が期待されます。

4.今後の展望

本成果は、2020年東京大会を契機とした持続的な東京都市圏づくりのための効果的な環境対策の在り方の検討において有益なデータおよび知見として活用されることが期待されます。さらに本研究では、緑地だけでなく高層・低層の建築物やアスファルト舗装地が複雑に配置されている実在地域に対する超高解像度シミュレーションにより、気温だけでなく、湿度、風環境、放射熱環境など様々な因子に影響される暑熱環境の改善策に関する示唆に富む大規模なシミュレーションデータが得られています。今後、これらのデータのさらなる分析を行っていく中で、海風の利用、木陰の創出、地表面の舗装条件等を総合的に考慮して具体的かつ効果的な暑熱環境対策の検討に資する知見が得られるものと期待されます。

用語解説:

※1 暑さ指数:

暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)とは、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標である。暑さ指数が28°C以上の場合には日常生活におけるすべての生活活動において熱中症の危険性が高まる。(日本生気象学会、「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 確定版、2013)

※2 MSSG (Multi-Scale Simulator for the Geoenvironment):

地球全体、特定の地域、さらに特定の都市や街区など、様々なスケールの大気現象と海洋現象を計算することのできるマルチスケール大気海洋結合数値モデル。一般的な気象・海洋モデルでは、全球スケール(地球全体)、メソスケール(特定の地域)、都市スケールについて、それぞれに異なるモデルが使用されている。MSSGは、これらのスケールを単一の数値モデルで取り扱うことにより、異なるスケールの間の相互作用を再現することが可能なモデルとして開発が進められている。3 次元放射過程および樹木の物理的作用を考慮することができ、建物や植物の表面での加熱・冷却を考慮して、時々刻々変化する風の流れを3次元的に計算することができる。文部科学省の委託事業である「気候変動適応研究推進プログラム(RECCA)」を通して、樹木モデルの実装を行った。

※3 天空率:

ある地点において視野角180度の魚眼レンズを用いて鉛直上方を撮影した場合に、円形の視野内に含まれる天空の割合。障害物により全く空が見えない場合に0、障害物がなく全方向に空が見えている場合に1となる。

図1.東京ベイゾーンと大会会場

東京都・特定非営利活動法人東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会:2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会初期段階環境影響評価書(平成25年2月)に基づいて作成

(会場計画に関する最新情報:https://tokyo2020.jp/jp/games/venue/olympic/)

図2.各ケースの土地利用および樹冠の分布の概念図

(Case2は平成27年11月時点の会場計画に基づく)

図3. 3次元の気温分布。南東から北西方向に海風が流入している。カラーは透明から緑、黄緑、オレンジ色になるにつれて気温が高いことを示す。

図4. 地上気温の比較結果

(地形に沿って地上2.5mの気温を算出。12:50~13:00の10分平均値)

図5. 緑地及びその周辺の気温分布(例)

図6. 暑さ指数(WGBT)の比較結果

(地形に沿って地上1.1mの暑さ指数を算出。12:50~13:00の10分平均値)

図7.鉛直断面A(例として臨海部の海風に沿った方向の鉛直断面)における風速分布(左図:風速が弱い領域が青色)、及び地上付近の気温(右上図)と暑さ指数(右下図)の分布の比較。Case1の樹冠下の日陰では地上気温の顕著な低下が見られるものの(①)、緑地付近の日向(アスファルト上等)では、樹木の防風効果と天空率の減少(②)によって暑さ指数が上昇する場合があることが分かった(③)。(気温は地上2.5m、暑さ指数は地上1.1mにおいて算出。風速、気温および暑さ指数は12:50~13:00の10分平均値)

図8.鉛直断面B(断面Aより約250m北東にあり、断面Aと並行な鉛直断面)における風速分布(左図)、及び地上付近の気温(右上図)と暑さ指数(右下図)の分布の比較。緑地付近の日向であっても芝生が整備されている場所では暑さ指数の上昇が抑えられており(①)、樹木と芝生の相乗効果により熱環境の改善が期待される。(気温は地上2.5m、暑さ指数は地上1.1mにおいて算出。風速、気温および暑さ指数は12:50~13:00の10分平均値)

東京湾臨海部において海風が吹く夏季晴天日の気温の分布

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 地球情報基盤センター 先端情報研究開発部 地球シミュレーション総合研究開発グループ

研究員 松田 景吾 - (報道担当)

- 広報部 報道課長 松井 宏泰