プレスリリース

2016年 8月 4日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

2億5000万年後までに日本列島を含んだ超大陸アメイジアが

北半球に形成されることを数値シミュレーションにより予測

~大陸移動の原動力の理解へ一歩前進~

1.概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という。)地球深部ダイナミクス研究分野の吉田晶樹主任研究員は、大型計算機システムを用いた地球のマントル対流の三次元高解像度数値シミュレーションによって、現在から約2億5000万年後までには、北半球を中心とした新しい超大陸(アメイジア)が形成される可能性があることを明らかにしました。

1990年代初頭から、現在のプレート運動の様子や地質学的な情報から、将来、北半球に新しい超大陸「アメイジア」(※1)が誕生することが提唱されてきましたが、今回、マントル対流の高解像度の数値シミュレーションによってアメイジアの誕生を確認し、その形成メカニズムを解明しました。

本研究のシミュレーション結果から2億5000万年後までには、北半球に現在のユーラシア、アフリカ、オーストラリア、北アメリカ大陸を中心とする超大陸が形成されることが明らかになりました。また、日本列島は、北半球に留まるユーラシア大陸と南半球から高速で北進するオーストラリア大陸の間に挟まれ、新しい超大陸の一部となることも予測されました。

本研究は、私たちが住む地球の将来の姿の議論に一石を投じ、地球科学上の第一級の未解決問題であるプレート運動や大陸移動の原動力の理解の進展に繋がる重要な成果であると考えます。

なお、本研究は、JSPS科研費JP23340132の援助を得て実施されたものです。本成果は、米国地質学会発行の「Geology」2016年9月号に掲載されるのに先立ち、7月23日付電子版に掲載されました。

タイトル: Formation of a future supercontinent through plate motion-driven flow coupled with mantle downwelling flow

著者:吉田晶樹

所属:JAMSTEC 地球深部ダイナミクス研究分野

2.背景

これまでに世界中の研究者によって蓄積された膨大な地質学的・古地磁気学的証拠から、地球の歴史上、少なくとも過去に3回、5~8億年ごとに超大陸が形成されたことが分かっています。1990年代初頭にカナダのポール・ホフマン博士は現在のプレート運動をそのまま未来に延長すると、将来、北半球に新しい超大陸「アメイジア」が誕生することを初めて提唱しました。その後、今日までの約四半世紀の間に蓄積された、さらに膨大な地質学的証拠と、同時に著しく発展した地球内部ダイナミクスの研究成果を総合して、現在では、アメイジアは未来の超大陸の有力な候補の一つとされています。しかし、地球の表層運動とマントルの活発な熱対流運動は密接に相互作用をしているため、現在の表層運動がそのまま数億年後の表層運動に延長されるとは限りません。この問題を解くためには、現在私たちが持っている地球物理学的観測データを最大限に活用して、それをモデルの拘束条件とし、地球内部の熱対流運動と表層運動を支配する基礎方程式(質量、運動量、エネルギーの各保存則)を直接、数値的に解くシミュレーションが必要です。

3.成果

本研究では、JAMSTECが所有する大型計算機システム(SGI ICE X)を用いて、三次元球殻モデルのマントル対流の数値シミュレーションを実施し、現在から2億5000万年後までの大陸(※2)の分布とマントル対流の時間変化を調べました。

本研究のシミュレーションでは、まず、マントルを構成する岩石の高温高圧実験データと地球内部を伝わる地震波速度構造のデータからマントル全体の温度異常モデルを構築し、そのモデルを初期条件として与えました。次に、現在からある短い期間だけ、地表面の速度境界条件として、NNR-MORVEL56(※3)に基づく現在のプレート運動を強制的に与え、その期間が過ぎれば強制力のない自由滑り境界(固体地球と大気・海洋の間に滑り摩擦力が働かない条件)に切り替えました。現在の地球上に配置した大陸の有効粘性率(※4)は海洋プレートよりも1,000倍高くし、厚さは均一に約200 kmとしました。計算の解像度(地球内部をたくさんに区切った格子の数)は2011年発表のモデル(※5)と比較して約2倍で、これにより、実際の地球マントルの基本物性値(特に、マントル対流の運動速度を決めるパラメータ)に基づいたシミュレーションが可能になり、シミュレーション結果を実際の地球の時間スケールで起こる現象と直接比較できることになりました。また、上部マントルには、初期条件として、温度異常モデルの中に現在の沈み込みプレートの分布が考慮されているのが特徴です。

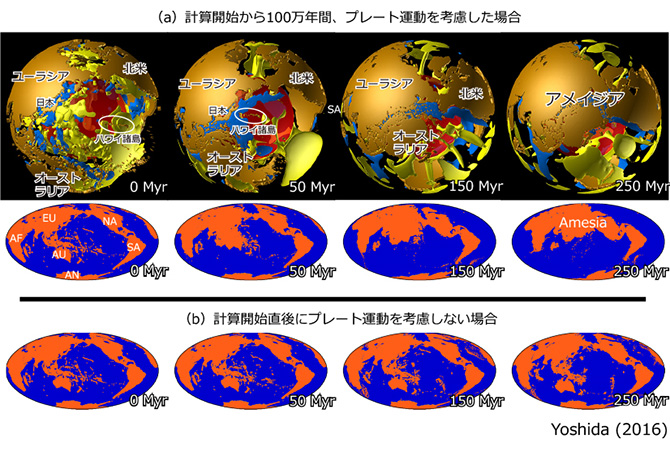

本研究の系統的なシミュレーションの結果、2億5000万年後までには、北半球に現在のユーラシア、アフリカ、オーストラリア、北アメリカ大陸を中心とする超大陸が形成されることが明らかになりました(図1a、b)。一方、南アメリカ大陸や南極大陸は現在の位置とほぼ変わらないことも分かりました。また、ハワイ諸島は約5000万年後までには、北西方向に移動する太平洋プレートに乗って日本列島の付近に近付き、約1億5000万年後までには、日本列島は、北半球に留まるユーラシア大陸と南半球から高速で北進するオーストラリア大陸の間に挟まれ、やがて新しい超大陸の一部となることも予測されました。一方、現在のプレート運動を与えない場合は、2億5000万年後も大陸分布は現在とほとんど変化がありませんでした(図1c)。

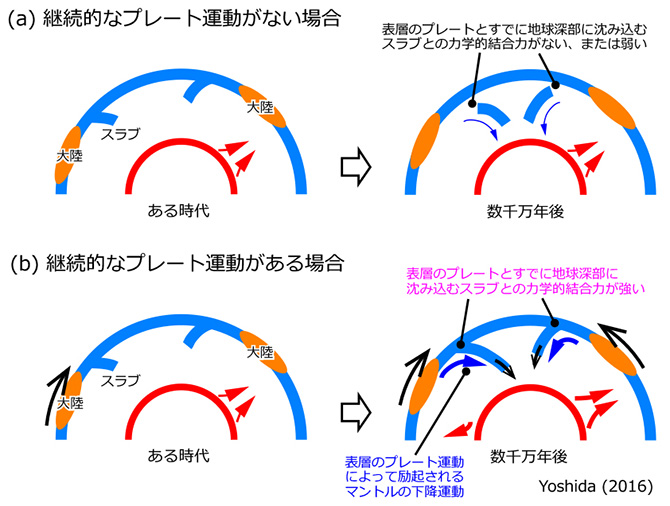

プレート運動を与える期間については、図1a、bのモデルでは100万年間としましたが、今回のシミュレーションの刻み時間幅に近い10万年間からマントル対流の時間スケールに相当する1000万年間まで系統的に変化させて調べましたが、得られる大陸分布のパターンはほぼ同じでした。このことは、一般的な地球マントルの状態に当てはめて考えると、継続的なプレートの沈み込みがあることで、表層に横たわるプレートとすでに地球深部に沈み込むプレートとの力学的結合力が強まり、それが実際の地球で起こるプレート運動や大陸移動を引き起こす原動力となることを意味します。また、そのようなプレートの沈み込みは、表層に横たわるプレートの水平スケールに規定される大規模なマントルの下降運動を励起し、やがてマントルの大規模な熱対流運動を生み出します(図2)。その結果として、昨年に吉田主任研究員らが、2億年前から現在までの大陸移動を実現するマントル対流の数値シミュレーション(2015年2月12日既報)で明らかにしたように、マントル対流が大陸の底面を引きずる力(大陸マントル曳力)が生まれ、その力がさらに継続した大陸移動の主要な原動力になり得ると考えています。

4.今後の展望

地球史における大陸の離合集散過程は「超大陸サイクル」と呼ばれますが、そのパターンは簡単には二通りに分けられます。一つは、「外転」と呼ばれるメカニズムによって、元の超大陸が分裂する前からあった「古い海」が閉じて新しい超大陸を形成するパターン、もう一つは、「内転」と呼ばれるメカニズム(いわゆる、ウィルソンサイクル(※6))によって、元の超大陸の分裂後に誕生した「新しい海」が再び閉じて新しい超大陸を形成するパターンです。

現在の大西洋では、カリブ諸島東岸とサウスサンドウィッチ諸島東岸のごく限られた地域にしか沈み込み帯がありませんが、最近では、ポルトガルの大学が中心となって実施されている詳細な海洋底探査から、イベリア半島西方沖に将来新しい沈み込み帯が生まれるきっかけとなりそうな地質構造が発見され、議論を呼んでいます。仮に将来、大西洋東岸に大規模な沈み込み帯が発達すると、それがきっかけとなって大西洋が縮小し、現在の大西洋付近に新しい超大陸が形成されることも考えられます。この仮想的な未来の超大陸は、1990年代にすでに「パンゲア・ウルティマ」(※7)と名付けられていますが、本研究でのシミュレーションモデルでは、その可能性を実証するだけの計算解像度はまだなく、今後の課題となります。

本研究のように、遠い未来の大陸分布を推定すること自体は、私たちの生活に直接役立ちませんが、本研究の成果に至るまでに蓄積された地球物理学的知見と大規模シミュレーションの手法は、地質学的・古地磁気学的データが比較的に豊富な、「少し昔」(数百万年前~数千万年前)から「その少し未来」(現在)までの表層運動の歴史を解明するためのシミュレーションに役立ちます。

例えば、私たちが住む日本列島は、もともとはユーラシア大陸の一部でしたが、約2500万年前までにユーラシア大陸から分離し、日本海の拡大によって東方に移動して現在の姿になりました。このできごとは、45.4億年という地球史の時間スケールから見れば、ごく短い期間のできごとですが、現在の日本列島の特徴的な構造や応力場(※8)はその期間に生まれました。その構造や応力場の起源、またその時空間変化をシミュレーションの手法で調べ、さまざまな地球物理学的観測情報や地質学的証拠と比較し、議論することで、日本列島やその付近で発生する巨大地震発生のメカニズムの理解に一役買うことができるものと考えています。

マントル対流の数値シミュレーションは、過去や未来の固体地球を再現・予測し、地球内部の物理・化学素過程や地球表層運動の原動力を解明することだけが最終目的ではありません。テクトニクスに起因する気候変動や海水準変動の問題を扱う大気海洋科学等、固体地球科学の隣接分野への寄与も考えています。さらに最近では、例えば、生命科学の研究者と微生物酵素の系統や分子進化と大陸移動史の関係について議論を始めるなど、広く自然科学の隣接分野の研究者との共同研究も視野に入れています。

※1 アメイジア:カナダ地質調査所(当時)のポール・ホフマン博士による「アメリカ」大陸と「アジア」を繋げた造語。

※2 大陸:地球の表層は厚さ100 km程度の低温で高粘性の層で覆われている。その層をリソスフェアいう。リソスフェアは海洋リソスフェアと大陸リソスフェアに分かれる。大陸リソスフェアはさらにテクトスフェアと呼ばれる高粘性の「根」を持つことが多く、最も厚いところで厚さが約200~250 kmに及ぶ。本研究のモデルでは、大陸リソスフェアを簡単に「大陸」と呼ぶことにする。

※3 NNR-MORVEL56:米・カリフォルニア工科大学の研究機関が2011年に発表した、人工衛星データに基づく全地球のプレート運動モデル。地球上の25枚の主要なプレートと31枚の小さいプレート(マイクロプレート)の運動速度(ある極を中心とした剛体回転運動)が決定されている。

※4 有効粘性率:粘性率は物質の固さや変形のしにくさの指標となる量。作用する応力と歪速度が比例関係にある物質の化学反応に必要なエネルギーで定義される本来の意味の粘性率ではなく、対象となる時空間スケールで物質に作用する応力と歪速度の変化量の比で決定される実効的な粘性率。

※5 2011年発表のモデル:計算解像度(計算格子数)が本研究の約半分のシミュレーションモデルでありながら、初期条件として与えたマントルの温度異常モデルの違いよりも地球表層に与えたプレート運動モデルの違いが未来の大陸配置の変化に影響を与えることを示唆した先行研究(Yoshida and Santosh, 2011, Terra Nova)。

※6 ウィルソンサイクル:大陸の離合集散過程の一つ。プレートテクトニクス理論の創始者の一人であるジョン・ツゾー・ウィルソン博士の業績にちなんで、ジョン・デュウェイ博士とヘンリー・スパル博士が1975年発表の論文(Dewey and Spall, 1975, Geology)で初めて使用した用語。

※7 パンゲア・ウルティマ:米・テキサス大学アーリントン校(当時)のクリストファー・スコイーズ博士による造語。「ウルティマ」は「最終的」という意味。つまり、約2億年前に大西洋の拡大によって分裂した超大陸パンゲアの各大陸片が、将来再び大西洋の縮小によって再集合し、新しい超大陸ができるといった、ウィルソンサイクルが最終的に完結するという意味。

※8 応力場:マントル対流の数値シミュレーションでは、決まった時間ごとの地球内部の温度場や速度場などの基本物理量に加えて、物質にかかる力の大きさや向き(応力場)、つまり、物質をどれだけの力で圧縮させ、あるいは伸張させているかという量も直接的に求まる。将来、より高解像度のモデルを用いて、表層のプレートにどのような種類の力がかかっているか、また、その時空間変化が分かれば、例えば東北日本弧の東西圧縮応力場がどのような過程で形成されたかなどが理解でき、海溝や内陸で発生する巨大地震のメカニズムの解明にも繋がる。

図1 数値シミュレーションの結果。(a)計算開始(現在)から100万年間、速度境界条件として現在のプレート運動を考慮した場合。左から現在、5000万年後、1億5000万年後、2億5000万年後。(b)計算開始直後に現在のプレート運動を考慮しなかった場合。

図2 ある時代から数千万年後まで継続的なプレート運動がない場合(a)とある場合(b)の地球表層運動とマントル対流との関係を示した概念図。

現在から2億5000万年後までの大陸移動とマントル対流の時間変化

表層の茶色の領域が大陸。マントル内部の青色と黄色の等値面は、それぞれ各深さの平均よりも200℃低温、高温であることを示す。中心の赤色の領域(球面)はマントルの底面(深さ約2900 kmのコアとマントルの境界)を示す。Yoshida (2016, Geology) のModel Iに基づく。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 地球深部ダイナミクス研究分野 主任研究員 吉田晶樹

- (報道担当)

- 広報部 報道課長 野口 剛