プレスリリース

2017年 10月 2日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

水中光無線通信による100m超の20Mbps双方向通信に成功

~水中光Wi-Fiの構築及び水中観測機器のIoT化へ大きく前進~

1.概要

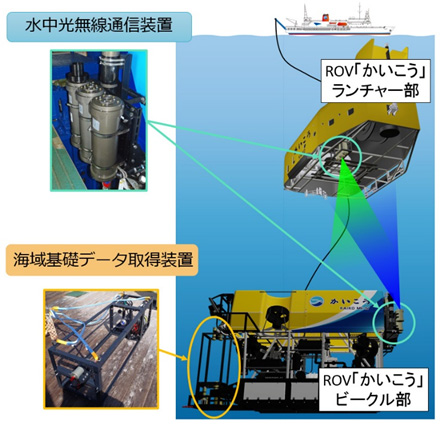

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦)海洋工学センター海洋戦略技術研究開発部の澤隆雄主任技術研究員らは、株式会社島津製作所及びエス・エー・エス株式会社と共同で、水中光無線通信装置(図1)と海域基礎データ取得装置(図2)を搭載した無人探査機「かいこう」のランチャーとビークル間で通信試験を行い(図3)、通信距離120mで20Mbps速度のデータ伝送、また、通信距離100mではLAN通信を水中無線ネットワーク(以下「水中光Wi-Fi」という。)で確立し、リモートデスクトップ接続をすることに成功しました。

従来、水中での無線通信には音響通信技術が用いられてきましたが、通信速度が10kbps程度と遅く、動画等の多量なデータの送受信やLAN通信を行うことができませんでした。また、複数の通信を同時に行うことも難しく、データの送受信を同時に行うこと等に制限がありました。

そこで本研究グループでは、高速双方向無線通信が可能な光通信に着目し、水中光無線通信装置を試作しました。この装置は水中での伝搬減衰が少ない青、緑、赤色の光を高出力レーザーダイオード(※1)から放射し、その光を点滅させることによって情報を伝達します。また、受信には高感度の光電子増倍管(※2)を用いました。これらを用いて双方向通信試験を行った結果、100m以上離れた通信光がわずかしか届かない距離でのLAN通信に成功し、移動体に搭載した状態で実用的な速度が出せることを確認しました。

本成果は、100m以上離れた移動体同士で行われた世界初の実用的な水中光無線通信です。LAN通信が可能となったことから、将来的に可視光による水中光Wi-Fiの構築や、すべての海洋観測装置をインターネットへ接続する「IoT」が可能となることを示しており、今後の海底資源開発やダイビング、港湾土木作業を含めた水中活動全般に広く活用・貢献できる成果と考えています。 本研究の一部は、「防衛装備庁安全保障技術研究推進制度」の支援を受けて実施しました。

2.背景・目的

現在、水中での無線通信手段は、主に音響通信が用いられています。しかし、音の伝搬速度は水中で1,500m/s程度、使用される周波数は数k~1MHz程度であり、電波と比較して圧倒的に遅く、低いです。これは音波による高速通信が原理的に難しいことを意味します。一方、電波は海水の導電性のため伝搬中に急減衰することから、携帯電話のような遠距離高速通信は海中で期待することができません。

そこで、水中通信の高性能・高速化の方法として、レーザーが発明された1960年代から水中光無線通信装置は注目されていました。これまで、海中を最も透過する波長450nm付近の可視光レーザーを用いた通信が試みられましたが、海中にはマリンスノー等の懸濁物質が多数浮遊していることから伝搬減衰が大きく、ビームを広げた状態で十分な光出力が得られず、実用に至りませんでした。近年、LEDやレーザーダイオード等の高出力かつ低消費電力の広指向性ダイオード系光源の開発が進んだことで、水中光無線通信に十分な出力を得られるようになりました。

マリンスノー等の懸濁物質がある場合、光の波長毎にその伝搬減衰が異なります。この性質を海の状態と関連付けて計測し、水中光無線通信における性能指標を導くための基礎となるデータを取得するため、海域基礎データ取得装置を開発しました。また、青、緑、赤色のレーザーダイオードを送信素子に、フォトダイオード及び光電子増倍管を受光素子に用いた、LAN通信が可能な水中光無線通信装置を、株式会社島津製作所及びエス・エー・エス株式会社の協力を得て試作しました。

これらの装置を用いて、水中移動体との高速無線通信を安定して行うために必要なデータを得ることを目的として、「かいこう」のランチャー及びビークルにそれぞれ試作した光無線通信装置を搭載し、両者間での実海域における水中光無線通信試験を実施しました(図3)。

3.成果

本年7月、駿河湾口付近の北緯34度36.00分、東経138度34.50分、水深700~800m付近において試験を実施しました。カメラ映像と通信状態を確認しながら、ランチャーとビークル間の距離を徐々にあけていき(図4)、最終的に通信距離120mで20Mbps速度のデータ伝送に成功しました。これは従来の音響による無線通信速度のおよそ1000倍に相当します。また、通信距離100mでは水中光無線通信装置を経由したLAN通信により、リモートデスクトップ接続(※3)を確立しました。これにより水中光無線通信で安定した無線ネットワークの構築、いわゆる水中光Wi-Fiの構築が可能であることを実証しました。これらはすべて移動体同士での通信であり、マリンスノー等の懸濁物質がある実際の海での試験結果で、いずれも世界初です。試験中は海域基礎データ取得装置での計測を継続し、性能向上に必要となるデータも取得しました。

4.今後の展望

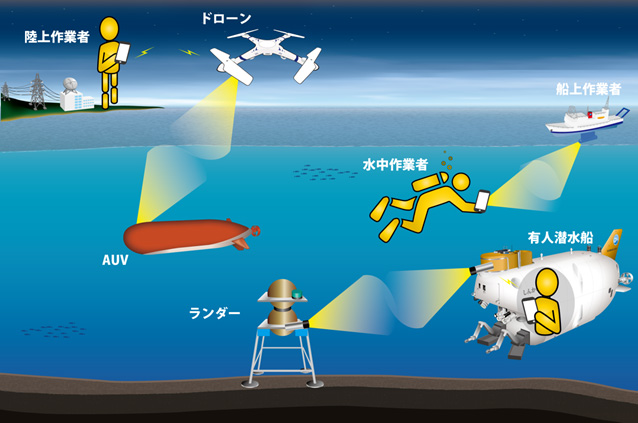

本研究は海洋機構が保有する無人探査機や、海底ステーションへ搭載する事を想定し中期計画の中の開発テーマとして進めてきましたが、本成果により実際に搭載して、観測データの回収や、水中機器のソフトウエアアップデート等に活用する目途が立ちました。またこの水中光無線通信装置はLAN通信が可能であるため、例えばスマートフォンを接続すれば、有人潜水船の内部からスマートフォンで水中機器を操作する事も可能です。さらに光は空中でも伝搬することから、従来は不可能だった空中と水中の間での直接通信も可能です。例えばドローンが水中機器と直接通信すること等も不可能ではありません。通信距離の延長やネットワーク化も容易であることから、将来的にはすべての探査機や観測装置をインターネットへ接続する「IoT」も実現できるでしょう(図5)。この成果は海洋研究に貢献できるだけでなく、今後の海底資源開発やダイビング、港湾土木作業を含めた水中活動全般にも広く活用できる成果と考えています。

※1レーザーダイオード:

周波数や位相の揃った光(レーザー)を半導体(ダイオード)から発生させる素子のこと。半導体レーザーとも言う。

※2光電子増倍管:

電子増倍部が中にある真空管で、入った光が何万倍にも増幅されることから高感度素子として用いられる。スーパーカミオカンデ等で使われているのが有名。

※3リモートデスクトップ接続:

自分のコンピュータで相手のコンピュータの表示及び操作をすべて行う高度な通信接続。この接続のためには高速で安定した双方向のEthernet通信が必要。

図1 水中光無線通信装置

海域基礎データ取得装置を接続可能な水中光無線通信装置のマスターユニットには、今回の試験では狭角および広角ビームの青色レーザーダイオード、光電子増倍管を搭載した。対向するスレーブユニットは,狭角ビームの緑色レーザーダイオード、光電子増倍管、アバランシェフォトダイオードを搭載した。

| 重量[kg] | 40 (空中) |

| 消費電力[w] | 最大350 |

| 波長[nm] | 450, 525, 640 |

| レーザー出力[W] | >5 |

| ビーム角度幅[度] | レンズにより任意に変更可能 |

| 使用可能深度[m] | 最大1000 |

| 通信可能距離[m] | >50 |

| 通信速度 | 最大25 Mbps |

| 通信プロトコル | 100M イーサネット(TCP及びUDP) |

| 通信符号 | 4B/5B |

図2 海域基礎データ取得装置

光の透過度と反射強度を濁度やクロロフィル濃度等と同時に計測し、水中光無線通信で用いる光の波長、通信符号、通信速度等の最適値を算出する。

| 重量[kg] | 60 (空中) |

| 大きさ[m] | 長さ1.5 x 幅0.4 x 高さ0.4 |

| 計測項目 | 透過減衰強度(@ 460, 525 and 625[nm]) 後方散乱強度(@ 370, 400, 435, 470, 505, 525, 550, 590 635[nm]) 電気伝導度, 温度, 深度, 溶存酸素, 塩分濃度, クロロフィル濃度, 濁度 |

図3 試験模式図

「かいこう」ランチャー部と「かいこう」ビークル部にそれぞれ水中光無線通信装置を搭載し、お互いに同時に光を送受信して双方向通信を行う。その間、海域基礎データ取得装置は常時データ計測を行い、最適な通信のための基礎データを収集する。

図4 水中光無線通信中の映像

ランチャーの監視カメラからビークルを見下ろす映像。真ん中下の強い光がビークルからの通信光(青)、左下から中央に伸びてビークルを照らしているのがランチャーからの通信光(緑)。

図5 将来的な水中光無線通信

水中ビークルや海底ステーション、船舶、空中のドローンとの間で光によるWi-Fi通信を実現し、水中観測機器のIoTを目指す。

水中光無線通信による100m超の20Mbps双方向通信に成功

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 海洋工学センター海洋戦略技術研究開発部海洋観測技術研究開発グループ

主任技術研究員 澤 隆雄 - (報道担当)

- 広報部 報道課長 野口 剛