プレスリリース

2013年 5月 7日

独立行政法人海洋研究開発機構

有人潜水調査船「しんかい6500」世界周航研究航海について(経過報告)

~ブラジル沖 リオグランデ海膨・サンパウロ海嶺での調査~

独立行政法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦)は、海洋の極限環境に生息・発達する多様な生物群の調査・研究の一環として、平成25年1月から有人潜水調査船「しんかい6500」及び支援母船「よこすか」を用いて、インド洋、大西洋、太平洋の高温熱水域などの特異かつ極限的な海洋環境域に成立する生態系について、地球的規模の調査・研究のための研究航海「航海名称:QUELLE(クヴェレ)2013」を実施しております(平成24年12月13日既報)。

このたび、ブラジル沖(リオグランデ海膨※1・サンパウロ海嶺※2)における調査が終了しましたので、その実施概要について御報告いたします。なお、ブラジル沖については、本調査に引き続きサンパウロ海台の調査を実施することになっています。

1.ブラジル沖(リオグランデ海膨・サンパウロ海嶺)における調査目的

当機構では、化学合成機能を有する生物群集など深海やその海底下の極限環境に生息する生物と、それらが生息する極限環境圏に関する総合的な研究に取り組んでおり、その一環として、今回、巨大な海底地形が生み出す特異な海洋環境(比高5,000mを超える極端に急峻な地形、南極と北大西洋の両方からの海流が流入する複雑な環境、マントル由来物質の露出等)とそこに生息する生物群について実地調査を行い、その実態の把握や生物と生息環境の相互関係の解明、特異な地形成因の解明などを目的としています。

なお、今回の調査が南大西洋における「しんかい6500」による初の調査潜航であり、有人潜水船による潜航調査としても世界初となります。

2.実施概要(別添地図参照)

(1)サンパウロ海嶺南側斜面(水深2,600m~4,200m)

実施期間:4月23日~4月28日

実施内容:

1)海嶺の地質調査

- 「しんかい6500」潜航及び曳航式深海調査システムによる海嶺南側斜面の露頭観察と岩石試料採取に基づく地質調査

- 海上における海底地形・重力・地磁気の観測

2)海嶺斜面の深度別生物分布調査

- 「しんかい6500」潜航及び曳航式深海調査システムによる目視観測及び試料採取に基づく近底層生物(海底近くで暮らす魚やエビ等の生物)及び底生生物(海底に固着したり、這い回ったり、海底の堆積物の中で暮らしたりしている生物)の深度別分布調査

- 「しんかい6500」潜航中の海中塩分、溶存酸素等の現場環境観測

(2)リオグランデ海膨における地質及び生物調査(水深650m~1,250m)

実施期間:4月22日、4月30日~5月2日

実施内容:

1)海膨の地質調査

- 海上における海底地形・重力・地磁気の観測

- サブボトムプロファイラー(地層探査装置:船舶に装備)による海底下浅部構造調査

- 「しんかい6500」潜航による目視観測と試料採取

2)さまざまな生息場所(habitats)ごとの生物群集の調査

- 水素やメタンを含む湧水生態系に関する観測調査の実施

- 深海サンゴ生態系の目視観測と試料採取

ブラジル沖における調査は、ブラジル地質調査所(CPRM)、サンパウロ大学海洋研究所、ペトロブラス(ブラジル石油公社)との共同研究で実施しています。

※なお、本航海に関する研究成果については、論文等にまとまった段階で公表します。

3.今後の予定

| 5月6日~8日 | リオデジャネイロ(ブラジル)での「よこすか」「しんかい6500」特別公開 |

| 5月11日~22日 | ブラジル沖サンパウロ海台調査 |

| 5月25日~27日 | サントス(ブラジル)での「よこすか」「しんかい6500」特別公開、 サンパウロ(ブラジル)でのシンポジウム等 |

| 6月中旬~7月上旬 | カリブ海 英領ケイマン諸島周辺の調査 |

| *海況・作業状況などにより変更になる場合があります。 | |

- ※1リオグランデ海膨:

- ブラジル沖にある海底部の広範囲な隆起地形で、頂上部分は水深1000m前後の平坦な地形である。中央部が大きく割れており、最深部から の高さが5,000mを超える垂直な崖となっている。

- ※2サンパウロ海嶺:

- リオグランデ海膨と同様、海底部の広範囲な隆起地形であり、海膨に比べ勾配が急な地形となっている。こちらも水深2,500mから急激に4,200mまで落ち込む比高1,700mの急峻な崖となっている。

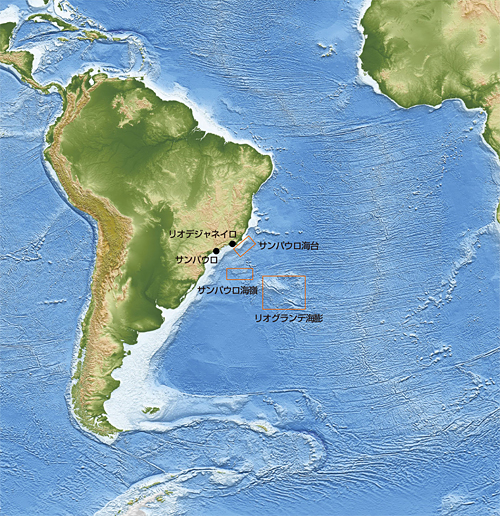

ブラジル海域図

【参考】

ブラジル沖調査で撮影された深海の様子

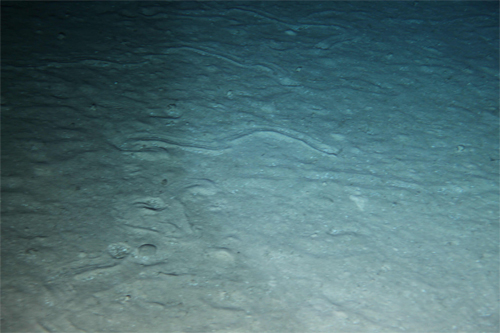

- 1.

- サンパウロ海嶺の麓の海底(水深約4100m)。南極からの底層流による漣痕(リップルマーク:水の流れで海底に周期的な波状の模様が形成される規則的な微地形)が確認できる。

- 2.

- ソコダラの仲間(水深約4100m:サンパウロ海嶺)。南極底層流の影響下にある海底にはあまり生物は確認できない。

- 3.

- ソコダラの仲間(水深約3100m:サンパウロ海嶺)。この深度から2500mにかけて多く確認できる種類。

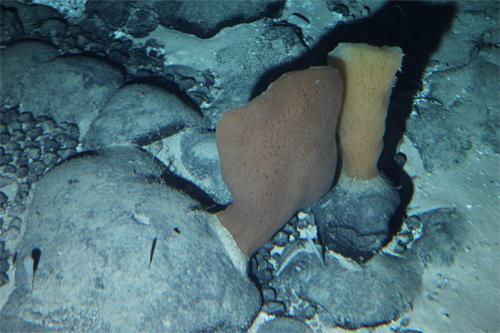

- 4.

- 海綿とヤギ類(サンゴの一種)(水深約2800m:サンパウロ海嶺)。3000m以浅に多く見られる。

- 5.

- 底生生物の這い痕が多数見られる遠洋性泥で覆われた海底。(水深約2700m:サンパウロ海嶺)

- 6.

- 堆積物の上にいるナマコ(水深約3900m:サンパウロ海嶺)

- 7.

- ガラス海綿(ガラス質の骨格を持つ海綿)とその茎に生息しているエボシガイ(甲殻類の一種)。

つる状に変形した細長い脚を出している。(水深約3700m:サンパウロ海嶺)

- 8.

- 赤エビの一種。背景は堆積岩と思われる白い崖(水深約3600m:サンパウロ海嶺)

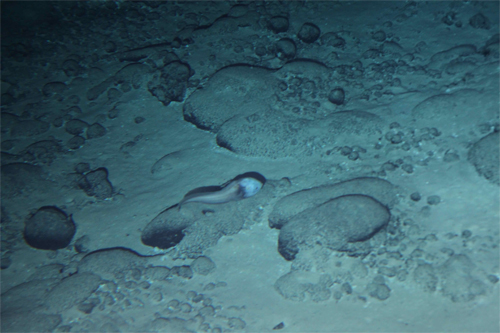

- 9.

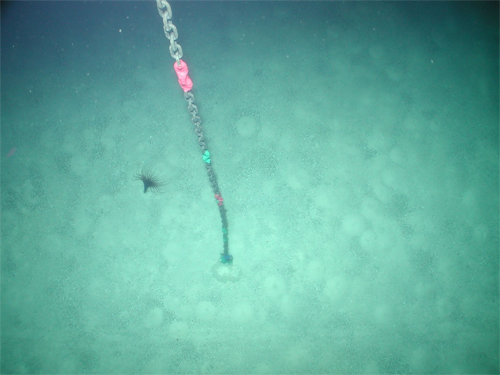

- ガス噴出痕(随所に見られる白い円形模様)が見られる海底とそこに生きるイソギンチャク(水深1170m:リオグランデ海膨)

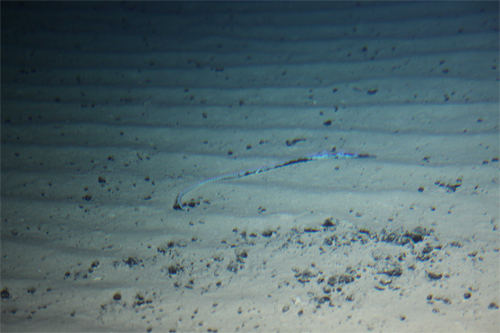

- 10.

- 強い流れでできている漣痕と魚(水深920m:リオグランデ海膨)

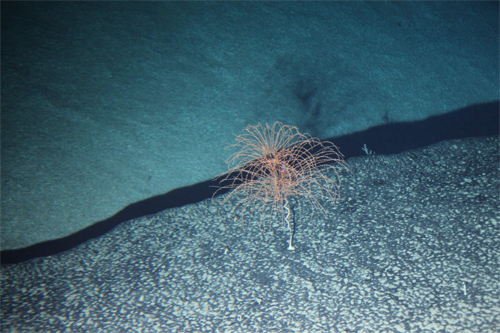

- 11.

- スパイラルコーラルとエビ類(コーラルの枝先に見える白い点状のもの)(水深896m:リオグランデ海膨)

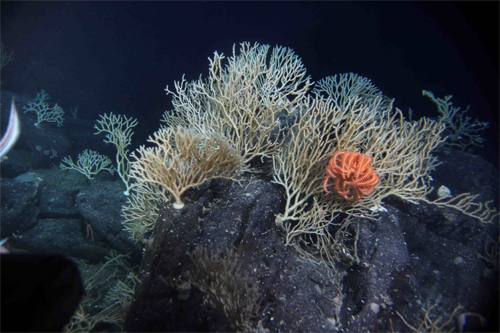

- 12.

- 深海サンゴとイソギンチャクモドキ(水深877m:リオグランデ海膨)

- 13.

- 砂地に生きる大きなイソギンチャクとそこを隠れ家にするカニ(水深917m:リオグランデ海膨)

- 14.

- 群生する深海サンゴとそれに絡み付くクモヒトデの仲間(水深770m:リオグランデ海膨)

お問い合わせ先:

- 独立行政法人海洋研究開発機構

(本内容について)

【航海全体】 - 海洋・極限環境生物圏領域

領域長 北里 洋 電話:+81-90-2217-2429 (5月5日~10日まで、23日午後~28日、在ブラジル)

090-5790-9663 (5月12日夕方~23日午前、在日本)

メール:kitazatoh@jamstec.go.jp - 【生物群調査】

- 同上

技術研究副主幹 藤原義弘 メール:fujiwara@jamstec.go.jp(在ブラジル) - (報道担当)

- 経営企画部 報道室長 菊地 一成 TEL:046-867-9198