プレスリリース

このプレスリリースには、ジュニア向け解説ページがあります。

2013年 6月 29日

独立行政法人海洋研究開発機構

北半球の気候変動要因の解明

―グリーンランド海の急激な変化がもたらした北半球の気候変化―

1.概要

独立行政法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」)地球環境変動領域の中村元隆主任研究員は、ヨーロッパ中期予報センターの再解析データ(ERA-40、※1)、アメリカ海洋大気庁の再解析データ(NCEP/NCAR、※2)、イギリス気象庁(Hadley Centre)の1870年から現在までの全球海面水温データ(※3)を基本データとして取り入れ、特に北半球の気候変動について、北大西洋北部周辺の大規模な大気・海洋間の相互作用が大規模な大気の流れを引き起こす仲介となる力学要因の変動に着目して解析しました。その結果、1979年の2月から3月にかけてグリーンランド海の水温が急激に上昇し、周辺の大規模大気力学場を変えて気候が変化していることを見出しました。これらの事象について、その以前・以後のデータを総合的に解析し、この1979年の変化が、1940年代から1970年代にかけての北半球寒冷化から1980年代以降の温暖化に変わる大きな転換点となった可能性を世界で初めて論理的に解明しました。この変化に伴って、日本付近では月平均気温の年ごとのブレ幅が多くの月で増大し、1979年以降は以前と比べて極端現象が起こる確率が高くなっていることも発見しました。

本成果は、地球の周期的な長期気候変動を、観測データを基盤に力学要因に焦点を置いて論理的に解明したもので、今後の北半球寒冷化の可能性も含めた長期的地球環境変動予測の高精度化に大きく寄与することが期待されます。

本成果は、Journal of Climate誌速報電子版に6月28日付け(日本時間)で掲載される予定です。

- タイトル:

- Greenland Sea surface temperature change and accompanying changes in the northern hemispheric climate

- 著者:

- 中村元隆

2.背景

近年の研究で、メキシコ湾流、黒潮・親潮、アガラス海流等の温かい水と冷たい水の境界を生み出している中高緯度域海流の変動が、大規模な大気循環に影響を与えることが確認されてきました。それによって、従来の気候シミュレーションモデルでも中高緯度域海流の変動が大気に与える影響を正確に再現できるようにモデル精度の向上が求められ始めています。グリーンランド海も、北極海の冷たい水とメキシコ湾流を源とする温かい水の境界になっており、海流・海氷・海水温の変化・変動が激しい海域です(図1)。グリーンランド海は、フラム海峡を通路として北極海から大西洋へ輸送される海氷の通り道となっており、グリーンランド海からラブラドール海にかけての北大西洋北部で大気に冷やされた海水が深く沈み込むことで励起される大西洋熱塩循環流と密接に関係しています。

大西洋熱塩循環流は、熱帯・亜熱帯域の温かい表層水が北大西洋北部で冷やされて沈み、沈んだ冷たい水が深層を低緯度に向かって流れながら風力によって熱帯・亜熱帯域で再び表層に引きずり上げられるという、表層で北向き、深層で南向きのループ流です。大西洋熱塩循環流は、熱帯域から北大西洋北部への莫大な熱輸送によって北半球の気候に強い影響を及ぼしています。1940年代以降に地球の平均気温が下がって1960年代から1970年代にかけて「地球寒冷化」や「氷河期到来」が騒がれたのも、この大西洋熱塩循環流の変動が原因ではないかと考えられています。グリーンランド海は、小さい海域ながらも大西洋熱塩循環流に強い影響を与えることで北半球の気候に強い影響を与える可能性がありますが、過去の研究ではこの海域の水温変動が北半球の気候に及ぼす影響はよく分かっていませんでした。

また、グリーンランド海の水温変動が起こり、それが大西洋熱塩循環流に影響を与え、さらに北半球の気候にも影響が及ぶプロセスは、現在一般的に使われている気候シミュレーションモデルでは全く正確に表現されておらず、それらのモデルでは大西洋熱塩循環流に伴う劇的な変化・変動は正確に表現できていません(※4)。過去1000年以上にわたって約70年周期で北半球に長周期気候変動をもたらしてきた「大西洋数十年規模振動(※5)」は、フラム海峡経由の海氷輸送とそれが大西洋熱塩循環流に与える影響がメカニズムの根幹であると考えられており、したがってフラム海峡経由の海氷輸送に強い影響を持つと同時に影響も受けるグリーンランド海水温の変化・変動は、大西洋数十年規模振動に伴う変動に大きく関与していると考えられます。過去のデータから推測される大西洋数十年規模振動に伴う北半球平均気温の長周期変動は、1980年頃から約35年間の温暖化を予測しており、現存の気候モデルでは1980年代以降の北半球平均気温上昇が二酸化炭素増加によるものなのか、大西洋数十年規模振動によるものなのかは明確に判断できません。さらに、進行する二酸化炭素増加が大西洋数十年規模振動にどのように干渉するのかも予測することはできません。つまり、このような地球環境に内在する長周期変動と関連するプロセスの発見と理解は、信頼度の高い気候変動予測システムの構築に必要不可欠です。

そこで、本研究では北半球長周期気候変動の鍵とも考えられるグリーンランド海の変化・変動が気候にどのような影響を及ぼしているのかを、メキシコ湾流、黒潮・親潮、アガラス海流に関する同様の研究で構築した新しい手法を用いて解析しました。

3.研究方法の概要

解析にあたっては、ERA-40の再解析データ、NCEP/NCARの再解析データ、Hadley Centreの海面水温データを基盤データとして用いました。これらのデータを基に、中高緯度域の大気・海洋間の相互作用を調べる上で有用な大気最下層部の傾圧性(地・海上付近気温の南北勾配及び東西勾配:温度差)を計算し、その変動と変動に伴う大気・海洋の状態を検証しました。まず、中高緯度の大規模大気場変動の最も重要な力学要因である大気最下層部の傾圧性の気候値からの偏差パターンを抽出するために、1957年9月から2002年8月まで月ごとに、グリーンランド海付近の領域内で経験的直交関数(Empirical Orthogonal Function、以下EOF)分析(※6)を行いました。そして解析から得られたEOFの第一パターン(領域内での傾圧性に最も強く見られる偏差パターン)に着目し、月ごとに実際の傾圧性偏差がEOFの第一パターンに酷似した年を選び、それらの年の対象月の風、低気圧や高気圧の強さや通り道、海面水温、地・海上2メートルの気温、大気の下層境界での熱放出の偏差を平均したコンポジット(※7)を作成しました。それらのコンポジットを基にEOF解析対象月の大気と海洋の状態、及びその関係を検証し、傾圧性に起こりがちな偏差パターンに伴う大気や海洋の状態を調べました。さらに、その偏差パターンが起こった頻度及びその時間変化も詳しく調べました。

4.成果

4.1 観点とデータ解析

上記のEOFを利用した解析の結果、グリーンランド海付近の大きな傾圧性変動は、グリーンランド海の水面温度の偏差によって引き起こされて大気に強い影響を与えており、グリーンランド海の水面温度が高い状態では北半球に強い影響を持つ「北大西洋振動」(※8)と呼ばれる変動パターンの正の状態に、逆に水面温度が低い場合は北大西洋振動の負の状態になることが分かりました(図2-3)。

この結果に基づき、グリーンランド海の月・領域平均水面温度をグリーンランド海水面温度指標(Greenland Sea surface temperature index、略してGSSTI)として定義し、1957年9月から2002年8月までの時系列に見られる変動と、それに伴う大気の変化・変動を分析しました。その結果、グリーンランド海、特に温水と冷水の境界付近の平均海水温の基本値(※9)が1979年の2月から3月にかけて急激に2℃近く上昇し、大規模大気場に力学的強制を与えることで北半球中高緯度域の気候変化をもたらしたことが見出されました(図4, 図5, 図6)。ちなみに、他研究によって、1977年~1979年頃にフラム海峡経由の南への海氷輸送が大幅に減り、グリーンランド海周辺の海氷南限が大きく北へ移動したことが分かっており、この急激なグリーンランド海の水温上昇は、温かい海水と海氷を伴う冷たい海水との境界が移動したことを反映するものと考えられます。この水面温度の基本値変化でその付近の傾圧性の基本値が変化して、大気の温度や風等の気候値が変化しただけではなく、経年変動すなわち年々の気候値からの標準偏差のパターンも大きく変化したことが判明しました(図6)。

分かりやすく言うと、「月ごとの平年並みの天気と起こりやすい異常気象が変わった」ということです。

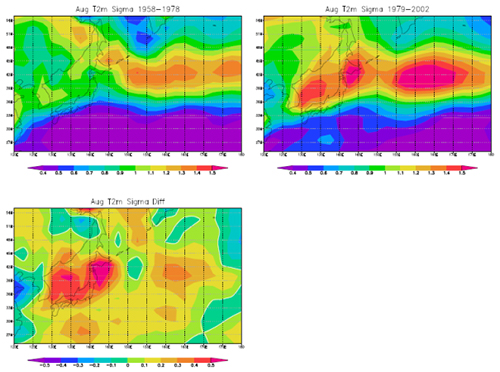

気候変化・変動では、平均値がどの程度変わるのかが注目されがちですが、実は平均からのズレがどう変わるのかも人間社会や生態系にとっては非常に重要です(※10)。例えば日本付近では、1979年以降、8月平均気温の平年値からのブレが大きくなっています(図7)。つまり、毎年8月に期待される「平年並み」の気温から外れる度合いが大きくなり、猛暑や冷夏が起こりやすくなったというわけです。これらの変化が顕著なのは北緯45度から北ですが、北緯30度付近でもある程度の変化が見られます。また、このグリーンランド海の急激な水温上昇とほぼ同時に、オホーツク海の海面水温が、冬季に限ってではありますが、基本値が大きく下がったことも分かりました。これはグリーンランド海の通年変化とは違い、大西洋数十年規模振動に伴う季節風の変化による大気主導の変化であると考えられます。

4.2 考察

この1979年のグリーンランド海の変化によって大気循環場は北大西洋北部周辺で特に大きく変わり、大気と海洋による北極圏への熱輸送が増加し、北極海から大西洋への海氷輸送は減らされる傾向に変わりました。この地域・海域では、北向きの海洋熱輸送と北向きの大気熱輸送・風力強制がポジティブのフィードバックを形成しており(※11)、変化が始まると急激に進行する可能性があります。

実際、北大西洋振動は1970年代中盤冬季に北向きの海洋熱輸送と大気熱・風力強制が強まる正の状態になる頻度が高まっており、これが上記のフィードバックを通じて1979年の急激なグリーンランド海の変化をもたらしたと考えられます。

さらに、この1979年の変化がアイス・アルベド (氷・雪と太陽光線の反射率)フィードバックの助けをかりて、1980年代以降の北半球の気温上昇と北極の海氷減少を引き起こしたとも考えられます(※12)。また、同じ力学的要因が大気循環に影響を与えて冬の北半球中高緯度の平均気温に強い影響を与えていることも分かりました。このグリーンランド海の変化による大気力学要因の変化は、北半球の1940年代から1970年代にかけての寒冷化、そして1980年代から2000年代前半にかけての温暖化の気温変化の傾向とも一致しており、1980年代以降の北半球冬季温暖化は、この力学要因の変化が大きな要因となっている可能性が考えられます。

4.3 北半球長周期気候変動

また、このグリーンランド海の急激な変化は、大西洋数十年規模振動に伴う大きな変動のタイミングを決める鍵であった可能性があります。実際、長周期GSSTIは大西洋数十年規模振動指標の変遷を10年~15年先行して同様な長周期変遷を示しています(図4)。この10年~15年の時間差は、グリーンランド海を通過した水温変動シグナルが大西洋熱塩循環流に影響を与えて、そのシグナルが大西洋数十年規模振動シグナル(基本的に北大西洋平均水温)に現れるのに要すると推定される時間とほぼ一致しています。このことからも、グリーンランド海は北半球の長周期気候変動・気候変化に重要な役割を果たしていると推測できます。

4.4 総論

本研究で見出されたグリーンランド海と大西洋数十年規模振動の関係に基づいて推測すると、2015年前後にグリーンランド海において1979年に起こったのとは逆の現象が起こると考えられます。最近10年ほどの地球温暖化停滞の傾向は、大西洋数十年規模振動の周期から推測される傾向と一致しており、北大西洋振動が強い負の状態になる頻度が高くなると、上記のフィードバックが働いて数年間で北半球寒冷化へ移行する可能性もあり、今後は北大西洋近辺の変動を注意深く観察する必要があります。

5.今後の展望

本研究で見出された変化・変動の再現シミュレーションは、北半球の社会経済活動の基盤情報となり得るような長期環境変動予測システムの性能ベンチマークとしての利用価値が大きく、これらが反映された気候解析・予測モデルの創成は、安全・安心な社会と安定した経済社会の構築に寄与することが期待されます。そのためには、少なくとも数十kmから数百kmスケールの海流とそれが大規模な海洋場と大気場に与える影響を正確に表現できる高解像度海洋・海氷モデルを気候シミュレーションモデルに導入し、さらに海氷の運搬・生成・融解と海氷が海洋場と大気場に与える影響を正確に表現できるように気候シミュレーションモデルを改善することが強く望まれます。

※1 ERA-40再解析データ

ERA-40(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 40 Year Re-analysis)再解析データは、ヨーロッパ中期予報センターによって作成された再解析データで、1957年9月から2002年8月までについて、様々な観測データを高度なデータ同化技術を用いて解析された大気データセット。大気最下層温度のデータは、他の再解析データの物よりも精度が高いとされる。本研究で使用したほとんどのデータは、このERA-40の物である。

※2 NCEP/NCAR再解析データ

NCEP/NCAR(National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research)再解析データは、アメリカ海洋大気庁によって作成された再解析データで、1948年1月から現在までについて、様々な観測データを高度なデータ同化技術を用いて解析された大気データセット。ERA-40よりも長期間をカバーしているが、残念ながら、大気最下層温度のデータは、実際の観測ステーションの報告を同化していないために精度が悪い。ここでは、ERA-40にはない、地・海表面気圧のデータのみを使用した。

※3 Hadley Centre海面水温データ

全球の観測データに基づいてイギリス気象庁が作成した1870年から現在までの全球海面水温データ。

※4 長期気候予測に使われてきたシミュレーションモデルでは、海洋モデルの水平方向解像度は約50km以上のメッシュであり、そのような解像度では、大規模場に対して非常に影響が大きい数十kmから数百kmスケールの海流による熱・塩・運動量の輸送と拡散が、約半数の地点及び場合において全く逆の方向に表現されており、その結果、解像された海洋は非常に非現実的な状態に陥って、当然大気との相互作用も歪められている。具体的に言うと、そのような海洋モデルでは、数十kmから数百kmスケールの海流による輸送・拡散は、解像された温度場や塩分場の水平勾配を緩めるように強制されているが、現実では多くの場合その全く逆の効果を持つことが確認されている。解像されない海流による輸送・拡散が、物理場の水平勾配を強めるような表現方法は、数値不安定を引き起こしてシミュレーションモデルを止めてしまうので、低解像度では海洋による輸送・拡散を質的にさえ正確に再現することはできない。このことから、少なくとも質的に正しい輸送・拡散効果を表現するためには、約10kmメッシュの水平方向解像度が必要となる。

※5 大西洋数十年規模振動

大西洋数十年規模振動(Atlantic Multidecadal Oscillation)は、大西洋の熱帯域から北緯70度付近までの海面水温が、ほぼ同時にゆっくりと60年~80年周期で上昇したり下降したりする現象で、北半球のほぼ全域の気候が影響を受ける。

※6 経験直行関数分析

経験直交関数は、主成分分析で計算されるベクトルで、ここでは、指定領域内の傾圧性の気候値からの偏差について経験直交関数(EOF)を計算することで、傾圧性偏差を重複のない各偏差パターンの組合せで表現できる。第一EOFは最も頻繁に起こりがちな偏差パターン、第二EOFはその次に頻繁に起こりがちな偏差パターン、といった具合である。そして、それらのEOFの主成分の時系列を検証し、主成分の値の大小によって、該当時の偏差がどのEOFパターンに近いかどうかを判断できる。

※7 偏差のコンポジット平均

ここでの偏差のコンポジット平均は、解析の対象となる月それぞれについて選ばれた年の対象場の偏差(例えば風や海面水温の平年からのずれ)を足して平均することで得られる。この場合、一つのEOFパターンについて、正と負のケースがあり、図2-5に表示してある値は正のケースの平均から負のケースの平均を引いたコンポジット差である。正のケースはグリーンランドの東側で東西表面温度勾配が強くなる場合。負のケースはその逆である。したがって、正のケースの平均そのものの偏差値は、図に示された値の約半分である。

※8 北大西洋振動

北大西洋振動(North Atlantic Oscillation)は、北大西洋において中緯度域を中心に亜熱帯側では高気圧、亜寒帯側では低気圧であることは基本的に変わらず、気圧がシーソーのように上下することで南北の気圧差が振動する現象。この南北の気圧差の偏差を表す北大西洋振動指標が正の状態では気圧差が大きく、負の状態では小さい。現象の中心は北大西洋であるが、北半球中高緯度の広範囲にわたって大気循環場や気温に強い影響を及ぼす。冬季においては、正の状態と負の状態の差は、図3に見られるようなものとなる。北大西洋振動指標は月々の変動が大きく振動のように振舞うが、数ヶ月間にわたって同じ符号が続く場合もある。

※9 ここで言う基本値とは、10年~20年の期間において高低に振れる値のほぼ中心になる値で、いわゆる「平年並み」の値。

※10 例えば、二つの期間で日本付近の月ごとの平均気温は変わらないとする。しかし、月ごとの平均気温の標準偏差は二倍になったとする。これは、普通に起こり得ると期待される「平年並み」に比べて「暑い」とか「寒い」とかのブレ幅が二倍になるということである。より具体的に言うと、仮に東京の8月平均気温が二つの期間において25℃で同じであっても、一つの期間では毎年プラスマイナス2℃のブレがあったのが、もう一つの期間ではプラスマイナス4℃のブレになったとする。そうすると、ブレが大きい期間では毎年8月の平均気温が21℃になる可能性も29℃になる可能性も、もう一つの期間よりはるかに高くなり、生活や経済活動に大きな支障をきたすようになるということである。

※11 ポジティブフィードバックは、効果が原因を強めて更に大きな効果に繋がる不安定化プロセスループで、ネガティブフィードバックは効果が原因を弱める安定化プロセスループ。北大西洋北部では、北向きの海洋熱輸送が増えるとグリーンランド海付近の水温が上昇し、それがグリーンランド東側を中心に東西傾圧性の増加に繋がる。すると、それが周辺上空の大規模な大気の流れを北向きに強めて、その北向きに強まった風はグリーンランド海周辺により多くの熱を運んで周辺海域を温め、同時に風力によって北向きの海流を強めてしまう。こうして効果が原因をさらに増強するポジティブフィードバックが成り立つ。

※12 アイス・アルベドフィードバックは、氷・雪が減ると太陽光の反射率が低くなり、地球表面の熱吸収が増え、温暖化によってさらに氷・雪が減る(またはその逆)という、原因によって引き起こされた効果がさらに原因を増大させて、効果・原因の増幅に繋がるというポジティブフィードバックである。大まかに言うと、北半球では、北大西洋熱塩循環流が強まると海流による北向きの熱塩輸送が増え、大気による北向きの熱と水蒸気輸送が減る。逆もしかりである。北大西洋の表層水の塩度が下がることと温度が上がることは熱塩循環流を弱める方向に働き、逆の場合は強める方向に働く。また、大気による北向きの熱輸送増加と水蒸気輸送増加は熱塩循環流を弱める方向に働き、逆の場合は熱塩循環流を強める方向に働く。また、海氷は海から大気への熱の放出を妨げるので、熱塩循環流を弱める効果を持っている。これらの関係から大気、海洋、氷の間に非常に複雑なフィードバックが生じる。さらに、詳細を見ると、冷やされた表層水が沈み込むと考えられているグリーンランド海及びラブラドール海は、上記のフィードバックが効くタイミングが違うので、この地域・海域における大気と海洋・海氷のフィードバックは複数の時間スケールが複雑に絡み合っている。

図1 北半球中高緯度域の地図。グリーンランド海はグリーンランドの東側にあり、フラム海峡で北極海とつながっている。オレンジ線で示されたメキシコ湾流を源とする温かく塩分が多い海水は、イギリスの北側を北東に流れてグリーンランド海付近に入り込んでくる。そして、グリーンランド海で北極海からの冷たい海水とぶつかり、強い温度勾配を形成する。

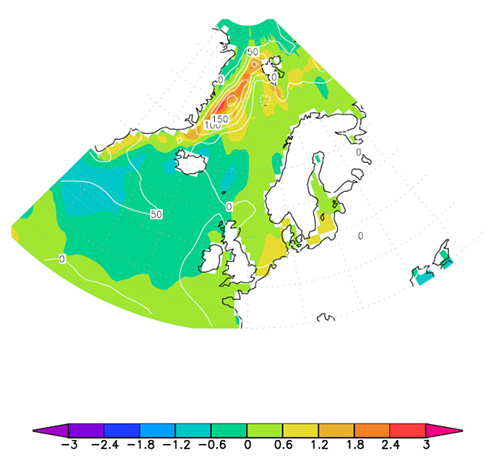

図2 1958年から2002年までの期間で計算されたグリーンランド海周辺の東西傾圧性の2月のEOF第一モードを基に作成された海面水温差(カラー、℃)と大気海洋境界面熱フラックス差(白線、一平方メートルあたりのワット、上向きが正の値)について、正のケースの平均から負のケースの平均を引いたコンポジット差。

グリーンランド海の水温差が大きい部分の直上では同様な気温差があり、したがってその部分の西側で東西傾圧性差が大きい。グリーンランド海付近の水が温かい所から大量の熱が大気に放出されて、大気を温めているのが分かる。ここでは1957年~2002年の全期間において、表示のパターンが極端な正の状態の平均から極端な負の状態の平均を引いた値で、グリーンランド付近東西傾圧性の最も頻繁で大きな変動パターンに伴うシグナルのみを表示してある。

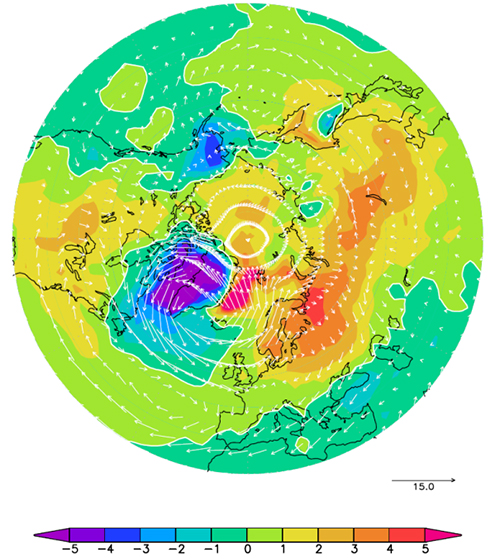

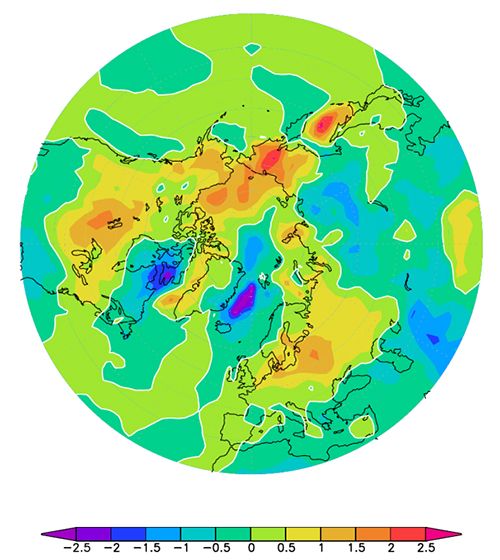

図3 図2で示されたコンポジット差に対応する地・海表付近気温(カラー、℃)及び高度約5,000メートルの風(矢印、メートル毎秒)のコンポジット差。南限は北緯30度。正と負の境のゼロ線は、太い白線で示してある。

図2に見られる極端な海水温度差がある場合、グリーンランドの東側では北向き、西側で南向きの大きな風の差が見られる。すなわち、グリーンランドの東側と西側ではそれぞれ北向きの熱輸送が増加・減少している。これに伴い、地・海表付近気温差はユーラシア大陸の大部分を含むグリーンランドの東側で温かく、グリーンランドとそのすぐ西側と南側で冷たくなっている。コンポジット気温差を、北緯30度以北全ての領域で平均すると約+0.8度。

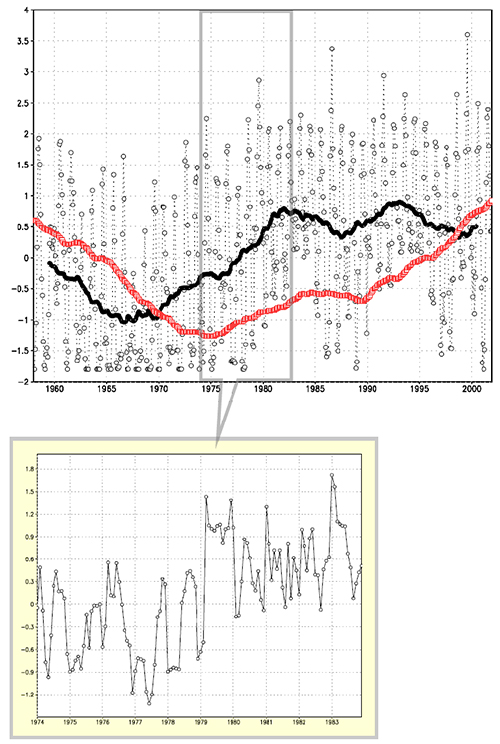

図4 上:GSSTIの月ごとの値(細い黒点線と丸印)、月ごとのGSSTI値に5年移動平均フィルターをかけた値(太い黒実線)、大西洋数十年規模振動指標(赤線、スケール調整のために値を5倍にしてある)。表示期間は1957年~2002年。下:1979年前後の10年間、1974年~1983年のGSSTIの月ごとの偏差値(ここでは1957年~2002年の全期間の月ごとの気候値からのずれ)。

大西洋数十年規模振動指標は、基本的には北緯0度から北緯70度までの北大西洋の平均水面温度に10年移動平均フィルターをかけたもので、月ごとや年ごとの値の極大や極小は取り除かれ、長周期シグナルの一部として前後10年間に分散されている。月ごとのGSSTI値を見ると、1980年ごろを境に基本値が高くなっているのが見える。5年移動平均されたGSSTIの長周期変動は、大西洋数十年規模振動の変動を10年~15年先行して同様な変遷を見せている。月ごとのGSSTI偏差値を見ると、1979年の2月から3月にかけて急激に約2度上昇し、それ以降は値が高い範囲で振れている。1957年から2002年の間に、月ごとの偏差値が1度以上急激に上昇した月はほかにほとんどなく、この急激な上昇は突出している。

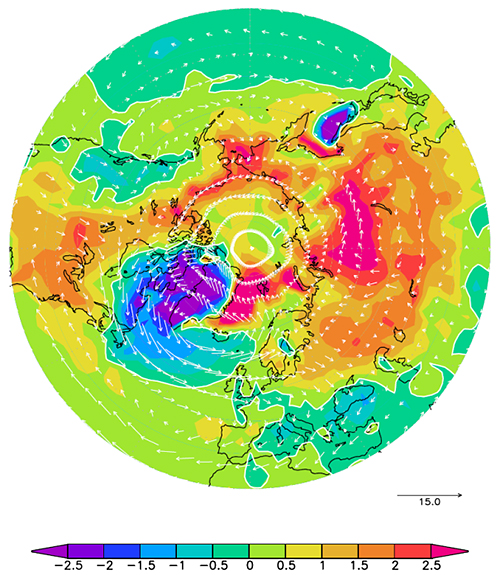

図5 1979年~2002年期間の2月気候値から1958年~1978年期間の2月気候値を引いた値。地・海表付近温度(カラー、℃)と高度約5,000メートル付近の風(矢印、メートル毎秒)。カラースケールは図3の半分。正と負の境のゼロ線は、太い白線で示してある。

図2とは違って、ここではグリーンランド海水面温度が極端に高い場合もそうでない場合も全て含まれているので、図3に見られるほどの大きな差は見られないが、1979年を境にした二つの期間の平均を比べても、図3同様な差のパターンが見られる。二つの期間の2月平均気温の差を、北緯30度以北全ての領域で平均すると約+0.5度。

図6 2月の地上・海表付近気温の1979年~2002年期間の標準偏差値から1957年~1978年期間の値を引いたもの(単位は℃、ゼロ値は太い白線で表示)。ここでは標準偏差はそれぞれ二つの期間の2月の気候値からの偏差に基づいて別々に計算してある。

気温の標準偏差は、月ごとの平均値からの典型的なズレの指標で、大きな値は平年値からの上下双方向への標準的なブレ幅を表す。例えば、2月の平年並み気温が5℃で標準偏差値が0.5℃であれば、2月の平均気温が4.5℃~5.5℃は「よくある2月の範ちゅう」と考えられる。一般的に、この標準的ブレ幅が大きくなればなるほど生物は適応しにくくなり、人間の社会・経済活動にも支障が起こりやすくなる。

図7 日本付近における8月の地・海上付近気温の標準偏差値。左上:1958年~1978年期間の標準偏差。右上:1979年~2002年期間の標準偏差。左下:1979年~2002年期間の標準偏差から1958年~1978年期間の標準偏差を引いたもの。標準偏差はそれぞれ二つの期間の8月の気候値からの偏差に基づいて別々に計算してある。

日本付近では8月平均気温の標準的ブレ幅が1979年以降大きくなっており、広い地域において0.3℃~0.5℃の増加となっている。これは、冷夏や猛暑の頻度の増加や冷夏や猛暑の深刻度が高まったことを示唆している。標準的な月平均気温のブレ幅が0.5℃上がるというのは無視できない値で、例えば、観測史上最も暑かった2010年8月でさえ、東京の8月平均気温は平年の平均気温よりも2.2℃高かっただけである。したがって、標準的なブレ幅が1.0℃から1.5℃まで上がると、2010年に近い猛暑や全く逆の異常な冷夏が頻繁に起こるようになるということである。

お問い合わせ先:

- 独立行政法人海洋研究開発機構

(本研究について) -

地球環境変動領域 短期気候変動応用予測研究プログラム

気候変動予測応用研究チーム 主任研究員 中村 元隆 電話:045-778-5514

- (報道担当)

- 経営企画部 報道室長 菊地 一成 電話:046-867-9198