プレスリリース

このプレスリリースには、ジュニア向け解説ページがあります。

2014年 7月 10日

独立行政法人海洋研究開発機構

関東地方における熱中症と気候変動の関係を解明

1.概要

独立行政法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という。)アプリケーションラボと高谷清彦氏(元東京大学大学院新領域創成科学研究科研究生)の共同研究チームは、関東地方における熱中症の死亡者数と気候変動の関係について、1980年から2010年まで約30年間の統計データ(※1)と気象観測データ(※2)の解析を行いました。その結果、死亡者数の変動と日最高気温が35°Cを越える猛暑日数の変動が強く関係しているとともに、猛暑日数の変動には熱帯域のエル・ニーニョ/南方振動現象(※3)やインド洋ダイポールモード現象(※4)が関わっていることを明らかにしました。本成果は、熱中症の発生に熱帯域の気候変動現象が間接的に関わっていることを示唆するものであり、今後、気候モデルを用いて気候変動現象を精度良く予測し、猛暑日に関する情報を事前に社会に発信することで、熱中症による被害を予防していくことが期待されます。

本成果は、サイエンティフィック・レポート誌に7月10日付け(日本時間18:00)で掲載される予定です。

タイトル:Role of climate variability in the heatstroke death rates of Kanto region in Japan

著者:Akihiko Takaya、Yushi Morioka1、Swadhin K. Behera1

1. JAMSTEC アプリケーションラボ

2.背景

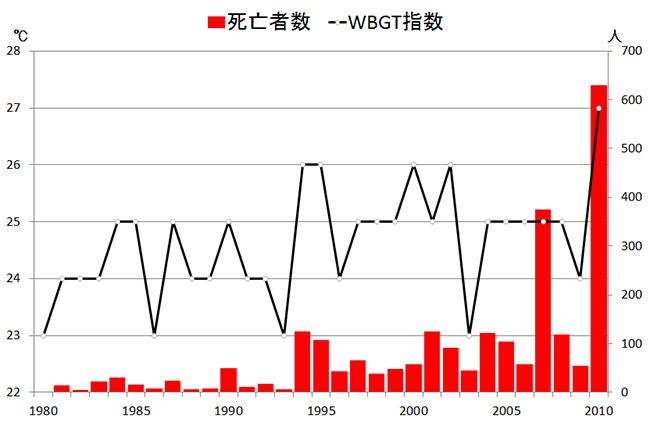

熱中症は高温環境下で生じる身体の障害で、死に至る危険性が高いことで知られています。熱中症による死亡者は国内外で数多く報告されており、我が国でも関東地方では1994年以降著しく増加しています(図1)。

熱中症の危険性を示す指標の一つとして、我が国では暑さ指数(湿球黒球温度:Wet Bulb Globe Temperature、以下「WBGT指数」という。)が用いられおり、このWBGT指数は、乾球温度(気温)、湿球温度(湿度)、黒球温度(放射)をもとに計算されています。しかし、黒球温度はあらゆる現場で測定されているとは限らず、熱中症の指標としてWBGT指数が実用的でない、という研究報告もあります。

一方、我が国における近年の熱中症による死亡者数の増加には、これまでの研究で高齢化や温暖化との関係が示唆されていますが、年ごとにみると、1994年や2007年、2010年は死亡者数が多いものの、1998年や2003年は比較的少なく、死亡者数の年々変動も大きいことがわかります(図1)。死亡者数が増加したこれらの年では、熱帯太平洋でラ・ニーニャ現象(※3)や熱帯インド洋で正のインド洋ダイポールモード現象(※4)が発生しており、熱帯域の気候変動現象との関係が推測されます。しかし、熱中症の死亡者数とこれら気候変動の関連性について、これまで具体的な分析が行われていません。

3.成果

研究チームでは、まず、過去30年(1980年-2010年)の7-8月に関東地方で観測された気温と湿度を用いてWBGT指数を見積もりました。その結果、死亡者数の多い1994年や2010年ではWBGT指数が熱中症の警戒ラインである25°Cを越えていましたが、死亡者数の少ない2003年では23°Cと低く、WBGT指数も年々変動していることがわかりました(図1)。死亡者数とWBGT指数の相関係数を調べたところ、0.46とあまり大きくありません。一方、WBGT指数の年々変動の原因を調べるためWBGT指数と気温および湿度の相関係数を計算したところ、それぞれ0.90、-0.47であり、湿度に比べ気温のほうがWBGT指数と強く関係していることが示唆されました。

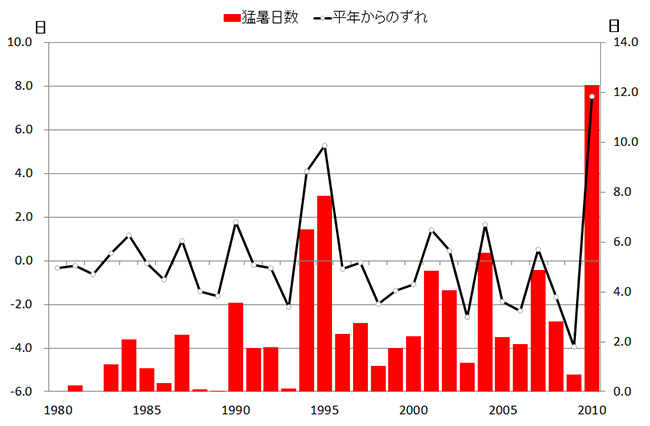

これまでの研究で、熱中症による死亡は気温が31°Cまたは32°Cを越えると急激に増える、と報告されています。そこで、日最高気温が35°Cを越える猛暑日数に注目して分析したところ、死亡者数の多い1994年や2010年では猛暑日数が平年に比べて多く、死亡者数の少ない2003年では猛暑日数が平年に比べて少ないことがわかりました(図2)。また、死亡者数と猛暑日数の相関係数を調べたところ、0.76と比較的大きいことがわかりました。このことから、熱中症による死亡者数は、WBGT指数に比べ猛暑日数と強く関係していることが示唆されます。

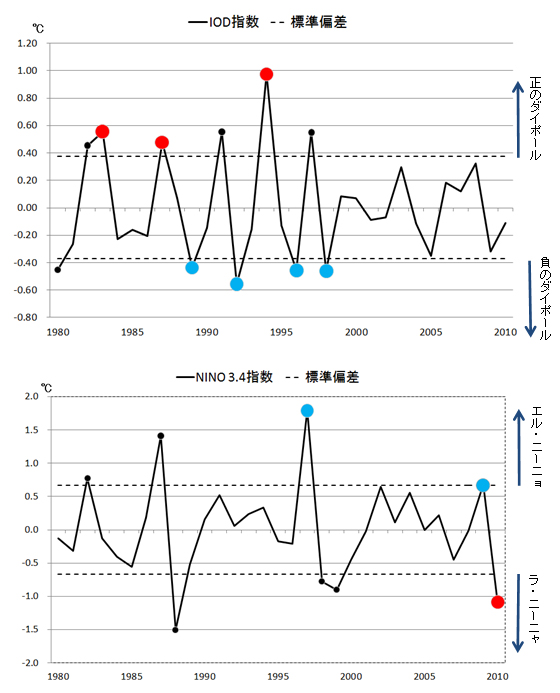

さらに、猛暑日数の年々変動の原因の一つとして、熱帯域の気候変動との関係について調べました。過去30年で正のインド洋ダイポールモード現象は6回発生しており、そのうち3回(1983年、1987年、1994年)は猛暑日数が平年に比べて多く、熱中症による死亡者数も増加していました(図3上)。一方、ラ・ニーニャ現象は4回発生しており、そのうち1回(2010年)は猛暑日数と死亡者数の増加が見られました(図3下)。これらの結果より、関東地方における猛暑日数の増加には、ラ・ニーニャ現象より正のインド洋ダイポールモード現象の影響が強いことが伺えます。

4.今後の展望

これまで熱中症の危険性を示す指標の一つとしてWBGT指数が用いられてきましたが、熱中症による死亡を想定した場合、日最高気温が35°Cを越える猛暑日数のほうがWBGT指数よりも有効な指標であることが本研究で明らかになりました。また、猛暑日数の年々変動には、熱帯域の気候変動現象であるラ・ニーニャ現象や正のインド洋ダイポールモード現象が関わっていることが示唆されました。このことから、少なくとも関東地方においては、熱中症の死亡者と熱帯域の気候変動に高い関連性があると考えられます。

今後、地球温暖化が進んだ場合、気候変動現象に伴う気温の変動が重なることで、我が国でも猛暑日が極端に増えることが予想されます。熱中症による死亡者数を減らすためには、猛暑日に関する情報を事前に社会に伝える必要があります。このためには、熱帯域の気候変動現象を正確に予測することが強く求められます。アプリケーションラボでは、熱帯域の気候変動現象をよく再現している大気海洋結合モデルを用いて全球の季節予測を行っており、今後は、モデルの予測結果を日本の気候にダウンスケールすることで、猛暑日に関わる気温の情報などを提供していきます。

※1 統計データ:厚生労働省が提供する人口動態統計

※2 気象観測データ:気象業務支援センターが提供する気象データベース・アメダス:フルセット Ver. 3

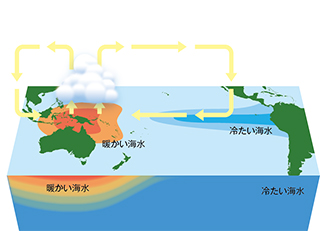

※3 エル・ニーニョ/南方振動現象:熱帯太平洋の海面水温変動をもたらす大気と海洋の相互作用現象。熱帯太平洋の東側で海面水温が平年に比べて高く、西側で低くなる状態を「エル・ニーニョ」、逆の状態を「ラ・ニーニャ」と呼ぶ。日本は、エル・ニーニョが発生すると冷夏・暖冬に、ラ・ニーニャが発生すると猛暑・厳冬になる傾向がある。

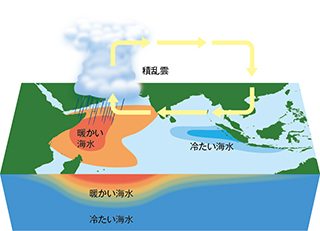

※4 インド洋ダイポールモード現象: 熱帯インド洋の海面水温変動をもたらす大気と海洋の相互作用現象。熱帯インド洋の東側で海面水温が平年に比べて低く、西側で高くなる状態を「正のダイポールモード」、逆の状態を「負のダイポールモード」と呼ぶ。日本は、正のダイポールモード現象が発生すると猛暑になる傾向がある。

【参考】日本の気候に影響を及ぼす熱帯域の気候変動現象

正のインド洋ダイポールモード現象

ラ・ニーニャ現象

図1 1980年から2010年までの7-8月の関東地方における熱中症の死亡者数(棒)とWBGT指数(実線)の時系列

図2 1980年から2010年までの7-8月の関東地方における猛暑日数(棒)と平年からのずれ(実線)の時系列

図3 1980年から2010年までの7-8月のIOD指数(上段)とNINO3.4指数(下段)の時系列。赤丸と青丸はそれぞれ、関東地方における熱中症による死亡者が平年に比べて増加、減少した年に対応する。

- 独立行政法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- アプリケーションラボ 森岡 優志

- (報道担当)

- 広報部 報道課長 菊地 一成