プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立大学法人東京大学大学院理学系研究科

国立大学法人九州大学

成層圏突然昇温時の大気重力波の詳細シミュレーションと可視化に成功

―謎めいた大気重力波の長い旅路が意味するものとは?―

1. 発表のポイント

- ◆

- 2018年2月に生じた成層圏突然昇温時の大気重力波の詳細シミュレーションと可視化を行い、極渦(※1)周辺においてドラマチックに変形する大気重力波の特徴的な形態を明らかにすることに成功した。

- ◆

- 最も注目すべき例として、北米上空の極渦の縁辺に沿って数千キロメートルもの距離を反時計回りに大きく回転しつつ上昇して高度50-70km付近で散逸するという、従来研究者たちが想像してきたのに比べてはるかに長距離を伝わる、大気重力波の新しい描像が得られた。

- ◆

- この研究成果は、「発生した大気重力波はほぼ真上にしか伝わらない」という従来の仮定は多くの場合に成り立たず、思いも寄らないところから伝わってきた大気重力波が、思いも寄らないタイミングで運んできた運動量を周囲の大気に与えて、成層圏や中間圏の風の急変や物質の混合を引き起こすことを示唆する。

【用語解説】

- ※1

- 極渦:成層圏・中間圏の北極域や南極域は、晩秋から春にかけて巨大で寒冷な低気圧に覆われます。この低気圧の縁には強い西風が吹きます。この寒冷な低気圧と周囲を吹く西風を合わせて極渦と呼びます。極渦の形は季節を通じて安定せず、しばしば変形します。2018年2月中旬には極渦の変形が大きくなって2つに分裂しました。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門環境変動予測研究センターの渡辺真吾センター長代理、小新大研究生(東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻博士課程3年生)、野口峻佑招聘研究員(九州大学大学院理学研究院助教)、および東京大学大学院理学系研究科の佐藤薫教授は、成層圏突然昇温時に生じた大気重力波の詳細シミュレーションと可視化を行うことによって、極渦周辺においてドラマチックに変形する大気重力波の特徴的な形態を明らかにすることに成功しました。

大気重力波は大気がさまざまなメカニズムで上下に揺さぶられた際に生じる振動の一種で、大気中を3次元的に伝わります。その際に運動量を運ぶ性質があり、運ばれた先で大気重力波が散逸する際に周囲の大気を加速したり物質を混合したりする役割を持つため、成層圏や中間圏の大気大循環の形成において重要な役割を果たすことが知られています。一方、観測に用いるセンサーは、地面に固定したり、気球や人工衛星に搭載したりする性質上、着目した大気重力波を捕捉し続けることは困難であったため、さまざまな種類の大気重力波がそれぞれどのような一生を送るかは謎に包まれてきました。

本研究では、観測事実に即した大気場を用いて大気重力波の詳細シミュレーションを行い、その結果を可視化して解析することにより、さまざまな大気重力波の一生を明らかにすることに成功しました。今回のシミュレーションを行う上で注目した期間は、2018年2月に生じた成層圏突然昇温イベントです。このイベントでは、通常は北極圏を覆っている「極渦」が、北米上空および中央アジア上空に中心をもつ2つに分裂しました。このときに発生した大気重力波の分布を様々な視点から観察した結果、北米上空の極渦の周辺に漏斗に似た形が特徴的な大気重力波の群れが見られました。これは今回のシミュレーションで初めて発見されたものです。(図1(b)を参照)。

さらに3次元動画解析とレイ・トレーシング解析(※2)を組み合わせることにより、それらの大気重力波の起源や伝わる経路を明らかにすることができました。最も注目すべき例として、北米上空の極渦の縁辺に沿って数千キロメートルもの距離を反時計回りに大きく回転しながら上昇して高度50-70km付近に到達するという、従来研究者たちが想像してきたのに比べてはるかに長い距離を伝わる、大気重力波の新しい描像が得られました(図2(c)(d)の大気重力波の経路1, 7,8, 9, 12-19番を参照)。

この研究成果は、天気予報や気候予測モデルの重力波パラメタリゼーションで前提としている「発生した大気重力波はほぼ真上にしか伝わらない」という従来の仮定は多くの場合に成り立たず、思いも寄らないところから伝わってきた大気重力波が、思いも寄らないタイミングで運んできた運動量を周囲の大気に与えて、成層圏や中間圏の風の急変や物質の混合を引き起こすことを示唆します。

今後、謎めいた大気重力波の挙動が明らかになり、これによる未知のテレコネクションが果たす役割について、さらに踏み込んだ研究が期待されます。

本研究は、科学技術振興機構「CREST(JPMJCR1663)」、文部科学省「科学研究費助成事業(JP22H00169)」「統合的気候モデル高度化研究プログラム(JPMXD0717935715)」の支援を受けて実施したものです。本研究で用いた3次元画像の作成にはVAPOR (www.vapor.ucar.edu)を使用しました。

本成果は、「Journal of Geophysical Research - Atmosphere」に10月5日付け(日本時間)で掲載される予定です。

- タイトル:

- Gravity Wave Morphology During the 2018 Sudden Stratospheric Warming Simulated by a Whole Neutral Atmosphere General Circulation Model

- DOI:

- 10.1029/2022JD036718

- 著者:

- Shingo Watanabe1、Dai Koshin1,2、Shunsuke Noguchi1,3、Kaoru Sato2

- 所属:

- 1. 海洋研究開発機構、2. 東京大学大学院理学系研究科、3. 九州大学大学院理学研究院

3. 背景

地球大気は惑星スケールのプラネタリー波から波長数キロメートルの山岳波に至るまでさまざまなサイズや種類の波動で満たされています。成層圏突然昇温は、冬季の成層圏を覆っている惑星規模の寒冷な低気圧「極渦」が、プラネタリー波の増幅にともなって大きく変形するとともに北極上空で下降流が強まってわずか1~2日ほどの間に気温が数十度も上昇するドラマチックなイベントとして知られています。成層圏突然昇温は、その発生から数週間~数ヶ月後の天候に強い影響を及ぼすことがあり、季節予報の改善への期待から関心が高まっています(JAMSTECプレスリリース:南極成層圏の大気の乱れが日本の南海上の台風発生域に影響することを証明)。

大気重力波も、地球大気を満たす波動の一つで、大気がさまざまなメカニズムで揺さぶられた際に生じた振動が、大気中を3次元的に伝わります。これは海面を伝わる波や、先日のプレスリリースで紹介したラム波やペケリス波が、水平方向に2次元的にしか伝わらないのとは対照的です。大気重力波は運動量を運ぶ性質があり、プラネタリー波とともに成層圏や中間圏の大気大循環の形成において重要な役割を果たすことが知られています(参考:東京大学プレスリリース:冬季成層圏の「深い循環」の3次元構造を解明)。

しかしながら、観測に用いるセンサーは、地面に固定したり、気球や人工衛星に搭載したりする性質上、視野が限られたりその場を通り過ぎたりしてしまうため、着目した大気重力波を、テレビカメラがボールを追うように捕捉し続けることは困難です。また、静止衛星である気象衛星「ひまわり」を用いた観測のアイデアもありましたが、高緯度が見えないのと、高さ方向に折り重なった大気重力波の鉛直構造を立体的に捉えられないという制限があります。そのため、世界各地で発生して地球大気を飛び回っているさまざまな種類の大気重力波がそれぞれどのような一生を送るかは謎に包まれてきました。

一方、シミュレーションでは、大気重力波のうち小さなスケールのものは、天気予報や気候予測に用いる大気モデルの格子サイズよりも小さいため、その一生を運動方程式等によって直接表現することはできません。

さらに大気重力波による運動量輸送の効果を無視してしまうと、現実的な大気大循環や温帯低気圧の通り道である偏西風ジェットの位置や強さを正しく表現することができません。そこで「重力波パラメタリゼーション」と呼ばれる仕組みを用いて理論に基づいて近似的に表現しています。そこで用いられている仮定が「発生した大気重力波はほぼ真上にしか伝わらない」というものです。この仮定が、いつどこでどれくらい成り立つのか(破れるのか)を調べる目的もあり、成層圏の循環がドラマチックに移り変わる成層圏突然昇温イベント期間の大気重力波に注目することにしました。

本研究チームは、これまで世界に先駆けて地表から宇宙の下端まで、大気重力波を直接表現できる高解像度全中性大気モデル(Japanese Atmospheric General circulation model for Upper Atmosphere Research:略称JAGUAR)を開発し、大気重力波のシミュレーションを行うことによって、その3次元伝播の重要性等を指摘してきました(参考:東京大学佐藤薫研究室ホームページ)。従来は3次元構造を持った重力波をいくつかの断面でスライスした2次元グラフを用いてきましたが、「世界中の大気重力波を、見たいタイミングで、あるがままに、ショーケースに並べられた商品や模型のように、さまざまな角度から観察する」というアイデアが本研究の出発点になりました。

技術的な側面について、今回、2018年2月に生じた成層圏突然昇温イベントの期間中における大気重力波の詳細シミュレーションを行うためには、観測事実に即した大気場を用意する必要がありました。そこで、本研究チームが開発してきた中解像度全中性大気データ同化システム(JAGUAR-DAS)を用いて、地上から高度約105kmまでの多種多様な観測データとモデル・シミュレーションの結果を同化(実際の観測データを用いてシミュレーションの再現性を高めること)することで、先ず観測事実に即した大気場を作成し、それを、大気重力波を直接に表現できる高解像度のJAGUARに入力する手法を開発しました。本研究のシミュレーションの実施・解析にはJAMSTECが所有するマルチアーキテクチャ型スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を使用しました。可視化には米国大気科学研究所が開発したフリーソフトウェアVAPOR と市販のゲーミングPCを用いました。

これにより成層圏突然昇温時の大気重力波の詳細シミュレーションと可視化に成功しました。

4. 成果

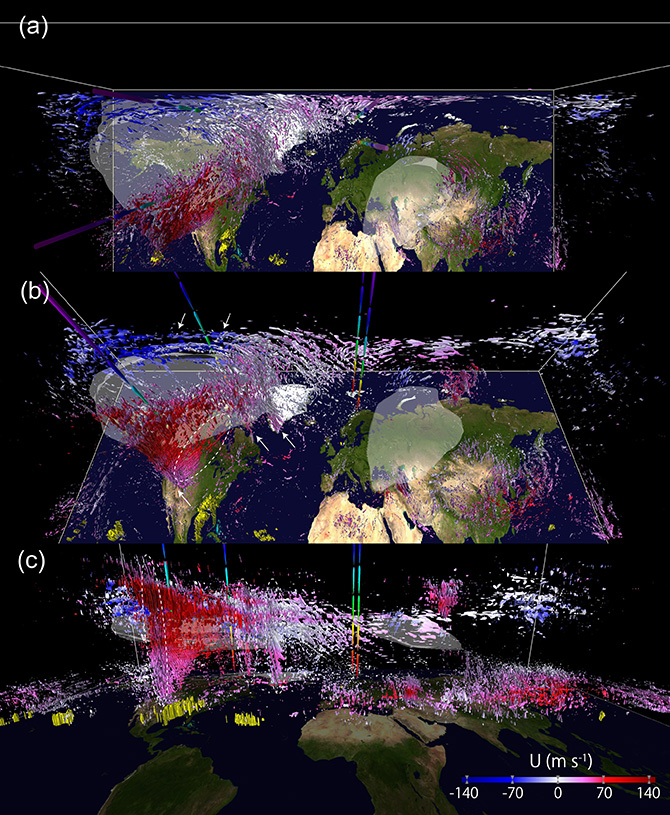

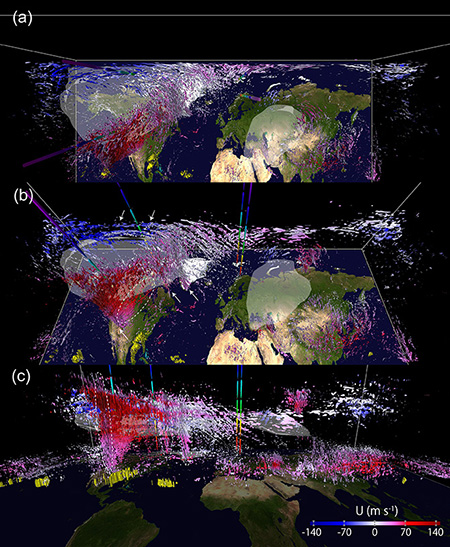

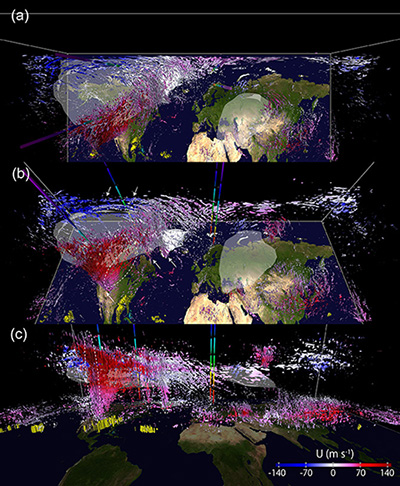

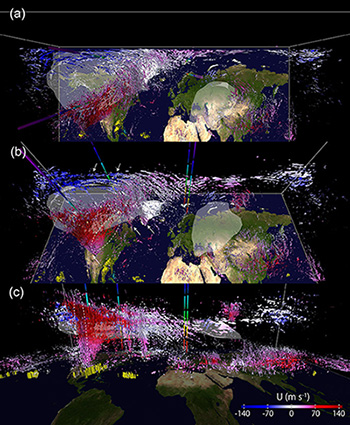

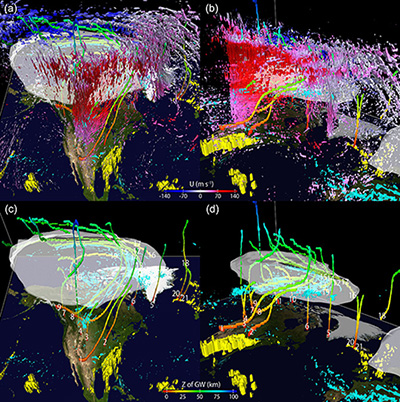

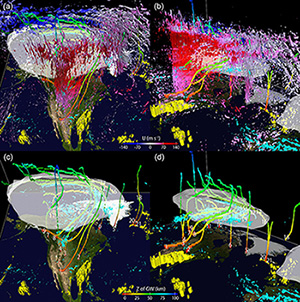

本研究では、2018年2月に生じた成層圏突然昇温時の大気重力波の詳細シミュレーションを行い、最初に、北半球の大気重力波の3次元可視化結果を立体的に俯瞰しました(図1)。

現代アートのような画像ですが、大気重力波という自然現象が織りなす構造の美しさを、地面から宇宙の下端まで一望できるようにするために、可視化に工夫を重ね、大気重力波の上向き伝播に大きな影響を与えるその場の東西風で着色しつつ、描画ソフトウェアの性能の限界を引き出すなど、科学・技術両面での創意工夫を行いました。これまで限られた地域の限られた種類の大気重力波について詳しく調べた事例はありましたが、こうした大気重力波の全容は、研究チームの専門家たちですら、初めて目にしたものでした。

図1 成層圏突然昇温時(2018年2月12日)の大気重力波詳細シミュレーションの3次元可視化結果を立体的に俯瞰した「ショーケース・ビュー」。大気重力波はその場の東西風で着色しており、東向きの風が赤、西向きの風は青。地面から赤・黄・緑・シアン・青・紫に着色した4本の柱は高さの目安を表している(20km間隔で塗り分け)。

【補足】3次元伝播する大気重力波は、1次元や2次元の断面で切り取って見ると波のように見えますが、3次元空間では細長い棒や粒や扁平な板や楕円の線分等が折り重なったような実体をもつため、図のような表現となります。

図1(a)は、真上から見下ろしたものです。左側に北米大陸、大西洋やグリーンランドを挟んで、中央付近に欧州、ユーラシア大陸が続いて、その右に日本列島が見え隠れしています。北米大陸~グリーンランド上空に白い半透明の楕円とそれを取り巻く赤~白~青に塗り分けられた細かな棒のような構造が見えますが、これらは極渦が2つに分裂して出来た極渦と、その周囲で発生して3次元的に伝播している大気重力波の群れを示しています。もうひとつの極渦は中央アジア上空に見られますが、そちらは大気重力波が取り巻いていません。真上からの図だけでは立体構造が分からないので、以下の通り他の角度からも見てみました。

図1(b)は、赤道上空から斜めに見下ろしたものです。北米上空の極渦を、漏斗に似た形が特徴的な大気重力波が取り巻いています。これは今回のシミュレーションで初めて発見されたものです。図中の下側の3つの矢印はロッキー山脈やラブラドル半島やグリーンランド氷床など急峻な地形の上を吹く風によって発生して地面付近から上空に伝わっている大気重力波を示しています。こうした、大気重力波が上空まで伝わっている場所は、地面付近から成層圏・中間圏にかけて、風向きが大きく変わらない場所であることが理論的に説明されており、「大気重力波のホットスポット」と呼ばれています。後掲の動画を見て頂くと分かるように、このホットスポットの場所は各地点・各高度の風向の変化にともなって時々刻々と変化します。また、図中に楕円で示した、ロッキー山脈から右上方向に飛ぶ大気重力波も、漏斗状の構造を形作る要素のひとつです。このような斜めに飛ぶ大気重力波もあることが近年の研究で明らかになってきましたが、ロッキー山脈で見られたのはこれが初めてです。

図1(c)は、南半球中緯度上空から北側を真横に見たものです。破線の楕円は先ほどの3つの大気重力波を示しています。グリーンランドの南端付近で発生して上空に伝わっている大気重力波に注目すると、波と呼ぶのに相応しい斜めストライプ構造をしているのが分かります。北米大陸~グリーンランドとは対照的に、ユーラシア大陸の上空では地面付近で発生した大気重力波が対流圏の中に留まっている様子が分かります。これは、地面付近と成層圏との間で風向きが大きく変わっているためです。このような重力波が伝わりにくい場所も、各地点・各高度の風向の変化にともなって時々刻々と変化します。

地面付近で発生するものとは別に、成層圏や中間圏で発生する大気重力波もあります。図1(b)の上側の2つの矢印は、極渦の変形が強まった際に高度30km付近で発生して、極渦の縁辺に沿って反時計回りに回転しながら上昇していく大気重力波を示しています。これらは、グリーンランド南端から上空に伸びた大気重力波とは明らかに格好が異なります。このように、成層圏や中間圏で見られる大気重力波は、地面付近から似たような風向きの中を上向きに伝わってきたものと、成層圏や中間圏の中で発生したもののいずれかである可能性があります。

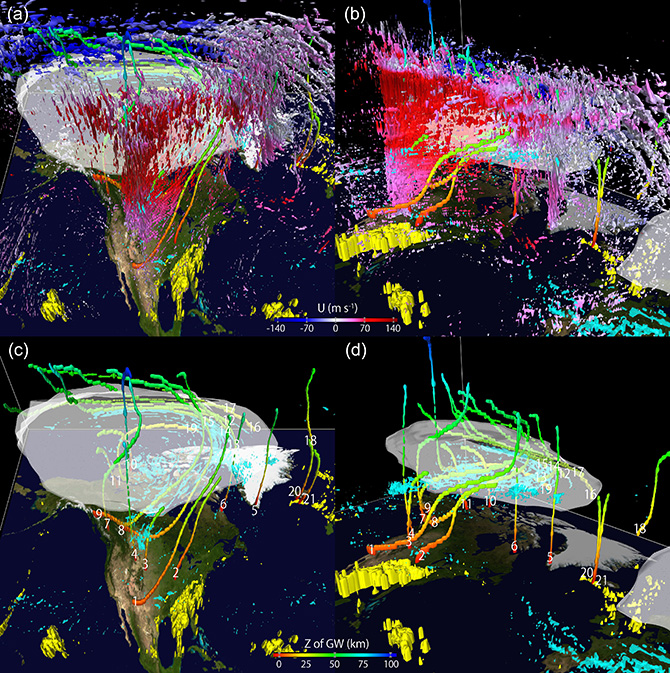

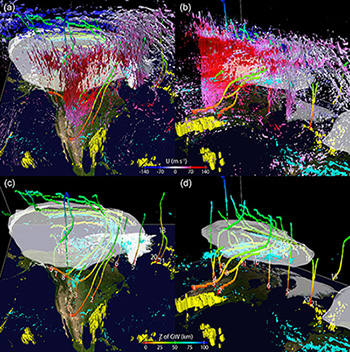

次に、俯瞰で見つかった特徴的な大気重力波のいくつかをピックアップし、各々の一生について3次元動画を作成して解析するとともに、レイ・トレーシング解析を行って推定された伝播経路を図1(b)の北米大陸周辺に重ね書きでプロットしました(図2(a))。大気重力波を取り除いた図2(c)の方が見やすいですが、折れ曲がったカラフルなチューブが大気重力波の伝播経路とその高度を色で表しています。数字はそれぞれの発生地点を推定した結果です。その結果、幾つかの大気重力波については地表付近で発生してほぼ真上に伝わりますが(4, 5, 6, 20, 21番)、北米上空の極渦の周辺では風向・風速が空間的に大きく変わるのにともなって大気重力波の屈折が起きるため、極渦の縁辺に沿って数千キロメートルもの距離を反時計回りに大きく回転しながら上昇して高度50-70km付近で散逸するという、従来研究者たちが想像してきたのに比べてはるかに長い距離を伝わる、大気重力波の新しい描像が得られました(1, 7,8, 9, 12-19番)。各々の大気重力波がどの地点でどのくらい上昇するかについては、欧州上空から北米上空を見た図2(d)を見ると分かります。

改めて図2(a)(b)の大気重力波の分布や格好と、その伝わる経路とを見比べると、ほぼ真上に伝わる大気重力波は縦に伸びた斜めストライプ構造をしており、長距離を伝わる大気重力波は斜めに倒れた棒の集合のような構造をしているというような関係も確認できます。

図 2 (a) 図1(b)の北米上空をクローズアップし、レイ・トレーシング解析で得られた大気重力波の発生地点から消滅地点までの経路を加えた。(b) 欧州上空から北米上空を見た場合。(c) (a)から重力波を除き、個々の重力波の発生地点を数字でマークしたもの。重力波の経路は高度で着色してある。(d) 欧州上空から北米上空を見た場合。地表付近の黄色は湿潤加熱が大きい場所、高度30km付近の水色はローカル・ロスビー数が大きい場所で、それぞれ大気重力波が発生しやすい領域を示す。

最後に、成層圏突然昇温が生じる前から生じたあとにかけての大気重力波の3次元動画を示します(動画 1)。説明については動画中に表示されますのでご覧下さい。

このようにして、大気重力波の詳細シミュレーション結果を可視化し、世界中のさまざまな場所から発生してさまざまな方向に飛び回る大気重力波が、さまざまな形態に移り変わって行く様子を宇宙から一望することに成功しました。さらに、従来研究者たちが想像していたものとは異なり、長距離を伝播していく新しい描像(イメージ)を得ることができました。

5. 今後の展望

本研究で得られた大気重力波の長距離伝播に関する新しい描像は、天気予報や気候予測モデルの重力波パラメタリゼーションで前提としている「発生した大気重力波はほぼ真上にしか伝わらない」という仮定が多くの場合に成り立たず、思いも寄らないところから伝わってきた大気重力波が、思いも寄らないタイミングで運んできた運動量を周囲の大気に与えて、成層圏や中間圏の風の急変や物質の混合を引き起こすことを示唆します。

大気重力波については、地球を含むさまざまな惑星大気の大循環に多大な影響を与えていることは確かですが、未だ解明できていないことが多く、今後は今回の描像から得た新たな知見をもとに、謎めいた大気重力波による未知のテレコネクションが果たす役割について、さらに踏み込んだ研究が必要です。

また、本研究で開発した大気重力波の詳細シミュレーションと可視化手法は、先日のプレスリリースで紹介したトンガの火山噴火からのラム波とペケリス波の発生のような突発的なイベントにも応用できます。未知の大気科学イベントを解き明かすためのツールとして、今後も技術開発に継続的に取り組んでいく考えです。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 地球環境部門環境変動予測研究センター

センター長代理 渡辺真吾 - (報道担当)

- 海洋科学技術戦略部 報道室

- 東京大学大学院理学系研究科・理学部 広報室

- 九州大学広報室