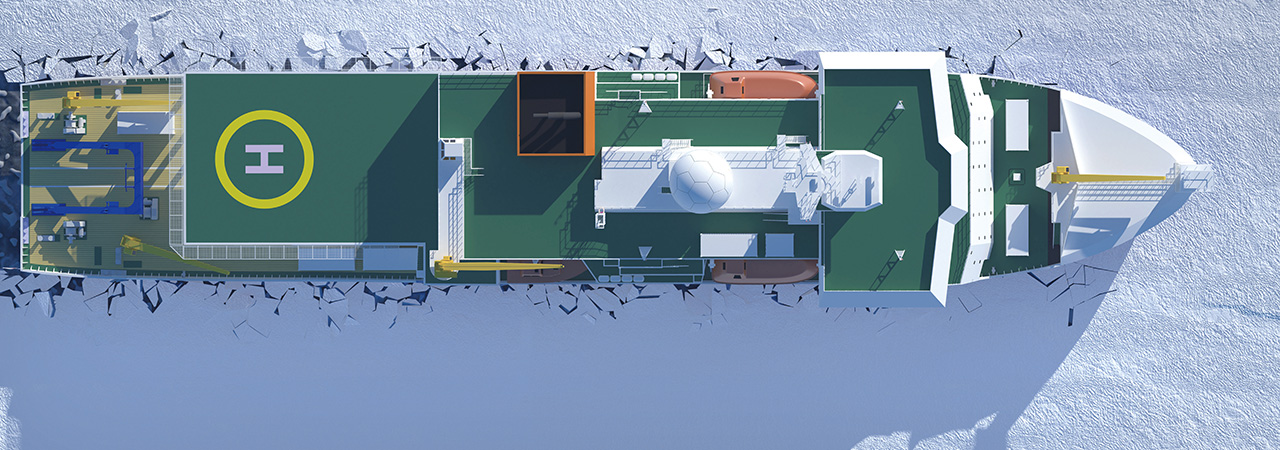

北極域研究船概要

北極域研究船の建造背景、目的、設計コンセプト、主要目等の概要をご紹介します。

北極域は、海氷の減少などの急激な環境変化が進み、その変化が経済活動の活発化をもたらしています。また、北極域の環境変化は、地球全体の気候・気象にも大きく影響を及ぼしており、北極域が抱える課題はグローバルな視点でとらえる必要があります。

日本は、北極域に隣接し、その影響を受ける国として、さらには世界のリーダーの一員として、北極域が抱えている諸課題の解決に科学的根拠をもって貢献していく使命があります。

このような状況を踏まえ、日本では、国際的な研究プラットフォームとして活用可能な、十分な砕氷機能と世界レベルの観測機能を備える北極域研究船「みらいⅡ」の建造を決定しました。

北極域研究船「みらいⅡ」によって、国際連携のもとで北極域に存在する諸課題の解決に資するための研究活動を促進し、持続可能な北極域の実現を目指すとともに、研究者や技術者などの人材育成に貢献していきます。

設計コンセプト

- 大気・気象・海洋・海氷などに関する様々な観測が可能となる機器・設備の搭載

- 必要十分な砕氷・耐氷性能(ポーラークラス4)と通常海域を含む航行性能を両立するための船型

- 海氷域における安全かつ効率的な航行を支援する先進的なシステムの搭載

- デュアルフューエル機関の採用による環境負荷低減、低燃費の工夫

- 充実したラボスペース、優れたネットワーク等の世界レベルの研究環境の整備

- 十分な定点保持機能と効率的な推進システム

- ROV、AUV等の無人探査機器の運用

- 安全確保、海氷等観測用のヘリコプターの運用機能

- 国際研究プラットフォームとして、ユニバーサルな居住環境(全個室など)の整備

- 豪雨等による自然災害発生時の被災地支援対応

主要目

| 船名 | みらいⅡ |

|---|---|

| 全長 | 128m |

| 幅 | 23m |

| 深さ | 12.5m |

| 喫水 | 8m |

| 国際総トン数 | 13,000トン |

| 砕氷能力 | 平坦1年氷1.2mを3.0ktの船速で連続砕氷可能 |

| 耐氷能力 | ポーラークラス*4 |

| 発電機 ディーゼル | 約5,600kW x 3、デュアルフューエルディーゼル(DFD) 約2,600kW x 1 |

| 推進機 | 可変ピッチプロペラ |

| 乗員 | 97名(乗組員 34名、研究者・技術者等 63名) |

| 竣工(予定) | 2026年11月 |

| 船籍港 | むつ |

*国際船級協会連合(IACS)が定める氷海における船の耐氷能力を証明する統一規則。ポーラークラス4は、「多年氷が一部混在する厚い一年氷がある海域を通年航行可能」と定義されている。

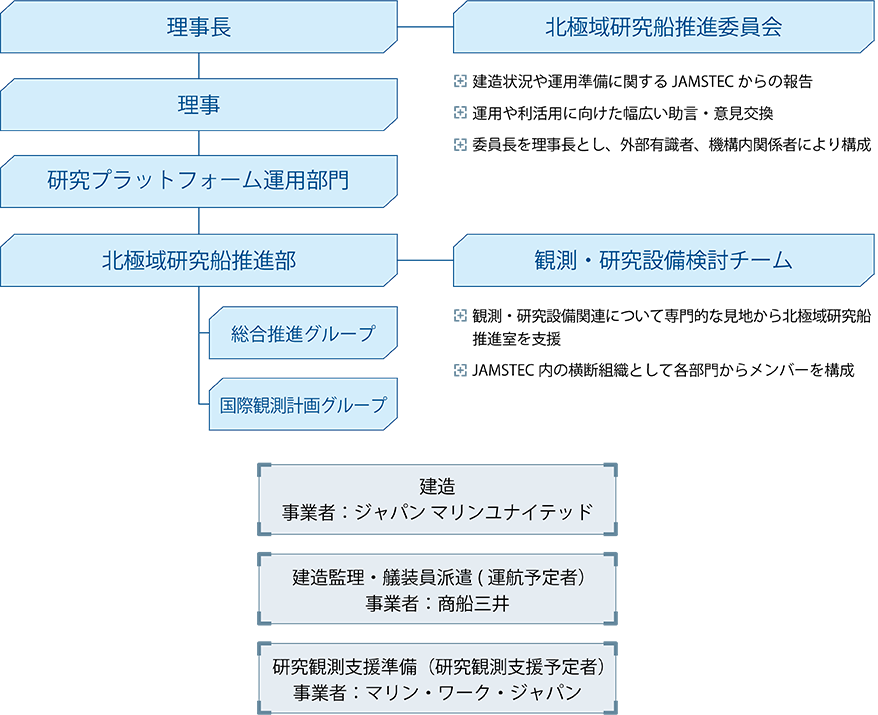

北極域研究船推進体制(2025年7月時点)

- ジャパン マリンユナイテッド株式会社

- 株式会社 商船三井

- 株式会社マリン・ワーク・ジャパン