「しんかい6500」世界一周航海「QUELLE2013」インド洋 YK13-03

レポート

ポートルイスに入港しました

2013/03/26 - 04/01

3月26日、ポートルイス向け回航、船長主催の船上パーティー

3月27日、ポートルイス向け回航

3月28日、09:10 ポートルイス入港

入港中の作業:研究機材日本発送準備、燃料油搭載、清水搭載、食糧積み込み、研究者下船

4月1日、ポートルイス出港ケープタウン向け発航

【打ち上げパーティー】

3月26日は、船長主催の調査行動打ち上げパーティーが開催されました。この風景はひとつの調査航海が終わるたびに開かれる恒例行事です。船長の開催のあいさつに続き首席研究員が乾杯の音頭、そして航海が安全に終了したことを喜び合い、調査航海の研究成果や「しんかい6500」潜航調査の感想など話がどんどん盛りがっていくのです。緊張が続いた調査航海の疲れが癒されるひと時です。

【ポートルイスに入港しました】

3月28日モーリシャスのポートルイスに入港しました。着岸する岸壁には前後に大きな船が着岸しており自動車に例えるとものすごく狭い場所への縦列駐車する様な着岸作業となりました。前後の船まで数メートルしか無い場所へ全長105メートルもある「よこすか」が前後を微調整しながら横移動、見ている我々運航チームもハラハラドキドキの着岸劇でした。そしてこの着岸をもってYK13-03調査航海が無事終了です。しかし入港したからといってのんびり出来るわけではありません。今回の調査で使用した研究機材の日本発送準備や燃料油の搭載、清水の搭載、食糧積み込み等、作業がいっぱい待っているのです。母船「よこすか」はこの後、次の調査航海出発地である南アフリカのケープタウン向け4月1日に出港します。次の運航チームレポートは、ケープタウンから再開致します。

「しんかい6500」の着水揚収作業とよこすかディープ・トウ(YKDT)

2013/03/18 - 25

3月18日、潜航調査(第1332回)を実施、潜水船揚収後海底地震計(OBS)および海底電位差磁力計(OBEM)の回収作業を開始

3月19日、海底地震計(OBS)および海底電位差磁力計(OBEM)の回収作業

3月20日、海底地震計(OBS)および海底電位差磁力計(OBEM)の回収作業、MBES広域地形調査および地球物理探査

3月21日、海況悪化のため荒天待機

3月22日、MBES広域地形調査および地球物理探査

3月23日、海況不良により潜航調査取り止め、MBES広域地形調査および地球物理探査

3月24日、海況不良により潜航調査取り止めよこすかディープ・トウ(YKDT)曳航調査を2回実施(第154回~第155回)

3月25日、海況不良により潜航調査取り止め、MBES広域地形調査および地球物理探査、広域地形調査終了後、ポートルイス港向け発航

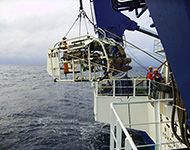

【着水揚収作業】

3月18日に「しんかい6500」の潜航調査(第1332回)を実施した。目的は地質調査と岩石採取、この日も多くの岩石サンプルを採取し潜水船は無事母船「よこすか」に揚収された。夕方の揚収作業はやや波・うねりの高い中での揚収作業となった。潜水船は海面がどんなに荒れていようと20mも潜ると全く揺れを感じなくなる。狭さ寒さを我慢すれば意外と快適な乗り物です。実は潜水船オペレーションで一番神経を使うのが潜水船の着水揚収作業です。潜水船パイロットは潜航中であれば高層ビルのような断崖絶壁からの岩石採取や300℃を超すような高温熱水に目と鼻の先まで近づき採水作業するなど果敢に挑むことができますが、海面ではそうはいきません。「よこすか」に揚収されるまでは、母船とスイマー任せというのが実状です。パイロットは海面に浮上した瞬間に潜水船の大きな揺れで海面の状況が判断できます。「今日はハードな揚収作業になりそうだ!スイマー頼むぞ」と大きな揺れに耐えながら待つのみです。どんな状況下でも必ず揚収してくれる母船乗組員とハードな作業に挑むスイマーに感謝の気持ちが絶えません。余談ですが、スイマーを乗せたゴムボートと「しんかい6500」は同じ小型船舶、何れも操船するには小型船舶操縦士の免状が必要です。

【よこすかディープ・トウ(YKDT)】

3月24日「YKDT」による海底調査を2回実施した。「YKDT」は光・電気複合ケーブルというワイヤーで海底まで降ろされ海底調査する。潜水船が充電された蓄電池で動くのに対し「YKDT」は母船から供給される電源を利用できるため充電の必要がなく長時間の海底調査や1日に何度かに分けて調査することも可能である。潜水船のような細かな海底作業はできないものの広範囲に海底観察するには適している。しかし母船とワイヤーで繋がっているため常に母船が「YKDT」の動きを制御しなければならない。それを巧みに操るのが船長である。母船は風の影響を受け、ワイヤーは潮流の影響を受ける。また「YKDT」は海底特有の潮流に影響される。様々な影響を受ける中、何千メートルもの海底にぶら下がっている「YKDT」を研究者が要望する調査測線通りに曳航させる操船にはいつも感心します。写真は「よこすか」操船中の漁野船長。今後の「QUELLE2013」大航海でも「YKDT」の活躍の機会は多い。

-

3月18日 No.1332DIVE

- 潜航海域:インド洋海嶺ロドリゲス三重点(Yokoniwa Rise)

- 観察者:森下知晃(金沢大学 理工研究域)

- 船長:松本恵太

- 船長補佐:鈴木啓吾

普段と違う揚収後の作業

2013/03/11 - 17

3月11日、荒天待機終了、調査海域向け発航

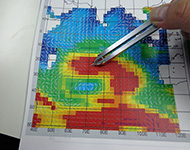

3月12日、調査海域到着、MBES広域地形調査および地球物理探査

3月13日、「しんかい6500」の潜航にはまだ厳しい海況であるため明日の夕刻まで24時間体制の夜通しで海底電位差磁力計(OBEM)回収作業を実施、夜中までに5台を回収した。

3月14日、昨夜から夕刻までに海底電位差磁力計(OBEM)5台を回収、夜間はMBES広域地形調査を実施した。

3月15日、天気も晴れ、風も弱くYK13-03行動初の潜航調査が期待されたが、周期的に襲来する大きなうねりが消えず、早朝から1時間以上海面とにらめっこしたが、 その周期に改善の兆しが見られず潜航を断念した。代ってディープ・トウ(YKDT)による「しんかい6500」潜航予定点の事前調査(第153回)を実施した。YKDTオペレーションルームのモニターに映し出される海底を参考に後日行われる「しんかい6500」の潜航計画が練られる。このYKDTも運航チームが運用する潜水機のひとつだ。

3月16日、ようやくYK13-03行動1回目の潜航調査(第1330回)が実施された。かいれいフィールド熱水噴出域での調査が行われ、海底には高温のブラックスモーカーや黒色スケーリーフットが観察される等、3年前の潜航調査と変わらず活発な熱水活動が続いていた。

3月17日、本行動2回目の潜航調査(第1331回)が実施されYOKONIWA Riesでの地質調査および地球物理探査を実施、多くの岩石サンプルが採取された。

【普段と違う揚収後の作業】

「かいれいフィールド」潜航後には普段と違った作業が運航チームを待っている。この熱水域はリミカリスという無数のエビが熱水チムニーに群がっている特徴のある海底である。

接近する潜水船に驚いたエビ達は、四方八方に飛び散り潜水船全体を囲う様に広がる。そのエビ達が潜水船内部に入り込み、隙間という隙間に挟まったまま浮上してくるのだ。

これを放置したままにすると数日後には、エビが腐り潜水船全体から何とも表現できない悪臭が漂い始めることになる。この悪臭を少しでも軽減するため潜水船揚収後に手分けして狭い場所に入り込んだエビを捜索し取り除く作業が待っている。写真は、潜水船の隙間から回収されたエビ達だが、この半分はまだ潜水船の何処かに挟まったままだろう。数日後が怖い・・・・。

-

3月16日 No.1330DIVE

- 潜航海域:インド洋海嶺ロドリゲス三重点(Kairei Field)

- 観察者:宮崎淳一(JAMSTEC)

- 船長:千葉和弘

- 船長補佐:石川暁久

-

3月17日 No.1331DIVE

- 潜航海域:インド洋海嶺ロドリゲス三重点(Yokoniwa Rise)

- 観察者:佐藤太一(産業技術総合研究所)

- 船長:飯嶋一樹

- 船長補佐:大西琢磨

荒天待機中のお仕事

2013/03/05 - 10

3月5日、午後ようやく調査海域に到着、母船の船尾からエアガン及びストリマーケーブル約200mを曳航し、シングルチャンネルによる屈折法・反射法地震探査を開始しました。

3月6日、シングルチャンネルによる調査終了後、1月に海底に設置した海底地震計(OBS)の回収作業を夜中まで実施し、5台のOBSを回収しました。浮上するOBSは母船からのおおよその距離しか分らず何処に浮くかは潮流まかせ、浮上したOBSを乗組員総出で捜索します。

3月7日、1月より海底設置していた海底電位差磁力計(OBEM)1台を回収、OBEM回収終了後またもや海況が悪化、今後さらに時化てくる予報のため調査海域南方に避航となった。

3月8日、時化の影響を軽減するため調査海域の南方約300マイルの海域まで避航となった。

3月9日、荒天待機、午前中に研究者による乗組員向けの船内セミナーを開催、今回の研究目的や当海域に生息する特殊な生物について講義して頂きました。午後よりこの海域でも時化模様となる。

3月10日、荒天待機、時化は本日から明日にかけてピークの予報。調査再開が待たれる。

【荒天待機中のお仕事】

潜水船のオペレーション中にはできない作業を集中して実施します。「しんかい6500」の予備品が入ったコンテナの手入れ塗装や普段開放点検できない水中機器の開放点検等を実施しています。小まめな手入れが長持ちの秘訣です。

3月5日

15:00 調査海域到着

15:08 XBT計測

15:32 ストリーマーケーブルおよびエアガン投入作業

16:15 シングルチャンネル調査開始

3月6日

07:00 シングルチャンネル調査終了

07:59~23:00 海底地震計(OBS)回収作業

3月7日

05:20~05:58 海底電位差磁力計(OBEM)キャリブレーション

06:00~07:59 海底電位差磁力計(OBEM)回収作業

08:20 海況が悪化したため調査海域の南方向け避航開始

3月8日

調査海域の南方約300マイルの海域にて荒天待機開始

3月9日

荒天待機 10:00~11:15 研究者による船内セミナー開催

3月10日

荒天待機

2月28日 ポートルイス出港、YK13-03行動を開始

2013/02/28 - 03/04

2月28日、モーリシャス共和国、ポートルイス港にて燃料油・清水・食料品の積込み及び研究者の交代を済ませた「よこすか」は、調査海域に向け出港しました。出港日の夕刻には「よこすか」ブリッジにある金毘羅さんに航海の安全と調査の成果を祈願しました。金毘羅さんの神棚を前に船長、首席研究者、司令が並んで真剣に神頼みです。

3月1日、金毘羅さんへの願いもむなしく「よこすか」は波浪域4m以上の荒天の真っただ中へ突入、デッキ上にも海水が打ち寄せる状況となり前へ進めず荒天待機となりました。

3月2日、荒天待機、「よこすか」船首を波に立てひたすら動揺を凌ぐ。

3月3日、荒天待機は解除となったが、まだ波浪が大きい中「よこすか」はゆっくりと調査海域に向け航行中です。研究者のペイロードを潜水船に取り付けるための治具を旋盤で製作中の運航チーム、着々と潜航準備は進んでいます。

3月4日、調査海域向け回航中、当初3日早朝に調査海域到着だった予定は、荒天待機の影響で5日夕刻到着の見込みです。

2月28日 07:20 ポートルイス出港、調査海域向け発航 16:40 金毘羅祈願

3月1日 調査海域向け回航 16:00 海況悪化、荒天待機となる

3月2日 荒天待機中 潜航準備作業

3月3日 20:20 荒天待機終了、調査海域向け発航

3月4日 調査海域向け回航