分析データ

- 河川名

- 古座川(こざがわ)

- 採取地

- 和歌山県東牟婁郡串本地区こうち橋上流右岸

- 国名

- 日本

- 採取日時

- 2008年 11月 11日

- 採取者

- 和歌山県新宮市立熊野川中学校

- 分析者

- 倉本真一・眞砂英樹(海洋研究開発機構)

コメント

和歌山県東牟婁郡古座川町と田辺市との境をなす大塔山南東麓に源流を持って南流し、途中、七川貯水池で平井川、添野川と合流した後、さらにいくつかの支流を合わせながら南東方向に流れて、東牟婁郡串本町古座で熊野灘に注ぐ、全長40km、流域面積356km2の二級河川です。

サンプル写真

古座川の岩石

古座川流域の地質は、主に第三紀の付加体である四万十累帯と、その上に堆積した熊野層群の堆積岩類で構成されています。熊野川と異なり、火成岩である熊野酸性岩類の分布はほとんどなく、わずかに景勝地である「一枚岩」などを形成する東西方向の弧状岩脈とそれに直行する小岩脈群が分布するのみですが、採取地から近いせいで比較的熊野酸性岩類の礫も目につきます。

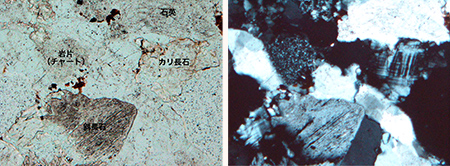

偏光顕微鏡写真

熊野層群の砂岩

主な構成鉱物は石英、斜長石、カリ長石と少量の雲母類です。長石は変質により内部が薄汚れた感じに見えますが、石英は変質の影響を受けないので、透き通った感じに見えます。斜長石はクロスニコル下(下の写真)で観察した時にしばしば平行な白黒の模様(双晶)が見られるのに対し、カリ長石は白黒の細かい格子縞(双晶)が見られることで見分けることができます。その他、岩片も多く含まれ、写真中にはチャートの岩片が見られます。鉱物や岩片の粒子間の基質部分はほとんどありません。

左が単ニコル、右がクロスニコルの写真

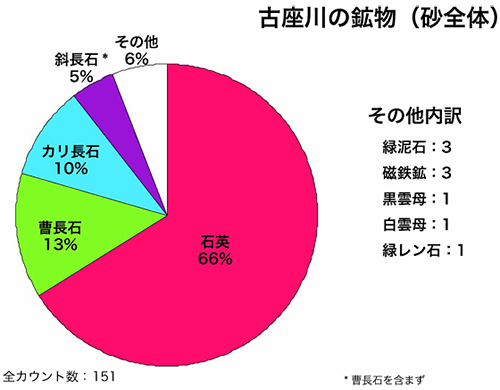

砂の主要鉱物

砂全体試料

石英が6割以上を占め、長石類(斜長石、カリ長石)と合わせてほとんどを占めます。斜長石の中では、カルシウムを含まない曹長石が比較的多く、弱い変成作用を被った四万十累帯に由来する物と考えられます。

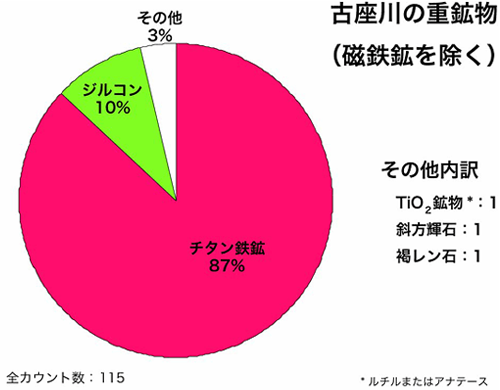

重鉱物

重鉱物の組み合わせは非常にシンプルで、9割近くをチタン鉄鉱が占め、残りをジルコンが占めています。いずれも花崗岩等の酸性火成岩に多く含まれる鉱物です。

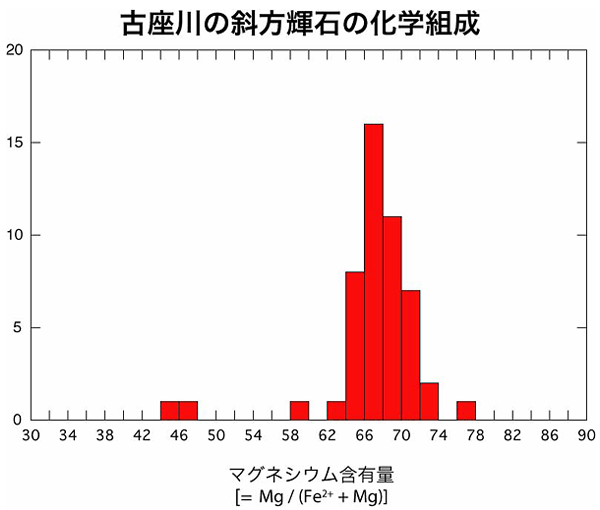

斜方輝石の化学組成

古座川の砂に含まれる斜方輝石は自形性が良く、火山灰起源と考えられます。斜方輝石のマグネシウム値(= Mg / (Fe2+ + Mg))は、鉄に富む2粒子を除き66~68付近にピークを持つ正規分布を示しており、ほぼ単一の火山灰を起源とすると考えられます。例外である2粒子は、マグネシウム値44~48の組成範囲に入り、これは熊野川で見られる最も主要なピークと一致します。