分析データ

- 河川名

- 武庫川(むこがわ)

- 採取地

- 兵庫県西宮市国道2号線脇右岸

- 国名

- 日本

- 採取日時

- 2009年 7月 18日

- 採取者

- 兵庫県神戸市立六甲アイランド高校

- 分析者

- 眞砂英樹・小俣珠乃海洋研究開発機構)

コメント

兵庫県丹波山地に源を発して三田盆地を経由し兵庫県南東部方向へ流れます。宝塚市街西方で大阪平野の北西端へ出て南流、下流域では尼崎市と西宮市の境界を成しつつ大阪湾に注ぐ二級河川です。総延長は66kmで、流域面積は4962です。

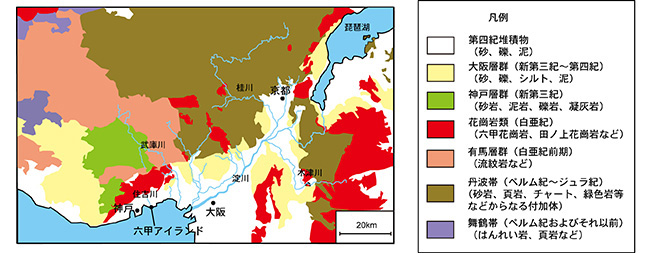

武庫川の地質について

武庫川地域に分布する地質は、次の4つに大きく分ける事ができます。

1つ目は流域の各所に点在する花崗岩です。この花崗岩は主に白亜紀(1億4千4百万年前~6千5百万年前)に形成しています。白亜紀は西南日本全域で大量の花崗岩が形成された時期です。この時代は西南日本全域で大量の花崗岩が形成された時期です。

2つ目は武庫川上~中流域に見られる有馬層群です。有馬層群は白亜紀(1億4千4百万年前~6千5百万年前)に形成し、構成岩石は流紋岩及び流紋岩凝灰角礫岩などです。

3つ目は武庫川中流域に見られる神戸層群です。神戸層群は新第三紀(2300万年前~180万年前)に形成し、構成岩石は砂岩・レキ岩・泥岩・凝灰岩などです。

4つ目は中流域に見られる大阪層群です。大阪層群が形成したのは、新第三紀~第四紀(2300万年前以降)で、構成岩石は砂、レキ、シルト、泥などです。

5つ目は第四紀堆積物(180万年前以降)などで、砂・レキ・泥などからなります。

サンプル写真

武庫川の岩石

武庫川河川敷の写真(花崗岩が風化したできた砂(マサ))

武庫川では花崗岩が非常に多く見られています。武庫川流域には各所に花崗岩が点在しており、花崗岩は武庫川流域の地質を特徴づける岩石といえます。

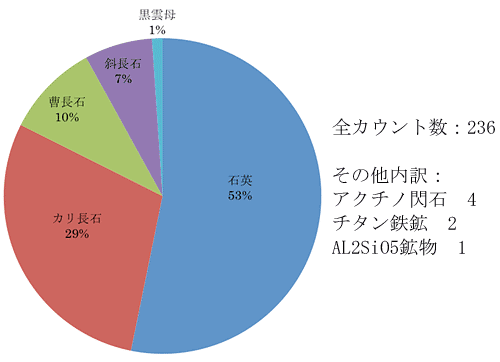

砂の主要鉱物

砂全体試料

主に石英、カリ長石が全体の80%以上を占めます。他に、曹長石、斜長石、黒ウンモが見られます。