分析データ

- 河川名

- 長良川(ながらがわ)

- 採取地

- 長良川河川敷(岐阜県岐阜市鵜飼い大橋)

- 国名

- 日本

- 採取日時

- 2008年 7月 13日

- 採取者

- 岐阜県岐山高校、岐阜県恵那高校

- 分析者

- 眞砂英樹(海洋研究開発機構)

コメント

長良川は岐阜県郡上市の大日ヶ岳を源流とする全長166km、総流域面積1,709km2の河川です。源流からほぼ南に向かって、国道156号線と並走するように流れ、濃尾平野の入口で左門岳(岐阜県関市)に源流を持つ板取川と合流した後、河口付近で揖斐川と合流して三重県桑名市で伊勢湾に注ぎます。

流域の大部分を占めるのは、この地域の基盤をなす美濃帯と呼ばれる地層です。美濃帯はジュラ紀~白亜紀最前期の付加体堆積物ですが、一部により古い時代(石炭紀~三畳紀)の岩体をブロックとして含んでいます。付加体の大部分は砂や泥などの陸源堆積物でできていますが、その中に海洋プレート上部の緑色岩(海洋底で変成作用を受けた玄武岩)やチャート、石灰岩などがブロック状ないしは薄い層状に取り込まれています。付加体は形成される際に沈み込み帯で大きな力を受けて激しく変形するので、もともとの地層の順序(層序)が破壊されることがよくあります。

美濃帯以外の主要な地質体としては、濃飛流紋岩類と花崗岩類が挙げられます。濃飛流紋岩類は、主に岐阜県中北部~富山県南部を北西-南東方向に広く覆っている流紋岩質の火砕堆積物で、主に流紋岩組成の溶結凝灰岩(地表に降った火山灰が自己の熱で再溶融して固まったもの)からなっています。花崗岩類は白亜紀の領家帯に属するもので、中上流域に多く分布しています。

美濃帯の石灰岩の中には、花崗岩の貫入時に、その熱で焼かれて変成岩になったものもあります。こうした岩石には、他の岩石に見られない特有の鉱物を含んでいます。

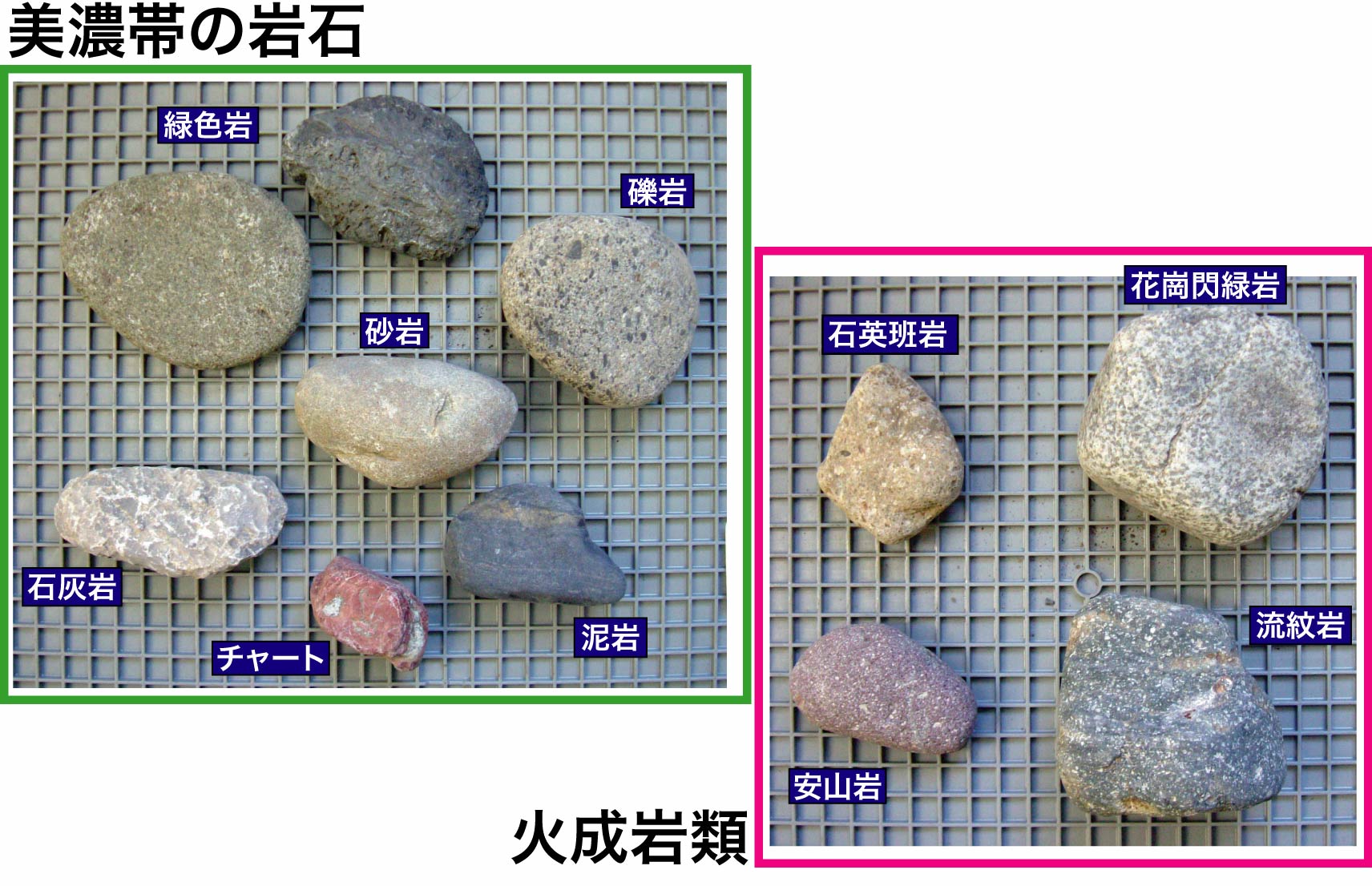

サンプル写真

長良川の岩石

木曽川と同様、長良川で見られる礫の多くは、三畳紀~ジュラ紀の付加体である美濃帯の岩石です。美濃帯は砂岩や泥岩を主体としますが、その中にブロック状に取り込まれたチャートや石灰岩、緑色岩なども若干産出します。石灰岩の一部は花崗岩類の貫入によって弱い変成作用を被っています。その他に見られる岩石としては、流紋岩(濃飛流紋岩及び奥美濃流紋岩)や安山岩(大日岳、鷲ヶ岳などに由来すると思われる)、石英班岩、花崗岩や花崗閃緑岩などの花崗岩類があります。

偏光顕微鏡写真

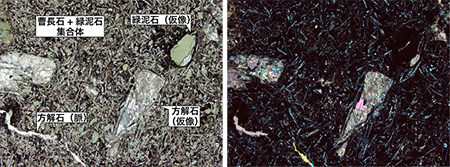

緑色岩

元は海洋地殻を構成する玄武岩であったものが、変質を受けて緑色岩となったものです。元々班晶であった輝石や斜長石は、結晶の輪郭だけを残して、内部はそれぞれ緑泥石や方解石に置換されています。こういう結晶のことを「仮像」と呼びます。元々石基であった部分は微細な曹長石(カルシウムを含まない斜長石)と緑泥石の集合体になっています。

左が単ニコル、右がクロスニコルの写真

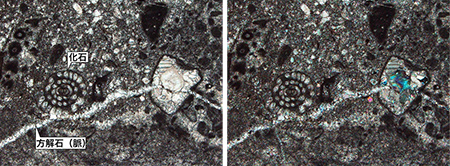

石灰岩

元は海洋プレート上の海山の上で形成されたと思われる石灰岩です。基質部分は石灰泥(微細な非晶質の炭酸カルシウム)で埋め尽くされていますが、ところどころ石灰質の殻を持つ生物の化石(ウーイド)が見られる部分もあります。写真中水平方向に脈が走っていますが、これは熱水が通った跡で、熱水が周りの炭酸カルシウムを溶かし、再沈殿する過程で比較的ゆっくりと冷却したために方解石として結晶化したものです。写真右中程の脈の途中に、より大きな結晶で埋められた部分がありますが、ここはおそらく何かの化石の内部で、晶出時に空洞があったためにさらに結晶が大きく成長できたものと考えられます。

左が単ニコル、右がクロスニコルの写真

砂の主要鉱物

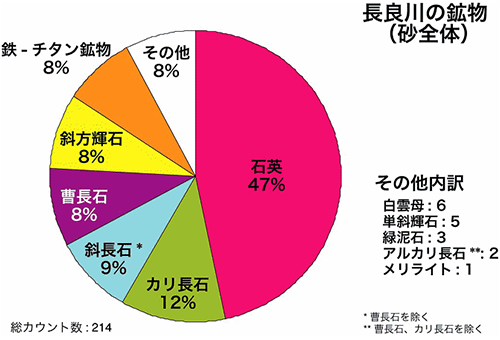

砂全体試料

石英が約半分を占め、次いでカリ長石、カルシウムを含む斜長石、曹長石(カルシウムを含まない斜長石)の長石類とで全体の4分の3を占めます。しかしながら、斜方輝石、鉄-チタン鉱物(チタン鉄鉱など)といった重鉱物もかなりの割合で入っています。また、カウント数は1つだけでしたが、メリライトという鉱物が見つかりました。これは、変成した石灰岩に特徴的な鉱物です。

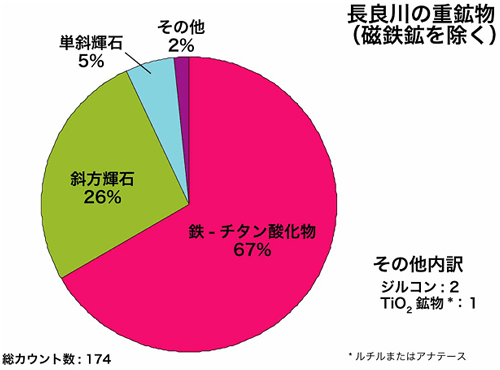

重鉱物

鉄-チタン鉱物(チタン鉄鉱など)が最も多く、それに次ぐ輝石類と合わせて重鉱物のほとんどを占めます。

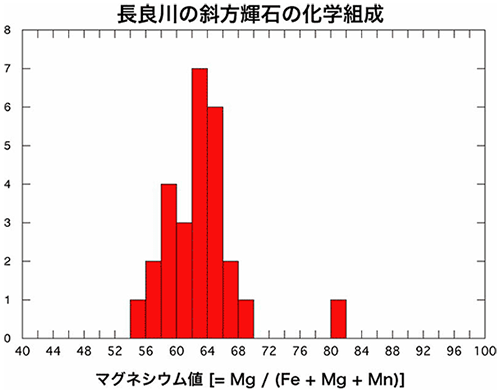

斜方輝石の化学組成

マグネシウム(Mg)値60~62に最大のピークを持つ分布傾向は木曽川で見られる物と同様で、この値は御岳起源の最も主要な火山灰である御岳第一火山灰に含まれる斜方輝石の組成と一致します。この他に、木曽川にはないMg値58~60付近のピークがあります。逆に木曽川に見られる72~74付近のピークは見られません。1点のみMg値80~82のマグネシウム値を示す斜方輝石があり、これは木曽川で見られるMg値82~84の物(こちらも1点のみ)と同一と考えて良いでしょう。御岳第一以外の火山灰の同定は難しいですが、少なくとも3種類の火山灰起源の物が入り交じっていると解釈されます。

年代

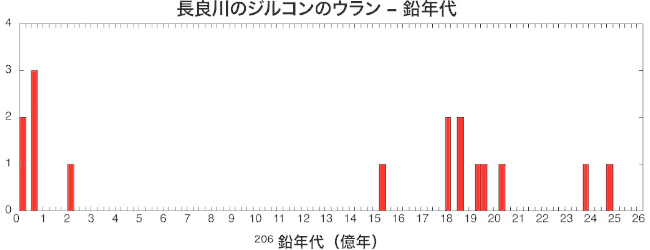

ジルコンのウラン - 鉛年代

分析数が少なく、データの集中が悪いのですが、得られたジルコン年代はいくつかのグループに分かれます。まず1億年よりも若いグループがありますが、これは濃飛流紋岩類や奥美濃流紋岩類等の新しい時代の火成岩類に由来するものです。その他に古い(>15億年)年代を示すものがばらばらと産出しますが、これらは美濃帯の砂岩に由来するものであろうと考えられます。