分析データ

- 河川名

- 大井川(おおいがわ)

- 採取地

- 静岡県島田市島田大橋左岸

- 国名

- 日本

- 採取日時

- 2008年 3月 27日

- 採取者

- 静岡県立磐田南高等学校、静岡県立静岡中央高等学校

- 分析者

- 眞砂英樹(海洋研究開発機構)

コメント

静岡・長野・山梨の3県にまたがる間ノ岳に源流を持ち、静岡県の中央部を南北に流れる全長168km、流域面積3,189km2の一級河川で、寸又(すまた)川、笹間川などいくつもの支流を合わせながら駿河湾に注ぎます。 大井川流域の地質の大部分は、四万十累帯という付加体から構成され、基本的に北部ほど古い地層が分布しています。四万十累帯中には褶曲や節理(規則性のある割れ目)などの構造が発達し、風化も深部に及んでいます。また、夏の多雨や春先の雪解けで増水すると、急峻な地形とも相まって上流側では斜面崩壊が起こりやすく、多量の土砂を供給する原因となっています。

サンプル写真

大井川の岩石

大井川の流域は基本的に付加体である四万十累帯の岩石で構成されています。白亜紀~第三紀の付加体である四万十累帯は、海溝に流れ込んだ陸源の泥や砂の一部がはぎ取られて陸側プレートの底に付加したものです。陸源の砂や泥に混じって、深海底でできた海洋地殻の一部(緑色岩、チャート)や、その下のマントルであるカンラン岩(現在は変質し蛇紋岩となっている)も一緒にはぎ取られて付加するので、付加体では量は少ないながらこれらの岩石も砂岩や泥岩に混じって産出します。

偏光顕微鏡写真

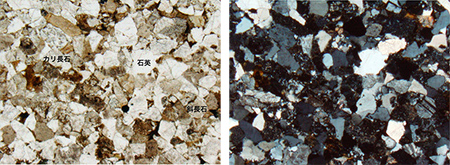

砂岩

主に石英と長石(カリ長石・斜長石)及び少量の岩片から構成されています。長石は変質により内部が薄汚れた感じに見えますが、石英は変質の影響を受けないので、透き通った感じに見えます。その他の鉱物は、若干の雲母類を含む以外ほとんど入っておらず、砕屑粒子以外の基質部分もほとんどありません。構成粒子は程々に円磨されており、粒径もだいたい揃っています。このような砂岩をアレナイトと言います(この岩石は長石が多いので、長石質アレナイトと呼ぶ)。

左が単ニコル、右がクロスニコルの写真

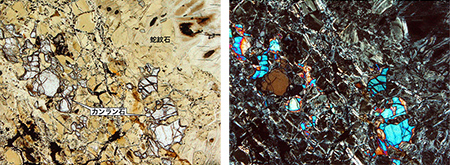

蛇紋岩

元はカンラン岩でしたが、カンラン岩の主要鉱物であるカンラン石は風化・変質に弱く、多くが蛇紋石に変質した結果、蛇紋岩と呼ばれる岩石になりました。しかし一部にカンラン石も残っています。

左が単ニコル、右がクロスニコルの写真

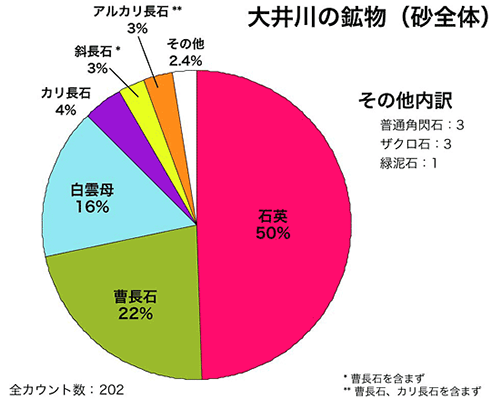

砂の主要鉱物

砂全体試料

石英が半分を占め、曹長石、白雲母と併せて約9割を占めます。火成起源と思われる、カルシウムを含む長石が少ないのが特徴です。東隣を流れる安倍川とよく似た傾向です。

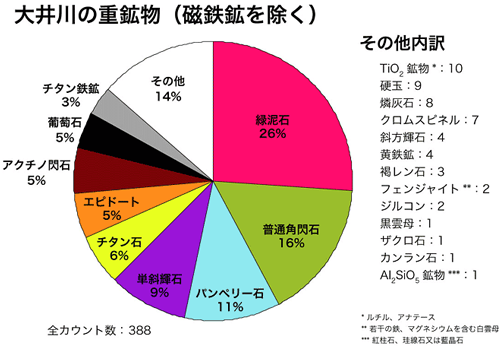

重鉱物

全体的に重鉱物の占める割合が小さいので、様々な種類の重鉱物が少しずつ入っているといった感じです。緑泥石、パンペリー石、エピドート、アクチノ閃石等は、四万十累帯砂泥岩中に少量包有される緑色岩に由来する物と考えられます。普通角閃石が比較的多く含まれていますが、その供給源になりそうな物は島田市で合流する小さな支流、相賀谷川の流域にある閃緑岩の小さな岩体くらいしか見当たりません。この岩体は規模としては小さいのですが、採集地に近い為に比較的多く含まれているのではないかと思われます。クロムスピネル、カンラン石といった、カンラン岩に特有な鉱物が少ないながらも含まれていますが、これも閃緑岩・ハンレイ岩体に伴って分布するカンラン岩体(蛇紋岩化している)に由来する物と考えられます。

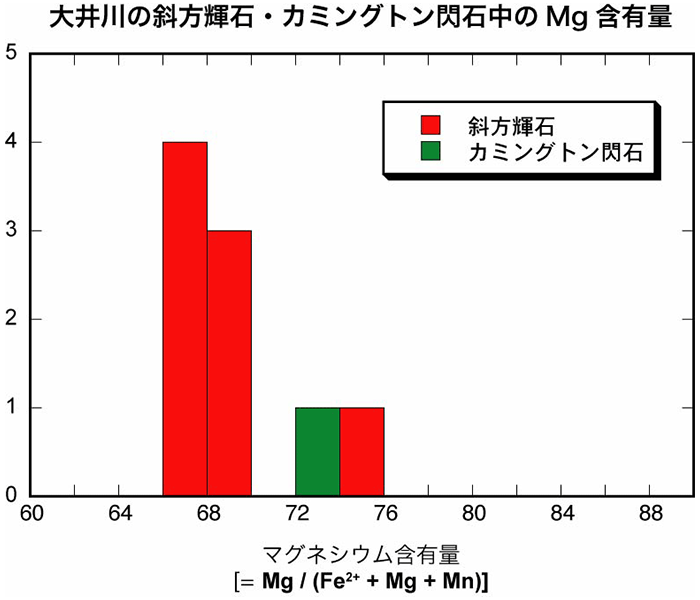

斜方輝石の化学組成

測定数は多くありませんが、測定されたデータは1点を除き、Mg値が66~70付近に集中します。斜方輝石の結晶は自形性があまり良くなく、火山灰起源と考えるよりもハンレイ岩起源と考えた方が良さそうです。