2008年7月13日に、第6回となるSand for Students(略してS4S)野外実習@木曽川・長良川を開催しました。今回参加してくれたのは、岐阜県立岐山高校地学物理部と岐阜県立恵那高校の皆さん。野外授業の様子をフォトレポートでお送りします。

授業概要

- 開催日

- 2008年 7月 13日

- 試料採取場所

- 木曽川(岐阜県各務原市)

長良川(岐阜県岐阜市) - 実施校

- 岐阜県立岐山高等学校

岐阜県立恵那高等学校

- 主催

- 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

統合国際深海掘削計画(IODP) - 講師・スタッフ

- 眞砂 英樹(海洋研究開発機構地球深部探査センター)

木澤 慶和(サイエンスワールド 岐阜県先端科学技術体験センター)

吉澤 理(海洋研究開発機構地球深部探査センター)

北見 恵美理(海洋研究開発機構地球深部探査センター)

レポート

野外実習

木曽川河川敷(岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町)に到着しました。 天候にも恵まれ、汗だくになりながら、無事に第一調査ポイントである木曽川に到着しました。

さあ、いよいよ実習の始まりです。まずは、木曽川流体の地質の特徴について海洋研究開発機構の眞砂先生から説明があります。

木曽川流域は主に美濃帯と呼ばれるジュラ紀~白亜紀最前期の付加体堆積物からなっています。

ここ木曽川鵜沼地域では、世界的に有名な二畳紀/三畳紀の境界(約2億5000万年前)付近の露頭が観察できます。地質学では二畳紀=Permianと三畳紀=Triassicの英語の頭文字を取ってP/T境界と呼ばれています。チャートは通常赤い物が多いのですが、この境界付近だけが黒っぽくなっています。P/T境界では、全世界的な海洋底超酸素欠乏事件が起こり、海棲動物の90%以上の種が絶滅したと言われています。この露頭では、P/T境界付近で黒色だったチャートが、酸素濃度の回復につれて通常の赤いチャートに戻っていく過程が観察できます。この色の変化は、チャート中に含まれる鉄の酸化状態の変化や炭質物の含有量の違いに起因するものだそうです。

何層にも分かれているチャートは、まるでインドの織物の様です。

堆積岩の中には、チャート(写真右側のレンガ色の石)と呼ばれる石があり、これはシリカ(二酸化ケイ素)の殻を持つプランクトンである放散虫の死骸が深海底に降り積もって形成されたものです。シリカ自体は無色ですが、シリカとともに含まれる微量な不純物によって赤、緑、灰色等さまざまな色のチャートができます。

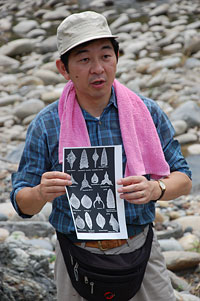

チャートに含まれている放散虫の種類について説明する、サイエンスワールドの木澤先生。

中には、この鵜沼地域で初めて発見され、「鵜沼」や「加茂」の名前がつけられた種もあるそうです。

それでは、実際に河原の様々な礫を集めてみましょう。

こんな小さな石の中に、地球の長い歴史が詰まっていると思うと不思議です。

普段何気なく見ていた「石ころ」にも、よく見ると色々な種類があることに気づきます。

集めた礫は、堆積岩、火成岩、変成岩に分類します。

木澤先生から、採集した礫の特徴や形成過程などについて説明を受けました。

続いて、木曽川の砂に含まれる鉱物を調べるための試料を採取します。

砂の中の重鉱物を集める為、椀かけをして、比重の軽い鉱物を飛ばします。

初めての椀かけは上手くできるでしょうか?全部流れてしまわないか、不安です。

上手く重鉱物を採取できました。 椀に山盛りあった砂を、椀かけによってここまで減らします。 重鉱物は有色鉱物とも呼ばれ、色の濃いものが多いので、集めた重鉱物は黒っぽく見えます。

次の実習ポイント(長良川河川敷(岐阜県岐阜市鵜沼大橋))に到着しました。お昼ごはんをはさんで、第二調査ポイントである長良川にやってきました。

木曽川との違いに注意しながら観察します。

重鉱物だけでなく、砂全体の鉱物比を調べるためにバルク試料も採取します。

だいぶ慣れて、手際よく出来る様になってきました。

30分の椀かけで、これだけの重鉱物が集まりました!

木曽川より長良川の方が重鉱物の割合が多いようです。

採取した試料は持ち帰って、顕微鏡で鉱物の種類や量比などを観察します。

岐山高校に戻り、実験室で屋内実習を行います。

木曽川、長良川で採取した砂サンプルと、木澤先生が準備してくれた放散虫サンプルを実体顕微鏡で観察してみました。

自分で実際に採取したサンプルは、つい熱心に見入ってしまいます。

本日の実習では、木曽川・長良川の河川敷で見られる礫には、美濃帯の砂岩・泥岩やチャートが最も多く、次いで濃飛流紋岩類や領家帯の花崗岩類、一部に御岳起源と思われる安山岩があることが分かりました。また、砂を椀掛けして重鉱物を濃集させた結果、木曽川よりも長良川の方が重鉱物の割合が多いことが分かりました。さらに、チャートは放散虫という化石からできており、チャートに含まれる放散虫の種類から年代が分かることや、チャート層が地球史上の大事件を記録していることなども分かりましたね。

恵那高校にて解散。

皆さん、今日は、暑い中一日お疲れさまでした!

今回参加してくれた大阪岸和田高校・和歌山海南高校のみなさんから感想をいただきました!

- 本日は、このような最高の一日を頂き、有難うございました。

私は今まで、川の砂について全く関心がありませんでした。しかし、一度、砂に目を向けてみると、今まで気づかなかった新たな発見に出会うことが出来ました。

また、『ちきゅう』にも関心がわきました。船の上なのに、研究室やヘリポート、そして大きな食堂までも完備されていることに驚きました。私は今、はっきりとした将来の夢は持っていませんが、将来は船の上(ちきゅうの上)にいることを夢見ています。 - 本日は、貴重なお時間を研修のために割いていただき有難うございました。川と言うどこにでもあるものから、あのような色々な発見が出来るのにとても感動しました。実際、川岸にある石から、何万年前にあったことがわかるなんて、考えもしませんでした。自分は、今まで河川にある石をあそこまでじっくりとみることはありませんでした。しかし、今回の研修を受けたおかげで、石や砂に、今まで以上に興味を持つようになりました。本当にありがとうございました。

今回使用したテキストブック

こちらからどなたでもダウンロードできます