2009年7月18日に、第9回となるSand for Students(略してS4S)野外実習@淀川・武庫川を開催しました。今回参加してくれたのは、神戸市立六甲アイランド高等学校の皆さん。野外授業の様子をフォトレポートでお送りします。

授業概要

- 開催日

- 2009年 7月 18日

- 試料採取場所

- 武庫川(兵庫県西宮市)

淀川(大阪府大阪市) - 実施校

- 神戸市立六甲アイランド高等学校

- 主催

- 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

統合国際深海掘削計画(IODP) - 講師・スタッフ

- 眞砂 英樹(海洋研究開発機構 地球深部探査センター)

杉原 孝充(海洋研究開発機構 地球深部探査センター)

小俣 珠乃(海洋研究開発機構 地球深部探査センター)

大門 史征(海洋研究開発機構 高知コア研究所)

レポート

野外実習

調査当日は薄曇りの天気で、夏の調査としてはまずまずのコンディション。早速、学校から調査ポイントへ移動します。みんな長靴を履いて準備万端です。

第1の調査ポイントに到着しました。講師の真砂先生から、安全確認と今日の調査目的について説明があります。自然の中での調査は安全確認が大事ですね。 ここでは、河川レキの観察を通じて、岩石の分類や周辺及び上流に分布する地質の解説を受けました。その後、生徒のみんなも実際に岩石鑑定に挑戦です。

真砂先生、杉原先生から地質学上の砂とレキの違い、岩石の種類、見分け方について教わります。ここでは砂岩や泥岩のレキが多く見られましたが、少ないながらチャートや火山岩のレキも見られました。

最初は見分けがつかなかったレキも、先生からコツを教わり見分ける事が出来ました。

第1調査ポイントから上流へ約5km移動し、烏飼橋下流側の右岸に到着しました。

今度は淀川の砂に含まれる重鉱物を調べるため、椀かけをして試料を採取します。2つの河川の試料(砂)を採取して、構成鉱物の種類を比較します。

下流(河口)付近の砂やレキを比較する事によって、流域全体の地質体について考察することが出来ます。実際の椀かけは、みんな椀かけ経験があるので手慣れたものです。順調に試料が採取できました。

時には調査現場にてルーペで試料を確認する事もあります。何が見えるのでしょう?

採取した試料した際の情報(河川名、場所、日付、採取方法等)を袋に書いておきます。

この作業は野外の調査では必須となる作業です。というのも、後で書こうと思っていると、屋内に戻ってから情報を忘れている事が多いので採取場所で必ずやっておきましょう。

淀川を離れて、バスで武庫川河川敷(西宮市武庫大橋上流側 右岸)に向かいます。2つの河川の試料(砂)を採取して、観察できる鉱物の違いを調査します。

足が濡れながらの作業ですが、川の中で碗かけに夢中になっています。みんな夏の日差しの中、懸命に作業をしてくれました。大きな成果のためには、小さな努力の積み重ねが必要なのです。

オッと! 調査に夢中になりすぎると大事な道具が流されてしまいます。

この調査ポイントの砂は、淀川と比べて白っぽいのが分かりますか? 白っぽい色の石英や長石類が多いためです。椀かけをしても重鉱物(黒っぽい鉱物)がなかなか濃集させられず苦労しました。

でもここでしっかり濃集させておかないと、後で観察する際にやりにくいので、椀かけは重要です。

これで、今日のフィールド調査は終了。暑い中、みんな頑張りました。この後、学校に戻って採取した試料を顕微鏡で観察します。

屋内実習

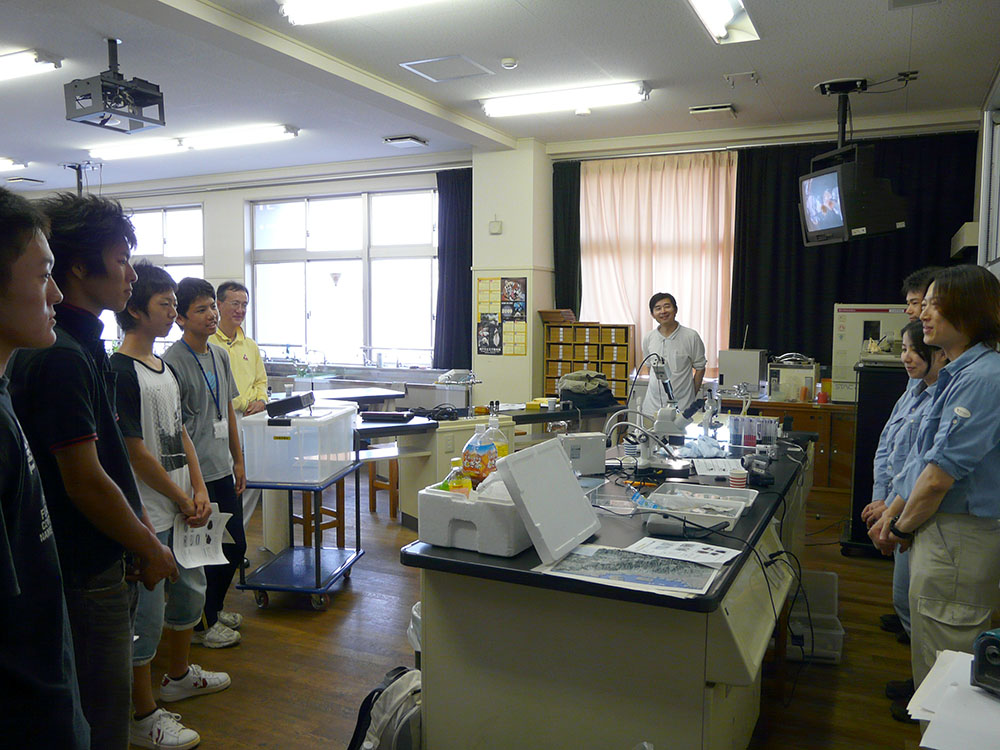

学校に戻ってきました。顕微鏡で観察するための手順を確認します。

「これはドコの試料だろう…?」 袋に書いてある情報を確認すれば大丈夫。試料ごとに担当を決めて観察します。

まず試料を洗浄し、粘土分や有機物などを除去します。

顕微鏡で砂を観察するにあたり、まず、ホットプレートで試料を乾燥させた後、スライドグラスにマニキュアで貼り付けます。

鉱物同士が重なり合うと観察しにくいので、試料は少なめにして、爪楊枝を使って薄く延ばすのがコツです。

顕微鏡の映像をモニタ上で見ながら、鉱物鑑定のポイントを説明します。「これがザクロ石、これがジルコン」...最初は見分けのつかなかった鉱物も、だんだん目が慣れるにつれて見分けられるようになってきました。

今度は自分の作ったスライドを顕微鏡で観察します。テキストにある通り多様な鉱物が確認できました。

同じ鉱物でも、少しずつ見え方が違ったりするので、なかなか鑑定は難しい...。

これで今日の実習は終わりです。 六甲アイランド高校では正課授業として「神戸学」と称する課題研究型実習を行っており、今回の参加生徒の皆さんは、「Sand for Students」の手法を用いて、地元河川の砂を観察し、地質的特色を明らかにするという研究を進めています。今日の実習で採取した淀川や武庫川の砂と比較することで、地元神戸の地質的特色がより明らかになることでしょう。

9月の発表に向けて、今後は採取した試料の解析作業が始まります。今回の実習で身に付けた知識や経験が必ず役立つはずです。鉱物鑑定は難しさもあり、また、統計的に傾向を得るためにはたくさんの粒子を観察する必要があります。けれども一生懸命出したデータを眺めて、そこに特徴や法則性を見出した時の喜びは何とも言えないものがあります。 六甲アイランド高校のみんな、大変だけどがんばろうね!