2009年11月15日に、第10回となるSand for Students(略してS4S)野外実習@桂川・木津川を開催しました。今回参加してくれたのは、京都府立洛北高等学校の皆さん。野外授業の様子をフォトレポートでお送りします。

授業概要

- 開催日

- 2009年 11月 15日

- 試料採取場所

- 桂川河川敷(京都府京都市松尾橋上流側 右岸)

木津川河川敷(京都府八幡市山城大橋下流側 左岸) - 実施校

- 京都府立洛北高等学校

- 主催

- 海洋研究開発機構(JAMSTEC)

統合国際深海掘削計画(IODP) - 講師・スタッフ

- 小俣 珠乃(海洋研究開発機構 地球深部探査センター)

倉本 真一(海洋研究開発機構 地球深部探査センター)

レポート

野外実習

11月の中旬ですが、実習当日はすでに冬の天気です。寒い中ですが、今日も、安全に気をつけて実習を行いましょう。

第一調査地点に到着し、講師の小俣先生から河川と実習場所の説明がありました。河川敷の岩石は、河川上流の岩体が河川によって削り取られ、実習場所の河川敷まで、川の流れにのって運ばれてきました。河川敷の岩石を観察する事で、河川流域の地質を知る事ができます。

さて、地質学上の砂と礫には定義があります。

地質学の分類では、直径が2mmから1/16(0.0625)mmの堆積粒子を砂と呼ぶことになっています。これより粗いものは礫(れき)と呼ばれ、これより細かいものはシルトと呼ばれます。次に岩石の種類、見分け方について教わります。岩石は堆積岩、火成岩、変成岩と大きく3種類に分ける事ができます。河川に見られる礫も種類分けをしていきましょう。

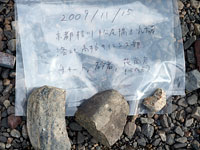

ここで見られた礫は3種類でした。表面がすべすべしている岩石はチャート、白っぽくて少し大きめの鉱物の粒が見られる岩石が花崗岩、くすんだ色でざらざらしている岩石が砂岩です。最初は見分けがつかなかった礫も、先生に教わりながら見分ける事が出来ました。採集した岩石の情報(河川名、場所、採取方法等)を袋に書いておきます。後で書こうと思っていると、情報を忘れる事が多いので採取場所で必ずやっておきましょう。

次は、河川敷の砂を見ていきます。砂は、河川敷にも見られる礫が風化して、さらに細かくなったもので、鉱物の粒として見られることが多いです。そのまま砂を見ると、石英や長石が多く見られます。それ以外の鉱物をみるには、椀掛けという、石英や長石よりも比重の大きい鉱物を濃集させる方法を行います。気がつくと、河川敷では、皆で規則正しく間隔を空けて、椀掛けを行っていました。

椀かけ後の砂は黒っぽく見えますね。

それは、無色の石英や白い長石が取り除かれ、比較的比重の大きい色のついた鉱物が残されるからです。椀掛けで集めた鉱物も、採集袋には日にち、場所、持ち主の名前などの情報をきちんと記入して、後からわかるようにしておきましょう。

今度は約1時間かけて木津川に移動します。河川敷の色が第一調査ポイントの桂川に比べて白っぽいですね。その理由を岩石と砂の観察から探ってみましょう。

再度、河川敷の岩石を集めてみると、ここでもチャート、砂岩、花崗岩がみられました。一般的には、石英や長石類が多いと白っぽくみえるようになりますが、どのくらいこれらの鉱物が多いのかは、事後学習で見てみましょう。

2回目の椀掛けは、皆すでに手慣れており、黙々と作業を行います。重鉱物もたくさん集まりました。

ここの実習ポイントには小さな中州がありました。倉本先生が中州の形などについて説明を行いました。

なにげなく見える河川の中州ですが、中州の上の岩石の配置は、流れのあとの模様がみられ、後々地層になったときに、どちらの方向に川が流れていたのかを示す証拠になります。また、中州の形も川の流れの方向に影響を受けて形作られます。

椀掛けして集まった重鉱物では、なにが見えるでしょうか?ここでは、ガーネットが見られ、ガーネット探しに夢中になる生徒がちらほら・・・。他の生徒達は片付けを行います。野外実習はここまでですが、まだ高校に戻って鉱物の顕微鏡観察がまっています。あともう少し、がんばろう!

屋内実習

学校に戻り、スミアスライドを作成して顕微鏡観察を試みました。

粒が大きかったりして、鉱物が見づらかったですが、今後のクラブ活動で、ふるいかけなど工夫し、自分たちで観察を続けてみてくださいね。

観察後、今日の野外実習で、観察した岩石でなにがわかるのか、講義を行いました。桂川流域には、丹波帯というペルム紀からジュラ紀にできた付加帯と言われる地質が広く分布しています。河川敷に見られたチャート等は、丹波帯にも見る事ができます。一方、木津川では白っぽい砂が多く、花崗岩も出てきました。木津川流域に分布している、花崗岩類から流れてきているのかもしれません。丹波帯は、プレートの沈み込みに伴ってできる付加帯という地質の特徴を持っています。一方、西南日本の花崗岩類の多くは、白亜紀後期に形成しており、当時の火山を示しています。今回は身近にある河川敷を見ましたが、なにげなく河川敷に転がっている岩石でも、実は、日本列島の成り立ちの歴史を物語っているのですね。

生徒の皆さんも、今日は一日、朝から夕方まで、体と頭をフル回転させてがんばりました。