がっつり深める

赤道上の成層圏を吹く不思議な風の、崩壊現象の再現に成功【前編】

世界に先駆けて、QBO崩壊の再現に成功!

――QBO崩壊には、世界中の研究者が驚いたのですね。

2016年8-9月には、QBOの崩壊そのものについて、NASAのポール ニューマン博士らの研究グループと、オックスフォード大学のスコット オスプレー博士らの研究グループが、それぞれGeophysical Research Letters誌と、Science誌に論文を発表しました。一方各国の研究機関は、崩壊原因を探るべくコンピュータを使ったQBO崩壊の再現を試みました。ところが、どの機関も軒並み失敗。我々も苦戦を強いられましたが、2017年4月に、ついにQBO崩壊の再現に成功しました。

――世界に先駆けて成功したのですね。おめでとうございます!QBO崩壊の原因は何だったのでしょうか。

QBO崩壊の原因は、ロスビー波でした。ロスビー波とは、地球の自転の影響で大気中や海洋中に存在する大規模な波です。

――そのロスビー波が、どのようにQBO崩壊を引き起こしたのですか?

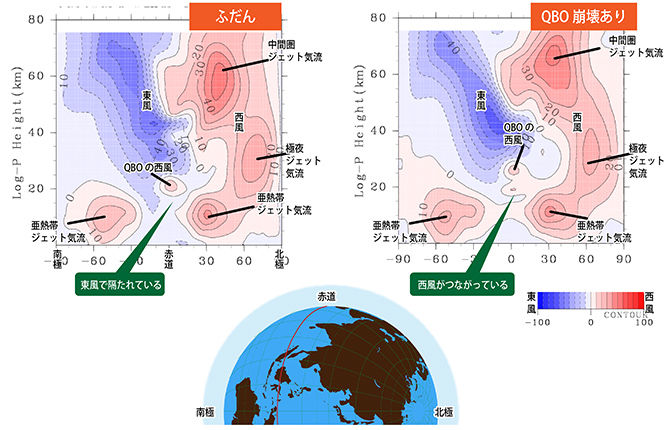

ふだんとQBO崩壊時の、大気の状態を比べてみましょう。図6は大気を切って横から見た断面です。赤が西風で、青が東風です。

ふだん(左)をみると、QBOの西風はほかの西風とはつながっていません。

――ふだんは、青色の東風によって、QBOは他の西風と隔たれていますね。

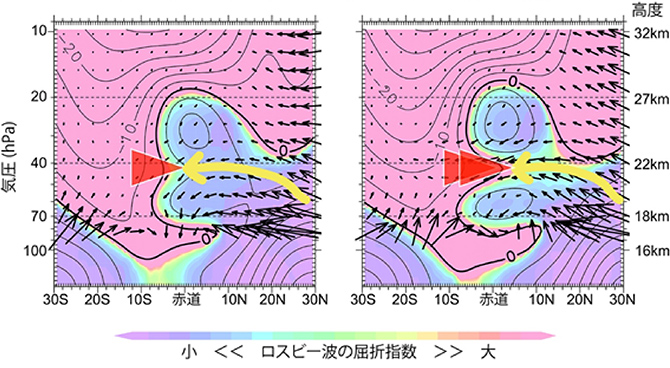

それに対してQBO崩壊のとき(右)は、西風の赤い領域に、亜熱帯ジェット気流とQBOがあります。ロスビー波は西風の中しか伝わらない性質がありますが、亜熱帯ジェット気流とQBOが西風でつながっていたために、ロスビー波は屈折しながらジェット気流からQBOに伝わり、狭い高度範囲に集中しました。それによってQBOの西風が弱まる現象が起き、西風を上下に割るように東風が食い込んだと考えられます(図7)。

――なぜ、QBOの西風はふだんのように東風で隔たれていなかったのでしょうか。

2015年に発生した非常に強いエルニーニョ現象の影響だと指摘した論文が出版されています。私たちも追加の実験を行って、本当にエルニーニョの影響だったと言えるのか調査を行おうとしています。

――とても興味深いです。ところで、この成功を収めるカギとなったものについても聞かせてください。続きは、後編で!