温度計の設置に成功

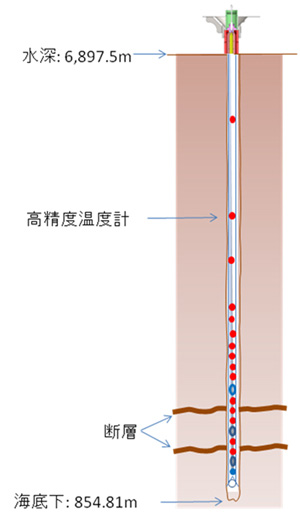

船上では、このときの掘削の情報とJFASTの掘削同時検層(LWD)のデータを照らし合わせ断層の深度が特定されていた。そして、その深度を中心に合計55個の高精度温度計を配置していく。

当初、JFASTでは二つの孔を掘り、それぞれに別の種類の観測装置を設置するはずだった。一つは温度計のみの観測装置。もう一つは温度計と圧力計からなる観測装置。前者は一定期間の観測ののち装置を丸ごと回収し、後者は観測装置を差し込んだままデータのみを回収する設計だった。

しかしJFAST2の時点で観測装置のための孔は一つに限定されていた。そこで最終的に採用されることになったのは温度計のみの観測装置である。それは、850mをこえる長さのロープにそれぞれ独立した温度計を設置したものである。「確実にデータを取る方法を採用しました。55個の温度計はそれぞれ独立しています。したがって仮に1~2個故障したとしても、ほかの温度計でデータを取得できます」と、開発グループの許正憲グループリーダーは話す。採用されなかった温度計と圧力計からなる装置は海底部分に顔を出す部分にメモリをとりつけ、各観測器からのデータをそのメモリに送って蓄積する。この場合、配線やメモリが故障すれば、そのデータは回収できなくなってしまう。そこで、回収の際に手間はかかるものの、シンプルで全体としては故障に強い「温度計のみの観測装置」が採用されたわけだ。

船上で位置を調整された温度計はロープとともに一つずつパイプ(ケーシングパイプ)の中に挿入されていく。850mにわたるそのロープは、ドリルパイプのかわりに「ちきゅう」からのびるパイプの先端に取りつけられる。そしてウェルヘッドから再投入され、「ちきゅう」のパイプから切りはなされて設置された。パイプ内の55個の温度計は、これから数ヶ月にわたって断層周辺を中心に温度の変化を記録することになる。