vol.01 いよいよ出港です①

はじめまして。饒辺です。

これから船の生活のこと、海洋観測のことを実際の現場からみなさまにお伝えします。

JAMSTECの海洋地球研究船「みらい」は、北極チャクチ海へ向け、今朝ダッチハーバーを出航しました。成田から飛行機を乗り継ぎ乗り継ぎ22時間連続移動でした。。。クルーチェンジの移動って大変ですね。

出航前の「みらい」

出航前の「みらい」

今日は、たった今、主席研究者の猪上さんを含めた懇親会が終わったところです。いっぱいビールを飲んだので、そこそこ酔っています。。。早く寝ないと明日起きられない。。。

船酔いについては今のところ、心配には及びません。船は多少揺れますが、減揺装置の作動なくともゆったりとした航海です。居室には昨日まで(着岸中)は聞こえなかった、「みらい」がかき分けているであろう波の音が常時響いています。不思議と苦痛ではありません。

vol.02 いよいよ出港です②

今日はEmergency drillを実施しました。船の避難訓練です。

万が一、船から退避しなければいけない場合、乗員全員がどういう対処をとればよいか確認するものです。

避難訓練の様子

避難訓練の様子

何を準備しどこに集合し、どの救助艇に乗るのか等を確認し、これをいち早く確実に行えるようにするものです。とくに極地などの寒冷地では、海水温が非常に冷たいため、船から投げ出されてもある程度体温を保持できるよう、「イマーションスーツ」というものを着用します。「イマーションスーツ」は各居室に一人一着備え付けられており、いざという時は各自救命胴衣の他にこの「イマーションスーツ」も持参し退避します。

左が饒辺です。まだまだ余裕の笑顔

左が饒辺です。まだまだ余裕の笑顔

金比羅参りも行いました。航海安全を祈願するものです。

その他、行事やトピックが盛りだくさんで写真もたくさん撮っていますが、今日はこの辺で。

船内時間は、現在午前0時を過ぎたところです。これから就寝し、8時間後の出勤に備えたいと思います。

明日の主な予定は本番に備えた、採水の練習です。

それではみなさまお休みなさい。。。

vol.03 海洋観測開始!

「みらい」は、ベーリング海峡を抜け、各測地点へ向け航行中です。現在の外気温は2.4℃です。今日は海が凪だったり、荒れたり海況がよく変わります。

今日からCTD採水が始まり、2回を終了しました。

今回の航海にあたり、GODACに来館されたお客様から、海洋観測や海の上の生活について、たくさんの質問を預かりました。これからは航海の中で、このような質問にも答えていきたいと思います。

vol.04 「観測はどうやってやるんですか?」

松本くん(11歳)からいただいた質問

「観測はどうやってやるんですか?」

海洋観測の種類は多種多様ですが、今回はCTD採水についてお話したいと思います。

CTDとは、海の浅いところから深いところまで、深度ごとの海水を採ってくることが出来るシステムです。

各深度ごとに採取した海水はそれぞれの分析項目の担当者によって分析が進められます。分析項目は「溶存酸素」、「塩分」、「全炭酸(二酸化炭素)」など20項目以上もあります。

一つの海水からこれだけのデータがとれるなんて驚きですね。

CTDから海水を移し替える準備

CTDから海水を移し替える準備

分析項目の特性によっては、空気に触れさせてしまうと、海中の状態ではなくなってしまい、その深度の正確なデータが取れなくなってしまうため、容器に移し替える時にはブクブクと泡を立ててはいけないなど細かい手順があります。覚えるのが大変です。。。

分析項目ごとに容器の形もさまざまです

分析項目ごとに容器の形もさまざまです

他に、大気の観測を行う「ラジオゾンデ」や海底の堆積物を採取する「マルチプルコアラー」という観測もありますが、こちらはまた別の機会にお話ししたいと思います。

海水の分析についても折を見てもう少し詳しくお話しできるといいなと思っています。明日もCTDによる採水と分析の作業を予定しています。

vol.05 観測地点の水深について

「みらい」は、北緯75度のカナダ海盆のあたりまで来ました。外気温は0.2℃です。室内にいればちょうどいい室温ですが、甲板に出たりすると、とても寒いです。

数分なら作業着程度でもなんとかこらえられる感じですが、航走中は風も強くなり、体感温度は更に下がります。

防寒着姿の饒辺。手に持っているのは表層の海水を採取するバケツ

防寒着姿の饒辺。手に持っているのは表層の海水を採取するバケツ

今はこの気温ですが、昨夜は-2℃あたりまで下がりました。時折粉雪も降っています。夜の作業には防寒着が必須です。

寒冷地での作業の装備については、また別の機会に紹介したいと思います。

かもはらくん(7歳)から

「そこは何メートルですか」という質問をいただいていました。

北極は水深が40~100mくらいの浅いところが多いですが、時折「海盆」といって、くぼんでいるところがいくつかあり、その水深は2,000mから深いところだと3,000mほどにもなります。

今、「みらい」がいるカナダ海盆は、深いところで水深が2,000mほどになります。ベーリング海峡付近の水深は100m未満の浅さでしたが、ここは一気に水深が深くなっているんですよ。

おだやかな北極海が広がっています

おだやかな北極海が広がっています

vol.06 観測装置の紹介

今日は日曜日ですが、「みらい」では昼夜問わず、CTDやマルチプルコアラー、ラジオゾンデといったさまざまな方法で観測が実施されています。

マルチプルコアラーとは、海底表層の堆積物を、できるだけ乱さずに採取できる大きな観測機器です。前回紹介したCTDと同じように、ウィンチのケーブルで海底まで下ろして使用します。

海底の堆積物を採取する道具は用途によって形も大きさもさまざまで、とてもおもしろいです。機会があればまたご紹介します。

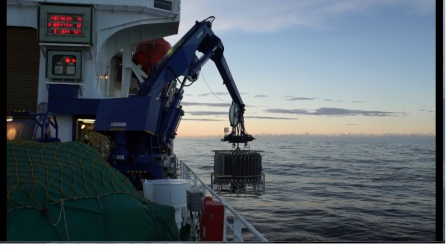

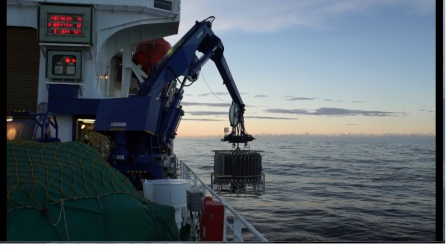

マルチプルコアラー

マルチプルコアラー

一方のラジオゾンデとは、そのものずばり、大きな風船です。でも、ただの風船ではありません。

ラジオゾンデには、気圧や温度、湿度、風向・風速などを調べることのできる観測装置が取り付けられており、高度を上げながらこのようなデータを取得していきます。

CTDは海に潜りながら、ラジオゾンデは空に向かって、さまざまなデータを集めることのできる「みらい」はすごい船です。

放球されたラジオゾンデ(別航海時のもの)

放球されたラジオゾンデ(別航海時のもの)

vol.07 「海洋地球研究船の乗組員の方達は帆船での実習訓練とかやりますか?」

髙江洲くん(10歳)からいただいた質問

「海洋地球研究船の乗組員の方達は帆船での実習訓練とかやりますか?」

近くを航行する「日本丸」(「かいれい」から撮影)

近くを航行する「日本丸」(「かいれい」から撮影)

日本では、独立行政法人航海訓練所の「日本丸」や「海王丸」が実習帆船として有名ですが、JAMSTECの乗組員がこのような船で実習訓練を行う決まりはありません。しかし、乗組員の中には、大学等で、練習船や実習船に乗船した経験を持つ方がいます。

JAMSTECで活躍している船は、研究船や掘削船、潜水調査船など、一般の人にとっては、かなり特殊な船ばかりです。そんな船を仕事場にしている僕たちにも、帆船はロマン溢れる特別な船に映ります。

いつか乗船してみたいですね。

vol.08 定点観測が始まりました

「みらい」は現在、北極海の北緯74度45分 西経162度の地点に到着しました。これから3週間の定点観測に入ります。定点観測とは、同じ場所で時間ごとの変化を観測するものです。しばらくは変化のない風景が続きそうです。。。

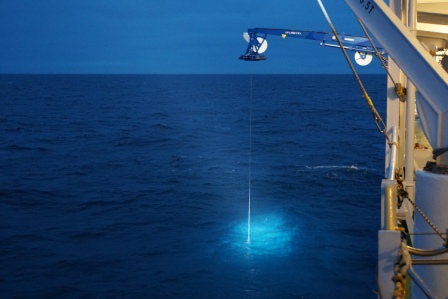

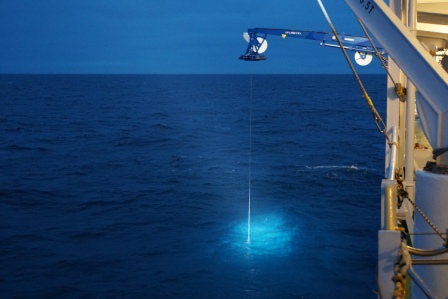

今日は明け方のCTD作業の写真を紹介します。

海に降ろされていくCTDがUFOが下りてくるみたいで、とても幻想的でした。

明け方のCTD作業の様子

明け方のCTD作業の様子

vol.09 「なんでしんかいにはへんなさかなだらけなんですか?」

まつだくん(9歳)からいただいた質問

「なんでしんかいにはへんなさかなだらけなんですか?」

深海とは、太陽の光の届かない「真っ暗」で「冷たく」、大きな「水圧」がかかる厳しい環境です。その環境の中で生き抜くために、深海の生き物たちは変わった進化をしていきます。

テンガンムネエソ

テンガンムネエソ

例えば、「テンガンムネエソ」名前の由来は「天眼」、目が上を向いていることからつけられたそうです。真っ暗な深海の世界でも水深1,000mまではわずかに太陽の光が届きます。この深海魚は暗い深海で、少しでも光を取り入れるために目が大きく、上向きに進化したと言われています。

逆に、「ソコオクメウオ」の仲間のように、光が少なく見えないのなら、目が小さくなる深海魚もいます。他にも、餌の少ない深海では、餌を逃さないように口が大きく進化する深海魚も多くいます。写真の「オニボウズギス」は欲張って大きな魚を食べて、体からはみだしてしまっていますね。

僕たち人間にとっては変わった形をしている「へんなさかな」でも、深海で暮らす生き物たちにとっては一番よい形なのかもしれません。