vol.45 観測項目「アルカリ度」の紹介

船内時間9月13日(日)20:20、気温は0.4°Cです。

「みらい」は、本航海の大きな目的の一つである、

「渦」の探索を実施しながら、バロー沖で観測中です。

今回は、

観測項目「アルカリ度」について紹介します。

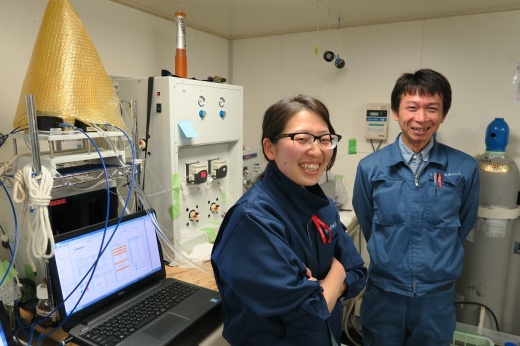

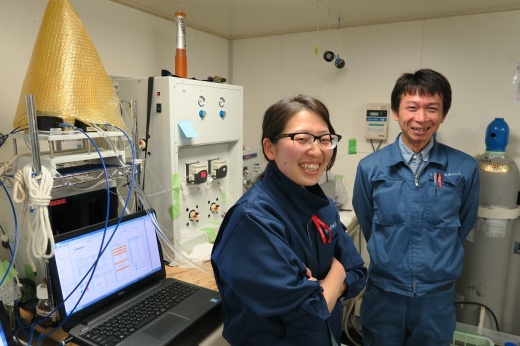

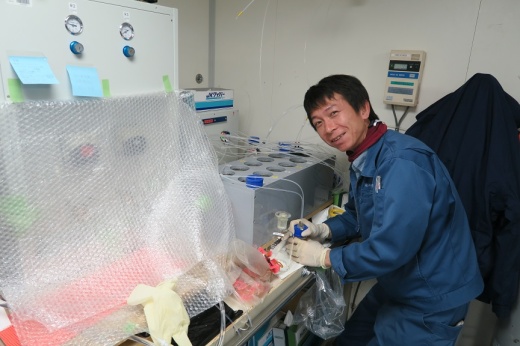

「アルカリ度」チームの出口さん(左)、榎さん(右)です。

それでは出口さんに、

「アルカリ度」について説明してもらいましょう。

アルカリ度チーム

アルカリ度チーム

「アルカリ度」とは、

海水が、どれくらいアルカリ性なのかを示した値です。

聞き慣れない言葉ですが、

pH(ピーエイチ)の酸・アルカリのことだとわかれば、

イメージしやすいのではないでしょうか。

海水は弱アルカリ性です。

しかし、

大気中の二酸化炭素が海に溶け込むと、pHは低くなり、中性に近づきます。

これを、「海洋酸性化」と呼んでいます。

北極海ではさらに、

海氷の融解や河川水流入の影響も加わるため、

他の海域よりも、

酸性化の進行が速いと考えられています。

酸性化によって海は、

炭酸カルシウムが溶けやすい環境になります。

そのため、

炭酸カルシウムの殻をもつ、

動物プランクトンやサンゴなどの海洋生物への影響が心配されていますが、

詳しいことはまだわかっていません。

このように、

北極海の海洋酸性化や、生物への影響を調べる中で、

アルカリ度は、重要な指標として役立っています。

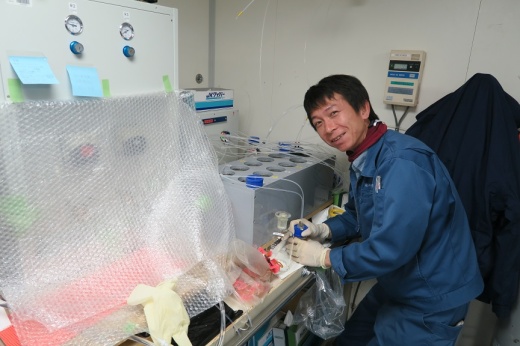

測定作業中

測定作業中

vol.46 観測項目「係留系」の紹介

船内時間9月15日20:30、気温は-2.4°Cです。

長い航海も、ようやく折り返し地点となりました。

今年の北極海は海氷が多く残っており、

観測計画も変更を重ねていますが、

今日も「みらい」では観測が続いています。

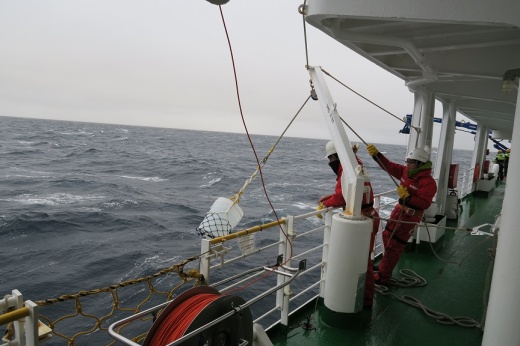

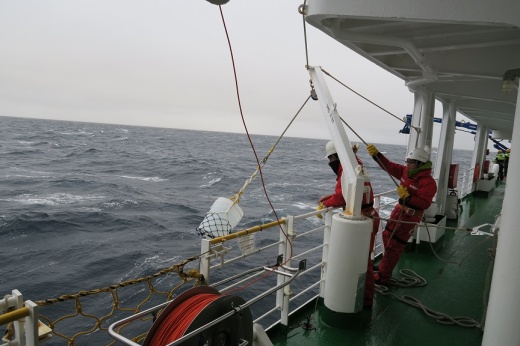

採水作業の様子

採水作業の様子

数回にわたり紹介してきた観測項目も、今回で最後となります。

今回は、「係留系」について紹介します。

係留系の概要については「21.係留系切り離し装置のテスト」で紹介していますので、こちらも参照ください。

係留系チームの紹介。

左から、

松本さん、武田さん、野口さん、伊藤さんです。

それでは松本さん、「係留系」について紹介をお願いします。

係留系チーム

係留系チーム

本航海ではこれまで、3系の係留系を設置しました。

海域によって係留系の構成は変わりますが、

主に、海流の向きや速度、水温、塩分、圧力を、

任意の深度で計測しています。

その他にオプションとして、

蛍光光度や溶存酸素なども計測しています。

係留系は1~2年間設置され、

その間、各種センサーは1~2時間毎にデータを取得しています。

回収した係留系のデータによって、

普通の船舶では赴くことのできない冬季厚い氷の下で、

北極海がどのように変動しているのかを知ることができます。

今回の設置海域のひとつであるバローキャニオンと呼ばれる海底の峡谷は、

非常に流れの強い海域であるため、

設置した係留系が動いてしまわないよう、

使用するアンカー(おもり)の重さは1.5トンにもなります。

また、前述したように、

冬季には海面に厚い氷が張ってしまうため、

海氷に係留系が引っ掛からないように、

係留系の先端であるトップブイは必ず水深30m以深にする必要があります。

その他にも北極海ならではの工夫を持った係留構成となっています。

デッキの様子

デッキの様子

vol.47 北極海上の「みらい」

船内時間9月17日18:30、外気温は-2.5°Cです。

日本からは遠く離れた「みらい」ですが、

朝・夕と、日本の最新ニュースが届けられるようになっており、

浦島太郎にはならないようになっています。

昨日、研究者の亀山さんにとって、

ステキなニュースが舞い込んできました。

ソフトバンクホークスの優勝です。

お祝いに、

サバイバルジャケットの上からユニフォームを着て、

採水に挑んでいました。

ご本人曰く、

「世界最北端でホークスのユニフォームを着た男」

だそうです。

世界最北端でホークスのユニフォームを着た男

世界最北端でホークスのユニフォームを着た男

さて、これは、

わたしが今、乗船している、

北極海上の「みらい」の写真です。

「みらい」から離れた位置でないと、このような写真は撮影できません。

一体、どうやってこの写真を撮影したのでしょうか。

北極海上の「みらい」

北極海上の「みらい」

写真の左上に、作業艇が浮かんでいます。

先日、係留系の回収について紹介しましたが、

海面に浮上した係留系にこの作業艇で近づき、

「みらい」に回収するためのロープをとるのです。

この作業の最中に、

作業艇に乗った観測技術員が撮影した写真です。

洋上に浮かぶ「みらい」の写真はなかなか珍しいのではないかと思います。

作業艇

作業艇

vol.48 「セジメントトラップ」の設置

船内時間9月19日16:00、外気温は-3.6°Cです。

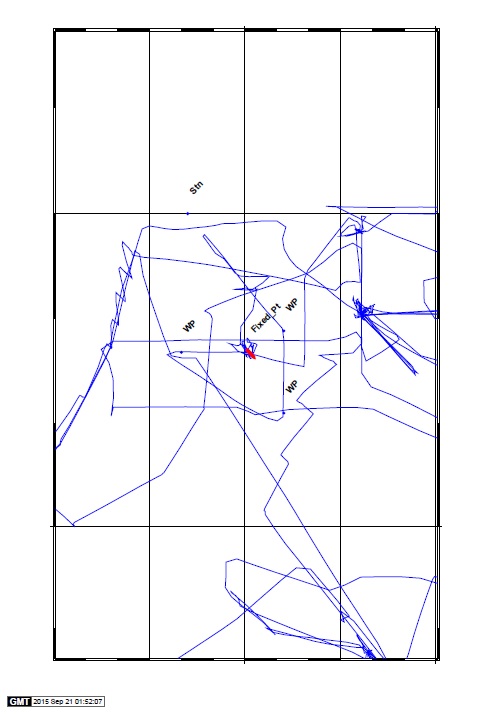

漏斗ようにみえるこの装置。

これは「セジメントトラップ」と呼ばれる、

大人の背丈ほどの大きさがある観測機器です。

海中では、

表層で活動するプランクトンなどの生物の死がいやフン、

河川などを経由して陸から流入する土壌等、

さまざまな粒子が深層へ沈降しています。

「セジメントトラップ」は、

このような粒子を集めるための観測機器です。

粒子が海中を沈降する様子は、

海中に雪が舞っているように見えることから、

「マリンスノー」と呼ばれています。

GODACの深海映像アーカイブスからこの映像を観ることができるので、

是非、ご覧ください。

セジメントトラップ

セジメントトラップ

さて、

この「セジメントトラップ」、

過去の日誌で紹介した「係留系」の測器として設置することで、

決められた場所・深度で、粒子を集めることができます。

セジメントトラップには、

2週間ごとに自動で交換される採取容器が約1年分セットされており、

季節変化など時期による粒子の変化を調べることができるようになっています。

今回設置したセジメントトラップを回収するのは約1年後。

採取された粒子を分析し、

太平洋から北極海へ流入している海水と生物活動の関係や、

生物活動の季節変動などを明らかにする予定です。

係留系準備作業の様子

係留系準備作業の様子

vol.49 「みらい」の航路2

船内時間9月21日15:00、外気温は-4.2°Cです。

今日の北極海は、

鏡のようにツルツルした、とても穏やかな海です。

「みらい」は海面を滑るように進んでいます。

ブリッジから見た北極海

ブリッジから見た北極海

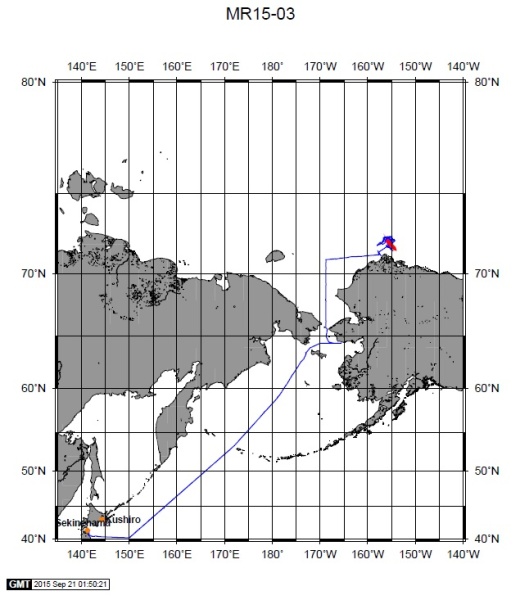

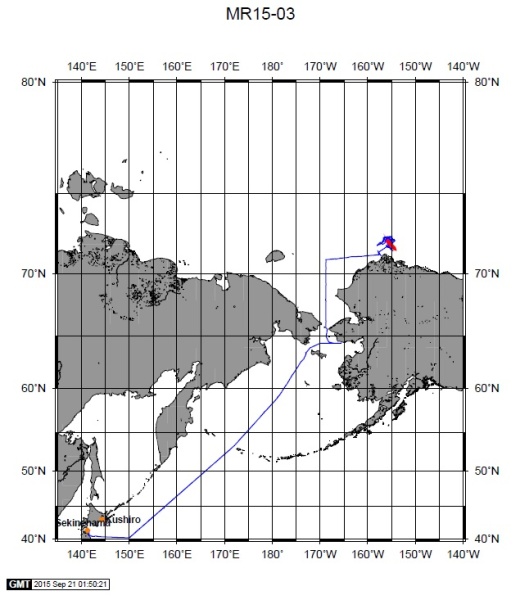

「みらい」が日本を出港してからもうすぐ一カ月。

現在までの航跡を辿ると、

北極海に入ってからの「みらい」は、定点に留まっているようにみえます。

少し地図を拡大してみましょう。

広域航跡図

広域航跡図

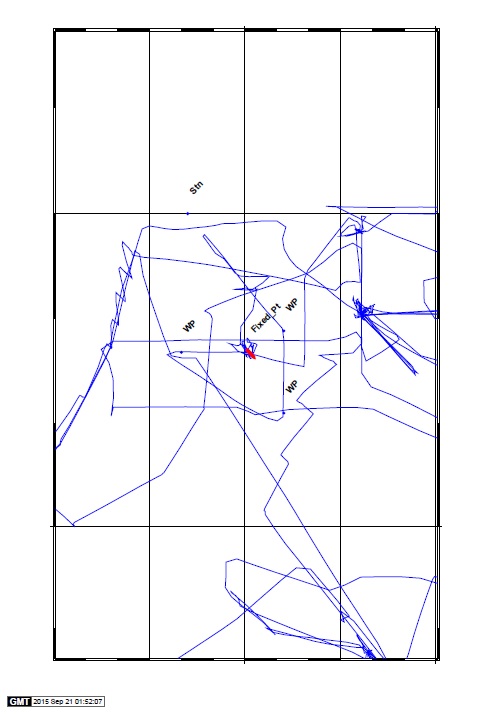

実際には、

渦の探査や係留系の回収・設置などのために、

細かく位置を変えて観測を行ったり、

短い期間、

定点に留まって渦の通過を観測したりしています。

いずれも、

南下しつつある海氷の動きに合わせた一進一退の観測。

これからも「みらい」は、複雑な航路を辿りそうです。

拡大航跡図

拡大航跡図

vol.50 観測機器の守り神「アノード」

船内時間9月23日23:00、外気温は0.3°Cです。

強い南風で荒れる海を「みらい」は、

北極海の「渦」を追って観測を続けています。

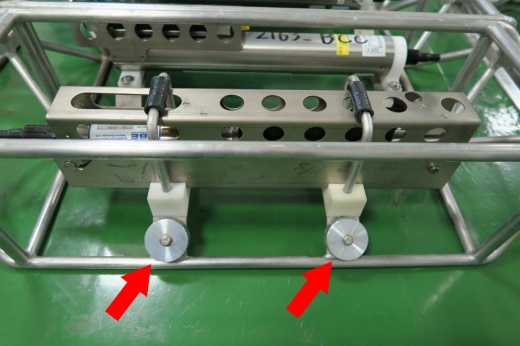

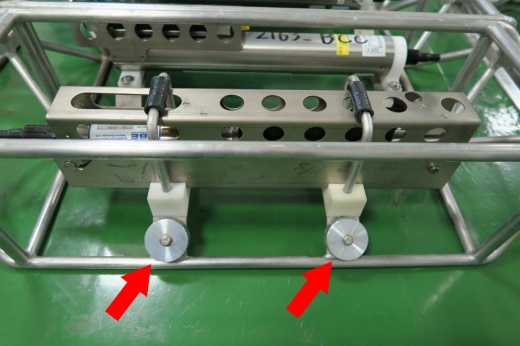

海中で使用するさまざまな観測機器をよく見ると、

こんな、金属の部品が取り付けられています。

これは、「アノード」と呼ばれる、とても重要な部品です。

一体、何のために取り付けられているのでしょうか。

海中の金属の表面では、

金属が電子を失いイオン化するこで、

金属面から溶け出す反応、

「酸化反応(アノード反応)」が起こります。

また、

海中には酸素(溶存酸素参照)が含まれていて、

酸素と水が反応して水酸化物イオンが生成されます。

この反応を還元反応(カソード反応)と言います。

次に溶け出した鉄イオンと水酸化物イオンが反応すると、

水酸化第一鉄になるのですが、

これは海中に含まれる酸素によって、

すぐに酸化されて水酸化第二鉄になり、

最終的には私達も見たことがある「錆」となって、

鉄表面に堆積します。

この反応が「腐食」と言われているものです。

「腐食」とは、

「錆」の生成にともない、地金がやせ細ってゆく現象なのです。

アノード

アノード

この「腐食」を防ぐのが、「アノード」の役割です。

右が使用前のアノード、左が使用済のアノードです。

使用済のものは、腐食が進んでいますね。

「アノード」には、

亜鉛やアルミニウム、マグネシウムといった金属が使われます。

これらの金属は、

鉄やステンレスといった、

観測機器でよく使用する金属よりも上記の反応が進みやすい、

という特徴を持っています。

観測機器にアノードを取り付けていると、

他の金属よりも先に、

アノードで反応が進むため、

観測機器自体の腐食を防ぐことができるのです。

このようなしくみを、「電気防食」といいます。

使用前後のアノード

使用前後のアノード

アノードは、「犠牲電極」とも呼ばれます。

自らを犠牲に観測機器を守る、小さいけれど頼りになる、縁の下の力持ち。

そんな部品です。

このアノード、

船底部分が常に海中にある船にも取り付けられ、

定期的な交換が行われます。

大きな船に取り付けられているアノードはどれくらいの大きさなんでしょうね。

機会があれば是非、見たいものです。

観測機器のアノード

観測機器のアノード

vol.51 みらい金曜ロードショー

船内時間9月25日15:00、外気温は-1.4°Cです。

「みらい」には減揺装置が装備されているため、

荒れる海でも船の揺れが軽減されますが、

それでもやっぱり、船内は揺れています。

個人的に、船内で一番揺れを感じるのは、

階段を上り下りしている時と、ベッドで寝ている時です。

船の縦揺れに階段の上り下りのタイミングを合わせると、

跳ねるように楽に階段を上れたり、

階下に引きずり込まれるような怖い体験ができます。

ベッドで寝ている時は、

体全体で揺れのGを体感でき、

船が軋む音や波が船にあたる音がよく聞こえるので、

そう感じるのかもしれません。

採水作業

採水作業

さて、「みらい」には、

お仕事が終わった余暇を過ごす場所として、「娯楽室」があります。

旅館の一室のようですが、船内の居室なんですよ。

今日は船内時間の金曜日。

仕事が終わった後、

娯楽室で映画鑑賞会「みらい金曜ロードショー」を開催しています。

「みらい」には船内で鑑賞できる映画のDVDが多く取りそろえられており、

娯楽室で鑑賞できるほか、

各居室のテレビで日替わりで放映されています。

放映される題目は、

これを担当されている通信士のセレクト。

リクエストにも応えていただけます。

娯楽室

娯楽室

この居室内のテレビ、

船内に取り付けられたさまざまなカメラの映像も観ることができます。

一番人気のチャンネルは、

裏のワッチで働いている人たちが、

採水作業をしている様子を眺めることができる、

「採水チャンネル」です。

居室のテレビ

居室のテレビ

vol.52 数字の「1」をなんと読む?

船内時間9月26日17:00、外気温は-1.7°Cです。

北極海は晴天です。

このままの天気が続けば、

今晩はオーロラが見れるかもしれません。

北極海の夕日

北極海の夕日

突然ですが、

数字の0~9を、声に出して読んでみてください。

おそらく、

0(ゼロ)

1(イチ)

2(ニィ)

3(サン)

4(シー)

5(ゴー)

6(ロク)

7(シチ)

8(ハチ)

9(キュウ)

こんなかんじになると思います。

船内ではこの数字を、

0(マル)

1(ヒト)

2(フタ)

3(サン)

4(ヨン)

5(ゴー)

6(ロク)

7(ナナ)

8(ハチ、または、パー)

9(キュウ)

と読み上げます。

読み方がちがう数字がいくつかありますね。

観測の仕事では、

時間、深度、採水容器の番号、測定の数値、など、

聞き間違いや記録ミスにより、

大きな影響を与える数字が飛び交っています。

そのため、

例えば

1(イチ)と7(シチ)のように、

良く似た発音による聞き間違いを無くすために、

このような読み方をしているのです。

陸では聞きなれない読み方なので、

下船後、

船用の読み方で数字を読み上げないように注意しないといけないですね。

瓶チェック

瓶チェック

vol.53 北極海の水先人「アイスパイロット」

船内時間9月28日21:00時、外気温は-2.1°Cです。

「みらい」は海氷の縁まで移動し、

風などで刻々と位置を変える海氷の様子を伺いながら、

観測を行っています。

日本の9月27日(日)は十五夜でしたが、

北極海の「みらい」でも昨晩、

とてもキレイな満月を見ることができました。

ちらりと顔を見せたお月さまはすぐに雲に隠れ、雪が降ってきました。

「みらい」から見た満月

「みらい」から見た満月

写真に収めることはできませんでしたが、

きれいな六角形の結晶をした雪が舞っていました。

朝、起きると、デッキに小さな雪だるまが作られていました。

さて、

北極海を航行する「みらい」には、

「アイスパイロット」というプロフェッショナルが乗船しています。

雪だるま

雪だるま

アイスパイロットのお仕事は、

海氷域を安全に航行するために、

船に対し、さまざまな助言を行うことにあります。

航路や観測予定地点の海氷状況などを細かに分析し、

観測が可能かの情報を提供する、非常に重要なお仕事です。

世界各地の港や海峡など、

多くの船が行き交う海域には、

「水先人(水先案内人)」という、

その海域のさまざまな情報を熟知した、

船の安全な航行を補助する専門家がいます。

海域によっては、水先人の乗船が義務付けられる場所も存在します。

アイスパイロットはいわば、海氷域の水先人。

海象・気象条件で状況が目まぐるしく変化する北極海で、

安全に観測するために必要な、海氷のプロフェッショナルなのです。

アイスパイロット

アイスパイロット

vol.54 「みらい」のごはん

船内時間10月1日00:00、外気温は1.8°Cです。

「みらい」は、

長らく観測を続けていた北極海の観測点を離れ、

ベーリング海峡へ向け南下を開始しました。

ここ数日は、

次々と北上してくる低気圧の所為で、海は時化の様相です。

風速が20mを超える強風のため、

いくつか、観測点のキャンセルも余儀なくされています。

折しも沖縄には台風21号が来襲し、

与那国島では風速80mを記録したということですが、

北極海も荒れ模様です。

「みらい」では食事時間になると、

船内に「トトロ」のテーマが流れます。

最近は、お昼のこの音楽が、

目覚まし代わりになってしまいました、、、

よくGODACの来館者から、

「船の食事はどんなものですか?」とご質問をいただきますが、

一言で答えると、「かなり豪華」です。

しかも、

乗船して1カ月以上が過ぎますが、

同じメニューはほとんど出てきません。

「みらい」のごはん

「みらい」のごはん

船で食事を担当するのは「司厨部」です。

陸のレストランなどで調理を担当するには、

「調理師免許」が必要ですが、

船内で調理を担当するには「船舶料理士」という別の資格が必要となります。

厨房では火災の原因となる火気を避けるため、

調理器具は電気を使ったものとなっています。

多い時には、

「みらい」に乗船する78名分もの食事を作る必要があります。

積み込む食材の量も多く、

本航海ではお米を1.2トン、卵は20ケースも積み込んでいるそうです。

司厨部

司厨部

司厨員のお話だと、

食品の加工や冷凍技術が進んだ現在と違い、

昔は、うどんやそばなどの麺類は粉から手打ち、

豆腐やこんにゃくまで船内で手作りしていたそうです。

JAMSTECのむつ研究所では、

司厨の方を講師として、

船内食のお料理教室を開催したことがあります。

いつかGODACでも、

同じようなGODACセミナーが開催できればいいですね。

司厨のみなさま、

いつもおいしいごはんをありがとうございます!!

調理中

調理中

vol.55 夜ワッチ採水終了

船内時間10月3日01:00、外気温は4.5°Cです。

「みらい」はベーリング海峡へ向け南下中です。

数日前まではマイナスを指していた外気温も、

少し南下するだけで、4.5°Cまで暖かくなりました。

本日、夜ワッチの採水作業が全て終了しました。

採水したサンプルの測定など、観測はまだ続きますが、

ここで一旦の区切り、

「採水班長」石川さんの労を労い、

夜ワッチのメンバーで記念撮影を行いました。

「採水班長」とは、

採水作業の取りまとめ役として、

朝・夜のワッチに1名ずつ配置される担当者です。

採水のスケジュールや深度を、

研究者や船員、CTD担当者と調整したり、

膨大な数のサンプル容器へ間違いがないよう採水するための指示を出したり、

研究データの大元となる海水を、

確実に各測定項目へ引き継ぐために、

さまざまな調整を担っている担当者です。

夜ワッチのメンバー

夜ワッチのメンバー

船内では、

ダッチハーバーへの入港に向け、

さまざまな準備が始まっています。

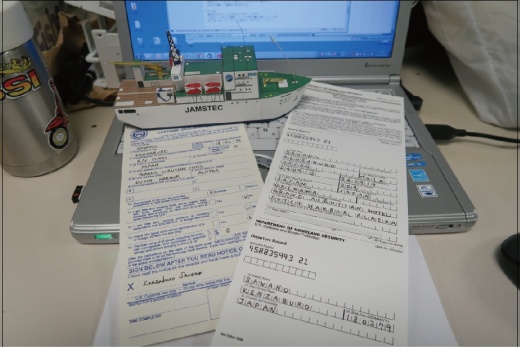

今日は観測士から、

アメリカへの入国(ダッチハーバーでの下船)に必要な、

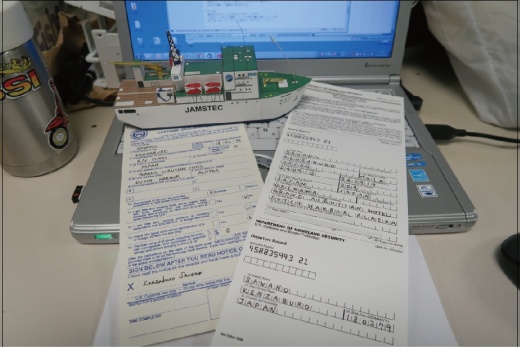

入国カードと税関申告書が配布されました。

国外へ旅行に行かれたことのある方はご存じだと思いますが、

飛行機の中などで記入する、あのカードですね。

観測航海はまだ続きますが、いよいよ終りが近づいてきたと感じます。

明日はベーリング海峡を通過します。

申告書

申告書

vol.56 観測航海終了

船内時間10月6日13:00。

「みらい」はダッチハーバーへ入港し、観測航海が終了しました。

わたしはここで「みらい」を下船し、

アンカレッジとシアトルを経由し、

約3日かけて日本への帰途に着きます。

ダッチハーバーへ入港

ダッチハーバーへ入港

航海日誌はこれで終了です。

これまで読んでいただいた航海日誌で、

海洋科学の最前線である船上の海洋観測や生活の様子を、

お伝えすることができたのではないかと思います。

今回の観測航海で得られたデータを基に、研究者の方々が、

これまで知られていなかった海洋・地球の姿を明らかにしてくれることでしょう。

この日誌をご覧になった若い人たちが、

研究者や観測技術員、船員など「海」にまつわる仕事に興味を持ち、

将来の選択肢の一つにしていただけることを願っています。

集合写真

集合写真