がっつり深める

無人探査機「ハイパードルフィン」2,000回潜航、達成!

「ハイパードルフィン」が幕を上げた深海探査の新時代

ここで、「ハイパードルフィン」を使って研究をしているドゥーグルリンズィーさんと田村芳彦さんにお話しを聞きます。

――リンズィーさんは、「ハイパードルフィン」でどんな研究をしているのですか?

リンズィー:私は中層に生息するクラゲなどの生物を研究しています。

――「ハイパードルフィン」で研究をしていて、いかがですか?

リンズィー:「ハイパー」のおかげで私の研究は劇的に進歩しました。私の研究は映像が勝負ですから。

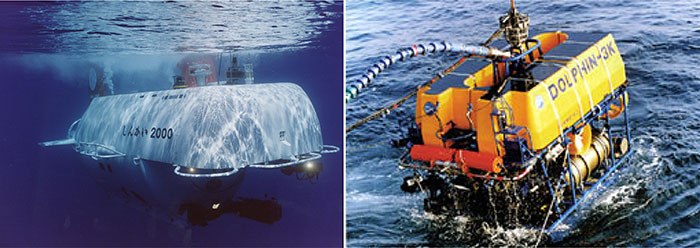

当初は研究のためのメインツールは有人潜水調査船「しんかい2000」(2004年退役)でした。「しんかい2000」で潜航する前には、必ず無人探査機「ドルフィン-3K」(2002年運航停止)で安全確認をするため、私はその「ドルフィン-3K」で撮影した映像も研究に使っていました。しかし、「ドルフィン-3K」の映像は解像度も色分解能も低いため、被写体と背景が同化したりして、細かい部分が観察できませんでした。

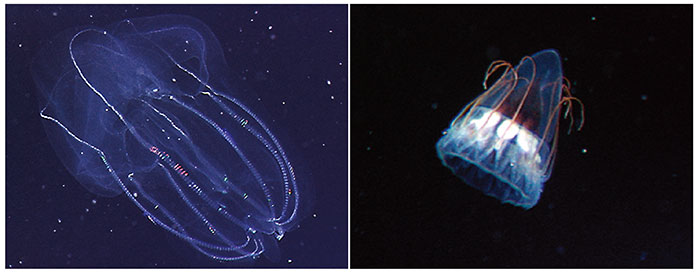

リンズィー:そうした状況を一変させたのが、「ハイパー」です。私が初めて「ハイパー」の映像を見たのは2000年6月に行われた第13潜航の映像でした。同僚が持ち帰ってきた「ハイパー」のその映像を見ると、真っ暗な深海をバックにクラゲがライトアップされ、細部まで鮮明にとらえられていたのです。触手を数えたり卵の有無など形態の特徴までしっかり観察できるほどで、映像の美しさに圧倒されました。

――研究者も驚く美しい映像だったのですね。

リンズィー:「ハイパー」の映像は私の研究には欠かせません。どの深度にどんな生物がいるのか、私は映像が脳みそに焼き付くほど何度も繰り返し見て研究をしています。最近の映像を、2000年の映像と比較する研究もします。短期だけではなく長期スケールで解析ができるのは、「ハイパー」が高品質な映像を捉えているからこそです。

私は「ハイパー」のおかげで深海の理解が進みました。これからもバリバリ潜航してほしいと思っています。

――リンズィーさん、ありがとうございました。

――田村さんは、「ハイパードルフィン」でどのような研究をしているのですか?

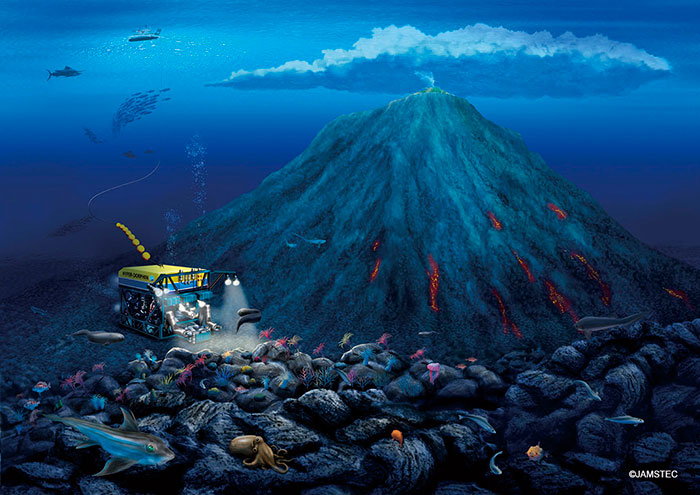

田村:私は、「ハイパー」で海底火山の岩石を採取して、地殻や大陸がどうやってできるのかを研究しています。

――「ハイパードルフィン」で海底火山の岩石を採取するのですね。

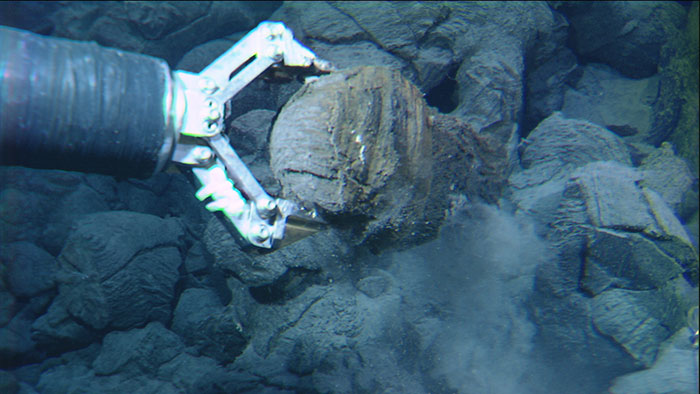

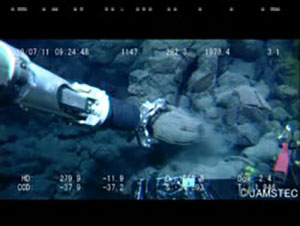

田村:海底の岩石を採るには「ドレッジ」と呼ばれる方法もありますが、船からおろした網で海底をさらうように引くため、どんな岩石を採っているのかその場で把握できません。それに対して「ハイパー」は現場に行ってそこにある溶岩を確認しながら採取できます。私の研究では別の場所から移動してきた転石ではなく“その場所で”マグマが噴いて冷え固まった溶岩がほしいので、このように現場で見ながら採取できることは非常に重要です。しかも「ハイパー」は、私が「無理だろう」と思うような硬い岩石でも、マニピュレータでつかんでバキバキっともぎとってくれます。そのパワフルなところが、私は大好きです。

――「ハイパードルフィン」で研究をしていて、いかがですか?

田村:「ハイパー」のおかげで、私は成果を論文にまとめることができました。

特に印象深い潜航は、2005年に行ったマリアナ海底火山(水深500m)の調査です。「ハイパー」の撮影する映像には、火口から火山灰が噴煙のように猛々しく噴き出し、大きな噴石がバラバラと飛び散ってくる、まさに今起きている噴火がとらえられていました。「ドンドンドンドン!」と衝撃も伝わってくるようで、まるで自分がそこにいるようでした。

田村:このとき興味深かったのは、粒子が細かい火山灰は水中でそのまま漂ってすぐには海底に落ちない一方で、噴石がボロボロ落ちて堆積していく、という海底火山噴火による地層ができていく様子を現場で直接見たことです。それまでも知識としてはありましたが、地層ができていく光景を初めて観察しました。地質の研究者でもこうした経験はめったにできません。とはいえ、あまりに迫力ある映像に、私は思わず腰が浮きましたし、一緒にいた研究者も声を上げていました。

また、2013年に世界で初めて、初生マグマによる溶岩をマリアナ諸島パガン沖の水深2,000m付近で発見しました。通常のマグマは海底火山の火口に到達するまでに結晶分化(結晶を晶出して成分を変化させること)しますが、初生マグマとは海底下深部から短時間で海底に噴出したとみられる生まれたばかりのマグマを指します。それまで室内実験でしか確認できなかった初生マグマを分析することで、火山や大陸がどうやって作られたか理解が進みました。2011年には1つの火山に2種類の初生マグマが存在することも明らかにしました。

これらの成果で、「世界を驚かせた『ハイパードルフィン』」と呼んでも過言ではありません!

――さすが「ハイパードルフィン」ですね!